- 30. Nov. 2025

Den Christbaum aufstellen ist leicht, aber Geschenke drunterlegen? Hier kommen sechs Richtige mit Zusatztipp – und nichts davon ist digital

Ja, die stade Zeit, wie es in Bayern heißt. Der herrliche Abschnitt des Jahres, in dem Sie behaglich mit einer Tasse Wunderpunsch in der Hand und je einer Packung Lebkuchen unterm Arm liebevoll die Gaben für die unvermeidlichen Mitmenschen und die unentrinnbare Verwandtschaft besorgen dürfen. Bzw. den Lieferungen hinterherlaufen, die Ihr Paketbote an den Wunschnachbarn in einer der Umlandgemeinden geliefert hat, wo alles 24/7 auf Sie wartet, heute jedoch nicht. Aber es geht auch anders: Hier gibt’s die passenden Comic-Tipps für fast jede Gelegenheit, die lassen Sie sich vom Buchhändler Ihres Vertrauens bestellen und holen sie ratzfatz ein- für allemal ab, fertig. Oder Sie schließen die Tür hinter sich zu, drehen die Heizung auf, stellen einen Bottich Glühwein auf den Herd und lesen alles selber. Stille Nacht allerseits!

Fürs Erinnern

Was für ein Finale! Teil 3 der (titelmäßig noch immer entsetzlich übersetzten) Serie „Madeleine, die Widerständige“ konzentriert sich auf das Ende des Zweiten Weltkriegs, das die kürzlich verstorbene Madeleine Riffaud in Gestapohaft erlebte. Und mit derselben brutalen Sachlichkeit, mit der sie bisher Madeleines Abtauchen und Kampf im Untergrund einfingen, destilliert das Duo JD Morvan (Text) und Dominique Bertail (Zeichnungen) jetzt die Folter- und Verhörmethoden der Gestapo aus Riffauds Erinnerungen. Was den Leser auch deshalb so rücksichtslos mitnimmt, weil beide eben nicht sagen wie schlimm das alles war – sondern es zeigen. Die Bilder gehen an die Grenze des Zumutbaren und sind dabei doch geschickt arrangiert: Immer wieder finden sich Reste von Mitgefühl in der bürokratisierten Unmenschlichkeit. Der Flic, der ihr Infos und ein Stück seines Pausenbrots zusteckt, die Mitgefangenen, die Riffaud aus dem Zug schubsen, der ins KZ fährt. Ebenfalls hilfreich: Morvan/Bertail stellen ihre Heldin möglichst wenig aufs Podest, obwohl das gar nicht so einfach ist. Wer käme schon auf die Idee, die eigene TBC-Vorerkrankung als Waffe einzusetzen? Ergebnis: Ein erzählerisches Feuerwerk in Bertails eigentümlichem, zwischen eis- und prachtblau kolorierten Stil, der in Frankreich für sechsstellige Verkaufszahlen sorgte. Wenn’s ein bisschen mehr sein darf: Verschenken Sie einfach Band 1 und 2 gleich mit.

Für Lesen ohne Lupe

Wie immer: Wenn's der Geldbeutel hergibt, bieten sich auch große Comics an. Der Taschen-Verlag wirft unermüdlich exzellent aufbereitete Titel auf den Markt, im doppeltgroßen Format, das nicht nur Zeichnungs-Details zeigt, sondern auch für Urgroßmütter und -väter jederzeit die Leselupe mit einbaut. Vorausgesetzt, es findet sich einer ihrer jungen Nachkommen bereit, das tablettgroße Teil auf einen geeigneten Tisch zu wuchten. Der neueste Coup der Kölner ist die „Disney Comic Library – Carl Barks’ Donald Duck“. Auf 636 Seiten sind fast viereinhalb Kilo Comics vom unangefochtenen Meisterzeichner der Anarcho-Ente versammelt, aus den Jahren 1942-1950. Liebevoll eingeleitet, aufwändig mit zusätzlichen Zeichnungen begleitet, durchgehend englisch. Was manche schätzen, manche eher skeptisch sehen, für die Barks' Meisterwerke nur in der Übersetzung von Erika Fuchs genießbar sind. Eindeutig Geschmackssache, aber vorm Verschenken sollte man’s bedenken und sich im Zweifelsfall auf andere, ähnlich wuchtige Taschen-Editionen verlegen: Mit den vergleichbar attraktiven Marvel-Ausgaben etwa umgeht man die Fuchs-Frage komplett. Ach so: Lesen muss man nicht unbedingt am Tisch: Ich empfehle eine große Tasse Kaffee und einen dicken Teppich in der Nähe der Heizung. Wenn’s dann außen auch noch schneit...aaah.

Für Gleichberechtigung

Wenn Ihnen schon bei der Weihnachtsgans der Gesprächsstoff ausgeht: Versuchen Sie's mit Hühnern. „Elmer“ ist eine erstaunliche Mentalknabberei auf vielen Ebenen. Gerry Alanguilan erzählt von einer Gegenwart, in der Hühner sprechen können und daher plötzlich als gleichberechtigte Menschen gelten. Haha, denkt man, Rassismus-Parodie – eben nicht: Rassismus-Parabel. Mit Hühnern?? Aber genau das ist das Irre: Viel öfter als nicht kriegt Alanguilan alles auf die Reihe. Durch eine Art Wunder können die Hühner plötzlich sprechen, argumentieren, den millionenfachen Mord an ihnen und ihren Eiern benennen. Hühnerterroristen kämpfen für ihre Rechte, Menschen sorgen sich um ihr broilerloses Auskommen, ihre gesellschaftliche Vorrangstellung, die Hühner entdecken, dass Reis lecker schmeckt, wenn man – Schwein dazu isst. Ab und zu geht was schief, aber es ist Wahnsinn, wie weit Alanguilan mit seinen geflügelten Hauptdarstellern kommt. Weshalb man nicht nur am Rassismusvergleich kaut, sondern auch darüber grübelt, ob man denn eigentlich mit allem Geschichten erzählen kann, bis hin zu Quallen, Pilzen und Bügeleisen? Antwort: Ja, wenn man’s kann. Und Alanguilan (1968-2019) konnte.

Für Krimi-Fans

Bei Krimis sind mir ja bestimmte Details wichtig. Aber wie das TV-Programm zeigt: Viele sehen das nicht so, und deshalb könnte „Criminal“ genau das richtige Geschenk für solche Fans sein. Ed Brubaker und Sean Phillips haben die harte Serie gestartet, die wie „Joe's Bar“ immer wieder um eine Kneipe kreist, in der sich die einzelnen Charaktere begegnen. Aber „Criminal“ ist weniger artsy. Einsame, vom Leben gebeutelte Männer begegnen mysteriösen Frauen, es geht um Rache und Gewalt und alles, was so dazugehört. Die Zeichnungen sind düster, mit viel Schwarz, eigentlich wie geschaffen, um in der Liga von „Sin City“ oder „100 Bullets“ mitzuspielen. So, und jetzt kommt’s: Für mich wird alles ein bisschen zu deutlich erklärt, und die einsamen Männer plakatieren mir ihre Einsamkeit viel zu langatmig. Aaaber: Genau das möchten viele andere Krimikonsumenten exakt so haben. Und wenn man das mag, dann ist „Criminal“ ein grandioser Knüller, insbesondere in der verschenk-idealen Deluxe-Edition, die drei Episoden in einem schweren Prachtband mit vielen Making-of-Seiten versammelt.

Für Goldgräber

Das hier sieht gut aus, oder? Und alt. Also, im Sinne von „als Vati noch jung war“. Genau das steckt hinter „Frank Cappa“: Eine Abenteuergeschichte aus den 80ern, mit einem Kriegsreporter als zynisch-abgebrühtem Helden. Gezeichnet und entwickelt vom deutschstämmigen Spanier Manfred Sommer. Und es fügt sich in eine Reihe mit Vatis Helden wie Corto Maltese, Buck Danny, na, das ganze Zeug eben, das er damals in „Zack“ oder so gelesen hat. Bloß… „Frank Cappa“ war damals eben nicht dabei. Ein paar Alben erschienen in den 80ern, und wer das nicht mitgekriegt hat, der hat die Serie eben verpasst. Bis heute: Weil der avant-verlag dieses Comic-Nugget wieder ausgebuddelt hat. Und Vati, der selbstverständlich vielleicht auch Mutti sein kann und andersrum, kann sie wiederentdecken, mit dem ganz zeittypischen Geschmack von Härte, von erstaunlich viel Ernsthaftigkeit und auch einem bisschen Naivität. Und nicht zuletzt überraschend: Dass Sommers dauerrauchender He-Man etwa eine komplette Story lang zu seiner sterbenden Mutter heimkehrt, wäre für Cappas Kollegen vom Schlag eines Michel Vaillant und Bruno Brazil undenkbar.

Für Musikfans

Ist tatsächlich schon wieder fast zehn Jahre her, dass David Prudhomme „Rembetiko“ rausgebracht hat, jetzt erscheint Teil 2, „Rembetissa“. Die Stärken sind dabei gleich geblieben: Prudhomme gelingt das Kunststück, dem Rembetiko, dieser Musikrichtung aus griechischen und orientalischen Elementen, einen passenden Sound zu zeichnen. Ein frecher, kleinkrimineller, stolzer Liebesdrogenblues, ein Überbleibsel der griechischen Besiedlung Kleinasiens, die nach dem gegenseitigen Bevölkerungssortieren in den 1920ern boomte und, wie hier im Comic erzählt, während der griechischen Diktatur ab 1936 verboten wurde. Was Prudhomme so grandios von der Hand geht, dass vor lauter Freude an Sonnenschein und sanftem Suff ein wenig das Interesse an den Musikern in den Hintergrund tritt. Ob Mann, ob Frau, letztlich wirken alle ähnlich hallodrihaft. Was dazu führt, dass die Einzelschicksale in sommerlichwarmen Bildern und heimeligem Kneipendunst etwas wehmütig-güldener glimmen, als sie womöglich tatsächlich gewesen sind. Aber: Ist das nicht für das harmonielastige Fest der Liebe genau das Richtige?

Für Sparfüchse

Ja, es gibt schönere Städte als Dortmund – aber wenn der Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten, zum Besuch einlädt: Wer will da diskutieren? Der Schauraum Comic und Cartoon lädt zur Ausstellung rund um Lucky Luke, der nächstes Jahr 80 wird. Dahinter steckt (natürlich) der anekdotenfreudigste Comic-Historiker der Republik, Alexander Braun: Weshalb nicht nur erstmals Originale von Zeichner Morris zu sehen sind, sondern allerhand Rares, Sonderliches und Amüsantes. Zum Genießen muss man sich bekanntlich nur in einen Zug setzen und zum Dortmunder Hauptbahnhof fahren. Von da findet man problemlos in den Schauraum, selbst mit drei Glühwein intus: Es sind nämlich nur ca. 147 Schritte (je nach Gleis). Ach so: Selbst, wer beim Einsteigen das Geld vergessen hat, darf rein – die Ausstellung ist kostenlos. Und trotzdem so fundiert wie unterhaltsam, weil wir nämlich in einem Land leben, in dem der Staat manchmal Kultur fördert. Noch. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist das vielleicht das schönste Geschenk.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 11. Okt. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.4): Mit klugen Mädels, gedrucktem Wrestling, Giftmischerei, Roboter-Radau und Verbotener Liebe

Wurmkur

„Wie oft noch?“ ist die falsche Frage: Ein Milliardenmarkt wie der des Mangas beutet Erfolgsrezepte noch konsequenter aus als andere Kunstbereiche. In „Kaoru & Rin“ haben wir deshalb: eine Versagerschule, die direkt neben der Genieschule steht. Superarsch aus der Versagerschule trifft Süßmädel aus der Genieschule (so weit, dass das Süßmädel die Versagerin sein könnte, sind wir wohl erst in zwei Jahren). Jetzt: der übliche Anbahnungs-Schmu, aber in der Form für Doofe, in der’s uns dauernd wer schriftlich denkt „Will sie was von mir?“ bzw. „Aber warum will er was von mir, wenn er was von mir will?“ und „Kann es sein, dass sie was wollen mögen könnte?“ Sobald das durch ist, kommt die geheimnisvolle Konkurrentin und blablabla. Nein, die Frage ist nicht „Wie oft noch?“ Sondern: „Warum so doof“? Aber der Wurm muss natürlich dem Fisch schmecken.

Gefeuerte Menschheit

In „Record of Ragnarok“ (und der Realität) hat’s die Menschheit verkackt. Alle 1000 Jahre, weiß man ja, wird der Vertrag der Menschen verlängert – oder eben nicht. In Walhalla kommen dazu alle Götter aller Religionen zusammen (bis auf den einen und den anderen) und voten für „Vernichten“. Nur die Walküre Brünhilde nicht, die der Menschheit eine Chance geben will: ein 13faches Duell „Menschen gegen Götter“. Denn bekanntlich wird die Bilanz der Menschheit besser, wenn man 13 Dödel findet, die sich mit Göttern kloppen. Vor allem, wenn einer davon Jack the Ripper ist. Egal: Was folgt ist ein endloses gedrucktes Wrestling-Match. Einer kommt rein, trararaaa, in der linken Ecke Superhinz, und dann kommt ein anderer rein … träräää... Gottkunz! Und dann whambam, oh nein, jetzt macht er dies, oh ja, jetzt macht der andere das. Wie klug! Wie gefährlich! Wiewurst. Ist das so schlimm, wie es klingt? Anfangs in Walhalla nicht, da hat’s ein, zwei reizvolle Momente. Danach schon.

Qualitätsverwurstung

Das nenne ich mal effizient: ein Schrein. Eine schöne Priesterin. Ein Wächter für die schöne Priesterin, denn: Dämonen wollen die Priesterin haben und das Schwert im Schrein. Gefahr, check. Der Wächter kennt die Priesterin seit seiner Kindheit, beide sind furchtbar verliebt, aber – die Priesterin wird einen anderen heiraten, weil’s das Dorf so will. Drama, check. Der Wächter hat noch eine Schwester, die klein aussieht, aber schon 17 ist und wohl selbst ein bisschen Dämon. Geheimnis, check. Und das auftauchende Dämonendoppel kriegt ein paar Sätze, die cleverer sind als der übliche Rumsdibums. Dazu überdurchschnittliche Zeichnungen, nicht ganz so viel Soundwort-zeigt-was-eh-im-Bild-ist wie sonst, fertig ist „Kijin Gentosho“, eine rundum ordentliche Verwurstung aus der Light Novel-Anime-Crossover-Fabrik. Warum nicht öfter so?

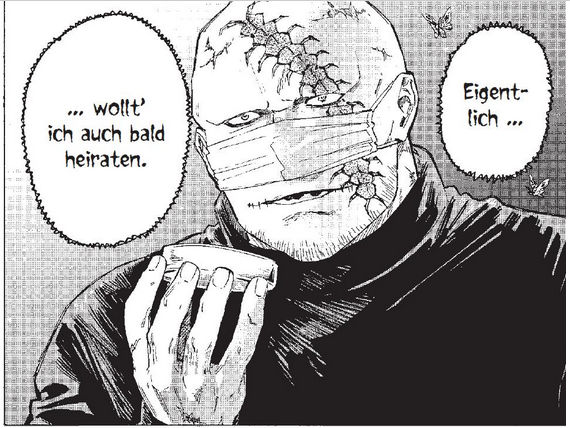

Spinnenbeine unterm Mundschutz

Wenn’s um Irre geht, ist der Manga nicht zu schlagen. Auf den ersten Seiten von „Marriage Toxin“ begegnen wir einem Leiharbeits-Magnaten, der bei der Hochzeit seiner Tochter alle Gäste auf halbnackten Leiharbeitern sitzen lässt. Er raucht fünf Zigaretten zugleich, die er seinem Sitzsklaven in die Hand rammt. Held der Story ist ein Giftkiller, der öfter gegen Glastüren rennt. Sein bester Kumpel: der „Insektenmeister“, der einen Tausendfüßler im Gesicht hat und unter dessen Mundschutz haarige Spinnenbeine vorkrabbeln. Ich war begeistert, doch der Hauptplot ist nicht ganz so irre: Giftmix braucht eine Braut, damit sein Klan weiterexistiert – ist aber schüchtern. Just in dem Moment soll er eine Heiratsschwindlerin töten. Sein Kompromiss: Sie soll ihm helfen eine Frau zu finden, und ab da kommt zur Action ein Datingmarathon. Ich geh mal davon aus, dass die Schwindlerin viiiiel später zur Auserwählten wird, oder zum Auserwählten, denn sie ist natürlich ein Kerl. Was soll's, bis dahin ist der Kessel Chaos auf jeden Fall nicht fad!

Aus der Spielzeugfabrik

Prinzipiell ist „Mobile Suit Gundam“ prima. Wir sind in der Sorte Zukunft, in der riesige Roboter von drinsitzenden Menschen gesteuert werden. Was kann man da erwarten? Raumschiffe, Zweikämpfe, Feuerkraft. Wenig Logik, denn Militärs wählen statt Raumschiffen nur dann haushohe Roboter, wenn das Drehbuch von einer Firma kommt, die Spielzeugroboter verkauft. All das in billiger Merchandise-Trickfilm-Optik, aber, schöne Überraschung: Die Zeichnungen sind nuancenreicher als die trashige Anime-Serie, aufregend geschnitten, sehr realistisch, besonders mangaartig sind nur die Gesichter. Wo ist dann das Problem? Vielleicht bin ich’s selbst. Ich kann der Action kaum folgen. Immer wieder weiß ich nicht, wer was macht. Natürlich sehen die Roboter unterschiedlich aus. Aber bei Nahaufnahmen – wem gehört jetzt welcher Arm? Wer hat was abgefeuert? Weiß man das nicht, ist man dauernd am Zurückblättern. Aber wer geistig beweglicher ist, kriegt hier erstklassigen Radau.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 13. Sept. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.2): Mit 1 Versager, 1 Schwertschmied, 1 Recycling-Mädchen, 1 Mordserie und vielen komplizierten Karten

Dirty old man-Ga

„Mushoku Tensei“ klingt schon mal spannend: Ein dicker Versager, der nicht mal zur Beerdigung seiner Eltern aus dem Haus geht, wird von einem Laster überrollt. Wundersamer Weise kehrt er als Säugling ins Leben zurück, altert blitzartig ein paar Jahre und beschließt, diesmal alles anders zu machen! Tricky, denn warum wird man zum Versager? Was war dafür entscheidend? Und wenn Sie das wissen wollen, lesen Sie besser einen anderen Manga, denn unsere Lusche kommt in eine Zauberwelt, wo man entweder Schwertkämpfer oder Magier wird und die Sechsjährigen schon mal super zaubern können. Wenn sie nicht grade ihrer vollbusigen Mutter in den Ausschnitt starren und (tatsächlich!) anderen Sechsjährigen zwischen die Beine. Operation gelungen, Grundidee tot, fast so raffiniert erzählt wie Peter Steiners „Stanglwirt“. Welches Prädikat gibt man da? Vielleicht „Dirty Old Man-Ga“?

Chips aus der Schmiede

„Kagurabachi“ ist ein gedruckter Kartoffelchip: Fett, Zucker, Salz, Glutamat. Wir sind offenbar in einer Art Japan der 30er oder 40er. Chihiro ist Sohn des Waffenschmieds Rokuhiro, der die tollsten Schwerter weit und breit herstellt – und dann von drei Hexern umgebracht wird, die seine besonderen magischen Schwerter stehlen. Der Sohn macht sich mit dem besten Freund des Vaters (auch Hexer) auf zum Rachefeldzug. Und weil der Sohn super mit dem Schwert umgehen kann, gibt es die volle Blut- und Actionladung, die Magie sorgt dazu für einen großen Schuss Horror. Muss nicht schlecht sein, ja, allerdings stören arg platte Humor-Elemente jede aufkommende Stimmung. Vieles wird versuperdeutlicht, und die Handlung wird so liebevoll serviert wie – eben eine Tüte Kartoffelchips: aufreißen, in die Schüssel kippen. Jeder weiß: Sowas muss manchmal sein. Aber „was G’scheit’s“ isses nicht.

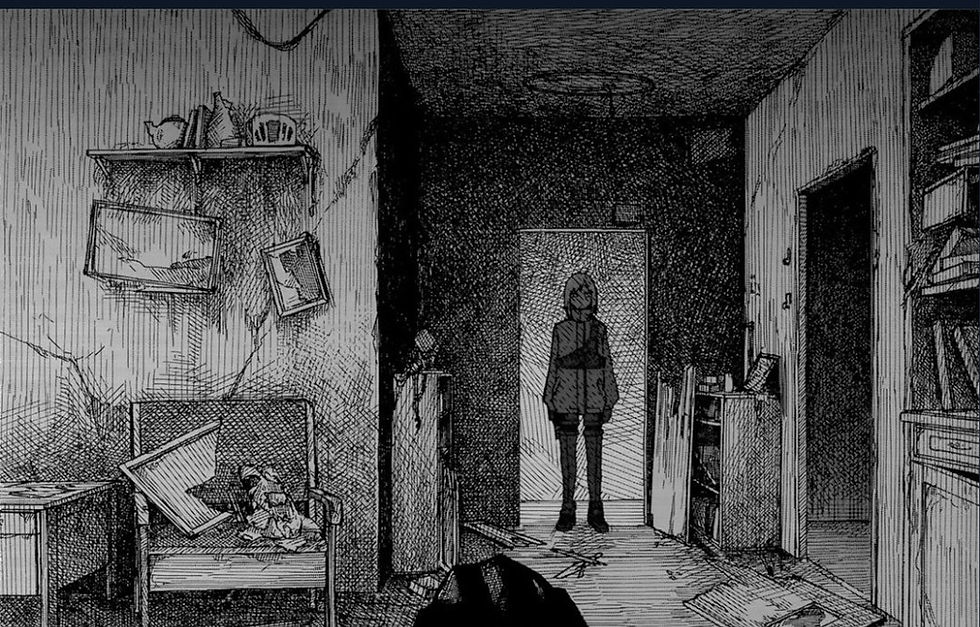

Geschwüre in Würfelform

Was ich angesichts vieler rasch runtergerotzer Mangas immer wieder vergesse: Mangas können große Bildwelten schaffen. Haruo Iwamunes „The Color Of The End“ gehört dazu. Eine gigantische postapokalyptische Welt, riesige Trümmerlandschaften, in denen ein technisch verbessertes einsames Mädchen die Reste der Katastrophe wegräumt. Aliens haben die Menschen infiziert und getötet, die Leichen liegen überall: Konserviert, aber mit bizarren Geschwüren in Würfelform. Das Mädchen sammelt die Toten, verbrennt sie, man wundert sich nur, für wen – weil: Ist ja sonst keiner da. Stattdessen begegnet sie den Resten der Vergangenheit, eine merkwürdig attraktive Mischung aus Grusel und Melancholie, erzählt mit sparsamem Text und ohne die übliche Manga-Holzhammer-Eindeutigkeit, in der jede Frage viermal gestellt, achtmal beantwortet und zwölfmal illustriert wird. Und siehe da: So geht’s also auch.

Charakter aus Sperrholz

„3 Body Problem“ ist also ein Manhua. Ein China-Manga. Über eine (Selbst-?)Mordserie unter Physikern. Und eine mysteriöse Organisation dahinter. Mehrere Probleme. Das kleinste: In Diktaturen ermittelt die Polizei nicht frei, thematisieren kann man’s aber nicht. Das macht jeden Krimi zum DDR-Polizeiruf. Das mittlere: Steif und flach – die Charaktere sind aus echtem Sperrholz. Das größte: die Brechstangendialoge. Wenn die „Spezialeinheit“ ankommt, sagt sie, sie sei die Spezialeinheit. Dann schreit jemand: „Die Spezialeinheit!“ Jedes Bauerntheater ist eleganter. Das bizarrste: Der abschließende „Was haben wir gelernt“-Teil. Wie kommt ein digitaler Countdown in eine alte analoge Kamera? Wie kannst du es dir erklären? Welche Ideen hast du noch? Fehlt bloß: „Diskutiere es in der Klasse!“

Karten-Crossover

Supernerd-Alarm: Hinter „Magic: The Gathering“ steckt die Liebesgeschichte, die sich zwischen zwei ewigen Rivalen entwickelt. Junge und Mädchen aus derselben Schule, sie ist Schulbeste, er ewiger Zweiter. Und nebenbei/hauptsächlich tragen sie ihre Rivalität mit dem Kartenspiel „Magic“ aus. Wer’s kennt, hat vielleicht seine Freude daran, wer nicht, der liest entweder Dutzende futzelkleine Erklärungen, wer gerade wen wodurch wievieler Lebenspunkte beraubt und welche Sonderregel grade gilt, weil der 3. Mai auf einen Mittwoch fällt oder was weiß ich. Man kann aber auch einfach weiterblättern und schauen, wie das Match ausgeht und ob sie sich schon küssen oder ob die anfangs schwurbelig angedeutete Weltuntergangsgeschichte noch mal wichtiger wird als die Kartenspielcrossover-Werbeveranstaltung. Wenn‘s einen interessiert.