- 8. Feb.

Dem Autor folgen: Eine Reise in die motörheadhafte Vergangenheit des anstrengend brillanten Max Baitinger

Man rostet ein. Zum Beispiel hab ich ganz vergessen, Max Baitinger auszuleuchten. Sie erinnern sich? Der strange Typ mit dem saulustig-unbehaglichen Fremdschäm-Feuerwerk „Hallimasch“? Sowas fällt ja nicht vom Himmel, also: Was hat dieser Baitinger vorher so gemacht? Haben wir da nicht womöglich was verpasst? Schaumermal.

Skurril und unerlöst

Baitingers Debüt „Heimdall“ (2013) nutzt die Weltuntergangsvisionen der Edda für Skurrilität weitgehend ohne erlösende Pointe. Das gibt’s öfter, Nicolas Mahler etwa ist einer der prominentesten Vertreter dieser Humorausrichtung. Zu Schulzeiten wurde derlei gern als „Zwangswitz“ abgewertet. Oder unterstellt, irgendwelche Verkopften hätten sich hier eine elitäre Humorsorte zurechtdestilliert. Sowas wie diese Kenner-Whiskys, bei denen der Laie meint, er trinke verbrannte Autoreifen. Ob’s wirklich so ist, weiß ich nicht, aber: Max Baitinger hat in der Folgezeit wohl festgestellt, dass einige besser erkennbare Gags es den Lesern erleichtern, sich mit ihm zu amüsieren.

Zielsicher auf den Hals gehetzt

Mit „Röhner“ (2016) gelingt ihm schon mal was recht Hallimaschiges. Baitinger schildert das Dilemma des methodischen, kontrollfixierten P., der sich gerade so mit seiner Nachbarin arrangiert hat und dem jetzt jener aufdringliche Röhner in die Wohnung schneit, weil er eine „Penne“ braucht. Und P. kann leider nicht „nein“ sagen. Baitinger hetzt den Schwätzer Röhner derart zielsicher auf den wehrlosen P., dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen will, aber man muss ja den Comic halten. Doch der Band startet langsamer als „Hallimasch“, weil Baitinger P. so geduldig einführt. Mit P.s Ritual zum Kaffeekochen, der sparsam durchdachten Einrichtung, der Überwindung, die es ihn schon kostet, die ganzen Pakete der Nachbarin aufzubewahren, die sie „im Internet“ loskriegen will. Aber obacht: All das ist nicht so konsumierbar wie im „Odd Couple“. Baitinger fördert und fordert: Wer schaudernd lachen will, muss sich an seinen Designerblick gewöhnen. Die Panels reduziert er klug und kühl auf die Atmo einer IKEA-Bauanleitung herunter, was doppelt komisch sein kann – aber man kann es genauso für mühsam halten.

Kloßartiger Abschied vom Büro

2017 treffen wir „Birgit“. Auf 48 kleinformatigen Seiten entwickelt Baitinger ein munteres Minimelodram um die Titelheldin, die nach Jahren im Büro nach Hause geht, um „der Neuen“ zu entkommen. Birgit ist ein grandios stoffeliger Kloß, schweigsam, träge, der seiner Nachfolgerin nicht die kleinste Hilfe geben wird und schnell noch alles einpackt, was nicht niet- und nagelfest ist. Und womit? Mit Recht, weil „die Neue“ ja genauso unbestreitbar eine furchtbare Nervensäge ist in der Tradition von Röhner ist, eine Vorahnung des entsetzlichen Dietz aus „Hallimasch“. Wer sich vorsichtig an Max Baitinger herantasten will: „Birgit“ ist eine gute, superkurze Gelegenheit sich anzustecken.

Per Kurzstrecke zum Gedankensprung

„Happy Place“ ist eindeutig mehr was für Liebhaber: Der Band (2020) versammelt kürzere Strips, was deshalb herausfordender ist, weil es gerade in längeren Erzählung leichter ist, sich in Baitingers Denke und Zeige hineinzufinden. Hier hingegen zielt vieles auf die Pointe, und die ist oft rücksichtsfrei verschroben – also nicht gerade ideal zum Weitererzählen. Grafisch ist das alles freilich staunenswert: Baitinger ist ein großer Vereinfacher, oft auch ein großer Verkürzer, enorm risikofreudig bei seinen angstfrei absurden Gedankensprüngen. Das wird in „Happy Place“ nicht immer belohnt, aber der Mut und die Lust sind kompromisslos, bewundernswert und mitreißend. Prädikat: motörheadhaft.

Biografie mit freistehendem Bier

Zuguterletzt: „Sibylla“. 2021 erschienen, eine wundermutige Auftragsarbeit der Sibylla Schwarz-Gesellschaft aus Greifswald. Die Titelheldin ist eine Barockdichterin, die 1638 mit 17 starb. Die Gesellschaft beauftragte zum 400. Geburtstag Baitinger mit einer Biographie. Das Resultat ist unterhaltstrengend, auch weil Baitinger keine Lust zum Runtererzählen hat, dafür aber seine immensen Fähigkeiten komplett von der Leine lässt. Seine Szenen und Panels aus dem Leben der Jungdichterin, die sich um ihren Vater kümmerte, komponiert und assoziiert er oft bis kurz vor der Unverständlichkeit – aber stets bleibt Platz für nachvollziehbare Lacher. Seine superpräzise reduzierten Figuren setzt er in wabernde Landschaften, in ausgefeilte Räume, immer wieder auch aus aufregender, einfallsreicher Perspektive. Und soviel Kopfarbeit dahintersteckt, es bleibt doch alles immer spielerisch: Wenn Baitinger beim Einschenken eines Bierglases einfach Krug und Glas weglässt, wenn also nur noch aus der Krugmündung fließend das freistehende Bier ansteigt, ist das – auf den ersten Blick „Häh?“, aber auf den zweiten munter-absurd-bizarr, einfach baitingeresk. Man kann auch sagen: Wo man bei Feuchtenberger den tiefen Ernst ahnt, schmeckt man bei Baitinger die diebische Freude, Ernst mit Absurdität auszukontern. Max Baitinger, Sibylla, Reprodukt, 24 Euro

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 25. Jan.

Klein, fein, gemein: Émile Bravo serviert boshaft verquirlte Märchenmix-Parodien für den kleinen Comic-Hunger zwischendurch

Mal was Feines, Kleines, Schnelles und Gemeines. Ratzfatz gelesen, ziemlich gelacht, trotzdem nicht so teuer – klingt das gut? Dann get ready for the Zwergbären!

Harte Arbeitstage im Salzbergwerk

Dahinter steckt eine Serie des Franzosen Émile Bravo. Die titelgebenden Bären gehen tagsüber einer Tätigkeit im Salzbergwerk nach, sind also eindeutig ein Zwerg-Bären-Hybrid, wie überhaupt jede der 30-Seiten-Geschichten ein munterer Märchen-Mix ist. Konsequenterweise in Kinderbuch-Optik, denn das Ganze ist natürlich eine Parodie. Kinder könnten daran zwar auch ihren Spaß haben, aber sie müssten vorher eine Menge Märchen kennen (tun sie das eigentlich noch?).

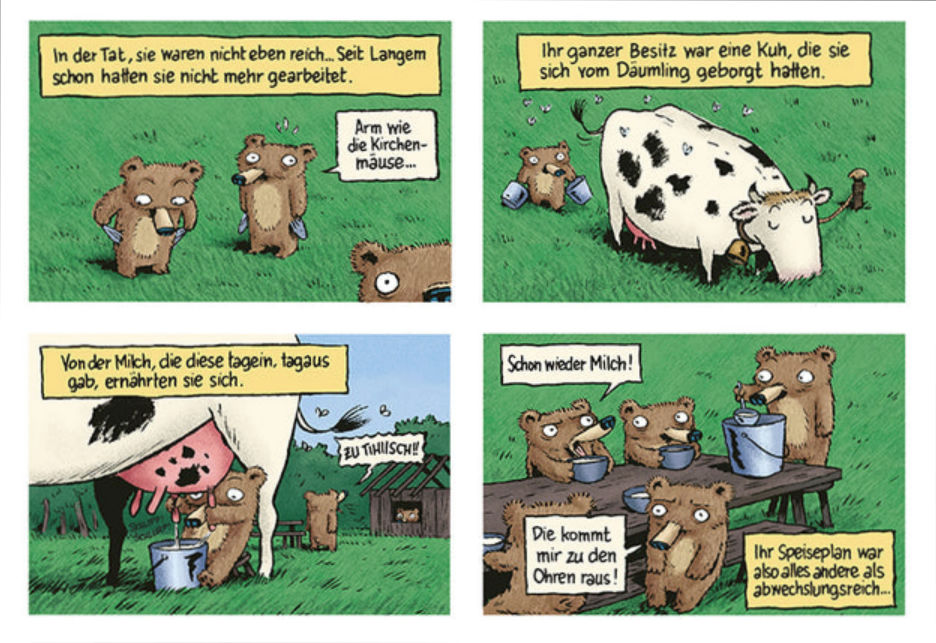

Spaßbasis sind die pelzigen Minenarbeiter, die Bravo nicht schlumpf- oder waalkeshaft in Doof-, Klug- oder Brüll-Bären aufsplittert, sondern als hysterisch-spießig-unbedarftes Kollektiv einsetzt. Denn das braucht man für Bären, die penibel-verpeilt genug sind, um zur Rattenbekämpfung im Haus vergiftete Äpfel auszulegen – in die dann Schneewittchen beißt. Oder wenn ihnen der Gestiefelte Kater in Krisenzeiten einreden soll, sie sollten einfach einen gerade abwesenden Bärenbruder im Wald aussetzen und seine Essensration aufteilen. Weil: „das machen doch alle“.

Arglos trifft Durchtrieben

Ziemlich vorbildlich verrührt Bravo das Arglose mit dem Durchtriebenen, das Naive mit dem Skrupellosen und serviert es in angenehm unschuldiger Optik. Das klappt so gut wie im Trondheim-Sfar-„Donjon“, aber schneller, weil Bravo nicht episch arbeitet, sondern schnell, fies und episodenhaft. Das Ganze kostet dann auch weniger als ein „Donjon“-Album. Probieren Sie’s aus!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

Die Outtakes (36): Mit 1 Schwätzer in der Hölle, 1 Horror ohne Schrecken und 1 ungünstig befüllten Schublade

Gelassenes Bad im glühenden Pool

Kommt ein Motivations-Guru in die Hölle. Klingt lustig? Ist es auch – vielleicht. Denn hin gehören sie da ganz zweifellos, Heilsversprecher, Kryptoclowns, Abzocker, Betrüger wie Ismael Posta, der gelackte Held des Bandes „Willkommen in Pandemonia“: Der erstickt an einer Cocktail-Olive und fährt mit dem Expresszug zum Teufel. Anfangs ist das sehr reizvoll, diese satirische, von Diego Agrimbau entworfene und von Gabriel Ippoliti umgesetzte Horror-Fantasy-Opulenz, die sich vor Ort als nervtötende Bürokratie entpuppt. Aber alle Torturen scheitern an Postas Billigsprüchen, und jetzt entscheidet sich’s für Sie: Akzeptieren Sie das? Dass Posta ungerührt im Glüh-Pool sitzt, obwohl alle anderen es nicht ertragen? Warum ist ausgerechnet der Schwätzer, der es sich zeitlebens leicht gemacht hat, plötzlich so superleidensfähig? Bei den „Simpsons“ klappt das Prinzip, weil der Teufel sich für Homer die falsche Folter ausdenkt: endlos Donuts. Agrimbau/Ippoliti haben übersehen, dass diese Story eine anders arbeitende Hölle bräuchte, und das versemmelt mir leider den Witz. Aber wenn Sie sagen: Mir wurscht, für mich geht das auch so in Ordnung, dann winkt Ihnen ein seelenheilloses Vergnügen.

Schwebender Waldfisch

Gerade wird Daria Schmitts verführerisch aussehender Band „Der Totenkopf aus Schweden“ angekündigt, und ich denke mir: Warum eigentlich nicht reingucken? Dann fällt mein Blick auf den ähnlich attraktiven Vorgänger „Das Traumbestiarium des Mr. Providence“. Der auch schon alles hatte, was neugierig macht: Ein Sonderling in einem schwarz-weißen Wald, in dem gigantische Fische schweben, sieht das nicht aus wie Poe und Lovecraft und alles? Aber während all das optisch innen tatsächlich stattfindet, jede Menge weitere seltsamer Tiere in wunderlichen Größen und Farben durchs Bild huschen, hebt die Story nicht und nicht und immer noch nicht ab. Verschrobene Figuren kommen und gehen, wunderliche Szenen auch, doch Schmitt gewinnt daraus weder Spannung noch Grusel noch Horror noch Humor. Tatsächlich wäre viele Bilder wie der bizarre Wald aus Augen effektiver, würde Schmitt nichts dazuschreiben. Aber leider quatscht sie dann doch dauernd rein. Und ich denke: Ach ja, deshalb.

Erdrückendes Vorbild

Katharina Greve ist in eine ungeeignete Schublade geraten: die der Cartoonistin. Warum? Weil ihr großartiges „Hochhaus“ so handlich war, als Tageshäppchen und im Stück konsumierbar. Greves Stärken: Design, Vielseitigkeit und das Finden einer Form, die Tragik, Komik, Wunderliches verarbeiten kann. Die Süddeutsche, die politische Cartoons so fachkundig betreut wie ChatGPT die Realität, fehlschloss daraus, Greves Stärke sei „kurz und bissig“ und machte ihr ein Angebot, das kaum ein Comic-Künstler in Deutschland ablehnen könnte. Aber die Pflicht zum Witz ist nicht ihr Ding. Wie der neue Band „Meine Geschichten von Mutter und Tochter“ belegt. Gedacht als Hommage an E.O. Plauens Cartoonserie „Vater und Sohn“, arbeitet Greve sich am erdrückenden Vorbild ab. Die modernisierte Optik überzeugt sofort, doch genauso spürt man die Mühe bei der Suche nach Pointen. Zehn, elf Panels braucht sie oft, etwa für den Insektenhotel-Gag, der dann allenfalls Mainzelmännchenlevel erreicht. Mehrere Themen variiert sie doppelt, den Bildschirm-Gag gleich viermal, das fällt auf bei insgesamt nur 42 Strips. Von denen gerade die ruhigeren zeigen, wie gut Greve ist – sobald sie eben nicht am Witzefließband stehen muss.