- 21. Dez. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (Finale): Mit 1 Messer im Kopf, 1 Gruselklinik, 1 Dreier, 1 Grünstich und Kuchen statt Brot

Die Rache des Opfers

Zwiespältig, aber eigen: In „Pumpkin Night“ bricht ein einst gemobbtes Mädchen aus der Psychiatrie aus und tötet – maskiert mit einem Kürbiskopf – die früheren Mitschüler. Kritisieren kann man daran allerhand: Die Konstruktion ist etwas hölzern (wie auch die Zeichnungen), das Mobbing etwas platt (wg. Sprachfehler, Fröhlichkeit). Und die Rachemorde sind irrsinnig detailliert dargestellt, da fahren Messer durchs Auge ins Hirn, da wächst kein Gras mehr. Trotzdem: die Erzählung ist cleverer als erwartet. Die Rückblenden geben den Grausamkeiten der Mobber genauso viel Raum wie dem Opfer/Monster selbst. Und man kann sagen, dass dadurch in den besten Momenten die Gewaltexzesse von heute auch die Tiefe der Verletzungen, die Häme der Mobber von einst illustrieren, die dem Mädchen etwa Knallfrösche in die Kürbismaske stopften. Schade ist, dass die Rechnung nicht durchgehend aufgeht. Aber um mit dem Weisen Jim Steinman zu sprechen: Two out of three ain’t bad.

5000 Liegestütze

Ganz so leicht ist es eben doch nicht: Man nehme superviel Gewalt, solide Horroroptik, bizarre Dystopie und eine Prise Wehleidigkeit, stecke alles in einen Sack und prügle darauf ein, raus kommt – „Lili-Men“. Auf Seite 1 werden schon arg verhungerte Gestalten in einer Klinik aus Schläuchen ernährt. Regelmäßig untersuchen Krankenschwestern sie auf ihre „Gesellschaftstauglichkeit“. Alle entwickeln Superkräfte und werden als tauglich entlassen, nur nicht Nito, obwohl er täglich 500mal liegestützt. „Was soll ich denn noch tun?“, fragt er, Antwort: „Mach 5000 Liegestütze.“ Machte er eben 5000. Hilft auch nix. Heulheul, ich habe gehört, außen gibt es Brot und Katzen zum Streicheln. Das wird auch so erzählt, pitsch-patsch-knall-auf-fall, jetzt geh ich in den Keller, huch, da sind die Entlassenen ganz spinnenmäßig eingewebt, und die Krankenschwester ist ein spooky Alien und jetzt hat Nito auch Superkräfte (warum? egal), dann wird Nito zerhackt und lebt aber weiter. Unfreiwillig komisch, ja, aber alles andere als lustig.

Drei sind einer zuviel

Lust auf eine hübsche Harmlosigkeit? Das tut ja manchmal ganz gut. Hier empfiehlt sich Shinoas „There Is No Love Wishing Upon A Star“. Ein sehr zart gezeichnetes, extrem mildes Drama, wo drei einer zuviel sind. Wir haben zwei Mädels und einen Buben, Mädel 1 liebt Mädel 2, aber Mädel 2 hat sich dazu entschlossen, mit Bubi zu gehen. Und dann kriegt das Mädel 1 mit, und will nicht im Wege stehen, aber alle drei mögen sich so gern und keiner will niemand wehtun und achgottachgott. Es wirft mich nicht wirklich vom Sitz, aber es sieht recht nett und zart aus und Mangas haben derlei schon viiiel, viiiel furchtbarer verwurstet. Wie gesagt: eine hübsche Harmlosigkeit.

Grün-dlichkeit

„The guy she was interested in wasn’t a guy at all“ ist trotz der innovativen Ergänzungsfarbe grün eine erzählerische Abrissbirne. Der Titel sagt, worum’s geht, alle die nicht englisch können, kriegen ihn innen übersetzt, die nicht vorhandene Pointe wird auf Seite 14 dreifach grün-dlich erklärt. Naja. Irgendwann ist der Gag dann tatsächlich durch, wird auch nicht mehr gebraucht, es kommt das übliche „huch, was denkt sie?“ und „hach, wieso nicht?“ Wohlgemerkt: Es gibt Mangas, die winzige Details unglaublich spannend zelebrieren und dehnen – der hier ist das gezeichnete Äquivalent zu einer Unterhaltung mit einer stocktauben Großmutter. Und wird mir dann auch noch Bon Jovis Radiorotz als ausgesuchter Alternative Rock untergejubelt, dann juckt mich „the guy she was interested in“ überhaupt not more. Und fliegt trotz aller gezeichneter Niedlichkeit in the green Tonne.

Sparsamer Klassiker

Ein Klassiker, wenn ich’s recht sehe: In den 70ern startete Riyoko Ikeda ihren Manga „Lady Oscar – Die Rose von Versailles“. Wir sind am Hof König Ludwigs XV., es trifft die junge, schöne, wilde Marie Antoinette aus Österreich ein und heiratet den Kronprinzen, später wird sie dann der Bevölkerung Kuchen als Brotersatz vorschlagen. Soweit sind wir hier nicht, Ikeda nutzt die Ankunft als munteren Intrigantenstadel im Märchenschloss, mit der Mätresse DuBarry als Gegenspielerin und der Titelheldin, einer rätselhaften schönen Gardeoffizierin, als Dreingabe. Eine Freude ist’s trotzdem nur bedingt. Die Optik altert nicht gut, die Zeichnungen sind sparsam und Ideen sind rar: Im Wesentlich hält jeder, der was sagt, halt dazu sein Gesicht ins Panel. Dann wird alles so breit erklärt und verdeutlicht, dass man neben dem Mangalesen eigentlich auch noch was anderes machen kann, ohne viel zu verpassen. Wie Bügeln, Fernsehen oder einen anderen Manga lesen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Nov. 2025

Wasser, soweit das Auge reicht: Benjamin Flao blickt mit wohltuendem Pragmatismus in eine apokalyptische Zukunft

Machen wir’s kurz: Der Typ ist gut. Aber mal richtig, richtig gut. UEFA-Cup-Qualität, mitunter sogar noch besser. Über Jahre hinweg. Und jetzt ist die ideale Gelegenheit zum Kennenlernen. Denn gerade erscheint Benjamin Flaos Finale seines Zweiteilers „Auf dem Wasser“. Der mir eigentlich vom Start weg gegen den Strich geht.

Radikal eingewöhnt

Denn Flao beginnt mit einem telepathisch begabten blauen Hund als Erzähler. Was ich sofort gar nicht begriffen habe. Ich dachte, das sei symbolisch oder so, und die Hundegedanken wären einfach ein anonymer Erzähler. Was im Prinzip ziemlich gewöhnungsbedürftig ist, aber Flao kürzt die Gewöhnungszeit radikal ab: durch seine verführerischen Bilder.

Er startet supergroßzügig, mit gewaltigen Splashes von Gegenden und Stadtlandschaften. Erst verkommene Wohnungen, dann die Außenwelt, völlig überflutet. Wir sind in der Zukunft, irgendwo in Europa, in der Dystopie-Variante, in der die Wasserspiegel gestiegen sind. Und das sieht, sorry, einfach großartig aus. Obwohl diese Welt eine schauerliche ist.

Waterworld by Wilhelm Busch

Aber diese Weiten, aus denen ein paar Dächer ragen, Baumwipfel, in denen sich das kleine Motorboot von Hans verliert, das Licht, die Wolken, die Wälder – leben will man da nicht, aber zusehen ganz gewiss. Auch, als Hans ankommt, in der Sumpfhütte seiner Mutter Jeanne, und dort den telepathischen Hund knuddelt. Erstens, weil dieses Hundknuddeln selten so gut eingefangen wurde. Und zweitens, weil die Menschen, die Dialogszenen, etwas ungemein Vertrautes haben. Irgendwie … a touch of Wilhelm Busch.

Nicht wegen der Pointen, es liegt mehr an der Kombination aus dicken schwarzen Strichen, ergänzt mit wenigen dünnen schwarzen Kratzern. Sie ergeben zerknautschte, realistische Menschen, und in den komischen Momenten – dochdoch, das ist buschhaft. Dazu große Farbflächen und reichlich Weiß, man liest gerne weiter.

Gut gelaunter Untergang

Trotzdem es dann schon manches zu bekritteln gibt. Der Hund etwa klappt nicht so gut, weil es auch Szenen gibt, in denen er nicht dabei ist. Wer erzählt uns die? Und auch bei der Konstruktion der Wasserwelt ist manches eher halbgar: Lebensmittel, Treibstoff, alles wird knapp – aber dafür sind die Charaktere noch zu gut gelaunt (verglichen mit Gipis „Welt der Söhne“) oder zu gut versorgt (verglichen mit Merwans „Mechanica Caelestium“).

Auch ist nicht ganz klar, warum eine Regierung die verstreut lebenden Menschen vertreiben will. Und die Wasserlandschaft selbst: Die kann eigentlich nicht so tief sein, dass Blauwale reinpassen. Aber Flao geht es offenbar nicht um präzise politische Aussagen. Stattdessen erzählt er von einer erträglichen Form der Apokalypse, einer Zeit, in der man einfach mal mit weniger auskommt und die Menschen Menschen sein lässt. Denen er liebevoll zusehen und zuhören will.

Herzlich in der Hölle

Das macht er wiederum ganz ausgezeichnet: Wortarm, ruppig, herzlich, im Grunde könnten die Leute alle aus der kleinen Kneipe in unserer Straße stammen. Man kann es gut aushalten in dieser höllischen Welt. Was auch mal ganz guttut, weil die Realität wohl eher aussieht wie bei Gipi.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 11. Okt. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.4): Mit klugen Mädels, gedrucktem Wrestling, Giftmischerei, Roboter-Radau und Verbotener Liebe

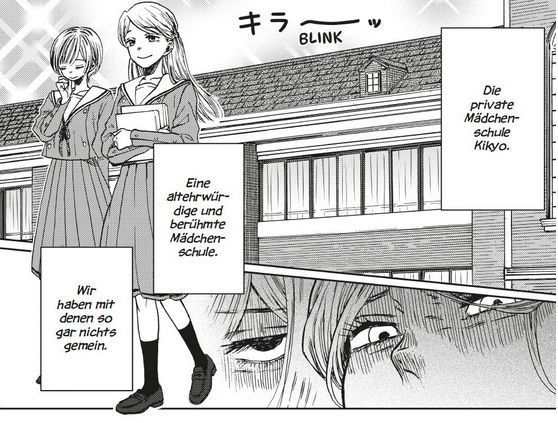

Wurmkur

„Wie oft noch?“ ist die falsche Frage: Ein Milliardenmarkt wie der des Mangas beutet Erfolgsrezepte noch konsequenter aus als andere Kunstbereiche. In „Kaoru & Rin“ haben wir deshalb: eine Versagerschule, die direkt neben der Genieschule steht. Superarsch aus der Versagerschule trifft Süßmädel aus der Genieschule (so weit, dass das Süßmädel die Versagerin sein könnte, sind wir wohl erst in zwei Jahren). Jetzt: der übliche Anbahnungs-Schmu, aber in der Form für Doofe, in der’s uns dauernd wer schriftlich denkt „Will sie was von mir?“ bzw. „Aber warum will er was von mir, wenn er was von mir will?“ und „Kann es sein, dass sie was wollen mögen könnte?“ Sobald das durch ist, kommt die geheimnisvolle Konkurrentin und blablabla. Nein, die Frage ist nicht „Wie oft noch?“ Sondern: „Warum so doof“? Aber der Wurm muss natürlich dem Fisch schmecken.

Gefeuerte Menschheit

In „Record of Ragnarok“ (und der Realität) hat’s die Menschheit verkackt. Alle 1000 Jahre, weiß man ja, wird der Vertrag der Menschen verlängert – oder eben nicht. In Walhalla kommen dazu alle Götter aller Religionen zusammen (bis auf den einen und den anderen) und voten für „Vernichten“. Nur die Walküre Brünhilde nicht, die der Menschheit eine Chance geben will: ein 13faches Duell „Menschen gegen Götter“. Denn bekanntlich wird die Bilanz der Menschheit besser, wenn man 13 Dödel findet, die sich mit Göttern kloppen. Vor allem, wenn einer davon Jack the Ripper ist. Egal: Was folgt ist ein endloses gedrucktes Wrestling-Match. Einer kommt rein, trararaaa, in der linken Ecke Superhinz, und dann kommt ein anderer rein … träräää... Gottkunz! Und dann whambam, oh nein, jetzt macht er dies, oh ja, jetzt macht der andere das. Wie klug! Wie gefährlich! Wiewurst. Ist das so schlimm, wie es klingt? Anfangs in Walhalla nicht, da hat’s ein, zwei reizvolle Momente. Danach schon.

Qualitätsverwurstung

Das nenne ich mal effizient: ein Schrein. Eine schöne Priesterin. Ein Wächter für die schöne Priesterin, denn: Dämonen wollen die Priesterin haben und das Schwert im Schrein. Gefahr, check. Der Wächter kennt die Priesterin seit seiner Kindheit, beide sind furchtbar verliebt, aber – die Priesterin wird einen anderen heiraten, weil’s das Dorf so will. Drama, check. Der Wächter hat noch eine Schwester, die klein aussieht, aber schon 17 ist und wohl selbst ein bisschen Dämon. Geheimnis, check. Und das auftauchende Dämonendoppel kriegt ein paar Sätze, die cleverer sind als der übliche Rumsdibums. Dazu überdurchschnittliche Zeichnungen, nicht ganz so viel Soundwort-zeigt-was-eh-im-Bild-ist wie sonst, fertig ist „Kijin Gentosho“, eine rundum ordentliche Verwurstung aus der Light Novel-Anime-Crossover-Fabrik. Warum nicht öfter so?

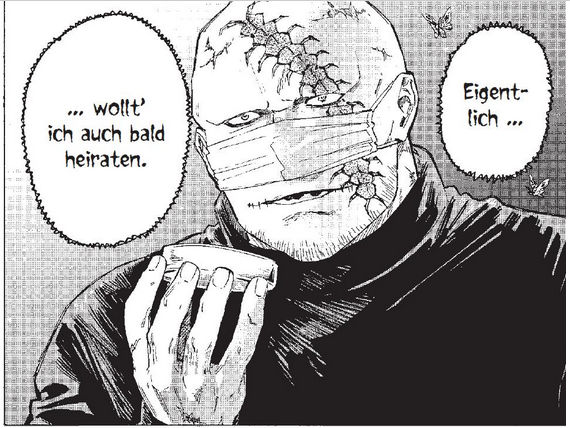

Spinnenbeine unterm Mundschutz

Wenn’s um Irre geht, ist der Manga nicht zu schlagen. Auf den ersten Seiten von „Marriage Toxin“ begegnen wir einem Leiharbeits-Magnaten, der bei der Hochzeit seiner Tochter alle Gäste auf halbnackten Leiharbeitern sitzen lässt. Er raucht fünf Zigaretten zugleich, die er seinem Sitzsklaven in die Hand rammt. Held der Story ist ein Giftkiller, der öfter gegen Glastüren rennt. Sein bester Kumpel: der „Insektenmeister“, der einen Tausendfüßler im Gesicht hat und unter dessen Mundschutz haarige Spinnenbeine vorkrabbeln. Ich war begeistert, doch der Hauptplot ist nicht ganz so irre: Giftmix braucht eine Braut, damit sein Klan weiterexistiert – ist aber schüchtern. Just in dem Moment soll er eine Heiratsschwindlerin töten. Sein Kompromiss: Sie soll ihm helfen eine Frau zu finden, und ab da kommt zur Action ein Datingmarathon. Ich geh mal davon aus, dass die Schwindlerin viiiiel später zur Auserwählten wird, oder zum Auserwählten, denn sie ist natürlich ein Kerl. Was soll's, bis dahin ist der Kessel Chaos auf jeden Fall nicht fad!

Aus der Spielzeugfabrik

Prinzipiell ist „Mobile Suit Gundam“ prima. Wir sind in der Sorte Zukunft, in der riesige Roboter von drinsitzenden Menschen gesteuert werden. Was kann man da erwarten? Raumschiffe, Zweikämpfe, Feuerkraft. Wenig Logik, denn Militärs wählen statt Raumschiffen nur dann haushohe Roboter, wenn das Drehbuch von einer Firma kommt, die Spielzeugroboter verkauft. All das in billiger Merchandise-Trickfilm-Optik, aber, schöne Überraschung: Die Zeichnungen sind nuancenreicher als die trashige Anime-Serie, aufregend geschnitten, sehr realistisch, besonders mangaartig sind nur die Gesichter. Wo ist dann das Problem? Vielleicht bin ich’s selbst. Ich kann der Action kaum folgen. Immer wieder weiß ich nicht, wer was macht. Natürlich sehen die Roboter unterschiedlich aus. Aber bei Nahaufnahmen – wem gehört jetzt welcher Arm? Wer hat was abgefeuert? Weiß man das nicht, ist man dauernd am Zurückblättern. Aber wer geistig beweglicher ist, kriegt hier erstklassigen Radau.