- 6. Sept. 2025

Joana Estrelas freches Teenie-Erwachen „Pardalita“ zaubert ganz, ganz viel Gefühl mit ganz, ganz wenig Mitteln

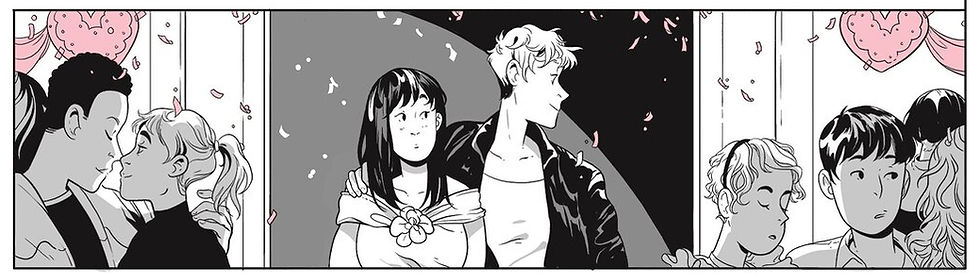

„Pardalita“ ist interessant – aber nicht nur, weil’s ein guter Comic ist. „Pardalita“ ist auch ein Zeitdokument, ein Modeprodukt und ein hübscher Ansatzpunkt, warum woke Produkte ein bisschen seltsam wirken können, wenn man sie aus einer beleidigten Blickrichtung betrachtet. Denn in „Pardalita“ entdeckt ein Mädchen seine lesbische Neigung, und da gibt es sicher mehr Leute, die auf Anhieb sagen: „Schon wieder?“

Nicht neu, aber gut

Klar, kommt mir auch bekannt vor. Nicht nur, weil ich grade mit großer Freude die Tamaki-Cousinen abarbeite, sondern auch wegen der Manga-Schiene, wo’s an neigungsmäßigen Spezialfällen nicht mangelt. Aber „schon wieder“ hat hier ja zwei Zielrichtungen, und eine davon kann man sofort ausschließen: Obwohl Joana Estrela das Rad nicht neu erfindet, ist „Pardalita“ eindeutig gut.

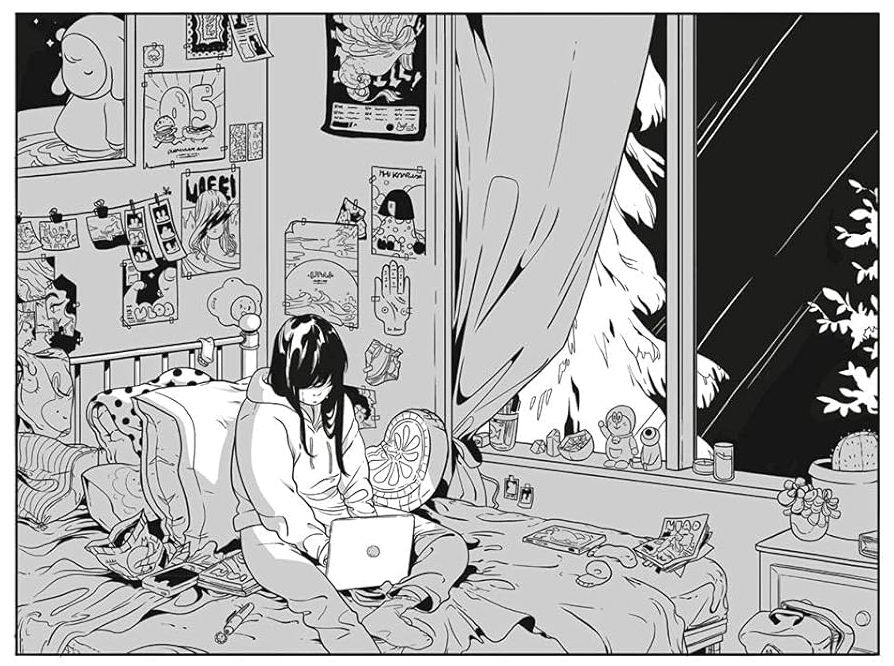

Estrela setzt auf eine Art Tagebuchform, immer wieder mit größeren Textabschnitten. Das kennt man von „Skim“, ja, dennoch wirkt Estrelas Heldin Raquel (16) wunderbar trotzig, eigenständig, bissig, ratlos. Das ist unterhaltsam, anrührend, liest sich leicht und hat doch jede Menge Vitamine und Ballaststoffe. Auch dank Estrelas herausforderndem Stil: Als hätte sie den ganzen Band mit einem einzigen dicken schwarzen Filzstift gezeichnet. Sie kann mit ihm zwar weniger aufdrücken – aber dennoch verlangt er ständig digitale Entscheidungen: Welche Kontur zeichnen, welche nicht? Estrelas Entscheidungen zu beobachten, ist dabei ein spannender Reiz für sich. Aber was ist mit dem anderen „schon wieder“?

Protestierende Leberwurst

Denn ja, „schon wieder“ ist ein Mädchen lesbisch oder so, erzählt wird also „schon wieder“ nicht der „Normalfall“, bzw. scheint in diesem Genre geradezu das Nonkonforme der Normalfall zu sein. Und die beleidigte Leberwurst in mir sagt: Das, was Raquel erlebt, die Unsicherheit, die Frage, wie man sich einem Mädchen nähert, wie man seine Zuneigung zeigt, das ist damals doch genau mein Problem gewesen.

Ich musste mich auch Mädchen offenbaren, was riskieren, und keiner hat einen Comic draus gemacht. Und: Mir fällt heute immer noch kein Comic ein, in dem ein Junge genau das erlebt, was Raquel erlebt. Wieso eigentlich nicht? Das kommt doch noch viel öfter vor! Was für ein verqueres Weltbild hat denn diese Comic-Szene??

Aber da schleicht sich natürlich ein Fehler ein.

Vier gute Gründe fürs woke Thema

Hier geht’s nicht ums Abbilden gesellschaftlicher (Mehrheits-)Verhältnisse. Hier geht’s um einen Markt. Erstens ist die Zielgruppe hier eindeutig weiblich. Zweitens ist die lesbische Variante erzählerisch die spannendere. Muss man nicht mögen, ist aber so. Drittens kriegt die Heterofrau die Transferleistung auf ihre eigene Situation vermutlich problemlos gebacken, bei „Boys Love“-Mangas klappt’s ja auch. Und zuletzt hätte ich als Junge damals einen Comic über meine Unsicherheiten weder lesen noch kaufen mögen. Es macht also überhaupt keinen Sinn, hier über lesbische Extrawürste zu klagen, wenn keiner die Heterowurst kauft. Im Kino gibt’s deshalb schließlich auch mehr Superhelden als Putzfrauen.

Und wenn man das kapiert hat, macht „Pardalita“ wieder sehr ungetrübten Spaß.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 2. Aug. 2025

Unverschämt trifft unbedarft: Was klingt wie ein Manga-Klischee wird in den Händen von Mariko Tamaki zum einfühlsamen Coming-of-age-Knüller

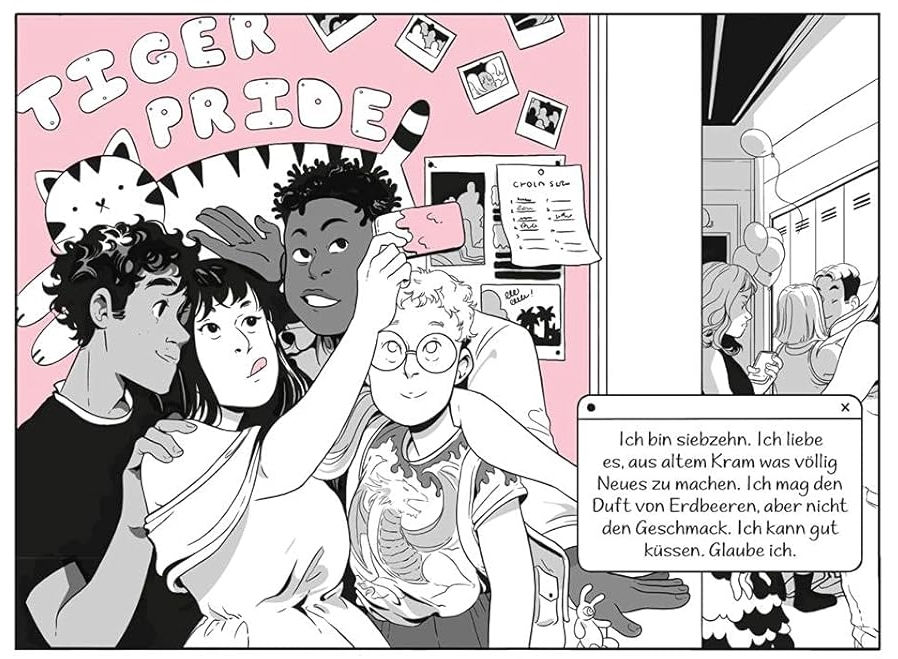

Ist das jetzt noch LGBTQIA-Zeug, frage ich mich. Und dass ich mich das frage, finde schon mal sehr gut. Ich bin erneut auf den Spuren des Vorwerks von Mariko Tamaki, diesmal lese ich „Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht“, gerate aber anfangs ins Stolpern.

Kein Junge namens Freddy

Ein Junge namens Freddy schreibt aus dem Off an eine Ratgebertante, dass er in ein Mädchen namens Laura Dean verliebt ist, was offenbar sehr schwer ist. Laura Dean ist so eine junge Brünette, und Freddy ist so ein kurzhaariger Blonder, der sich ein bisschen arschmäßig benimmt, warum beklagt er sich denn dann? Und ziemlich schnell wird klar, dass ich da was nicht gecheckt habe: Freddy ist gar nicht der Junge, sondern die Brünette. Und der blonde Arschmäßige ist ebenfalls ein Mädchen, eben jene Laura Dean.

Mein erster Gedanke, logisch, ist: „Warum sagt einem das denn keiner?“ Einfache Antwort: Weil hier jemand einfach mal mit der Lesberei nicht hausieren geht. Wozu auch: Freddys beste Freundin Doodle ist selbst lesbisch, und Heteros reden ja auch nicht dauernd darüber, dass sie hetero sind: Sie wissen's ja.

Ein ziemlicher Arsch

Sofort begreift man hingegen auch dank des Titels, dass Laura Dean ein ziemlicher Arsch ist. Sie benutzt Freddy nach Strich und Faden, lässt sie bei Langeweile als Pausenkasper antanzen und und bei jeder besseren oder mittelmäßigen Gelegenheit sitzen. Und ansonsten sieht sie zu, dass sie dank ihres Schulstar-Faktors möglichst bessere Gesellschaft findet oder mehr Bewunderer um sich schart, oder, oder, oder.

Wo reicht's?

Elegant gewählt ist, dass diese toxische Liebe keiner 30-Jährigen zustößt, sondern einem Mädchen, bei dem noch einige Stofftiere im Zimmer herumkugeln. Dem diese ganze Erotik-Sex-Liebes-Sache neu ist und das richtige Verhalten komplett rätselhaft. Das erst lernen muss: Was muss man eigentlich hinnehmen? Und wo darf’s einem dann auch mal reichen?

Flirtkampf: David gegen Goliath

Vieles an dieser Coming-of-age-Novel ist nicht neu, aber trotzdem rührend und vor allem spannend. Denn Laura Dean ist zwar nicht viel älter, dennoch so haushoch überlegen, dass man sich einfach auf Freddys Seite schlagen muss. Erfreulich ist auch, wie wurscht das Lesbenthema ist, obwohl es doch ständig präsent bleibt.

Liebe ist Liebe ist Liebe, aus, fertig. Mit einer drolligen Ausnahme: Obwohl Freddy und ihre Freundinnen sich schon sehr progressiv fühlen, halten sie zugleich stur daran fest, dass je zwei Leute sehr exklusiv zusammengehören, nicht etwa drei oder acht. Was da wohl die Polyamourösen dazu sagen?

Mariko Tamaki (Text), Rosemary Valero-O’Connell (Zeichnungen), Annette von der Weppen (Üs.), Laura Dean, und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht, Carlsen, vergriffen, aber gebraucht günstig verfügbar, etwa hier.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 15. Dez. 2024

Es geht auch ohne Superhelden-Realismus à la Neal Adams: Karen Hertfelders Boxromanze „Herzschlag“ überwältigt mit faustdicken Wirkungstreffern

Was für ein erstaunlicher kleiner Comic. Obwohl er gleich zwei Genres mischt, für die ich mich immer ein bisschen überwinden muss. Nämlich Boxcomics. Und LGBTQ. Das ist unfair, ich weiß, es gibt in beiden Genres tolle Geschichten. Aber weil Boxcomics oft einen Hang zur depressiven Abstiegsstory haben, weil bei LGBTQ leicht auch mal jede Menge Toleranzpädagogik mitgeliefert wird, denke ich schnell sowas wie: „Doppelstunde Religion-Erdkunde“, weil: boxende Lesben. Aber: Schnell wäre hier vorschnell.

Zwei weibliche Schränke

Tatsächlich ist „Herzschlag“ von Karen Hertfelder ein verblüffendes Beispiel, wie man aus weniger zugänglichen Zutaten einen Top-Comic zaubern kann. Denn erschwerend kommt hinzu: Hertfelders Zeichnungen sind nicht superverkäuflich. Boxcomics etwa von Reinhard Kleist verführen auch durch kommerzielle, expressive, sehr realistische Optik. Wenn man aber bei Hertfelder reinschaut, sieht man zwei weibliche Schränke, die gerade in den actionreichen Momenten etwas klobig wirken. Zu deutsch: Kleist kommt den Erwartungen auf Anhieb entgegen, Hertfelder weniger. Hertfelder kann aber was anderes auf Anhieb: erzählen.

Die Story ist: der Boxkampf eines lesbischen Liebespaars. Das Tolle ist, dass Hertfelder erkennt, dass sowas nicht automatisch der Brüller ist. Also fädelt sie's anders ein: Es startet als normaler Boxkampf der beiden Schrankfrauen in Runde 1 und schwenkt sofort in die Rückblende. Erst in diesen Rückblenden erzählt sie, dass die beiden Boxerinnen sich a) kennen, b) mögen, c) lieben. Und dadurch wird mit jeder Rückblende der Kampf spannender, weil man mit den beiden Frauen plötzlich mehr und mehr verbindet. Wer wird gewinnen? Kisa, die ältere, verschlossenere, auch verletztlichere? Bonnie, die positivere, gutgelaunte, nahbarere? Alles richtig gemacht, weil: viel, viiiiiel bessere Geschichte.

Mut ersetzt Perfektion

Das klappt auch, weil Hertfelder beiden gute Dialoge gibt, die Eigenheiten und Verhältnis zueinander illustrieren. Und weil sie eine mutige Gestalterin ist: Sie verlässt sich nicht nur darauf, dass man mit wachsendem Interesse an beiden Figuren mehr über anatomisch Unrundes hinwegsieht, sie kommt einem auch entgegen, bläst Panels so überraschend wie entschlossen auf. Ihre Protagonistinnen bekommen immer wieder ganze Seiten. Was Kleist mit realistischer Perfektion erreicht, macht Hertfelder mit gestalterischem Mut. Man kann auch sagen: Sie setzt Wirkungstreffer

Besonders gut: Sie lässt wortlos boxen, weder Denk-noch Sprechblasen erklären das Geschehen. Dass eine Taktik etwa darin besteht, den Gegner heranzuziehen und mit den schweren Handschuhen im Nacken ermüdend nach unten zu pressen, das wird gezeigt, man kann es sich vielleicht erschließen, gesagt wird es nicht. Kluge Entscheidung.

Und eben keineswegs die einzige. Keine der beiden Frauen erzählt mir, wie schwierig ihre Sexualität ist und wie lange sie mit irgendwas gerungen hat: Warum auch, die beiden sind Auseinandersetzungen gewohnt, und als sie sich zum ersten Mal küssen, ist das so rührend wie selbstverständlich. So erhält man auf 60 Seiten statt erzieherischem Lesbensport eine explosive, sensible Actionromanze, noch dazu mit einem schönen Schlusspunkt, ausgerechnet auf dem Cover (links) : Dass man die Boxhandschuhe auch als Herz interpretieren kann, ist mir erst nach dem Lesen aufgefallen, und da wurd’s mir dann im Nachhinein gleich nochmal ganz warm ums Herz. So schööön.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: