- vor 5 Tagen

Zurück in die Jugend? Das geht - mit „Cocco Bill“, dem Irrsinns-Wildwest-Spoof, den Sie als Kind geliebt hätten. Und den damals keiner druckte

Ganz ehrlich: So nah war ich noch nie wieder am Kindheitsglück. Also an dem Gefühl, dass man einen Comic liest, den man auch damals hätte lesen können. Und dass man ganz nah am Zauber von damals ist. Welcher Zauber genau? Gute Frage, es gab ja viele unterschiedliche zauberhafte Serien: Wir sind hier im Genre „Comedy“, und die Neuentdeckung aus alter Zeit heißt „Cocco Bill“.

Heißer Tee, kaltgemacht

Ich war vorgewarnt, von Häuptling Berufener Mund, aber dass der italienischstämmige Cowboy von Benito Jacovitti derart einschlägt, haut mich dann doch aus den Socken. Dabei ist das Material steinalt, das erste Album stammt von 1957, da trieben in deutschen Kinos die „Mädels vom Immenhof“ ihr Unwesen. Aber Jacovitti ist seiner Zeit Lichtjahre voraus.

Sein Kamillentee trinkender Revolverheld zieht nicht nur schneller als sein Schatten, er macht auch mit einer Kugel seinen Tee kalt, wenn er zu heiß ist. Die Texte sind aufgeweckt, das Pferd hat ein 13. Monatsgehalt, das erinnert schon an Rainer Brandts Synchronisationskünste, die erst zehn Jahre später aufblühen sollten. Doch der eigentliche Irrsinn sind die Zeichnungen.

Das Pferd raucht mit

Es gibt vom ersten Panel an, in dem nicht nur der Cowboy raucht, sondern auch sein Pferd, praktisch keinen normalen Moment. Türen werden auf-, Zähne ausgeschossen, man unterhält sich grotesk verrenkt, schreit sich an. Satz, Reaktion, Reaktion auf die Reaktion, Jacovitti packt all das in ein einziges Panel, was ein atemberaubendes Tempo ergibt.

Als ob das nicht reichen würde, herrscht überall eine aberwitzige Übertreibung: Cocco Bill schießt beidhändig bis beide Trommeln leer sind, natürlich in nur einem einzigen Panel. Bis die Revolverläufe weich wie Spaghetti herabhängen. Das Spannende ist: Wie lang lässt sich diese Superlativkrawall durchhalten?

Ulk mit vollen Händen

Man kann es auf die Formel bringen: Solang einem genug Variationen einfallen. Und wenn ihnen hierzu „Clever & Smart“ in den Sinn kommen, schwöre ich: Sie. Haben. Keine. Vorstellung. Ich weiß nicht, wo Jacovitti (1923-1997) die Ideen hernahm, aber sie sind endlos. Wie man prügelt, schießt, reitet. Cocco Bill steigt nicht ab, er schreitet über den Pferdehals wie über eine Treppe. Eine Frau reitet einen Ochsen, die Hörner benutzt sie als Lenkstange. Geld wird prinzipiell geworfen, in enormen Münzmengen. Was man wem wo wie abschießen kann, wer wen wie wo hinhauen kann, Wahnsinn. „Clever & Smart“ sind Zeitlupe dagegen, Jacovitti produziert Lucky Luke auf Speed. Ein Jacovitti spart nicht mit Gags, er ulkt mit vollen Händen.

Zwischen die Panels malt er Minifiguren-Kalauer, einfach so, Jahrzehnte vor MAD. Jede Seitenzahl gestaltet er anders. Und dann die Massenszenen! Ein Härtetest für jeden Autor, weil ein gutes Wimmelbild eine Menge Ideen verschleißt: Jede Figur, jedes Paar muss ja was machen, was auch wieder einen Gag ergibt. Selbst die besten „Asterix“-Bände knausern hier. Jacovitti macht solche Panoramen immer wieder, als koste es nicht mehr Mühe als ein Fingerschnippen. Nicht zu vergessen: die Salamis.

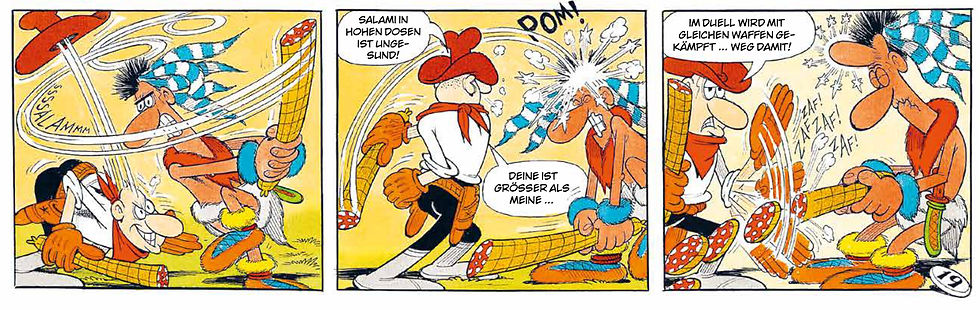

Stufentreue Salami

Immer wieder liegen völlig absurde Salamis herum. Oder ragen aus Taschen. Oder liegen auf dem Boden, stufengetreu auf Treppen, neben den allgegenwärtigen abgenagten Knochen. Es gibt noch ein Extrasternchen beim Wutausbruch, ein Extrageräusch beim Pistoleziehen, überhaupt jede Menge Geräusche, kurz, es gibt sich jemand eine irrsinnige Mühe, weil es ihm keine Mühe macht: Weil er so viel Spaß an der Freud hat.

Der Irrsinn hat eine geradezu rührende Methode, und man weiß: Als Kind hätte man das besonders gespürt. Dass da einer nicht Dienst nach Vorschrift macht, sondern den Blödsinn so sehr liebt, dass nach Monaten in der Wildnis nicht nur dem Cowboy ein Bart wächst, sondern dem Pferd gleich mit.

Das Hyperchaos ersetzt jeden Obstler

Dabei hat Jacovitti seinen Stil rasch perfektioniert, was hier nur eines bedeuten kann: hochprozentig destilliert. In Abenteuer 7 etwa, das Cocco Bill unter die Piraten verschlägt, nimmt die herkömmliche Erzählung kaum noch Platz ein. Die rasante Slapstick-Action samt innovativem Roll-Holzbein wird zum schwindelerregenden Hyperchaos, das mühelos jeden dreifachen Fallobstler ersetzt.

Schwächen? Gibt es kaum. Anfangs nutzt Jacovitti noch gelegentlich eine dicke Lehrerin, die Bill ständig heiraten will, aber dieser Gag wird rasch aussortiert, zweifellos zu oll für das hyperneue Tempo. Das einzig irritierende Element: Bei „Cocco Bill“ wird auch gestorben.

Das Land der ragenden Knochen

Selbst der Tod ist bei Jacovitti hemmungslos, respektlos, überdreht. Pferde weinen über verblichene Reiter, und des öfteren ragt nicht nur eine Salami aus dem Boden, sondern auch ein Knochen oder ein Fuß. Die erzkatholische italienische Jugendzeitschrift, für die Jacovitti „Cocco Bill“ erfand, hat sich nie dran gestört. Deutsche Publikationen mögen eher Bedenken gehabt habe. Aber wahrscheinlicher ist, dass Jacovittis ganzes Konzept zu rücksichtslos, zu anarchisch war. Hierzulande wurde er nie veröffentlicht, die einzigen fünf deutschen Bände waren ein Import aus der Schweiz.

Der avant-verlag ist jetzt lobenswerter Weise bereit, das gründlich nachzuholen – aber angesichts des enormen Aufwands ist es vermutlich ratsam, die tapferen Verleger durch begeistertes Kaufen zu ermutigen. Falls Ihnen meine Empfehlung nicht reicht: Der grandiose „Didi & Stulle“-Erfinder Fil Tägert outet sich auf der Rückseite als glühender Fan und eifriger Kopist.

Und womit?

Mit Recht!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 28. Dez. 2025

Coming-of-age-Comics boomen – doch fast alle Hauptfiguren sind weiblich.

Bis jemand die Lücke füllt: drei Titel im Testbetrieb

Ich muss zugeben, ich bin vom Thema des Erwachsenwerdens angefixt – und zugleich ein bisschen enttäuscht. In letzter Zeit schwappt es ja nicht nur stark auf den Markt, sondern auch gekonnt. Vor allem die Tamaki-Cousinen haben den Bereich recht geschickt und berührend ausgewertet. Das Enttäuschende ist, dass sich die ErzählerInnen fast nur auf Mädel-/Frauenschicksale stürzen. Obwohl's für heranwachsende Heterojungs auch öfter mal scheißkompliziert und zum Heulen läuft. Bieten sich Mädels mehr zum Mitfühlen an? Oder ist die oft sensible Comicszene hier knallhart marktorientiert: Jungs kaufen solche Comics nicht und sollen selber zusehen, wie sie klarkommen? Aber okay: Nische aufgezeigt, check, und bis einer sie füllt, gibt’s jetzt drei weitere Titel mit jungen Frauen.

Mutlose Kunst

Paulina versucht ihren Weg zu finden. Sie macht Kunst, stammt aber aus kleinsten Verhältnissen. Sie schämt sich für ihren Vater, der weniger intellektuell ist als andere Eltern, zeitweise obdachlos war, sie fürchtet, dass er bei ihrem Galeristen lauter ungeschickte Sachen sagt. Auch sie selbst kann nicht so mondän mit Anderen plaudern, weil ihr das Selbstbewusstsein fehlt, und ojeojeoje. Melanie Lüdtke schildert das künstlerisch-familiäre Elend in „Hackenporsche“ sehr geschickt, optisch recht ansprechend, aber alles andere als unterhaltsam. Was bedeutet, dass die Rechnung nur aufgeht, wenn man von vorneherein alles ganz genauso furchtbar findet und dauernd „Ja, so isses“ sagt. Aber – isses denn so? Paulina macht Kunst, sie hat sich damit selbst einen Berufszweig ausgesucht, bei dem das Selbstbewusstsein mitentscheidet, und das kann Arbeiterkindern genauso fehlen wie Professorenkindern. Ein Platz im Kunstbetrieb ist schließlich nicht so automatisch übertragbar wie Vatis Metzgerei oder Muttis Job in der Bank. Das schließt Mitgefühl nicht aus, legt aber nahe, dass man den Fall geschickter präsentieren müsste, als es Lüdtke gelingt – oder sich gleich für einen geeigneteren zu entscheiden. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen: Was Lüdtke erzählerisch noch fehlt, ist zeichnerisch auf jeden Fall vorhanden.

Geteilter Döner ist halber Döner

So lass ich mir das eingehen: Lias Sinrams „Leib“ ist im Prinzip die Mädchen-wird-erwachsen-Story der begeisterten Turnerin Lisa und ihrer besten Freundin Lena. Deren Freundschaft schwindet, weil Lena etwas schneller pubertiert und Lisa dadurch zurückbleibt. Ja, in der Tat: kein sonderlich aufwühlender Plot – er steht und fällt damit, ob man gute Szenen findet. Und Sinram entdeckt sie zielsicher. Erst für die Freundschaft, dann für die Einsamkeit. Wie Lisa und Lena nach dem Training Döner teilen, wie sie alles gemeinsam machen. All das erzählt Lisa im Voice over mit superwenig Worten – und im richtigen Tonfall: Lisa beschwert sich nicht, sie wundert sich eher über die neue Welt mit ihren neuen Anforderungen (Brauen zupfen, Beine rasieren). Der Kummer wird geschickt weggelassen, denn den sehen wir ja in der gekonnt ergänzenden Bildführung. All das macht den Band wesentlich sympathischer als Tillie Waldens vergleichbare „Pirouetten“: Bei Sinram folgt man keiner wehleidigen frühreifen Beschwerdeführerin, sondern einem toughen, aufmerksamen, sensiblen und leicht altklugen Mädchen, das leider diesmal ohne Happy-End klarkommen muss. Wie es wohl jedem Menschen jeder Orientierung in diesem Alter passiert. Erfreuend kommt hinzu: Sinrams einfallsreiche, souveräne Bildregie, sein treffsicherer (wenn auch etwas gewöhnungsbedürftiger) Stil.

Mag ich.

Halbgarheiten auf der Flucht

Mit Adam de Souza werde ich eher nicht warm. „Die Kluft“ heißt der neue Band des routinierten Kanadiers, eine Coming-of-age-Story, die allerdings mit jeder Menge Halbgarheiten aufwartet. Wie etwa der Prämisse: Dass Oli von zuhause abhaut, weil alle blöd zu ihr sind, passt zwar – aber welche 17-Jährige will zu einer weit entfernten Öko-Kommune, weil sie vor fünf Jahren (!) mal deren Broschüre gefunden hat? Wieso schließen sich auch noch zwei Jungs an (von denen mindestens einer von ihr gar nichts will)? Immer wieder schwankt die Stimmung unvorteilhaft zwischen Ernst und Kasperei. Und jedes Mal, wenn Oli wieder ergriffen in der Natur steht, denkt man: „Mensch, wärste einfach mal vorher schon öfter in einen Wald gegangen!“ Erschwerend kommt hinzu, dass de Souzas angenehme Zeichnungen gerade in schnelleren Sequenzen unpräzise und verwirrend sind. Aber das Hauptproblem ist, dass de Souza häufig exakt falschrum arbeitet: Nur, weil man die traurige Oli zeigt, strömt die Empathie nicht automatisch, die Tränendrüse ist nun mal kein Zapfhahn.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 18. Dez. 2025

Die Outtakes (35): Mit 1 chaotischen Superheldin, 1 Korrektheits-Check und 1 Rilke-Fachfrau, die Rilke nicht erkennt

Zu strukturiert fürs Planlose?

Wie schön: ein Lebenszeichen von Elizabeth Pichs „Fungirl“: Die Spaßschleuder mit Saarbrückener Wurzeln kehrt mit zwei „Abenteuern“ zurück, einerseits in alter Frische, aber auch im erneuerten Gewand. Nach wie vor wird viel masturbiert, lustvoll gefaulenzt und geferkelt, andererseits sind die Episoden rund und abgeschlossen. Ich bin aber nicht sicher, ob die Struktur Fungirl guttut: Gerade das planlose Weitererzählen erhöhte ja den Reiz und die schöne Fassungslosigkeit darüber, wie ein Mensch und/oder gerade eine Frau mit spießigen Träumen (Erfolg, Familie, Respekt) zugleich derart ins Leben hineingammeln, -vögeln und -underperformen kann. Wenn aber Fungirl superheldinnenhaft gegen Sexmaschinen kämpft, hat plötzlich alles eine Form: Erst zeigt man Alltag, dann taucht das Problem auf, Fungirl möst das Problem mit der Löse. Aber ist denn nicht für jemanden wie Fungirl die normale Welt das eigentliche Abenteuer ? Vielleicht hab ich aber auch grad nur wieder einen Anfall von Besserwisserei. Zudem sind die Abenteuer aus dem englischsprachigen Backkatalog, das aktuelle Fungirl erlebt womöglich schon wieder ganz andere Sachen.

Rilkes Reisbreidiät

Okay, Rilke. Bin ich kein Fan von, aber muss ich auch nicht. Für Rilke-Comics gilt wie für jede andere Künstlerbiografie: Die Fans bedienen ist einfach, aber Laien den Künstler zu vermitteln ist der eigentliche Hauptgewinn. Und dabei darf man sich auf die Kunst verlassen oder auf das Leben, beides ist okay. Was also macht Melanie Garanin? Sie schickt die fiktive Journalistin eines Online-Magazins auf Rilke-Recherche nach Worpswede. Die Frau hadert mit ihrem Alter und ist auch sonst recht nörgelig plus in einer Beziehung mit einem blöden Volker. Unterwegs arbeitet sie für uns Rilke auf, exakt chronologisch, franziskabeckeresk illustriert, immer mit eingeflochtenen Rilke-Zitaten, das ist dann der erträgliche Teil. Dabei lernt sie einen charmanten Typen kennen, der – wie sie trotz ihrer Recherche erst auf Seite 93 merkt – genauso aussieht wie Rilke und auch Rilke ist. Fantasie? Wunsch? Realität? Egal, weil ab da unser Rilke sich in einem frauverfassten Mansplaining lang und breit selbst erläutert, was ihn beinahe so interessant macht wie eine Reisbreidiät. Die schlichte Erklärung dahinter: Garanin ist selber Fangirl. Das ist dann natürlich schön für sie.

Betreutes Ghostwriten

Nicht so überzeugend: Im Max-und-Moritz-preisgekrönten Band „Rude Girl“ (2022) startet Birgit Weyhe bei einem Seminar, in dem man ihr kulturelle Aneignung vorwirft. Weyhe ist gekränkt: Sie ist weiß, wuchs aber in Afrika auf. Muss man schwarz sein, um von dort berichten zu dürfen? Also reagiert sie mit einem Projekt: Sie schildert die Jugend der US-Professorin Priscilla Layne. Die hat jamaikanische Wurzeln, ist aber den Weißen zu schwarz, den Schwarzen zu hell. Eigentlich Sprengstoff, weil: Rassismus sogar von seiten sonstiger Opfer kommt. Aber Weyhe erzählt (aus Rücksicht? aus Vorsicht?) alles abschnittsweise, und nach jedem Abschnitt darf die Professorin die Schilderung beurteilen oder richtigstellen. Das ist behutsam gedacht, hat aber vor allem Nachteile. Nicht nur, weil Weyhe sich damit zur betreuten Ghostwriterin degradiert. Sondern auch, weil vor lauter Transparenz der Fokus vor allem darauf liegt, ob Weyhe alles richtig macht. So verschenkt „Rude Girl“ viel Antirassismus-Potential und verzettelt sich in Befindlichkeiten.