- 18. Dez. 2025

Die Outtakes (35): Mit 1 chaotischen Superheldin, 1 Korrektheits-Check und 1 Rilke-Fachfrau, die Rilke nicht erkennt

Zu strukturiert fürs Planlose?

Wie schön: ein Lebenszeichen von Elizabeth Pichs „Fungirl“: Die Spaßschleuder mit Saarbrückener Wurzeln kehrt mit zwei „Abenteuern“ zurück, einerseits in alter Frische, aber auch im erneuerten Gewand. Nach wie vor wird viel masturbiert, lustvoll gefaulenzt und geferkelt, andererseits sind die Episoden rund und abgeschlossen. Ich bin aber nicht sicher, ob die Struktur Fungirl guttut: Gerade das planlose Weitererzählen erhöhte ja den Reiz und die schöne Fassungslosigkeit darüber, wie ein Mensch und/oder gerade eine Frau mit spießigen Träumen (Erfolg, Familie, Respekt) zugleich derart ins Leben hineingammeln, -vögeln und -underperformen kann. Wenn aber Fungirl superheldinnenhaft gegen Sexmaschinen kämpft, hat plötzlich alles eine Form: Erst zeigt man Alltag, dann taucht das Problem auf, Fungirl möst das Problem mit der Löse. Aber ist denn nicht für jemanden wie Fungirl die normale Welt das eigentliche Abenteuer ? Vielleicht hab ich aber auch grad nur wieder einen Anfall von Besserwisserei. Zudem sind die Abenteuer aus dem englischsprachigen Backkatalog, das aktuelle Fungirl erlebt womöglich schon wieder ganz andere Sachen.

Rilkes Reisbreidiät

Okay, Rilke. Bin ich kein Fan von, aber muss ich auch nicht. Für Rilke-Comics gilt wie für jede andere Künstlerbiografie: Die Fans bedienen ist einfach, aber Laien den Künstler zu vermitteln ist der eigentliche Hauptgewinn. Und dabei darf man sich auf die Kunst verlassen oder auf das Leben, beides ist okay. Was also macht Melanie Garanin? Sie schickt die fiktive Journalistin eines Online-Magazins auf Rilke-Recherche nach Worpswede. Die Frau hadert mit ihrem Alter und ist auch sonst recht nörgelig plus in einer Beziehung mit einem blöden Volker. Unterwegs arbeitet sie für uns Rilke auf, exakt chronologisch, franziskabeckeresk illustriert, immer mit eingeflochtenen Rilke-Zitaten, das ist dann der erträgliche Teil. Dabei lernt sie einen charmanten Typen kennen, der – wie sie trotz ihrer Recherche erst auf Seite 93 merkt – genauso aussieht wie Rilke und auch Rilke ist. Fantasie? Wunsch? Realität? Egal, weil ab da unser Rilke sich in einem frauverfassten Mansplaining lang und breit selbst erläutert, was ihn beinahe so interessant macht wie eine Reisbreidiät. Die schlichte Erklärung dahinter: Garanin ist selber Fangirl. Das ist dann natürlich schön für sie.

Betreutes Ghostwriten

Nicht so überzeugend: Im Max-und-Moritz-preisgekrönten Band „Rude Girl“ (2022) startet Birgit Weyhe bei einem Seminar, in dem man ihr kulturelle Aneignung vorwirft. Weyhe ist gekränkt: Sie ist weiß, wuchs aber in Afrika auf. Muss man schwarz sein, um von dort berichten zu dürfen? Also reagiert sie mit einem Projekt: Sie schildert die Jugend der US-Professorin Priscilla Layne. Die hat jamaikanische Wurzeln, ist aber den Weißen zu schwarz, den Schwarzen zu hell. Eigentlich Sprengstoff, weil: Rassismus sogar von seiten sonstiger Opfer kommt. Aber Weyhe erzählt (aus Rücksicht? aus Vorsicht?) alles abschnittsweise, und nach jedem Abschnitt darf die Professorin die Schilderung beurteilen oder richtigstellen. Das ist behutsam gedacht, hat aber vor allem Nachteile. Nicht nur, weil Weyhe sich damit zur betreuten Ghostwriterin degradiert. Sondern auch, weil vor lauter Transparenz der Fokus vor allem darauf liegt, ob Weyhe alles richtig macht. So verschenkt „Rude Girl“ viel Antirassismus-Potential und verzettelt sich in Befindlichkeiten.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 6. Aug. 2025

Schnelles Superhelden-Update: Wie sich auch der verstörendste Maskierte um den heißen Brei drückt

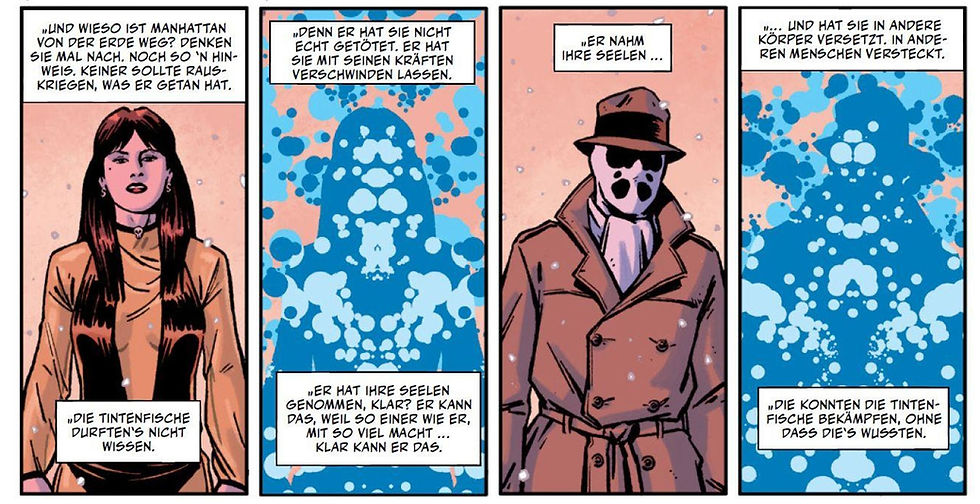

Kürzlich hatte ich über everybody's darling Superhelden genölt: Weil alle Trump ignorieren (oder nur verschämt thematisieren), obwohl Diktatoren und deren Vorstufen zur absoluten Superhelden-DNA gehören. Daraufhin wurde mir Tom Kings „Rorschach“ empfohlen. Und tatsächlich: Der Figur aus Alan Moores Antihelden-Universum wäre mehr zuzutrauen. Ich also: sofort „Rorschach“ besorgt. Und?

Watchmen - 35 Jahre danach

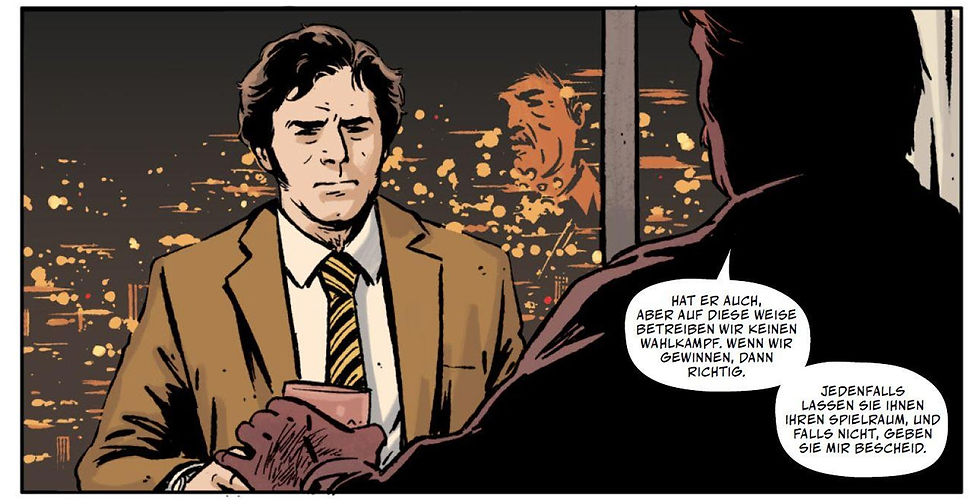

Wir befinden uns 35 Jahre nach der „Watchmen“-Handlung, eine junge Frau und ein Mann im Rorschach-Outfit werden erschossen, als sie versuchen, den US-Präsidentschafts-Kandidaten Turley zu töten. Turley ist steht kurz davor, den seit vier Amtszeiten herrschenden Präsidenten Redford abzulösen. Ein Cop soll die Hintergründe ausleuchten, weil Turley vermutet, Amtsinhaber Redford stecke dahinter. Nach einer altmodisch langatmigen Ermittlung scheint das auch so auszusehen, die toten Attentäter sind zudem selbst leicht verstrahlt: Rorschach glaubt, eine Wiedergeburt des echten Rorschach zu sein, und so weiter und so kompliziert. Zu guter Letzt sind alle korrupt und der Cop bringt Turley dann selber um. Was sagt uns das?

Vor allem, dass King null Ahnung hat, was man heute macht, wenn man seit vier Amtszeiten regiert: Man wirft die Konkurrenz unter fadenscheinigen Vorwänden in den Knast (siehe Russland, Belarus, Türkei, demnächst USA). Fall erledigt. Der Rest von Kings Handlung kommt an Verworfenheit nicht über Watergate hinaus, das ist Politkritik auf dem Level von 1972. Ein weiteres Mal wäscht sich ein Superheld den Pelz, ohne sich nass zu machen. Das ist, man muss es so deutlich sagen, arm.

Es geht nicht um Albert Huber aus Jodelland

Als Captain America sein erstes Abenteuer bestritt, bekämpfte er keinen Albert Huber aus Jodelland. Superhelden erfinden keine Look-Alikes und nennen Verbrecher bei ihrem richtigen Namen. Ich gebe zu, dass derlei einfacher ist, wenn der Verbrecher nicht Präsident des eigenen Landes ist. Aber wer da Angst kriegt, sollte weder Superhelden erfinden noch zeichnen noch betexten noch verkaufen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 21. Juni 2025

Die Welt ist in keinem guten Zustand. Weshalb sich eine Frage jetzt besonders laut stellt: Was machen eigentlich die Superhelden?

Prokrastination, kennen Sie das? Man sollte eigentlich was machen, sagen wir: die Steuererklärung – tut dann aber lieber was anderes, vielleicht den Abwasch. Oder Bügeln. Oder Candy Crush oder Sudoku. Machen Sie, ich, praktisch alle, und wissen Sie, wer noch?

Superman. Und Batman, Spider-Man, Wonderwoman. Alle. Ich weiß es, ich hab’s überprüft. Glauben Sie nicht? Prüfen Sie mit!

Superman rettet außerirdische Tiere

Vor mir liegen acht Titel, allesamt erschienen 2024, einer 2025, einer 2015. Mit Superman, Batman, Spider-Man, Captain America, ein ordentlich breit gefächerter Blick in die aktuelle Produktion, leicht verzögert durch Export und Übersetzung. Was tun unsere starken Freunde da also gerade?

Auf Anhieb nichts Besonderes: Im „Chaos in der fünften Dimension“ gehen erst Joker und Lex Luthor auf eine erschütternd altmodische Schatzsuche, dann sucht Batman ein Gegenmittel für Scarecrows Furchtgas. Aus irgendeiner Dimension kommen Supermans Alien-Zootiere in die Bathöhle, all das ist so abstrus zusammengebastelt und von leichten Comedy-Elementen durchsetzt wie die Abenteuer der frühen 70er Jahre.

Bat-Camping

Auch „Kampf an allen Fronten“ ist ordentliche Serienware. Batman ist mit seinem Sohn (ja, den gibt’s inzwischen) unterwegs. Vater und Sohn haben Probleme, aber sie fahren zusammen Campen und werden von irgendwelchen Leuten überfallen. Danach geht’s gegen Man-Bat, drunter köchelt immer die Vater-Sohn-Geschichte – Superheldenkram, aufgehübscht durch Human Interest, zeitgemäßer Mainstream, unauffällig.

Die gedopte Beamtin

Suicide Squad „Dream-Team“ zeigt die fragwürdige Regierungsagentin Amanda Waller, die Superschurken um Harley Quinn für genauso fragwürdige Aufträge engagiert: Hier etwa die Sicherung von Massenvernichtungswaffen einer Weltmacht namens Gamorra. Sagte ich engagiert? Sie erpresst sie. Supermans Sohn (ja, den gibt’s inzwischen auch), schaut zu. Warum? Weil Waller letztlich das große Ganze im Auge haben muss, sie symbolisiert die Zwänge des Regierungshandelns. Die Verantwortung ist so groß, dass sie Wachmach-Pillen fressen muss. Bedauernswert und böse zugleich, ambivalenter geht’s kaum. Ein interessantes Konzept (das den Superhelden-Begriff schon sehr weit dehnt). Fällt Ihnen schon was auf? Noch nicht? Mal sehen.

Was war nochmal der Kern des Superhelden?

Captain America ist inzwischen neu besetzt und schwarz: Das heißt, man kann wieder bei Null anfangen. In „Sam Wilson gegen Hydra“ will eine Terrororganisation (unter einem Superschurken) die Macht an sich reißen, zweifellos sehr übliches Superhelden-Material. Spider-Man will in „Der Geist des Bösen“ Doc Octopus aufhalten, der eine junge Schurkin als saubere Energiequelle einsperren will. Und in „Die Rückkehr der Sinister Six“ bekämpft er eine Künstliche Intelligenz. Ich gebe zu: All das klingt nach Business as usual, Business, nicht Prokrastination.

Auf den ersten Blick. Denn: Was war nochmal das Hauptgeschäft eines Superhelden?

Messlatte: Gerechtigkeit

Superschurken? Nein. Das mag überraschen, ist aber so. Superschurken braucht's, weil herkömmliche Schurken für Batman & Co. keine Gegner sind. Superschurken sind eine Beschäftigungstherapie für Held und Publikum.

Ist's das simple „Sich fürs Publikum kloppen“? Das tun Catcher und Wrestler auch. Sie werden dadurch nicht zu Superhelden.

Sind's die großen Aufgaben?

Herakles mistete den Augiasstall aus, Achilles tötete Hektor, Siegfried den Drachen – Superhelden sind alle nicht.

Denn: Superhelden kämpfen für das Gute. Bedingungslos, unbürokratisch: Sie wirken da, wo der Rechtsstaat nicht hinkommt. Und ihre Messlatte ist die Gerechtigkeit. Die verbiegen heute zwar eine Menge Leute in verschiedene Richtungen, aber Superhelden pfeifen auf rhetorische Tricks und juristische Spitzfindigkeiten: Sie sind für die Schwachen, für die Demokratie, für die Freiheit. Übrigens auch für die Erde und ihre Erhaltung. Oben haben Sie’s gelesen: Superman, ganz Klimakleber im Geiste, schützt nicht nur Tiere, sondern sogar Alien-Tiere. Superman ist ja selbst Migrant. Und wer war anno 1941 der erste Gegner von Captain America, in Heft 1? Adolf Hitler.

Erst Hitler – dann das Vergnügen

Bedeutet: Erst, wenn Hitler besiegt ist, die Schwachen halbwegs geschützt sind – dann sind Superschurken dran. Erst das Kind im brennenden Haus, dann der Pinguin. Es gibt hier kein Vertun: Wenn Familien getrennt, Menschen deportiert, Unschuldige nach Quote abgeschoben werden, kümmert sich Superman nicht zuerst um Krypto, den Superhund. Die Maßnahmen der Regierung Trump wären also im Moment Priorität Nummer Eins – wenn man Superheld sein will.

Klar kann man jetzt quengeln: Muss denn alles dauernd so realistisch sein? Das ist es doch sonst auch nicht immer. Und das stimmt, manchmal wird die Realität tatsächlich ganz offen weggelassen.

Zombielose Welt

Wissen Sie, was es im Superheldencomic (und Film) praktisch nicht gibt? Smartphonezombies. Leute, die ins iPhone glotzen. Die Helden tun's nicht, die Nebenfiguren nicht, die Passanten nicht. Weil’s optisch öd ist, lässt man's weg. Wie den Corona-Mundschutz. Ohne sieht besser aus. Das klappt aber nur, weil weder Mundschutz noch Smartphone zum Markenkern des Superhelden gehören. Mit realen Gefahren sieht das (zum Leidwesen der Comic-Produzenten) ganz anders aus.

Robin Hood kehrt vor der eigenen Tür

Ja, Superhelden sind fiktiv. Aber: Sie beziehen sich auf die reale Welt. Jede Superhelden-Story strickt am Faden: Was wäre, wenn es wirklich Superhelden gäbe? Und das macht die Regierung Trump zum Elefanten im Raum. Weil jeder weiß: Ein Robin Hood kümmert sich nicht erst um den Kaiser von China, sondern um den Sheriff von Nottingham. Diese Abhängigkeit der Fiktion von der Realität haben die Superhelden-Verlage bereits in Trumps ersten vier Jahren mühsam ignoriert. Jetzt, wo alles darauf hindeutet, dass die zweite Amtszeit eine unbegrenzte wird, tun sie genausowenig. Oder sagen wir fairerweise: fast nichts.

In „Gotham War“ flüchtet sich die Storyline in die Metaebene: Wie organisiert man Kriminalität, damit sie am wenigsten Schaden anrichtet? Genau: Wer nix tun mag, debattiert erst mal das Grundsätzliche. Und in „Die Bizarro Welt“ bekämpft Supermans flugfähige Familie (nur Lois geht noch zu Fuß) eine Terrortruppe, die Superkräfte an Einheimische verteilen und kryptonische Aliens vertreiben will. Mit derlei Allegorien woll(t)en die Verlage sich über die Zeit retten – jetzt trifft Trumps Rückkehr sie um so härter. Denn jeder kann sehen: Derzeit bedrohen keine erfundenen Schurken eine unzerstörbare Superfamilie, sondern der echte Präsident die Schwächsten und Wehrlosesten der Gesellschaft. Und Captain America oder Superman müssen sich fragen lassen, ob sie ihre Werte auch dann noch verteidigen, wenn der Faschist nicht in Deutschland sitzt, sondern im Weißen Haus.

„Das Böse, dem wir uns NICHT stellen“

Wenn die realen Verbrechen größer sind als die ausgedachten, wirkt der Superheld wie ein Flüchtling vor der Realität. Ausgerechnet im Captain America-Comic bringt es ein Satz auf den Punkt. Der sterbende Vater des neuen Captain sagt ihn zu seinem Sohn: „Es kommt nicht nur darauf an, was wir tun – es ist das Böse, dem wir uns NICHT stellen, das uns ausmacht.“