- 16. Aug. 2025

Französische Ernte (III): Viele Comics gibt's nicht auf deutsch. Aber wer fremde Sprachen kann, findet „L'Odyssée d'Hakim“ auf spanisch, türkisch, englisch

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht parfait genug peut? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 3: Er spaziert in einen Comicshop. Das muss nicht in Paris sein, dazu genügt La Rochelle (80.000 Einwohner). Dort notiert er alles, was interessant aussieht, und sucht später im Netz, was es davon in einer Sprache gibt, die er kann. Für manche kann das Spanisch sein oder Italienisch, bei mir ist’s Englisch. Was mich zu „Hakim’s Odyssey“ bringt.

Geräuberte Optik

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Produkt, gerade auch marketingtechnisch. Fabien Toulmé bedient sich geradezu hemmungslos bei den gut verkäuflichen Kollegen Guy Delisle und Riad Sattouf. Und das nicht nur optisch: mit der Reportage ist er inhaltlich ganz bei Delisle, mit dem Thema „Syrien“ ganz bei Sattouf. Deshalb fiel er mir auch auf: Weil alles gellend „Abklatsch“ signalisierte. Der Band ist aber trotzdem eigenständig – und gut. Weil er eine Lücke füllt.

Nüchtern und fast humorfrei schildert Toulmé das Schicksal des Flüchtlings Hakim Kabdi. Der 2015 bei Aleppo seine eigene Gärtnerei hat. Bereits jetzt, noch vor Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, begreift man eine Menge. Über das Leben in Staaten, die eine Partei beherrscht. Man muss bestechen, Traumjobs aufgeben, weil man nicht zur Staatsclique gehört. Man wird geschuriegelt, und wer einen Posten hat, ist Gott und kann einen jederzeit zur Kasse bitten. Und all das, wohlgemerkt, ist noch die beste Version. Wenn's im Land leidlich läuft.

Leben im Einparteien-Staat

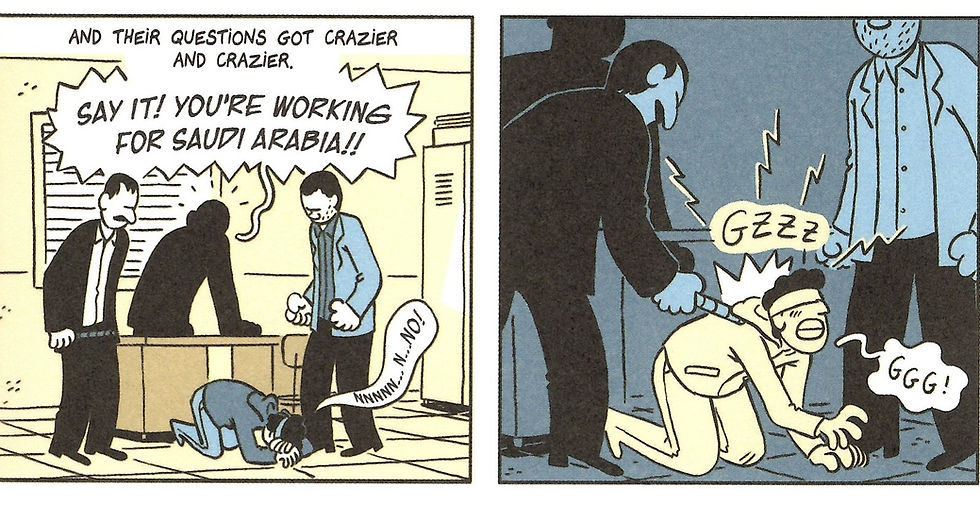

Sie führte aber dazu, dass eine Menge Syrer fanden, es müsste besser werden. Als sie dies friedlich formulierten, begann für die Assad-Diktatur Phase 2: Wenn der Laden nicht mehr läuft. Dann folgen Todesschüsse, Verhaftungen, Folter. Das trifft, wie in Phase 1 erprobt, alle. Wer protestiert, angeschossenen Demonstranten hilft, aber auch wer Geld hat oder Verwandte mit Geld. Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, Sie haben’s gerade erst hier von der Franco-Diktatur gelesen.

Es. Ist.

Immer. So.

In der DDR von gestern, der Türkei von heute, den USA von morgen, im Sachsen-Anhalt von übermorgen.

Es hilft Hakim nicht, dass er nie ein Protestplakat getragen hat. Er wird erst grundlos verhaftet, dann grundlos gefoltert, dann grundlos entlassen, ab da ist er dauerverdächtig. Als sein Bruder spurlos „verschwindet“, die Armee ihm die Gärtnerei wegnimmt, sein Haus wegbombt, muss er fliehen, um für die inzwischen verarmte Familie Geld zu verdienen. Er versucht es erst in der Nähe, in Beirut, Jordanien, dann in der Türkei. Und er arbeitet wie der Teufel.

Die ungeregelte Region

Er putzt, backt Brot, schleppt Zementsäcke, alles für Hungerlöhne, alles schwarz, weil in diesen Ländern niemand Syrer offiziell einstellt. Immer mehr Schwarzarbeit führt zu sinkenden Löhnen, wütenden Einheimischen, Restriktionen. Spätestens hier ist klar, wohin Hakims Weg führt, führen muss: In einen Staat mit geregeltem Arbeitsmarkt, Gesetzen und funktionierender Wirtschaft, kurz – in eine westliche Demokratie. In diesem Fall Frankreich, wo er dann Fabien Toulmé treffen wird. Am Ende von Band 1 zieht Hakim nach dem Scheitern in Antalya nach Istanbul.

Wie nebenbei erfährt man auch, wie Hakim lernt. Er wird ständig betrogen, benutzt, belauscht und – vorsichtig, misstrauisch. Er ist dennoch extrem flexibel, wach, leidens- und anpassungsfähig, geduldig, eigentlich ein idealer Angestellter.

Warum der Dreiteiler in Deutschland bisher noch nicht erschien? Schwer zu sagen, auch Spanien und die eher unvorteilhaft geschilderte Türkei haben zugegriffen. Und die Engländer? Die kennen immerhin den Spruch „When life gives you lemons, make lemonade.“ Es ist nicht auszuschließen, dass den auch Staaten beherzigen sollten, wenn ihnen das Leben Flüchtlinge beschert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 24. Mai 2025

Hello, America! Fliehende Wissenschaftler gab's schon mal: „Rhapsodie in Blau“ schildert in traumhaften Bildern die Zeit, als die USA noch Zukunft hatten

Boah, so satt war ich schon lange nicht mehr nach einem Comic. Weil, es heißt ja manchmal, dies oder das wäre „Food for thought“. Gedankenfutter, sozusagen. Dieser Comic ist aber auch noch Augenfutter. Und all das funktioniert obendrein doppelt und dreifach gut, weil ich ihn erst ewig nicht gelesen habe. Sondern erst jetzt, nach vier Jahren im Regal. Der Comic heißt „Rhapsodie in Blau“ und stammt von Andrea Serio.

Sommer ohne Jackett

Warum steht ein Comic lang im Regal und wird nicht aussortiert? Weil das Cover zu gut aussieht. Ein Mann im Hemd geht an einer schattigen Mauer entlang. Das Jackett hat er über dem Arm, es ist Sommer. Hinter der Mauer ragt ein lehmfarbenes Fabrikgebäude auf, das sehr flach geziegelte Dach legt nahe: Wir sind in Italien, wo auch schmuckloses verträglich ist.

All das wird dominiert von: Blau. Der Himmel, der Schatten, der auch von einem riesigen Baum kommt, all das mit Buntstift oder auch Kreidestrichen, heiß und kühl und so attraktiv, dass die Frau, die mit mir in der Wohnung wohnt, sofort sagt: „Das ist aber schön.“ Und genauso macht Serio weiter.

Prädikat: augenfreundlich

Mit einem Schiff auf dem Meer. Es sind offenbar US-Soldaten, auf dem Weg nach Europa im Jahr 1944. Viel Blau in großzügigen, augenfreundlichen Panels, selten mehr als fünf pro Seite, mit Stiften und Kreiden schön satt angelegt. Und dann eine Rückblende, denn der Soldat Goldstein war nicht immer Soldat.

Er ist Italiener. 1938 badet Goldstein mit seinen Freunden im kroatischen Medea, 20 Kilometer Luftlinie vom italienischen Triest. Strand, Spaß, Pinienhaine, junge Studenten, die das Leben vor sich haben. Bis Mussolini spricht, und den Studenten die Zukunft nimmt. Denn sie sind Juden.

Neue Heimat in New York

Goldstein und seinen Freunden gelingt es, auszuwandern. Nach Amerika. Serio erzählt auch das in großen Bildern mit viel Meer, viel Dampfer, Abschiedsschmerz und tiefblauem Fernweh. Denn Goldstein findet in New York ein neues aufregendes Zuhause, das Serio ebenso großzügig in Bildern schildert wie zuvor Meer und Strand und Italien.

Aber die Nazis sind dadurch nicht weg. Sie versenken Schiffe vor Manhattan. Goldstein beendet sein Studium, aber er findet, er müsste mehr tun. Also meldet er sich zur Armee, um Europa und Italien zu befreien. Das Schöne dabei: Serio debattiert das nicht aus, er zeigt die Zerrissenheit des Auswanderers in superknappen Dialogen und extrem attraktiven Panels. Das ist dennoch keine Schönfärberei, sondern vor allem eines: ungemein anregend.

Statt Löwenmut: bunkerndes Eichhörnchen

Denn die Gedanken drängen sich von selbst auf: Junge Wissenschaftler, denen man die Zukunft nimmt, fliehen? In die USA? Geht das nicht heute gerade andersherum? Wenn auch (noch) nicht mit einer rassistischen Komponente, sondern aus schierer Blödheit? Und waren diese USA nicht mal ein löwenmutiges Land, das Demokratie exportierte, Menschen eine Chance gab und dadurch reich wurde? Anstelle sich wie ein verschrecktes Eichhörnchen damit zu begnügen, die eigenen Nüsslein zu bunkern?

Serio stellt all diese Fragen, gibt aber keine Antworten. Wie auch: Der Comic entstand 2019. Damals stand eher Europas Rechtsruck Pate, Trump 1.0 wirkte noch wie ein vorübergehende Verirrung. Heute kommt man ins Grübeln, aber ein Teil der Grübelei wurzelt auch im überwältigenden Gegensatz von trostarmer Gegenwart – und diesen melancholischönen Buntstiftwelten.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 26. Dez. 2024

Die Outtakes (23): Ein Cowboy beschafft Bier, eine Hamburger Jüdin ermittelt und die tödliche Parker-Truppe kriegt ein Comeback

Mildes Schmunzeln

Das (erstaunlich kaffeelose) Comic-Café weht mir den neuen „Lucky Luke“ ins Haus: Aber Band 102, „Letzte Runde für die Daltons“, bestätigt den Eindruck, dass derzeit vom Comic-Cowboy nicht zu viel zu erwarten ist. Aufgegriffen wird der Aspekt deutscher Einwanderer in den USA (Trump-Witz inklusive): Einer Stadt fehlt das Bier, eine andere soll es liefern, dort wird aber gestreikt. Das Ganze hangelt sich an Deutschlandklischees (Bier, Sauerkraut, Ampeln) entlang, wobei Texter Jul und Zeichner Achdé unerwartet Nazis weglassen, dafür das Wort „Indianer“ behalten (jedenfalls im Deutschen). Luke ist nicht sehr engagiert, aber immer schön im Bild und irgendwann wieder weg, dann ist die Geschichte aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, kann sich eine Pelzkappe daraus basteln. Aber zugegeben: Die lose Nummernrevue wirkt weniger verkrampft als die Konkurrenz von „Asterix“, und statt zu gähnen kann man manchmal auch mild schmunzeln.

Zwischen Krimi und Erklärbär

An den Zutaten liegt es nicht: Jens Cornils setzt in „Zeter und Mordio“ die Erinnerungen der Glückel von Hameln als Comic um. Glückel geht im Hamburg des 17. Jahrhunderts dem Verschwinden eines Mitbürgers nach, und weil sowohl der Verschwundene als auch Glückel Juden sind, ist mit Geschichte, Kriminalfall und christlich-jüdischem Zusammenleben eigentlich jede Menge Substanz im Stoff. Aber Cornils trifft einige unglückliche Entscheidungen: Der Stil ist schon mal dermaßen brav gewählt (Cornils kann auch anders!), dass man die Hoffnung auf Klassenbestellungen durch nicht verschreckte Deutsch- und Geschichtslehrkräfte förmlich wittern kann. Ähnlich brav ist die Erzählweise, alles ist derart deutlich wie es der ARD-Vorabendkrimi vormacht. Und ja, Glückel ist Jüdin – aber gerade Juden erzählen sich doch nicht ständig gegenseitig, was es bedeutet, Jude zu sein. „Zeter und Mordio“ orientiert sich streng an deutschen Erzählkonventionen, wechselt daher immer zwischen Krimi und Erklärbär, macht nichts richtig falsch, aber genau deshalb leider auch nichts richtig richtig. Weshalb „Zeter und Mordio“ bei den Outtakes ideal aufgehoben ist.

Moores Mördergörls

Es ist verständlich, dass Terry Moore Tambi, Francine und Katchoo, seine Charaktere aus „Strangers in Paradise“, nicht ruhen lassen mag. „Parker Girls“ ist eine Art Fortsetzung rund um die gleichnamige Mädel-Agententruppe, die in der tränenrührenden Serie für Blutspritzer und Verschwörungen zuständig ist. Gut aussehend, sensibel, bei Bedarf mörderisch brutal – das Material, aus dem Luc Besson „Nikita“ strickte. Aber obwohl Moore mit Freude ans Werk geht, springt der Funke nicht recht über. Den Rachethriller gegen den übermächtigen Tech-Tycoon mit Emotion zu vertiefen fällt Moore erkennbar schwerer als die „Strangers“-Romanze mit sporadischer Brachialität zu würzen. Zumal Leser, die den „Strangers“-Kosmos nicht kennen, wohl nur den halben Spaß haben. Wie Moore die Szenen anlegt und Dialoge führt, wie er Frauen trauen, schauen und hauen lässt, ist allerdings noch immer ausgezeichnet.