- 23. Nov. 2025

Wie arbeitet man als Künstler in einer Diktatur? Vier Comics berichten aus dem Iran und Nordkorea. Und ihre Bilanz ist so gruselig, dass man lachen müsste

Rambo, gar nicht mal so gut getroffen. Stimmt. Schon das erste Bild hier ist gar nicht so besonders, aber das ist diesmal egal: Weil die Geschichte einfach gut ist. Das gibt’s und wenn man die hat, kann man auch mal mit der Kunst eher bedarfsorientiert arbeiten. Wie in „Der Diktator und der Plastikdrache“: Der Band ist zeichnerisch eher anspruchslos, die Geschichte dafür völlig irre. Und real dazu.

Filmförderung auf nordkoreanisch

Ende der 70er Jahre dämmert dem Nordkoreas Diktatorensohn und Filmfan Kim Jong-Il, dass nordkoreanische Filme grauenhaft verkitschter Propagandamist sind und mit James Bond-Blockbustern nicht ansatzweise konkurrieren können. Kurz darauf wird der südkoreanische Regisseur Shin Sang-ok nach Nordkorea entführt.

Warum, sagt ihm keiner, stattdessen wird er von Handlangern des Regimes umerzogen und in Einzelhaft gesteckt. Nach Jahren mit Propaganda, Fluchtversuchen und Folter bis hin zur Scheinhinrichtung wird Sang-ok dem Nachwuchsdiktator vorgestellt, der ihn erst bejubelt und dann mit Sang-oks gleichfalls entführter Ex-Frau und Starschauspielerin Choi Eun-hee in eine Villa steckt. Dort sollen beide von nun an im Staatsauftrag mit nahezu unbegrenzten Vollmachten Filme machen.

Ein Kunstgriff genügt

Ein halbes Dutzend ordentlicher Streifen entsteht, bis dem Paar 1986 unter abenteuerlichen Umständen in Wien die Flucht gelingt. Die Geschichte ist so absurd, dass es einfach genügt, sie nicht kaputtzumachen, und genau das macht Fabien Tillon: Er strafft die Story etwas und nutzt einen Kunstgriff, nämlich mit Sang-oks Entführung zu beginnen und ihn möglichst lang im Ungewissen zu lassen. Ansonsten vertraut er der Handlung.

Die Panels von Zeichnerin Fréwé (Frederique Rich) liegen zwischen Hausgebrauch und trashy, aber in den besten Momenten (wie auf dem Cover!) ergänzt sich das sogar perfekt. Vor allem, weil beide auch hier starken Szenen vertrauen: Wie etwa Sang-ok nach Jahren im Knast praktisch direkt aus der Zelle auf Kim Jong-Ils Prachtparty (zu Ehren des entführten Regisseurs!) abgeliefert wird. Da reicht es, wenn man sich einfach nicht verkünstelt. Dann klebt man noch einen ordentlichen Making-of-Teil dran, nicht zu lang, nicht zu kurz, mit Hinweisen auf das Fernost-Kino und die nordkoreanische Entführungspraxis, fertig ist eine gruselkomische Horrorkomödie, in der man obendrein auch noch brandaktuell mitkriegt, wie Autokraten sich ihre eigene Welt zurechtbasteln, mit der sie der blöden Realität entgegentreten wollen.

Fortsetzung folgt, in Ihrer Tageszeitung.

Zuerst gekommen, zuviel Kunst genommen

Beim Googeln ist mir dann aufgefallen, dass die Story vor kurzem bereits als Comic verarbeitet wurde: von Sheree Domingo und Patrick Spät, unter dem Titel „Mme. Choi & die Monster“, gesponsert und gestützt von der oft sehr geschmackssicheren Berthold-Leibinger-Stiftung. Aber soviel die Freude die Autoren hier spürbar am Stoff hatten, ist ihnen doch ein wenig der Gaul durchgegangen: Sie haben einen von Sang-oks nordkoreanischen Auftragsfilmen derart gründlich eingebaut, dass ich ohne den „Plastikdrachen“ zuvor vermutlich nur die Hälfte kapiert hätte. Wer hier zugreifen mag, sollte vielleicht vorher wenigstens die entsprechenden Wikipedia-Einträge lesen.

Patrick Spät (Text), Sheree Domingo (Zeichnungen), Mme. Choi & die Monster, Edition Moderne, 24 Euro

Gesprengter Obstsalat

Nordkorea zum dritten: Keum Suk Gendry-Kims „Mein Freund Kim Jong-un“ verspricht eine möglicherweise satirische Auseinandersetzung mit Diktator und Staat und liefert eine Art Obstsalat quer durch den Gemüsegarten. Mal streift sie den eigenen Alltag in Südkorea, mal interviewt sie ehemalige südkoreanische Präsidenten, mal einen Freund des Diktators, dann kommt ihre eigene Jugend dazwischen samt der Klage über eine japanische Freundin, die ihren Namen falsch ausspricht, ein Kind, das im Koreakrieg von kolumbianischen Soldaten nach Südamerika mitgenommen wurde – Roger over hä? Weil das noch nicht genug Zutaten sind, zitiert die Harvey-Award-Trägerin auch noch Chaplin, interviewt eine geflohene Nordkoreanerin, die findet, dass man als Frau ruhig den Körper einsetzen sollte und, ja, auch das kommt vor, einiges, was man über die Diktatorenfamilie samt dem aktuellen Herrscher weiß und daher überall lesen könnte. Optisch ist das alles anspruchsvoll und aus einem Guss, stilistisch wechselt es ohrfeigenschnell zwischen Kummer und Comedy, inhaltlich ist es, als hätte man Kraut und Rüben in einen Kessel Buntwäsche geschmissen und anschließend gesprengt. Wer soll daraus schlauer werden?

Kakerlakack

Kürzlich habe ich mich ja sehr über Mana Neyestanis grandiose „Papiervögel“ gefreut, und wie immer stellt sich die Frage: Hat der nicht vielleicht schon vorher gute Sachen gemacht? Antwort: Ja, aber andere. Er hat sich sozusagen geschickt an die „Papiervögel“ herangetastet.

Aufruhr im Gottesstaat

Neyestani ist 52, Iraner, startete dort als Cartoonist und wäre das im Prinzip auch gerne geblieben. Warum es anders kam, schildert sein Debüt „Ein iranischer Albtraum“. Neyestani zeichnet eines Tages für die Kinderseite eine Kakerlake, die ein Wort sagt, das aus einem regionalen Dialekt in die Alltagssprache gewandert ist. Der Cartoon sorgt für Aufruhr im Gottesstaat: die Leser jener Region fühlen sich als Kakerlaken beschimpft. Ob der Konflikt real oder politisch provoziert ist, lässt sich nicht herausfinden – aber Neyestani wird verhaftet.

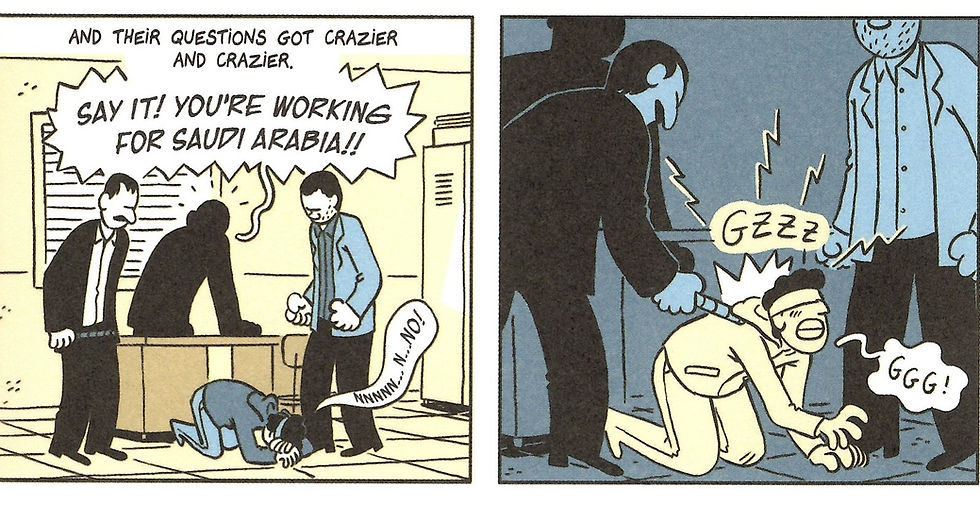

Seine Haft entpuppt sich etwas weniger als Folterdrama sondern als kafkaeske Bedrohung: Neyestani ist mal als Aufrührer beschuldigt, mal zu seinem eigenen Schutz inhaftiert, er soll sich entschuldigen, er soll seine Kollegen bespitzeln, und stets begegnet er Gefangenen, die ähnlich wenig wissen.

Flucht nach Frankreich

Gefangene vergewaltigen andere Gefangene gegen Drogen, die Beamten sind undurchsichtig, unberechenbar, und über die Gänge und zum Verhör wird man nur mit verbundenen Augen geführt, weil… tja, es bleibt ein Rätsel. Genauso rätselhaft kommt eines Tages die Entlassung, allerdings sofort begleitet mit der Drohung des Wiedereinsperrens. Neyestani flieht mit seiner Frau nach Frankreich – gut für die beiden und die Comicszene.

Im „Iranischen Albtraum“ macht er das Beste aus seiner Comic-Unerfahrenheit. Den Plot liefert die Realität, sein schwarz-weißer schraffurbetonter Stil ist der des politischen Zeitungscartoons, beides kombiniert sich sehr gut zur skurril-düsteren Gegenwartsskizze, die sich, so bitter das klingt, auch ausgezeichnet konsumieren lässt. Und nebenher erklärt, wie sich autoritäre Regime komplexerer Kompetenzen und deren wirtschaftlicher Nutzung berauben

Maya Neyestani, Marin Aeschbach (Üs.), Wolfgang Bortlik (Üs.), Ein iranischer Albtraum, Edition Moderne, gebraucht erhältlich, beispielsweise hier.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 27. Aug. 2025

Wie eine Doku über die Deutschen mit und unter den Nazis Illustration und Animation sinnvoll einsetzt

Von Mimi von Minz angeregt, hab ich kurz in die ARD Mediathek geguckt, in die Serie „Hitlers Volk“, die hier deshalb reinpasst, weil sie teilanimiert ist, also mit einer Comic/Trickfilm-Optik arbeitet. Ist das nun gut, schlecht, sinnvoll?

Antwort: gut und sinnvoll.

Weil man ja aus vielen Dokus inzwischen die Spielszenen kennt, in denen eine überforderte Regie überforderte Schauspieler überfordert. Ergebnis: Napoleon/Cäsar/Goethe schaut nachdenklich ausm Fenster. „Hitlers Volk“ entgeht dem Dilemma durch schlichte Animation, die den Zuschauer das Schauspielen ergänzen lässt, und zwar genau so, wie er/sie es für richtig hält.

Doppelt erfreulich ist, dass die Serie auch eine gute Erzählperspektive einnimmt: Sie illustriert acht deutsche Tagebücher rund um die NS-Zeit, Aufzeichnungen einer konservativen Frau, eines HJ-Fans, eines deutschen Juden usw. Hier trifft also guter Ansatz auf gute Umsetzung – und das Ergebnis ist so hochwertig, dass einem vom Zuschauen richtig gut schlecht wird.

Oder wie immer man das nennen will. Anschauen!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Aug. 2025

Französische Ernte (III): Viele Comics gibt's nicht auf deutsch. Aber wer fremde Sprachen kann, findet „L'Odyssée d'Hakim“ auf spanisch, türkisch, englisch

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht parfait genug peut? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 3: Er spaziert in einen Comicshop. Das muss nicht in Paris sein, dazu genügt La Rochelle (80.000 Einwohner). Dort notiert er alles, was interessant aussieht, und sucht später im Netz, was es davon in einer Sprache gibt, die er kann. Für manche kann das Spanisch sein oder Italienisch, bei mir ist’s Englisch. Was mich zu „Hakim’s Odyssey“ bringt.

Geräuberte Optik

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Produkt, gerade auch marketingtechnisch. Fabien Toulmé bedient sich geradezu hemmungslos bei den gut verkäuflichen Kollegen Guy Delisle und Riad Sattouf. Und das nicht nur optisch: mit der Reportage ist er inhaltlich ganz bei Delisle, mit dem Thema „Syrien“ ganz bei Sattouf. Deshalb fiel er mir auch auf: Weil alles gellend „Abklatsch“ signalisierte. Der Band ist aber trotzdem eigenständig – und gut. Weil er eine Lücke füllt.

Nüchtern und fast humorfrei schildert Toulmé das Schicksal des Flüchtlings Hakim Kabdi. Der 2015 bei Aleppo seine eigene Gärtnerei hat. Bereits jetzt, noch vor Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, begreift man eine Menge. Über das Leben in Staaten, die eine Partei beherrscht. Man muss bestechen, Traumjobs aufgeben, weil man nicht zur Staatsclique gehört. Man wird geschuriegelt, und wer einen Posten hat, ist Gott und kann einen jederzeit zur Kasse bitten. Und all das, wohlgemerkt, ist noch die beste Version. Wenn's im Land leidlich läuft.

Leben im Einparteien-Staat

Sie führte aber dazu, dass eine Menge Syrer fanden, es müsste besser werden. Als sie dies friedlich formulierten, begann für die Assad-Diktatur Phase 2: Wenn der Laden nicht mehr läuft. Dann folgen Todesschüsse, Verhaftungen, Folter. Das trifft, wie in Phase 1 erprobt, alle. Wer protestiert, angeschossenen Demonstranten hilft, aber auch wer Geld hat oder Verwandte mit Geld. Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, Sie haben’s gerade erst hier von der Franco-Diktatur gelesen.

Es. Ist.

Immer. So.

In der DDR von gestern, der Türkei von heute, den USA von morgen, im Sachsen-Anhalt von übermorgen.

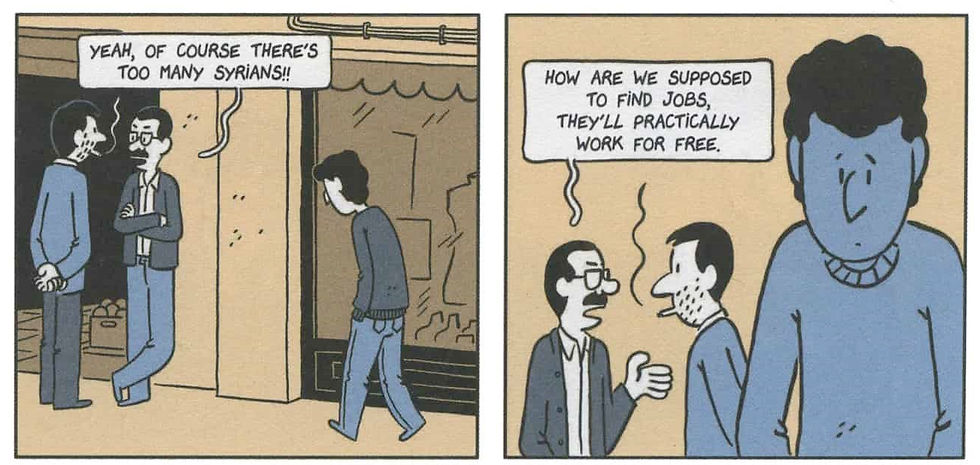

Es hilft Hakim nicht, dass er nie ein Protestplakat getragen hat. Er wird erst grundlos verhaftet, dann grundlos gefoltert, dann grundlos entlassen, ab da ist er dauerverdächtig. Als sein Bruder spurlos „verschwindet“, die Armee ihm die Gärtnerei wegnimmt, sein Haus wegbombt, muss er fliehen, um für die inzwischen verarmte Familie Geld zu verdienen. Er versucht es erst in der Nähe, in Beirut, Jordanien, dann in der Türkei. Und er arbeitet wie der Teufel.

Die ungeregelte Region

Er putzt, backt Brot, schleppt Zementsäcke, alles für Hungerlöhne, alles schwarz, weil in diesen Ländern niemand Syrer offiziell einstellt. Immer mehr Schwarzarbeit führt zu sinkenden Löhnen, wütenden Einheimischen, Restriktionen. Spätestens hier ist klar, wohin Hakims Weg führt, führen muss: In einen Staat mit geregeltem Arbeitsmarkt, Gesetzen und funktionierender Wirtschaft, kurz – in eine westliche Demokratie. In diesem Fall Frankreich, wo er dann Fabien Toulmé treffen wird. Am Ende von Band 1 zieht Hakim nach dem Scheitern in Antalya nach Istanbul.

Wie nebenbei erfährt man auch, wie Hakim lernt. Er wird ständig betrogen, benutzt, belauscht und – vorsichtig, misstrauisch. Er ist dennoch extrem flexibel, wach, leidens- und anpassungsfähig, geduldig, eigentlich ein idealer Angestellter.

Warum der Dreiteiler in Deutschland bisher noch nicht erschien? Schwer zu sagen, auch Spanien und die eher unvorteilhaft geschilderte Türkei haben zugegriffen. Und die Engländer? Die kennen immerhin den Spruch „When life gives you lemons, make lemonade.“ Es ist nicht auszuschließen, dass den auch Staaten beherzigen sollten, wenn ihnen das Leben Flüchtlinge beschert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: