- 20. Aug. 2025

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

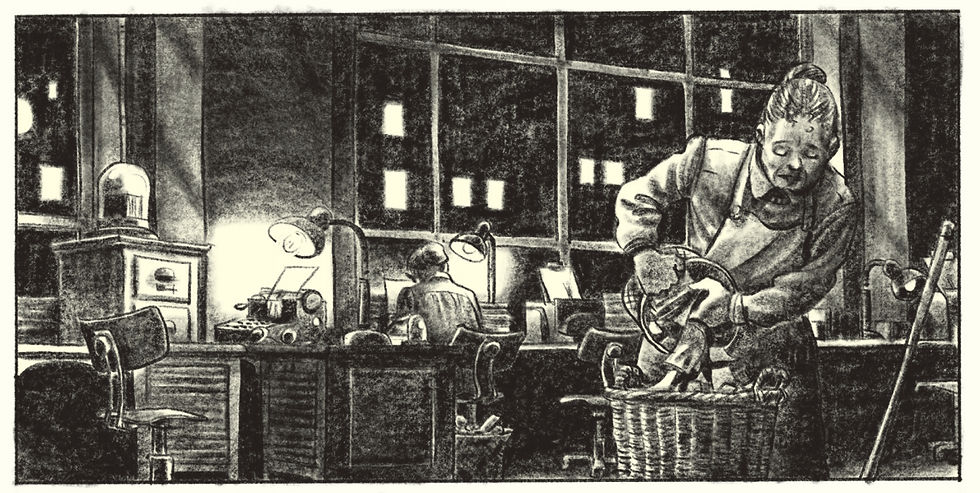

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 24. Mai 2025

Hello, America! Fliehende Wissenschaftler gab's schon mal: „Rhapsodie in Blau“ schildert in traumhaften Bildern die Zeit, als die USA noch Zukunft hatten

Boah, so satt war ich schon lange nicht mehr nach einem Comic. Weil, es heißt ja manchmal, dies oder das wäre „Food for thought“. Gedankenfutter, sozusagen. Dieser Comic ist aber auch noch Augenfutter. Und all das funktioniert obendrein doppelt und dreifach gut, weil ich ihn erst ewig nicht gelesen habe. Sondern erst jetzt, nach vier Jahren im Regal. Der Comic heißt „Rhapsodie in Blau“ und stammt von Andrea Serio.

Sommer ohne Jackett

Warum steht ein Comic lang im Regal und wird nicht aussortiert? Weil das Cover zu gut aussieht. Ein Mann im Hemd geht an einer schattigen Mauer entlang. Das Jackett hat er über dem Arm, es ist Sommer. Hinter der Mauer ragt ein lehmfarbenes Fabrikgebäude auf, das sehr flach geziegelte Dach legt nahe: Wir sind in Italien, wo auch schmuckloses verträglich ist.

All das wird dominiert von: Blau. Der Himmel, der Schatten, der auch von einem riesigen Baum kommt, all das mit Buntstift oder auch Kreidestrichen, heiß und kühl und so attraktiv, dass die Frau, die mit mir in der Wohnung wohnt, sofort sagt: „Das ist aber schön.“ Und genauso macht Serio weiter.

Prädikat: augenfreundlich

Mit einem Schiff auf dem Meer. Es sind offenbar US-Soldaten, auf dem Weg nach Europa im Jahr 1944. Viel Blau in großzügigen, augenfreundlichen Panels, selten mehr als fünf pro Seite, mit Stiften und Kreiden schön satt angelegt. Und dann eine Rückblende, denn der Soldat Goldstein war nicht immer Soldat.

Er ist Italiener. 1938 badet Goldstein mit seinen Freunden im kroatischen Medea, 20 Kilometer Luftlinie vom italienischen Triest. Strand, Spaß, Pinienhaine, junge Studenten, die das Leben vor sich haben. Bis Mussolini spricht, und den Studenten die Zukunft nimmt. Denn sie sind Juden.

Neue Heimat in New York

Goldstein und seinen Freunden gelingt es, auszuwandern. Nach Amerika. Serio erzählt auch das in großen Bildern mit viel Meer, viel Dampfer, Abschiedsschmerz und tiefblauem Fernweh. Denn Goldstein findet in New York ein neues aufregendes Zuhause, das Serio ebenso großzügig in Bildern schildert wie zuvor Meer und Strand und Italien.

Aber die Nazis sind dadurch nicht weg. Sie versenken Schiffe vor Manhattan. Goldstein beendet sein Studium, aber er findet, er müsste mehr tun. Also meldet er sich zur Armee, um Europa und Italien zu befreien. Das Schöne dabei: Serio debattiert das nicht aus, er zeigt die Zerrissenheit des Auswanderers in superknappen Dialogen und extrem attraktiven Panels. Das ist dennoch keine Schönfärberei, sondern vor allem eines: ungemein anregend.

Statt Löwenmut: bunkerndes Eichhörnchen

Denn die Gedanken drängen sich von selbst auf: Junge Wissenschaftler, denen man die Zukunft nimmt, fliehen? In die USA? Geht das nicht heute gerade andersherum? Wenn auch (noch) nicht mit einer rassistischen Komponente, sondern aus schierer Blödheit? Und waren diese USA nicht mal ein löwenmutiges Land, das Demokratie exportierte, Menschen eine Chance gab und dadurch reich wurde? Anstelle sich wie ein verschrecktes Eichhörnchen damit zu begnügen, die eigenen Nüsslein zu bunkern?

Serio stellt all diese Fragen, gibt aber keine Antworten. Wie auch: Der Comic entstand 2019. Damals stand eher Europas Rechtsruck Pate, Trump 1.0 wirkte noch wie ein vorübergehende Verirrung. Heute kommt man ins Grübeln, aber ein Teil der Grübelei wurzelt auch im überwältigenden Gegensatz von trostarmer Gegenwart – und diesen melancholischönen Buntstiftwelten.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 19. Apr. 2025

Sehnsüchtig, halbtraurig und verträumt: Mariko und Jillian Tamakis sensibles Teenie-Ferienabenteuer „Ein Sommer am See“

Schon Lust auf Sommer? Noch ist's da ein bisschen hin, aber einen Vorgeschmack hätte ich schon: „Ein Sommer am See“. Berührend und bezaubernd. Nicht ganz neu (aber dafür günstig, s.u.!). Und wie so oft findet man sowas, indem man nach der Vergangenheit von Leuten guckt, die was auffallend Gutes gemacht haben, in diesem Fall einmal mehr Mariko und Jillian Tamaki.

Der Sommer scheint durchs Fenster

Es ist Sommer. Rose (zwölf? dreizehn?) fährt mit ihren Eltern ins Ferienhaus am See. Rose sitzt auf dem Rücksitz des Autos, blättert in Comics, sieht außen die ersten vertrauten Gebäude. Man hört die Reifen förmlich über den Kies knirschen, sieht die Dorfkids (winkt, um nicht arrogant zu wirken/wird für arrogant gehalten, weil man winkt). Rose lässt sich beglückt auf ihr vertrautes Ferienbett fallen, der Sommer scheint durchs Fenster. Dann nimmt sie ihr Rad und fährt zu ihrer Freundin Windy, die zwei Häuser weiter ebenfalls Ferien macht – ebenfalls wie immer.

All das ist saugeschickt umgesetzt: abwechslungsreiche Kameraführung, mit vielen glaubwürdigen Details. Das Fahrrad steht im Schuppen mit Vorhängeschloss, Roses Zimmer ist zurückhaltend ferienhausgerecht eingerichtet. Und wie sie aufs Bett plumpst: endlich angekommen. Dazu Rose selbst: harmlos-hübsch, blond, bohnendünn, Windy dagegen etwas jünger, rundlich, dunkle Haare. So viel Idylle, soviel Hoffnungen auf so viel Sommer, dass man beinahe vergisst, dass doch bestimmt irgendwas passieren muss, weil man ja sonst keine Geschichte zu erzählen hätte. Aber was?

Heimlicher Horror

Mariko Tamaki wählt wie schon in Roaming das Unscheinbare: Die Mädchen reden erstmals über Titten, ein wenig ratlos. Sie haben keine Lust mehr auf Zeichentrickfilme, und überhaupt geschehen in ihrem Leben auf einmal seltsame Dinge. Roses Eltern verstehen sich nicht gut. Und in dem Dorfladen, in dem Rose und Windy erstmals heimlich Horrorvideos leihen, reden die Jungs merkwürdige Sache über die Mädchen. Übrigens tatsächlich das perfekte Setting für einen Horrorfilm.

Aber Mariko Tamaki arbeitet viel eleganter, ohne Auflösung: Rose versucht ihre eigenen Gefühle einzusortieren. Warum ist ihr der Typ vom DVD-Verleih so wichtig, warum will sie wissen was mit seiner Freundin ist? Warum ist Mama so eine Spaßbremse? Praktisch nichts wird ausdiskutiert, stattdessen sehen wir eine zunehmend überforderte Rose, die sich wundert, wo die unkomplizierte Vergangenheit hin ist. Was wiederum genau die Frage ist, die man sich als erwachsen(d)er Leser selbst stellt, sehnsüchtig, halb traurig, halb träumerisch.

Chaos hinter der Oberfläche

Sowas funktioniert aber nur, wenn man auch die richtigen Bilder hat, und die zeichnet Jullian Tamaki en masse. Schön eskalierende Szenen wie der Nachmittag am Strand, kleine Einstellungen wie ein nackter Mädchenfuß, der gelangweilt ein Sektglas umschubst, oder auch die verwirrte Rose von oben, wie sie an einem ordentlichen Holzzaun vorbeigeht, hinter dem das White-Trash-Müllchaos lagert. Wir sehen, was hinter der Zaunoberfläche liegt, Rose sieht es nicht, weil sie nicht groß genug ist. Sinnbild? Zufall?

Die Tamakis werden’s bestimmt nicht aufklären, und eben dieses Selbstentdecken, Nachfühlen und -denken macht an ihrem Comic so unglaublich viel Spaß. Den es übrigens für wenig Geld gibt, 9,90 Euro als Taschenbuch, das ist eigentlich schon Mangatarif. Aber wenn Sie vor lauter Blödwinter den Sommer nochmal richtig genießen wollen, nehmen Sie die größere, gebundene Version.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: