- 25. Jan.

Klein, fein, gemein: Émile Bravo serviert boshaft verquirlte Märchenmix-Parodien für den kleinen Comic-Hunger zwischendurch

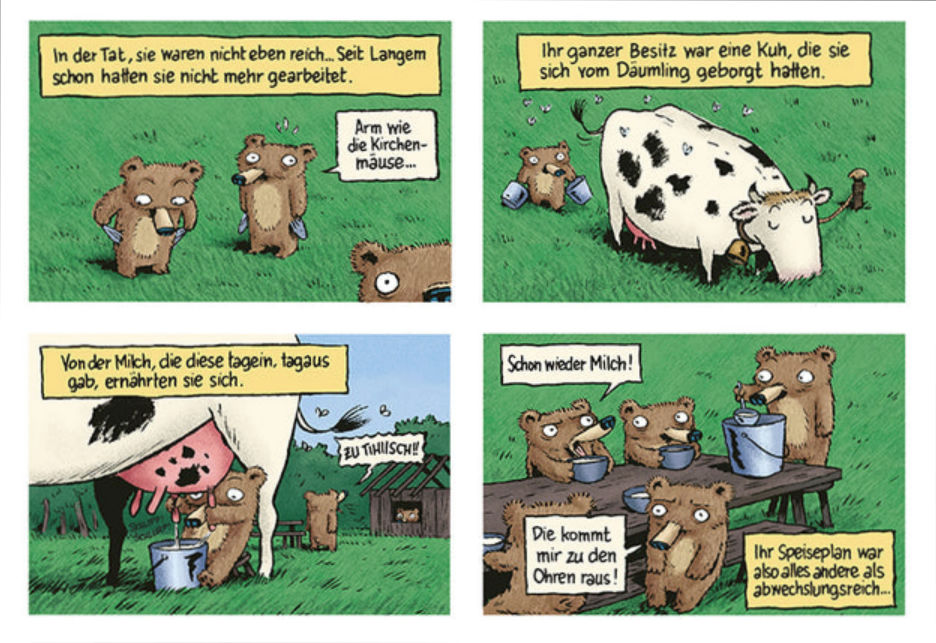

Mal was Feines, Kleines, Schnelles und Gemeines. Ratzfatz gelesen, ziemlich gelacht, trotzdem nicht so teuer – klingt das gut? Dann get ready for the Zwergbären!

Harte Arbeitstage im Salzbergwerk

Dahinter steckt eine Serie des Franzosen Émile Bravo. Die titelgebenden Bären gehen tagsüber einer Tätigkeit im Salzbergwerk nach, sind also eindeutig ein Zwerg-Bären-Hybrid, wie überhaupt jede der 30-Seiten-Geschichten ein munterer Märchen-Mix ist. Konsequenterweise in Kinderbuch-Optik, denn das Ganze ist natürlich eine Parodie. Kinder könnten daran zwar auch ihren Spaß haben, aber sie müssten vorher eine Menge Märchen kennen (tun sie das eigentlich noch?).

Spaßbasis sind die pelzigen Minenarbeiter, die Bravo nicht schlumpf- oder waalkeshaft in Doof-, Klug- oder Brüll-Bären aufsplittert, sondern als hysterisch-spießig-unbedarftes Kollektiv einsetzt. Denn das braucht man für Bären, die penibel-verpeilt genug sind, um zur Rattenbekämpfung im Haus vergiftete Äpfel auszulegen – in die dann Schneewittchen beißt. Oder wenn ihnen der Gestiefelte Kater in Krisenzeiten einreden soll, sie sollten einfach einen gerade abwesenden Bärenbruder im Wald aussetzen und seine Essensration aufteilen. Weil: „das machen doch alle“.

Arglos trifft Durchtrieben

Ziemlich vorbildlich verrührt Bravo das Arglose mit dem Durchtriebenen, das Naive mit dem Skrupellosen und serviert es in angenehm unschuldiger Optik. Das klappt so gut wie im Trondheim-Sfar-„Donjon“, aber schneller, weil Bravo nicht episch arbeitet, sondern schnell, fies und episodenhaft. Das Ganze kostet dann auch weniger als ein „Donjon“-Album. Probieren Sie’s aus!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 15. Jan.

Ruhe bewahren, aber Walt Kelly wusste es schon 1960: Im Jahr 2026 ist alles aus!

Also zuerst mal: keine Panik! Jetzt kommt nur ein Comic. Ein alter Comic, in diesem Fall 65 Jahre alt. „Pogo“ von Walt Kelly. Rund 25 Jahre lang einer der berühmtesten und verbreitetsten Zeitungsstrips der Welt. Ungeheuer lustig, sehr oft praktisch unübersetzbar, deshalb hat’s auch nur einmal der Brumm-Comix-Verlag probiert (garnicht mal so schlecht, trotzdem erfolglos), und… hm?

Ach so, die Panik, richtig.

Naja, ich hole derzeit halt „Pogo“ so nach und nach nach, ich bin jetzt bei den Strips von 1960. Und was lese ich da…?

Muss nichts heißen. Irgendwann war's ja auch mal 1984, so wie bei George Orwell. Aber ich erinnere mich: Damals war ich nicht beeindruckt. Die Welt war nicht wie im Roman. Der Fernseher überwachte mich (noch) nicht. Diesmal kommt's mir anders vor: Dass bei „Pogo“ so präzise unser Jahr auftaucht, in dem ja tatsächlich ungeheure Schwachköpfe mit ungeheurer Ahnungs- und Skrupellosigkeit ungeheuren Schwachsinn lostreten...

Ist nur ein Comic, ist nur ein Comic.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 11. Jan.

Vielzeichner, Klassiker, Szenarist: Aus Hugo Pratts Archiven lässt sich's gut wiederveröffentlichen. Doch der Altmeister bleibt dreifach Geschmackssache

Hugo Pratt ist zweifellos einer der großen Namen, insbesondere für viele Leute, die schon ein paar Jahresringe unter den Augen haben. Wer den 1995 verstorbenen Vater von „Corto Maltese“ eher spät entdeckt, kann darüber manchmal etwas ins Grübeln kommen. Aber das ist ja das Spannende, wenn eher unbekannte Titel des Vielschreiberzeichners neu erscheinen. Man nähert sich ihnen unvoreingenommener als beim sakrosankten „Corto“ – und hofft auf Lesen wie früher. Wie derzeit bei den Bänden „Cato Zulu“, „El Gaucho“ und „Sgt. Kirk“. Klappt der Zeitsprung zurück?

Abenteuer, ungefiltert

Von der ersten Seite weg steht schon mal fest, dass ich „Cato Zulu“ auf jeden Fall gern in die Finger gekriegt hätte, als ich jünger war. Thema ist die Kolonialzeit in Ostafrika, deren Spannung/Dramatik sich in den 80ern noch genauso unhinterfragt als Abenteuerszenerie genießen ließ wie der Wilde Westen. Zudem gibt’s eine Menge Info- und Hintergrundmaterial, Landkarten, Fotos der Beteiligten, alles, was Seriosität signalisiert.

Die Bilder sind ohnehin erfreulich, obwohl auch jungen Leser auffallen kann, dass Pratt schon mal detaillierter gezeichnet hat. Aber die Weite Afrikas verzeiht vieles, zudem sind Waffen, Uniformen, furchterregende ausstaffierte Krieger mit ihren Schilden im Übermaß vorhanden, es wird gekämpft, gestorben, Abenteuer ohne Karl-May-Film-Filter. Aber wer älter ist, merkt rasch: Erzählerisch ist auch der Pratt von 1984 keine Offenbarung.

Fluchen wie Sam Hawkens

Das fängt bei Dialogen an, die Bildinhalte doppeln, bei denen Leute noch als „Höllenhunde“ charakterisiert werden und man gern Flüche ausstößt, als wäre man mit Käpt’n Haddock oder Sam Hawkens unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Oft wirkt es auch, als würde nur was gesagt, damit mal wieder Sprechblasen befüllt werden.

Dann kriegt man lieblose Ja-Nein-egal-Debatten wie diese hier: „Wir müssen eingreifen!“ – „Wir sind viel zu wenige!“ – „Vorwärts, Attacke!“ Oder einen über zwei Seiten hinweggedehnten minderlustigen Kacka-Dialog. Was den Spaß dann schon erheblich reduziert, weil man eine gewisse Lieblosigkeit spürt. Beim deutlich älteren „Sgt. Kirk“ ist das anders.

Feiner getuscht, besser choreographiert

Den Sergeanten hat der Argentinier Héctor Oesterheld für Pratt in den 50er Jahren verfasst. Und Oesterheld hatte erzählerisch einen größeren Ehrgeiz: Er wollte eine gebrochene Figur haben, einen Sergeanten, der seit 20 Jahren in der US-Kavallerie dient und nach einem Massaker an den Tchatooga den Sinn seiner Arbeit in Frage stellt.

Pratt tuscht hier oft etwas feiner, er gibt sich auch mehr Mühe mit unterschiedlich großen Panels, Vorder- und Hintergründen, Perspektiven und besser choreographierten Kämpfen. Allerdings führt das hohe Produktionstempo (Pratt selbst sprach von 500-600 Panels pro Woche) oft auch zu Weißanteilen, die einige meiner Kunstlehrer eher bequem gefunden hätten.

Held mit Gewissen

Oesterheld gibt seinem Helden auch bessere Konflikte: Kirk desertiert, als ein Indianerstamm „ausradiert“ werden soll und flieht zu exakt jenem Stamm, den er einst blutig überfiel. Es wird über die Berechtigung der Gewalt der Weißen diskutiert, ohne den Konflikt mit einem billigen Spruch zu entschärfen.

„Sgt. Kirk“ wird so zu einem actiongeladenen, aber dabei recht anspruchsvollen Erlebnis – und das in den 50er Jahren, als die Kinoleinwände weltweit noch voller böser Rothäute waren. Tatsächlich klappt hier die Sache mit dem alten Lesevergnügen auch deshalb, weil Oesterhelds Voice-Over in einem heimelig veralteten Präteritum erzählt: Es entschleunigt, versachlicht, klingt zugleich ein bisschen langweilig und doch erstaunlich passend. „Sgt. Kirk“ eignet sich zur Comic-Zeitreise besser, mit allen Vor- und Nachteilen.

Aufwändig erzählt, leichte Porno-Präferenz

Erstaunlich zwiespältig altert „El Gaucho“, eine jetzt wiederveröffentlichte Kooperation der Altmeister Milo Manara und Hugo Pratt aus dem Jahr 1991. Erstaunlich, weil, so vieles eigentlich heute nicht mehr geht in dieser Story um einen jungen englischen Soldaten und eine Handvoll irischer Huren samt ihrem wendungsreichen Weg ins umkämpfte Buenos Aires Anfang des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel die schönfärberische Freude, mit der die irischen Huren ihrer Tätigkeit nachgehen. Und überhaupt der Voyeurismus, der Manara ‘91 immer wieder aus dem Zeichenstift rutscht wie die Brüste seiner Darstellerinnen aus dem Dekolletée: ein Erbe der 68er, in denen Pornografie als Reaktion auf die 50er nachvollziehbarer war. Acht Jahre vorher, im „Indianischen Sommer“, hatte Manara das noch besser unter Kontrolle. Erstaunlich, weil sich bei allem Kopfschütteln auch viel Versöhnliches findet: Die aufwändig erzählte Geschichte mit viel Zeitkolorit, grandiosen Ansichten von Sümpfen, Segelschiffen, Städten. Viel Action, tragenden Nebenrollen für Schwarze und Körperbehinderte, all das tempo- und ideenreich inszeniert. Weshalb man um so mehr staunt, wenn sich bei dieser Ernsthaftigkeit dann doch immer wieder unmotiviert irgendwelche Schenkel öffnen. Die Zeitreisefähigkeit von „El Gaucho“ ähnelt der von „Sgt. Kirk“, aber die Höhen und Tiefen sind extremer.