- 30. Juli 2025

Die Outtakes (30): Kindgerechte Gespenster, Kneipen-Konversationen und Wünschen mit kleinen Fehlern

Mürkwerdig

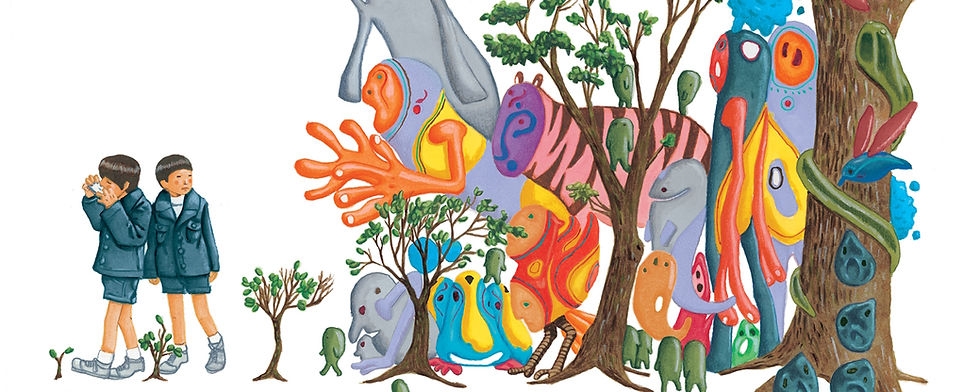

Tja, ich mag Taiyo Matsumoto, einen Preis der japanischen Mangazeichnervereinigung hat „Gogo-Monster“ auch gekriegt, aber ich weiß trotzdem leider nicht recht wofür. Es geht wieder mal um Kinder, eines von ihnen glaubt Kontakt zu Geistern zu haben, die im gesperrten dritten Stock der Schule wohnen. Die anderen Kinder denken, der Junge hätte ein Rad ab, zwei von ihnen mögen den Geisterbuben dennoch ganz gern. Eines dieser beiden rennt den ganzen Tag mit einem Pappkarton über dem Kopf herum. Und so weiter und so fort. Wir Leser sehen weder die Geister noch wird überhaupt klar, wohin die Geschichte führt, die ich Matsumoto zuliebe bis zum Schluss durchgelesen habe. Dann begriff ich: Ich weiß es immer noch nicht. Und Matsumotos sonstige Stärke, die kleinen großen Gefühle, sind ihm diesmal auch irgendwie durch die Finger gerutscht. Merkwürdig, mürkwerdig, mürb werd ick. Aber immerhin: Der Einband ist hübsch.

Flasche nicht leer

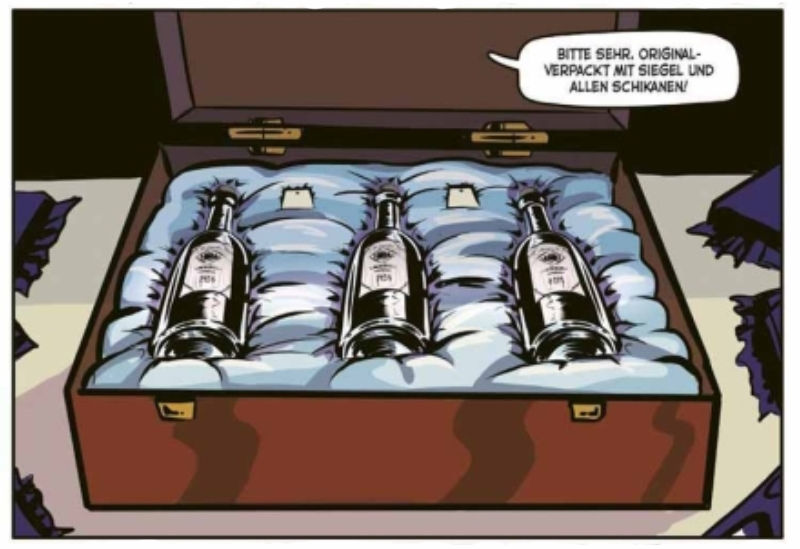

Ordentlich exotisch: Deena Mohameds „Shubeik Lubeik“ kommt aus Ägypten, liest sich mangahaft von rechts nach links, ist märchenhaft und ansehnlich und über 500 Seiten dick. Alles ist bereit für den Überraschungserfolg, der leider ausbleibt, obwohl es launig losgeht. Mohamed erzählt aus einem orientalischen Land, in dem man Wünsche kaufen kann. Billige, die beim Erfüllen mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Teure, die wesentlich präziser funktionieren. Dazwischen malt Mohamed immer wieder reizvoll aus, wie der Staat Herstellung, Verkauf und Umgang mit den Wünschen zu regeln versucht. Das ist teils satirisch, teils ernst, was sich ergänzen könnte, aber hier gegenseitig verwässert. Die eigentliche Handlung eiert ebenfalls halbentschlossen zwischen herzzerreißend und Satire (wie ja überhaupt die ganze Wünscherei auch den orientalischen Umgang mit modernen Freiheiten spiegeln möchte). Am meisten bremsen indessen Mohameds endlose Erwägungen, Debatten, Bedenken rund ums Problem des kaufbaren Wunschs die Lesefreude aus. Die sind selbst als Parabel für moderne Sehnsüchte arg langatmig geraten. Oder es ist landestypischer Stil: Dann möge zugreifen, wer ihn mag.

100 Bullets, gewaltfreie Version

Eindeutig gut, aber auch eindeutig spröde: Die Wiederveröffentlichung von „Joe’s Bar“ macht es dem Leser nicht leicht. So sind die Geschichten rund um Bar, Besucher und Betreiber allerdings auch nicht gedacht: Die Argentinier José Munoz (Zeichnungen) und Carlos Sampayo (Text) rücken immer wieder Passanten, Fremde, Mittrinker samt ihren Gesprächsfetzen in den Vordergrund, wechseln ständig das Personal, so dass man oft schon Mühe hat, die Hauptfigur rauszufinden. Das ist liebevoll und boshaft gezeichnet, durchdacht angelegt – aber auch so kunstwillig, dass ich mir ständig vorkomme, als sähe ich statt einer Erfolgsserie nur das Spin-Off einer Nebenfigur, von der ich leider noch nie gehört habe. Tatsächlich erinnern die je 20-seitigen Tauchgänge ins pralle Leben stark an die Serien „100 Bullets“ und „Sin City“ – aber eben ohne die kommerziell hilfreiche Gewaltzutat.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 14. Mai 2025

Die Outtakes (28): Mit einer deutschen Kurzstrecke, einem japanischen Aussteiger und einem tot umfallenden Aktmaler

Die Erde als Pinata

Schade, aber der Sprung zwischen Genres klappt nicht immer. Hinter dem Comic-Strip-Band „Liebe Erde“ steckt das Duo War and Peas, zu deutsch Jonathan Kunz und Elizabeth Pich, die unlängst mit „Fungirl“ einen hemmungslosen Humor-Hit gelandet hat, den aber eben im Langformat. Dieser Comic-Strip hier besteht nun aus meist vier Panels (vgl. Peanuts), das rückt die Pointe mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit – folglich befinden wir uns gewissermaßen in einer anderen Comic-Sportart als bei Pichs schön verschrobenem „Fungirl“. Am besten gefiel mir der großartige Startcartoon: Fünf Kinder nutzen die Erdkugel als Pinata, schlagen mit verbundenen Augen auf sie ein und hoffen, dass was Schönes rausfällt, wenn der Globus kaputtgeht. Aber Pich/Kunz haben nicht genug Pointen in dieser Qualität, und die zahlreichen „Heuschrecke-frisst-Männchen-nach-dem-Sex“-Gags können das nicht wettmachen. Kann aber auch Übungssache sein: Wenn der Erdkugel-Gag erst kurz vor Schluss dazukam, wäre wiederum das Duo auf einem guten Weg.

Der alte Mann und die Mangas

Das hier ist, mmmh, speziell. Schon gut, aber eigen, man muss es melancholisch-nachdenklich mögen, und ob dazu nach dem Blick in die Nachrichten noch so viele Lust haben? Trotzdem: Taiyo Matsumoto hat wieder zugeschlagen, mit „Tokyo dieser Tage“, erscheint jetzt seine Mangaserie über Mangas auf deutsch. Ein altgedienter Redakteur kündigt, weil er altersgemäß meint, den Geschmack für aktuelle Mangas verloren zu haben. Matsumoto liefert kapitelweise Szenen rund um den Abgang, die Autoren, die Zeichner, die Kollegen – und illustriert so den Blick hinter die Kulissen. Wer macht was, wieviel Liebe steckt immer wieder in diesem Kulturbusiness und welcher Druck lastet auf den Menschen, die die Kunst machen, herstellen, verkaufen, verbessern. Storyteller, Hintergrundzeichner, Tuscher, Verlagsredakteure – ich habe nebenbei mehr über das Manga-machen gelernt als auf zahlreichen Websites vorher. Aber eben mit einem immer leicht wehmütigen Aroma. Wobei: Jetzt im Frühling und bei Sonnenschein ist das Ganze vielleicht sogar ideal.

Alter Erhalter

Sowas kommt auch vor: Dem Autor folgend bin ich auf Pascal Rabatés „Bäche und Flüsse“ gestoßen, eine recht kurze Story (2011) mit allerhand Licht – und Schatten. Der Plot: Kaum hat der Witwer Émile entdeckt, dass sein Angelkumpel nicht nur heimlich Amouren hat, sondern diese auch als Akt malt, fällt der auch schon tot um. Émile lernt dann bei der Beerdigung dessen letzte Eroberung kennen – und stellt fest, dass das Leben offenbar noch nicht vorbei ist. Vieles davon ist sehr hübsch geworden: Die Dorfgemeinschaft, ihre Sprüche und auch Émiles Einsamkeit, einfühlsam, spaßig, das gefällt. Weniger gelungen ist die nächste Handlungswendung, die geht etwas zu arg ins Wohlfühlige. Ich verstehe, was gemeint ist, finde die Idee dahinter auch prima – aber damit ich es glauben kann, hätte ich gerne ein wenig Sand im Getriebe. „Dasselbe wie früher, nur eben in alt“ ist ein bisschen zuviel Anglerlatein, wenn man merkt, dass die Verschleißerscheinungen schon Ende 50 zunehmen...

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. März 2025

Müssen trübe Themen auch unattraktiv sein? Drei Comics zeigen, dass es anders geht – trotz Waisenheim, Missbrauch und Teenie-Schwangerschaft

Ein alter Woody-Allen-Witz geht so: Zwei Seniorinnen unterhalten sich im Hotel. Sagt die eine: „Das Essen hier ist einfach katastrophal.“ Und die andere: „Stimmt, und diese winzigen Portionen!“ Ähnlich geht’s mir mit vielen, ich nenne sie mal: Sozialcomics. Erst das große Elend, und dann sieht’s auch noch freudlos aus. Interessanterweise sind mir gerade drei Comics untergekommen, die’s anders machen. Freuen Sie sich nicht zu früh: Elend bleibt Elend. Aber… na, warten Sie‘s ab.

Die nervt, die junge Alte

Nummer Eins ist der Neuzugang „Bauchlandung“. Das Debut der Schweizerin Wanda Dufner behandelt das Thema „Teenagerschwangerschaft“, ist autobiografisch und auf 400 Seiten so unbeschwert wie ein Senkblei. Dufner lässt nichts aus: Überforderung, ahnungsloser Sex mit einem sensationell arschlochmäßigen Freund, permanentes Gejammer und Beklagen, Plot und Protagonistin gehen einem rekordschnell auf den Keks. Selbstmitleid und Selbstvorwürfe, Entscheidungsunfähigkeit und Heulerei über Bevormundung, und all das noch im krakeligen Liv-Strömquist-Stil. Aber!

Dufner kombiniert das mit einer kunterbunten Farborgie. Ein hemmungsloser Griff in den Malkasten, kein Farbtöpfchen bleibt ungenutzt, das ist wie zwei doppelte Espressi direkt aus der Tasse hinein ins Auge. Man bleibt gewissermaßen grellwach, man blättert unentwegt weiter, obwohl die junge Alte ganz schön nervt. Die launigen, quicklebendigen Farben haben mich durch den Band getragen. Gottseidank, weil Dufner nach und nach einen angenehm beißenden Humor entwickelt, ohne ihr Farbdoping wären mir also auch einige prima Lacher entgangen.

Was dennoch nicht heißt, dass „Bauchlandung“ hilfreich wäre: zum Ratgeber taugt der Band kaum. Aber selten war so viel Kummer so belebend.

Grabbelnder Pfarrer

Trübsal Nummer zwei fand ich auf den Spuren des Franzosen Alfred (eigentlich Lionel Papagalli). In „Warum ich Pater Pierre getötet habe“ illustriert er eine autobiographische Erzählung von Olivier Ka. Wie der Titel andeutet, geht’s um Kindesmissbrauch. Nicht die schlimmste Variante, aber trotzdem. Eine einmalige Episode im Jugendcamp, die Ka bleibend beschädigt. Ka schildert sie angemessen naiv, Alfred setzt das Erlebte kindlich, bedrückend in Szene – und kompakt. Ka/Alfred bringen den heiklen Stoff in nur 100 Seiten auf den Punkt. Kürze, Würze, man muss die Leser nicht totlabern. Und doch bleiben Fragen.

Nicht, ob das Ganze der Schwere des Vorgangs angemessen ist: Ka konnte den Grabbelversuch des kirchlichen Familienfreunds zwar ein für alle Mal abwürgen, traumatisiert ist er fraglos dennoch. Was aber verwirrt, ist, dass weder Ka noch Alfred auch nur ein einziges Mal der Gedanke an andere Kinder kommt. Das Feriencamp fand schließlich jahre-, jahrzehntelang statt. Bedeutet: Hunderte möglicherweise weniger starke Opfer. Wie können da zwei mittlerweile gestandene Erwachsene die Sache für erledigt halten, nachdem Ka mal den Pfarrer wegen der eigenen Episode zur Rede gestellt hat?

Olivier Ka (Text), Alfred (Zeichnungen), Martin Budde (Üs.), Warum ich Pater Pierre getötet habe, Carlsen, nur gebraucht erhältlich, z.B. derzeit bei Medimops

Zähe Kleinfighter

Nummer drei ist einer meiner Klassiker, die Manga-Reihe „Sunny“ von Taiyo Matsumoto, in der ich mich gerade durch Band 3-4 gefressen habe. Wieder in Japan, im Waisenhaus der Sternenkinder, deren Leben Matsumoto schlaglichthaft in Episoden schildert. Die Reihe hat einen ganz eigenen Zauber, der auf zwei Zutaten beruht: Das Heim, anständig, sogar liebevoll, aber nicht zersüßt wie die ARD-Sachsenklinik, sondern robust, professionell, wie ich’s aus meinem Zivildienst kenne – man fällt den Kindern nicht dauernd um den Hals und führt nicht ständig bedeutungsvolle Gespräche.

Zutat zwei sind die Kinder selbst: Um Aufmerksamkeit ringend, ruppig und zugleich enorm verletztlich. Sie leiden darunter, dass ihre Eltern weg sind, wären gerne „normal“, misstrauen der Nicht-Heimwelt und sehnen sich doch nach ihr. Und für die Normalität oder auch nur die Illusion davon belügen und betrügen sie häufig andere und sich selbst (womit sie sich nicht anders verhalten als viele Erwachsene angesichts der unschönen Gegenwart).

Matsumoto schildert all das einfalls- und variantenreich, einfühlsam und zugleich sachlich wie eine gute Reportage, was „Sunny“ immer wieder zum verwirrend bittersüßen Erlebnis macht. Das auch daran erinnert, dass diese Kinder nicht aus Zucker sind, sondern recht toughe Kleinfighter. Und ausgedacht.