- 23. Okt. 2025

Didier Conrad und Fabcaro schicken die Gallier nach Portugal – mit kaum Gags, dafür noch weniger Action und schon gar keiner Lust

Ob es stimmt, was in der „Süddeutschen“ steht? Für den neuen Band „Asterix in Lusitanien“ soll Zeichner Didier Conrad schon mal angefangen haben, bevor Texter Fabcaro sein Szenario liefert. Weil Conrad 15 Monate zum Zeichnen braucht, Fabcaro aber nur sechs zum Texten. Zeichner und Texter müssen also nicht zusammenarbeiten, sondern nur gleichzeitig fertig werden oder wie oder was? Sinn ergäbe das nicht, würde aber erklären, warum sich da zwei herzlich wenig für die Arbeit des Anderen interessieren. Und warum das Ergebnis genau so aussieht.

Verschickt wie ein Amazonpaket

Asterix und Obelix müssen also nach Lusitanien/Portugal. Warum? Weil ein „Lusitaner“ in Panel 4 auftaucht, in Bild 8-13 was von einem inhaftierten Freund erzählt und Majestix in Panel 15 Asterix und Obelix losschickt wie ein Amazonpaket. Da ist die zweite Seite noch nicht fertig. René Goscinny hat für sowas noch sechs Seiten (bei den Briten) gebraucht, oder zehn (bei den Schweizern), aber der wusste ja mit dem Platz auch noch was anzufangen. Etwa Figuren einzuführen wie Teefax oder den kleinen Pepe.

Aber dieser Ehrgeiz fehlt Fabcaro bei seinem Skript. Klar, nicht mal Conrad wartet ja drauf. Also flickt er was zusammen: Asterix wird den Unschuldigen befreien und dessen Unschuld beweisen. Indem er, kommt man nie drauf, ins Gefängnis geht und den Häftling einfach fragt, was der selber so meint. Aaaaber nicht sofort. Denn die Seiten und vor allem die Zeit bis dahin müssen erst noch gründlich totgeschlagen werden. Letzteres ist auch deshalb nötig, weil es noch nie zuvor in der Serie derartig wenig Schläge gab.

Ganz neu: Asterix ist jetzt gewaltarm

Es ist tatsächlich das erste Mal, dass man in einem „Asterix“ über Gewalt reden muss: nämlich über fehlende. „Asterix“-Prügeleien waren mal ein Fest des einfallsreich und perfekt choreographierten Slapstick. Diesmal wartet man bis Seite 25 (!), und nach einem einzigen (!!) Prügelpanel ist alles erledigt. Danach gibt’s nur noch eine Törtchenschlacht und das Finale, das auch nur in einem Bild Action nachweist. Aber gut, Conrads Prügeleien waren schon immer verzichtbar, vor allem, wenn man genug andere Gags hat. Bloß: Hat man die?

Fabcaro versucht’s mit Aktualität. Mit der Rentenreform oder dem Internet. Das klappt mehr schlecht als recht, auch weil die Römer den Galliern keine Rente zahlten. Ein kleines Wunder ist, dass der Passwort-Gag ziemlich gut hinhaut. Aber häufiger noch werden alte Witze aufgewärmt: Die „Weine und Kohlen“ aus dem „Avernerschild“, das Marketingsprech aus „Obelix GmbH und Co. KG“. Nebenher wird Obelix zur goofyartigen Dumpfbacke, die plötzlich mit Fachwissen prahlt (seit wann denn das??) und keinen Fisch isst (was er im Spanienband noch tat). Chrrrrrr. Etwas Spannung wäre jetzt recht. Aber woher soll die kommen?

Der große Gegenspieler: machtnix

Erinnern Sie sich an Claudius Bockschus, der Asterix in Spanien unablässig Knüppel zwischen die Beine warf? Agrippus Virus, dem vor lauter Vergiften das Gift ausging? Den durchtriebenen Moralelastix? Aber was sind diese drei gegen den Verräter Karies, der – hm, wartet, bis man ihn halt im Hafen findet? Oder den Präfekten Fetterbonus, von dem man vor allem fürchten muss, dass er eine Trump-Parodie ist, weil er dann nämlich richtig, richtig scheiße getroffen wäre... Aber warum soll sich Fabcaro um besseres Schurkenmaterial bemühen, wenn der Zeichner gar nicht erst so tut, als hätte er Lust auf seinen Job? Man muss nicht einmal das Heft öffnen, um Didier Conrads Gleichgültigkeit zu sehen.

Perspektiven wie beim Schwindelanfall

Schon auf dem Cover fragt man sich: Wie flugzeugträgergroß muss eigentlich diese Galeere sein, damit sie da im Hintergrund weit entfernt im Wasser schweben kann, als läge sie im Hafen vor Anker? Diese vollwurstige Perspektive passt aber ideal zu dem gepflasterten Platz auf Seite zwölf, dem optischen Äquivalent zu einem gutartigen Lagerungsschwindel. Und so geht es weiter. Wie triefnass kam Asterix einst in der Schweiz aus dem See, mit welcher Ernsthaftigkeit wrang Obelix seine Hose aus? Nach dem An-Land-Schwimmen in Lusitanien kriegt Obelix ein paar unsinnige Krakel auf die Hose, der strohtrockene Asterix ist vermutlich geschwebt. Ist das kleinlich? Nein, es ist ein Unterschied, ob man eine Szene spielt oder einen Text aufsagt.

Festmahl mit Brötchen vom Vortag

Oder besser: runterleiert. Festmähler bei Asterix weckten einst Heißhungerattacken, bei Conrads Prunkorgie auf Seite 39 gibt es nur Teller mit zwei Sorten Klumpen, die eine beige, die andere braun. Sind’s Kartoffeln? Sind’s Brötchen vom Vortag? Und als Asterix nach langer Reise in Olisipo/Lissabon ankommt, dem „größten Hafen der römischen Welt“ – was hätte Uderzo daraus gemacht? Eine grandiose Draufsicht, mit einem waldartigen Mastengewirr, einer Vielfalt an Leben, feilschenden Händlern, einkaufenden Frauen, spielenden Kindern. Conrad liefert ein klägliches Stadtbild, einfachst gezeichnet, und in dem ärmlich gefüllten Hafen treibt, handgezählt, eine einzige größere Galeere. Ich würd's Ihnen gern im Bild zeigen, aber die Macher geben digitales Material nur mit größter Vorsicht raus. Wer Conrads Panels ansieht, ahnt sofort, warum.

Man könnte heulen, doppelt zumal, weil im (erzählerisch dürftigen) „Idefix“ Spin-Off mit Jean Bastide ein Zeichner zur Verfügung stünde, der nachweislich Lust hat, Uderzo das Wasser zu reichen. Aber so schaut man eben fassungslos zu, wie das Mienenspiel von Asterix mit jeder Seite an Varianten verliert, bis er zum Schluss seine halbgeschlossenen Augenlider überhaupt nicht mehr aufkriegt. Erst soll das noch Listigkeit andeuten, wo keine ist, dann Gutmütigkeit, Langeweile, vermutlich die von Conrad selber, weil er immer dasselbe Gesicht malen muss. Ich versteh' ihn gut: Mir ging's nach dem Zuklappen ähnlich.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 23. Aug. 2025

Perlen aus der Nische statt abgehangene Best-of-Parade: Ralf König gönnt sich und den Comic-Fans zum 65. einen Geburtstags-Band

Sowas empfehle ich eigentlich eher ungern: Ein Buch über einen einzelnen Comic-Autor. Weil ja oft Leute finden: „Lesen reicht. Wie der seinen Kram herstellt, ist mir schnurz.“ Dieses Buch verbindet aber Neues von „seinem Kram“ mit einem munter plaudernden Interview zu einer arg unterhaltsamen Mischform: „Pflaumensturz und Sahneschnitten“ von Ralf König mit hilfreicher Hand von Comic-Journalist Alex Jakubowski.

Perlen aus der Nische

Anlass ist Königs 65. Geburtstag, und dankenswerter Weise hatte der Jubilar keine Lust auf eine gut abgehangene Best-of-Witzeparade. Aber es schlummerte einiges in übersehenen Nischen. Wie die Serie „Spargel“, die König in einem schwulen Gratisblatt veröffentlichte –wer das nicht in die Finger kriegte, hatte bisher halt Pech. 100 Seiten sind drin, bisher noch nie auf Deutsch in Buchform veröffentlicht. Woraus Skeptiker gern schließen, dass das Zeug halt nicht sooo toll sei. Was uns zur Besonderheit namens „Ralf König“ bringt.

Ist ein bisschen wie bei Dennis Chambers. Kennen Sie den?

Sitzt Chambers am Schlagzeug, kriegt man stets grandioses Handwerk und oft geniale Momente. Aber nie: lauwarmen Mist. So etwa muss man sich König wohl vorstellen, nur nicht am Schlag-, sondern am Schreibzeug: Die Kreativmaschine läuft zuverlässig und auf dieser Grundlage lotet er hellwach alle Möglichkeiten aus. Mit Pointen fing es Anfang der 80er an, die er rasch mit unerbittlicher Präzision ausarbeitete, aber seit längerem transportiert er Nachdenkliches und sogar Tragisches genauso zwingend. Und dazwischen? Gibt es ein „Dazwischen“ bei Dennis Chambers?

Lauwarm langweilt

Wir reden hier von Leuten, die Lauwarmes selber langweilt. Also liefern sie Kunst auf Kochtemperatur: Blasen tauchen da nicht zufällig oder gelegentlich auf – das fortwährende Blubbern ist der eigentliche Vorgang. Die einzigen Grenzen bestehen darin, dass Chambers nie Geige spielen wird, und König – äh, da fehlt mir jetzt die Analogie, aber geigen wird er wohl auch nicht.

Zu quengeln gibt's kaum. Das Interview mit Jakubowski ist eventuell ein wenig systematisch geraten, doch es liest sich leicht, mit wenig Fachsimpelei und wird obendrein flott bebildert und abwechslungsreich layoutet. Zudem nimmt sich Jakubowski klug zurück, lässt König sprudeln, weil er weiß, dass der vor allem einen sachkundigen Stichwortgeber braucht. So kommt alles frisch aus Tapet, inklusive Königs Vorbildern, von denen allenfalls James Finlayson fehlt. Oder das Lob für den Innovator König, der meines Wissens die umgebogene Panel-Ecke oben links zum eleganten Symbol für „neue Szene“ entwickelte, wenn nicht gar erfand.

Beängstigend präsidententauglich

Die Mischung aus frechem Witz, schwuler Selbstironie und dezent angedeuteter Altersweisheit führt dazu, dass König so beängstigend sympathisch rüberkommt, dass man fast unwillkürlich beginnt, ihn sich als Bundespräsidenten zu wünschen. Das geht aber vorbei. In jedem Fall trägt die lockerpikante Stimmung entspannt durch die rund 200 Seiten. Und während derlei Fachliteratur sonst mehr was für Nerds ist, können Comic-Normalos Königs Protagonisten und Pimmel hier so gut genießen wie kennenlernen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 20. Aug. 2025

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

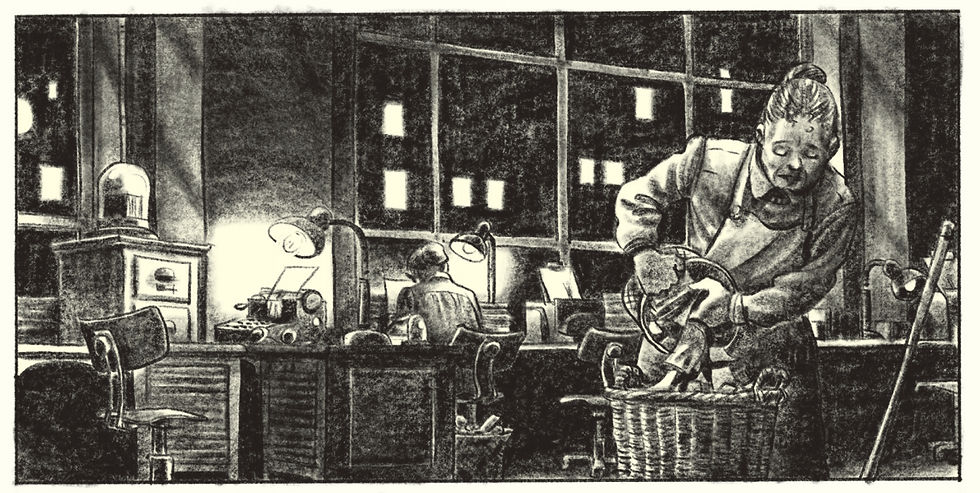

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: