- vor 5 Tagen

Klein, fein, gemein: Émile Bravo serviert boshaft verquirlte Märchenmix-Parodien für den kleinen Comic-Hunger zwischendurch

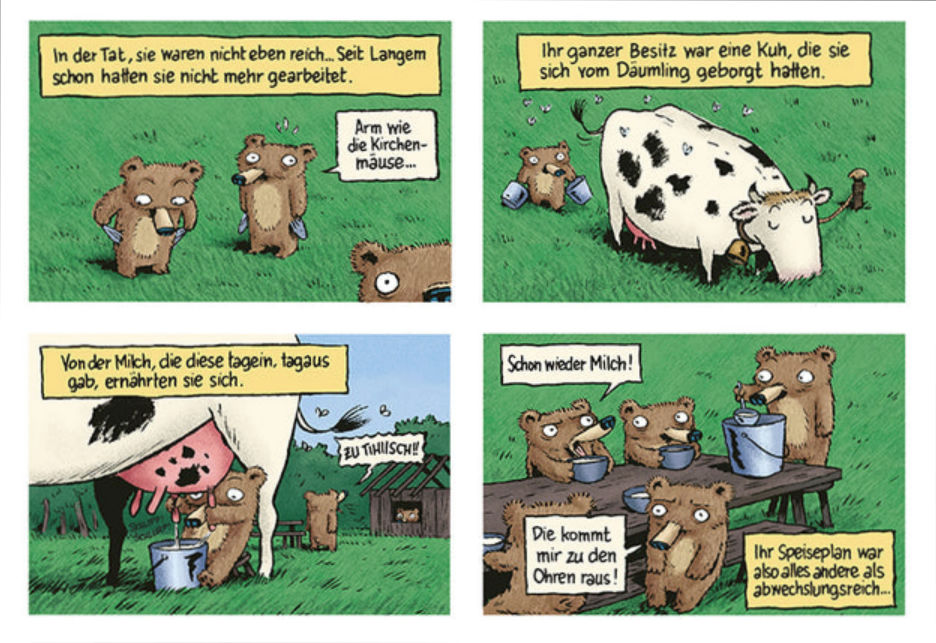

Mal was Feines, Kleines, Schnelles und Gemeines. Ratzfatz gelesen, ziemlich gelacht, trotzdem nicht so teuer – klingt das gut? Dann get ready for the Zwergbären!

Harte Arbeitstage im Salzbergwerk

Dahinter steckt eine Serie des Franzosen Émile Bravo. Die titelgebenden Bären gehen tagsüber einer Tätigkeit im Salzbergwerk nach, sind also eindeutig ein Zwerg-Bären-Hybrid, wie überhaupt jede der 30-Seiten-Geschichten ein munterer Märchen-Mix ist. Konsequenterweise in Kinderbuch-Optik, denn das Ganze ist natürlich eine Parodie. Kinder könnten daran zwar auch ihren Spaß haben, aber sie müssten vorher eine Menge Märchen kennen (tun sie das eigentlich noch?).

Spaßbasis sind die pelzigen Minenarbeiter, die Bravo nicht schlumpf- oder waalkeshaft in Doof-, Klug- oder Brüll-Bären aufsplittert, sondern als hysterisch-spießig-unbedarftes Kollektiv einsetzt. Denn das braucht man für Bären, die penibel-verpeilt genug sind, um zur Rattenbekämpfung im Haus vergiftete Äpfel auszulegen – in die dann Schneewittchen beißt. Oder wenn ihnen der Gestiefelte Kater in Krisenzeiten einreden soll, sie sollten einfach einen gerade abwesenden Bärenbruder im Wald aussetzen und seine Essensration aufteilen. Weil: „das machen doch alle“.

Arglos trifft Durchtrieben

Ziemlich vorbildlich verrührt Bravo das Arglose mit dem Durchtriebenen, das Naive mit dem Skrupellosen und serviert es in angenehm unschuldiger Optik. Das klappt so gut wie im Trondheim-Sfar-„Donjon“, aber schneller, weil Bravo nicht episch arbeitet, sondern schnell, fies und episodenhaft. Das Ganze kostet dann auch weniger als ein „Donjon“-Album. Probieren Sie’s aus!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 6. März 2025

Die Outtakes (25): Mit einem Blick in Amerikas vergangene Zukunft, ganz normalen Superhelden und Lust-voller Archäologie

Erwartbares Fiasko

Derf Backderfs Sachcomic „Kent State“ ist richtig beeindruckend. Er kommt auch nur deshalb zu den Outtakes, weil er im Gegensatz zu Backderfs Jugenderinnerung „Mein Freund Dahmer“ fünf Jahre nach seinem US-Erscheinen noch immer nicht auf deutsch erhältlich ist. Womöglich ist das Ereignis zu speziell: Am 4. Mai 1970, zur Hoch-Zeit der Studentenproteste, eröffnet die Nationalgarde, also die offizielle Bundesstaats-Wehr von Ohio, auf dem Campus der Kent State University das Feuer. Vier junge Menschen sterben in dieser Mischung aus politisch-konservativer Schießwut, Terrorangst, Überforderung, und das in einer Situation, die weder vom Anlass noch von den Umständen her auch nur ansatzweise irgendeinen Schusswaffeneinsatz erfordert hätte. Backderf recherchiert sauber, legt seine Quellen offen, die im Unterschied zu manch anderem Sachcomic weniger aus bequem zugänglichen Wikipedia-Einträgen bestehen, sondern aus Dokumenten, Zeugenaussagen, zeitgenössischen Presseberichten etc. Besonders erschreckend ist dabei die Vorhersehbarkeit des Fiaskos, bei dem auch die Geheimdienste munter mitlauschten, mitpfuschten und mitvertuschten. Und zu wissen, dass der momentane US-präsidiale Wiedergänger bereits einmal kein Problem hatte, so unnötig wie rücksichtslos mit militärischen Mitteln zu arbeiten.

Gags, gründlich erläutert

Preisfrage: Wer wäre in einer Welt, in der jeder ein Superheld ist und Superkräfte hat, etwas Besonderes? Der, der wie alle ist – oder der einzige, der keine Kräfte hat?

Genau. Aber Känguru-Chronist Marc-Uwe Kling ist in seiner Parodie „Normal und die Zero Heroes“ leider zu begeistert von seinem Running Gag: lustige Superhelden mit lustigen Fähigkeiten zu erfinden. Lustig bedeutet hier beispielsweise: Die KOLLEGIN (Superkraft: verschwindet, sobald es Arbeit gibt). Oder der BEAMTE (Superkraft: unkündbar). Oder MÜLLMANN (beseitigt – was wohl?). Leider ruiniert Kling auch diesen sekündlich alternden Gag, in dem er Namen und Kraft lang und breit erklärt. Liegt’s an der Ur-Angst deutscher Komödien, weder dem eigenen Gag noch dem eigenen Publikum zu trauen? Parodiert Kling hier die hölzernen Erklär-Einblendungen in Mangas und verholzt damit die eigenen Pointen? Letztlich jammert hier der einzige Normale in einem fort, dass er kein Superheld ist, wird dann aber natürlich doch noch zum Helden und schnarch. Schade: Eine Welt voller Superhelden, die begeistert den Abenteuern des einzig Normalen folgt – das hätte witzig werden können, sogar mit diesen gefällig-harmlosen Zeichnungen.

Altertürme

Ulli Lust muss Spaß gehabt haben: Sie hat sich durch die Ur- und Frühgeschichte des Menschen gewühlt, für den Sachcomic „Die Frau als Mensch“ eine Menge gelesen, eine Menge untersucht. Es geht ihr um frühe Kunst und Gesellschaften, es geht um die Rollen von Frauen, es geht um Umwelt, ums große Ganze von Anbeginn der Menschheit an, und das ist leider ein bisschen viel. Lust türmt Archäologie und Artefakte auf, Reportagen indigener Gesellschaften, Umweltschutz, Korruption, dazwischen kleine Spielszenen, eine enorme Fundgrube, der vor allem eines fehlt: eine gezielte Fragestellung. Der Band wäre nicht halb so ermüdend, wenn man wüsste, was denn da jeweils gerade belegt werden soll. Geht es um die Rolle der Frau? Geht es um die Aussage und/oder Bedeutung von Artefakten? Geht es um das Zusammenleben von Gesellschaften? Doppelt schwammig wird es, weil Lust zwar viel Interessantes anhäuft, aber auch präzise sagt, dass man allenfalls vermuten kann, wie, wann und warum etwas sehr viel früher mal so oder anders gemacht wurde. Und weil Lust weder provokante noch irgendwelche anderen Thesen aufstellen mag, weiß man jedes Mal nicht, ob diese Vermutung nun etwas untermauert, widerlegt oder einfach Fun-Fact ist. Ergebnis: Man würde gern mal was zu diesem Thema lesen. Aber war das nicht eigentlich das, was Ulli Lust mit dem Comic liefern wollte?

P.S.: Ist natürlich alles Ansichtssache. Die Jury des Deutschen Sachbuchpreises hat Frau Lust sofort den Preis für 2025 umgehängt.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 28. Jan. 2024

Lang nicht so gelacht: Blutchs bezaubernd brillante Episoden aus einem heranwachsenden Bubenkopf

In unlustigen Zeiten käme was zu lachen recht. Und mir ist tatsächlich was sehr Spaßiges in die Hände gefallen. Mit (zugegeben) Verspätung, aber was soll's: ein würdiger Nachfolger des „Kleinen Nick“. Nein, nicht Riad Sattoufs „Araber von morgen“, auch nicht „Esthers Tagebücher“. Sondern der 15 Jahre alte (aber noch lieferbare!) Band „Der kleine Christian“ eines Herrn namens Blutch.

Aus dem Donjon gebuddelt

Auf Blutch kam ich, weil ich locker den „Donjon“ verfolge. Jene Endlos-Fantasy-Parodie von Lewis Trondheim und Joann Sfar, die für alle empfehlenswert ist, die Fantasy nicht total ablehnen. Sie ist oft sehr gut und (noch wichtiger und schwieriger): praktisch nie schlecht. Sfar und Trondheim texten und lassen einen dritten Mann (bisher nur einmal eine Frau) zeichnen, weshalb man en passant eine Menge Zeichner mit ihren Stilen kennenlernt. Wie etwa in „Der Sohn der Drachenfrau“ jenen Blutch, der eigentlich Christian Hincker heißt.

Die Story erkundet die Kindheit eines „Donjon“-Hauptcharakters, sie ist niedlich, sentimental, absurd und auch sehr brutal. Und sie wirkt so gut, weil Blutch sie geradezu champagnertrocken zeichnet. Weshalb ich ihn sofort als einen guten Blain-Epigonen einsortierte, was aber nicht ganz stimmen kann: Blutch hat sich am Comicmarkt früher etabliert als Blain.

Burt Lancaster muss nicht ins Bett

Egal: Weil Blutchs Umsetzung so gut war, suchte ich mehr von ihm und fand „Der kleine Christian“. Ich habe tatsächlich lang nicht mehr mit einem Band so viel Spaß gehabt. Dabei ist das Erfolgsrezept denkbar einfach. Blutch erzählt Episoden seiner Kindheit in den 70/80ern. Klein-Christian sieht fern, liest Comics und misst sein Leben an dem seiner Helden. Was würde Farah Fawcett tun, wie würde Steve McQueen gehen, stehen und dreinsehen, und sitzen die Haare so wie die von Rahan, dem Sohn der Vorzeit? Was gezeichnet so aussieht: Christians Familie sitzt beim Abendessen, Mutti sagt zu Christian, er soll seinen Teller leer essen. Aber da sitzt nicht Christian, sondern John Philip Law in seiner Rolle als „Dr. Justice“. Banal, oder? Aber brüllkomisch, weil Blutch alles richtig macht.

Erstens nimmt er alles so todernst wie es nur Kinder können. Weshalb Dr. Justice den Weisheiten seines Kampfsport-Lehrers folgend glaubt, durch das Leeren des Tellers auch den späten Kriegsfilm im Fernsehen gucken zu dürfen. Klappt natürlich nicht. Zweitens überdreht Blutch den Einsatz seiner Filmstars und Helden nicht: Sie bekommen ihren Auftritt genau im richtigen Moment: Christian ist nur zwei Panels lang Burt Lancaster (s.o.), in denen er vor seinen Mitschülern behauptet, er dürfte abends ins Bett, wann er wolle und obendrein Filme ab 18 sehen. Und drittens hat Blutch auch sonst sein Handwerk im Griff: Etwa das schnelle Übersetzen einer Situation in eine absurd andere, weshalb beispielsweise die erste alleinige Flugreise zur Reise auf den Mars wird.

Demnächst: der Ritterschlag

Was letztlich dazu führt, dass ich sofort nach mehr von Blutch suchen muss. Gibt auf deutsch gar nicht mal so viel, aber im April wird’s vielversprechend: Blutch darf – wie zuvor schon Mawil und andere Stars – einen Lucky Luke Band gestalten. Gewissermaßen ein Ritterschlag. Ich freu mich drauf.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: