- 13. Sept. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.2): Mit 1 Versager, 1 Schwertschmied, 1 Recycling-Mädchen, 1 Mordserie und vielen komplizierten Karten

Dirty old man-Ga

„Mushoku Tensei“ klingt schon mal spannend: Ein dicker Versager, der nicht mal zur Beerdigung seiner Eltern aus dem Haus geht, wird von einem Laster überrollt. Wundersamer Weise kehrt er als Säugling ins Leben zurück, altert blitzartig ein paar Jahre und beschließt, diesmal alles anders zu machen! Tricky, denn warum wird man zum Versager? Was war dafür entscheidend? Und wenn Sie das wissen wollen, lesen Sie besser einen anderen Manga, denn unsere Lusche kommt in eine Zauberwelt, wo man entweder Schwertkämpfer oder Magier wird und die Sechsjährigen schon mal super zaubern können. Wenn sie nicht grade ihrer vollbusigen Mutter in den Ausschnitt starren und (tatsächlich!) anderen Sechsjährigen zwischen die Beine. Operation gelungen, Grundidee tot, fast so raffiniert erzählt wie Peter Steiners „Stanglwirt“. Welches Prädikat gibt man da? Vielleicht „Dirty Old Man-Ga“?

Chips aus der Schmiede

„Kagurabachi“ ist ein gedruckter Kartoffelchip: Fett, Zucker, Salz, Glutamat. Wir sind offenbar in einer Art Japan der 30er oder 40er. Chihiro ist Sohn des Waffenschmieds Rokuhiro, der die tollsten Schwerter weit und breit herstellt – und dann von drei Hexern umgebracht wird, die seine besonderen magischen Schwerter stehlen. Der Sohn macht sich mit dem besten Freund des Vaters (auch Hexer) auf zum Rachefeldzug. Und weil der Sohn super mit dem Schwert umgehen kann, gibt es die volle Blut- und Actionladung, die Magie sorgt dazu für einen großen Schuss Horror. Muss nicht schlecht sein, ja, allerdings stören arg platte Humor-Elemente jede aufkommende Stimmung. Vieles wird versuperdeutlicht, und die Handlung wird so liebevoll serviert wie – eben eine Tüte Kartoffelchips: aufreißen, in die Schüssel kippen. Jeder weiß: Sowas muss manchmal sein. Aber „was G’scheit’s“ isses nicht.

Geschwüre in Würfelform

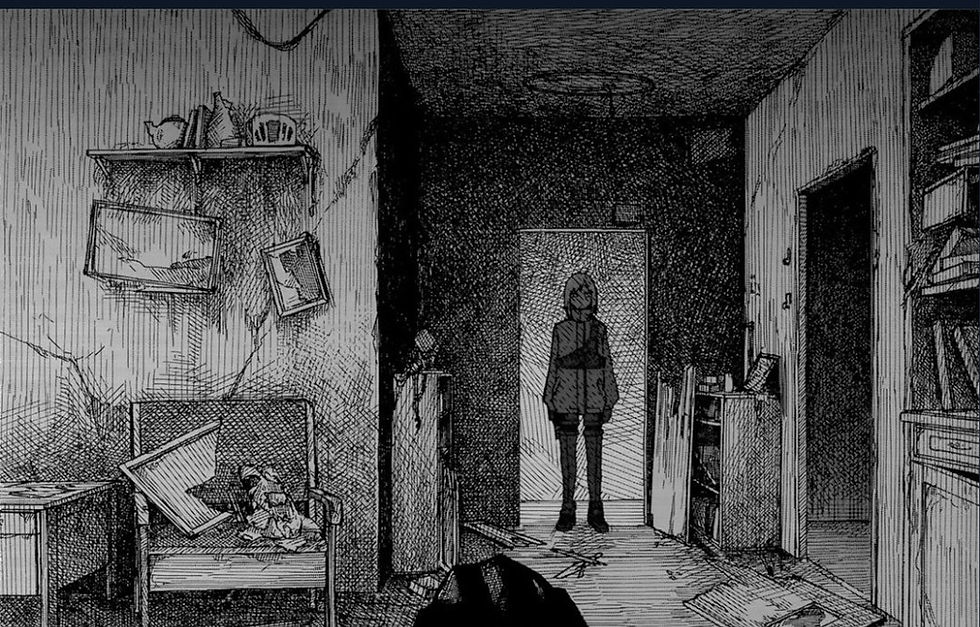

Was ich angesichts vieler rasch runtergerotzer Mangas immer wieder vergesse: Mangas können große Bildwelten schaffen. Haruo Iwamunes „The Color Of The End“ gehört dazu. Eine gigantische postapokalyptische Welt, riesige Trümmerlandschaften, in denen ein technisch verbessertes einsames Mädchen die Reste der Katastrophe wegräumt. Aliens haben die Menschen infiziert und getötet, die Leichen liegen überall: Konserviert, aber mit bizarren Geschwüren in Würfelform. Das Mädchen sammelt die Toten, verbrennt sie, man wundert sich nur, für wen – weil: Ist ja sonst keiner da. Stattdessen begegnet sie den Resten der Vergangenheit, eine merkwürdig attraktive Mischung aus Grusel und Melancholie, erzählt mit sparsamem Text und ohne die übliche Manga-Holzhammer-Eindeutigkeit, in der jede Frage viermal gestellt, achtmal beantwortet und zwölfmal illustriert wird. Und siehe da: So geht’s also auch.

Charakter aus Sperrholz

„3 Body Problem“ ist also ein Manhua. Ein China-Manga. Über eine (Selbst-?)Mordserie unter Physikern. Und eine mysteriöse Organisation dahinter. Mehrere Probleme. Das kleinste: In Diktaturen ermittelt die Polizei nicht frei, thematisieren kann man’s aber nicht. Das macht jeden Krimi zum DDR-Polizeiruf. Das mittlere: Steif und flach – die Charaktere sind aus echtem Sperrholz. Das größte: die Brechstangendialoge. Wenn die „Spezialeinheit“ ankommt, sagt sie, sie sei die Spezialeinheit. Dann schreit jemand: „Die Spezialeinheit!“ Jedes Bauerntheater ist eleganter. Das bizarrste: Der abschließende „Was haben wir gelernt“-Teil. Wie kommt ein digitaler Countdown in eine alte analoge Kamera? Wie kannst du es dir erklären? Welche Ideen hast du noch? Fehlt bloß: „Diskutiere es in der Klasse!“

Karten-Crossover

Supernerd-Alarm: Hinter „Magic: The Gathering“ steckt die Liebesgeschichte, die sich zwischen zwei ewigen Rivalen entwickelt. Junge und Mädchen aus derselben Schule, sie ist Schulbeste, er ewiger Zweiter. Und nebenbei/hauptsächlich tragen sie ihre Rivalität mit dem Kartenspiel „Magic“ aus. Wer’s kennt, hat vielleicht seine Freude daran, wer nicht, der liest entweder Dutzende futzelkleine Erklärungen, wer gerade wen wodurch wievieler Lebenspunkte beraubt und welche Sonderregel grade gilt, weil der 3. Mai auf einen Mittwoch fällt oder was weiß ich. Man kann aber auch einfach weiterblättern und schauen, wie das Match ausgeht und ob sie sich schon küssen oder ob die anfangs schwurbelig angedeutete Weltuntergangsgeschichte noch mal wichtiger wird als die Kartenspielcrossover-Werbeveranstaltung. Wenn‘s einen interessiert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 19. Jan. 2025

Aus aktuellem Anlass: ein Comic mit einem lügenden Präsidenten, einem wahnsinnigen Gesundheitsminister und unkontrollierbaren Megakonzernen

Dieser Comic ist schwer zu finden, leider, weil: vergriffen. Dabei wäre eine Neuauflage dringend nötig. Die Rede ist von „Martha Washington – Ein amerikanischer Traum“, erfunden vor über 30 Jahren.

Martha lebt in den USA, oder besser: In dem, was von ihnen in jener Zukunft übrig ist. Sie ist ein schwarzes Mädchen, aufgewachsen in Cabrini Green, einem gigantischen Sozialbau, in dem arme Familien in Schuhschachtelabteilen mit Fernseher und Mikrowelle untergebracht sind bzw. ruhiggestellt werden. Gewalt, Missbrauch, Hass sind dort an der Tagesordnung. Bildung wäre eine hilfreiche Option, aber Martha lernt in überfüllten Klassen nach einem idiotischen Lehrplan, der einen dämlich grinsenden Präsidenten bejubelt, der seit mindestens 14 Jahren im Amt ist.

Präsidentenlob steht im Lehrplan

Als auch noch Marthas Lieblingslehrer erschlagen wird, büxt sie aus, hält sich als geschickte Diebin über Wasser – und rettet sich dann in die Armee. Aber was heißt hier „Armee“?

Die Armee nennt sich Pax-Force, eine Friedenstruppe zur Rettung der Reste des Regenwalds. Pax kämpft nicht mehr gegen andere Länder, sondern gegen Firmen wie den „Fat Boy“-Burgerkonzern, während die Heimat im Chaos versinkt. Nazis bekämpfen militante Schwule, ein wahnsinniger Gesundheitsminister macht sich mit einer Armee geklonter blonder Kampf-Amazonen so selbständig wie die Nachkommen der indianischen Ureinwohner. Als der allmählich recht mumienhafte Präsident die inzwischen vierte Wahl zu verlieren droht, greift er zum Kriegsrecht, landet aber nach einem Attentat im Koma. Der überforderte Landwirtschaftsminister springt ein, wird aber bald vom eigenen Kabinett ermordet, und das Land zerfällt in fünf oder sechs Teile.

Martha ist immer mittendrin, eine tapfere Soldatin, die versucht das Richtige zu tun und sich in einer Welt zu behaupten, die voller Intrige ist, Eigennutz, Fanatismus und Schlamperei. Die Welt versinkt in einem Chaos, von dem letztlich niemand profitiert außer irgendwelchen Miliz-Chefs und, nun ja, dem Präsidenten, der sich noch ein paar weitere Amtsjahre sichert.

Wie es so weit kommen konnte?

Der Berater-Derwisch

Als der Comic erschien, konnte ich mir vieles davon nicht vorstellen, auch mangels Kenntnis der Zerrissenheit der USA. Doch morgen beginnt ein eigenwillig tanzendes, dauerlügendes Grinsgesicht seine zweite Amtszeit, beraten vom vorsitzenden Derwisch einer kaum noch zu kontrollierenden Megafirma, und siehe da: den irren Gesundheitsminister haben sie auch schon an Bord. Und wer glaubt, das sei nicht zu toppen, der darf sich daran erinnern, was Grinsgesicht, Derwisch und der Gesundheits-Irre als erstes gemacht haben, als sie sich gefunden hatten. Genau, sie fraßen den Dreck von „Fat Boy“-Burger.

Frank Millers düstere Ahnung

Angesichts der Aktualität kann ich eine Neuauflage nur dringend nahelegen. Riskant kann sie eigentlich nicht sein, der Autor ist schließlich Frank Miller – jener Frank Miller, der nicht nur die gut verkäufliche „Sin City“-Serie erfand, sondern auch mit der „Rückkehr des Dunklen Ritters“ überhaupt den ganzen höchst lukrativen Superhelden-Reboot in die Wege leitete. Für die zugänglichen Zeichnungen verantwortlich ist Dave Gibbons, der Gestalter der „Watchmen“, viel mehr Erste Liga ist also kaum möglich.

Mögen die Zeiten weniger finster werden als sie aussehen.

Frank Miller (Text), Dave Gibbons (Zeichnungen), Martha Washington – ein amerikanischer Traum, Panini, gebraucht erhältlich, beispielsweise bei Medimops, Rebuy oder via Booklooker.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 25. Sept. 2024

Die Outtakes (19): Ein schlagkräftiger Nachfolger, ein geduldiger Gruselmanga und eine umständliche KI

Vererbter Job als Hauptfigur

Die Serie um den „Donjon“ hab ich schon mehrfach empfohlen: Sie ist witzig, ironisch, und das für Fantasy-Freunde und -Skeptiker zugleich. Außerdem lernt man immer neue Zeichner kennen. Trotzdem ist nicht jeder der bisher rund 60 Bände gleich gut. Ein prima Band funktioniert (für mich) auch ohne dass man die ganze lange Geschichte kennt (weshalb die Serie anfangs auch kreuz und quer durch die Erzählzeit springen konnte). Der neue Band „Programmänderung“ schafft das nicht. Ist auch schwer, weil der Band am bisherigen Ende des Zyklus spielt. Obendrein wird die Story durch einen Trugschluss geschwächt: Serienhauptfigur Herbert mochte man wegen seiner verschrobenen Schwächen, aber deswegen wird doch nicht gleich dessen Neffe, Sohn, Enkel oder sonstwas ebenfalls gleich als Hauptfigur interessant. So kann der Band trotz aufgeweckter, knallbunter Action leider die Erwartungen nicht recht erfüllen.

Lovekräftig

Also: Das hier mag garantiert jemand, nur ich bin’s leider nicht. Gou Tanabe macht derzeit aus dem Horror von H.P. Lovecraft sehenswerte Mangas – beispielsweise das hier abgebildete „Grauen von Dunwich“. Tanabe serviert das Ganze erfreulich düster und vor allem sehr, sehr geduldig, mit geschickten Verzögerungen und ausgesuchtem, aber nicht zu starkem Splattereinsatz. Ich habe allerdings leider oft ein Problem mit Lovecrafts Schwurbelhorror (auch wenn ich „Die Farbe aus dem All“ recht gut fand). Doch deshalb sollte man Tanabes atmosphärisch sehr passende Adaptionen hier keinesfalls unter den Tisch fallen lassen, gerade als Lovecraft-Fan. Ausprobieren!

Verpasste Vorteile

Ein ehrgeiziges Projekt, mit Tücken. IT-Unternehmer Laurent Daudet und Zeichner Appupen greifen das aktuelle Thema KI auf. Und weil Daudet aus der Branche kommt, stricken sie die einfachstmögliche Geschichte um sich selber: Ein junger KI-Unternehmer steht kurz vor der Übernahme durch einen der Big Player und diskutiert unter anderem mit einem Comic-Zeichner über die Zukunft. Ist KI gut oder schlecht, was kann schiefgehen, wer wird sie nutzen und wie? All das wird debattiert, die einzige Frage, die offenbleibt, ist: Warum als Comic? Denn die Vorteile des Mediums bleiben weitgehend ungenutzt, Appupen illustriert recht brav dem Text hinterher, und weil dieser auch die Richtung vorgibt, wird prompt sehr viel geredet und wenig gezeigt. Was dazu führt, dass man für diese Comicversion mehr Zeit braucht als für einen fundierten Essay desselben Inhalts. Aber, zugegeben: So gibt’s mehr Bilder.