- 28. Dez. 2025

Coming-of-age-Comics boomen – doch fast alle Hauptfiguren sind weiblich.

Bis jemand die Lücke füllt: drei Titel im Testbetrieb

Ich muss zugeben, ich bin vom Thema des Erwachsenwerdens angefixt – und zugleich ein bisschen enttäuscht. In letzter Zeit schwappt es ja nicht nur stark auf den Markt, sondern auch gekonnt. Vor allem die Tamaki-Cousinen haben den Bereich recht geschickt und berührend ausgewertet. Das Enttäuschende ist, dass sich die ErzählerInnen fast nur auf Mädel-/Frauenschicksale stürzen. Obwohl's für heranwachsende Heterojungs auch öfter mal scheißkompliziert und zum Heulen läuft. Bieten sich Mädels mehr zum Mitfühlen an? Oder ist die oft sensible Comicszene hier knallhart marktorientiert: Jungs kaufen solche Comics nicht und sollen selber zusehen, wie sie klarkommen? Aber okay: Nische aufgezeigt, check, und bis einer sie füllt, gibt’s jetzt drei weitere Titel mit jungen Frauen.

Mutlose Kunst

Paulina versucht ihren Weg zu finden. Sie macht Kunst, stammt aber aus kleinsten Verhältnissen. Sie schämt sich für ihren Vater, der weniger intellektuell ist als andere Eltern, zeitweise obdachlos war, sie fürchtet, dass er bei ihrem Galeristen lauter ungeschickte Sachen sagt. Auch sie selbst kann nicht so mondän mit Anderen plaudern, weil ihr das Selbstbewusstsein fehlt, und ojeojeoje. Melanie Lüdtke schildert das künstlerisch-familiäre Elend in „Hackenporsche“ sehr geschickt, optisch recht ansprechend, aber alles andere als unterhaltsam. Was bedeutet, dass die Rechnung nur aufgeht, wenn man von vorneherein alles ganz genauso furchtbar findet und dauernd „Ja, so isses“ sagt. Aber – isses denn so? Paulina macht Kunst, sie hat sich damit selbst einen Berufszweig ausgesucht, bei dem das Selbstbewusstsein mitentscheidet, und das kann Arbeiterkindern genauso fehlen wie Professorenkindern. Ein Platz im Kunstbetrieb ist schließlich nicht so automatisch übertragbar wie Vatis Metzgerei oder Muttis Job in der Bank. Das schließt Mitgefühl nicht aus, legt aber nahe, dass man den Fall geschickter präsentieren müsste, als es Lüdtke gelingt – oder sich gleich für einen geeigneteren zu entscheiden. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen: Was Lüdtke erzählerisch noch fehlt, ist zeichnerisch auf jeden Fall vorhanden.

Geteilter Döner ist halber Döner

So lass ich mir das eingehen: Lias Sinrams „Leib“ ist im Prinzip die Mädchen-wird-erwachsen-Story der begeisterten Turnerin Lisa und ihrer besten Freundin Lena. Deren Freundschaft schwindet, weil Lena etwas schneller pubertiert und Lisa dadurch zurückbleibt. Ja, in der Tat: kein sonderlich aufwühlender Plot – er steht und fällt damit, ob man gute Szenen findet. Und Sinram entdeckt sie zielsicher. Erst für die Freundschaft, dann für die Einsamkeit. Wie Lisa und Lena nach dem Training Döner teilen, wie sie alles gemeinsam machen. All das erzählt Lisa im Voice over mit superwenig Worten – und im richtigen Tonfall: Lisa beschwert sich nicht, sie wundert sich eher über die neue Welt mit ihren neuen Anforderungen (Brauen zupfen, Beine rasieren). Der Kummer wird geschickt weggelassen, denn den sehen wir ja in der gekonnt ergänzenden Bildführung. All das macht den Band wesentlich sympathischer als Tillie Waldens vergleichbare „Pirouetten“: Bei Sinram folgt man keiner wehleidigen frühreifen Beschwerdeführerin, sondern einem toughen, aufmerksamen, sensiblen und leicht altklugen Mädchen, das leider diesmal ohne Happy-End klarkommen muss. Wie es wohl jedem Menschen jeder Orientierung in diesem Alter passiert. Erfreuend kommt hinzu: Sinrams einfallsreiche, souveräne Bildregie, sein treffsicherer (wenn auch etwas gewöhnungsbedürftiger) Stil.

Mag ich.

Halbgarheiten auf der Flucht

Mit Adam de Souza werde ich eher nicht warm. „Die Kluft“ heißt der neue Band des routinierten Kanadiers, eine Coming-of-age-Story, die allerdings mit jeder Menge Halbgarheiten aufwartet. Wie etwa der Prämisse: Dass Oli von zuhause abhaut, weil alle blöd zu ihr sind, passt zwar – aber welche 17-Jährige will zu einer weit entfernten Öko-Kommune, weil sie vor fünf Jahren (!) mal deren Broschüre gefunden hat? Wieso schließen sich auch noch zwei Jungs an (von denen mindestens einer von ihr gar nichts will)? Immer wieder schwankt die Stimmung unvorteilhaft zwischen Ernst und Kasperei. Und jedes Mal, wenn Oli wieder ergriffen in der Natur steht, denkt man: „Mensch, wärste einfach mal vorher schon öfter in einen Wald gegangen!“ Erschwerend kommt hinzu, dass de Souzas angenehme Zeichnungen gerade in schnelleren Sequenzen unpräzise und verwirrend sind. Aber das Hauptproblem ist, dass de Souza häufig exakt falschrum arbeitet: Nur, weil man die traurige Oli zeigt, strömt die Empathie nicht automatisch, die Tränendrüse ist nun mal kein Zapfhahn.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 20. Aug. 2025

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

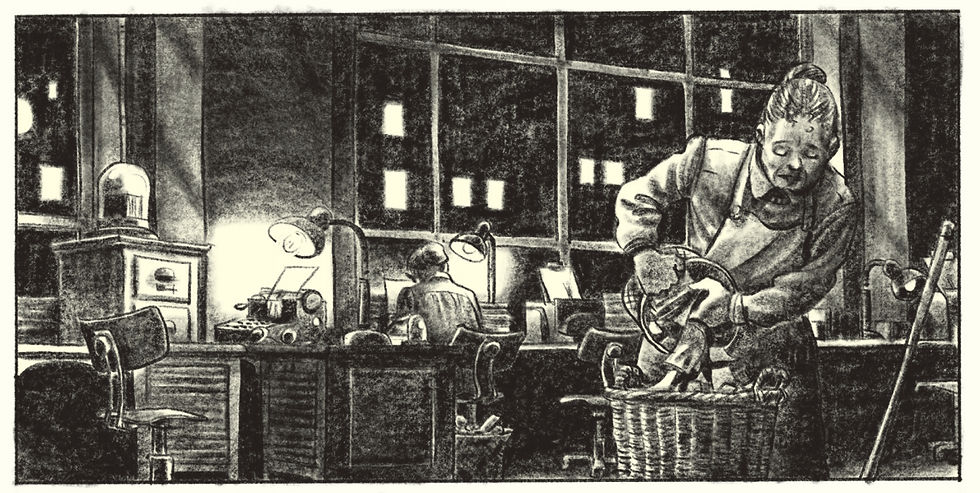

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 2. Apr. 2025

Die Outtakes (26): Mit einem redefreudigen Kater auf Abwegen, einem Werbe-Bestschenker und Blutsaugern vom Lande

Übersehene Geschichte

Er macht es einem wieder einmal nicht leicht, der maxundmoritzbepreiste Joann Sfar: Der inzwischen fünfte Teil der „Katze des Rabbiners“ ist zwar zuverlässig munter und ansehnlich, aber zunehmend nutzt Sfar den kratzbürstigen Kater, um alle Themen abzuhandeln, die ihm so durch den Kopf gehen. In der ersten Hälfte ist das die Suche nach Gott und den Wundern, die ihn beweisen sollen, das wird dann schon sehr theoretisch. In Teil zwei stolpern wir hingegen in einen häufig übersehenen Teil der Geschichte: Nach dem ersten Weltkrieg wurden Teile der französischen Armee nicht in den Frieden entlassen, sondern gleich zur Bekämpfung der russischen Revolution weitergeschickt (und zur Eintreibung der russischen Auslandsschulden). Den barbarisch-blutigen Horror des russischen Revolutionschaos schildert Sfar bizarr, brachial, dämonisch gut, Literaturhinweise inklusive, so dass nicht nur historisch Interessierte was davon haben.

Vernünftiges von der Versicherung

Nach „Alex der Rabe“ folgt hier ein weiterer Blick in die Werbevergangenheit: „Max & Luzie“ entstand 1983-2002 im Auftrag der Allianz-Versicherung, in tadelloser „Knax“-Qualität – mit allen Vorzügen und Nachteilen. So merkt man durchweg Zeichner Franz Gerg sowie dem Autorentrio Monika Sattrasai/Doris Ertel-Zellner/Reinhold Zellner die Gewissenhaftigkeit und die Liebe zum Produkt an. Doch das Ergebnis ist hm, sehr vernünftig. Die optischen Vorbilder von „Asterix“ bis „Boule & Bill“ schimmern jederzeit auf, die Personenkonstellationen verschrecken weder Leser noch Investor, und der erklärende Textteil sorgt für allgemeines und vor allem erwachsenes Wohlwollen. Bis zu 500.000 Hefte druckte die Allianz, genug, dass sich „Max & Luzie“ offenbar ganzen Generationen ähnlich ins Kindheitsgedächtnis brannten wie das von den Sparkassen spendierte „Knax“. Was in beiden Fällen nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Serien weder mit religiösem Eifer gesammelt wurden noch am Kiosk jemals konkurrenzfähig gewesen wären. Heißt: Nostalgische Erinnerungen machen den Lesespaß vermutlich größer und nicht zuletzt auch wahrscheinlicher.

Cousine mit Biss

Grusel-Comedy auf dem Level von „Tanz der Vampire“ ist schwer und selten. Daran ändert auch „Vampircousinen“ von Alexandre Fontaine Rousseau und Zeichnerin Cathon nichts. Die geschwätzige Camillia wird von ihrer Cousine Friederike ins Schloss ihrer Jugend eingeladen. Untern im Dorf reden alle finster über das Schloss, im Supermarkt gibt’s nur Knoblauch, aber Camillia glaubt nicht an Vampire – obwohl doch gerade eben jene Friederike (und da kommen Sie nie in diesem und auch nicht im nächsten Leben drauf) selber ein Vampir ist! Ausgerechnet Friedrike! Potzblitz! Und weil man sich den Rest exakt genauso wenig denken kann, erwartet Sie jetzt also ein Füllhorn an Überraschungen oder ein müdes Schmunzelchhrrr.