- 23. Nov. 2025

Wie arbeitet man als Künstler in einer Diktatur? Vier Comics berichten aus dem Iran und Nordkorea. Und ihre Bilanz ist so gruselig, dass man lachen müsste

Rambo, gar nicht mal so gut getroffen. Stimmt. Schon das erste Bild hier ist gar nicht so besonders, aber das ist diesmal egal: Weil die Geschichte einfach gut ist. Das gibt’s und wenn man die hat, kann man auch mal mit der Kunst eher bedarfsorientiert arbeiten. Wie in „Der Diktator und der Plastikdrache“: Der Band ist zeichnerisch eher anspruchslos, die Geschichte dafür völlig irre. Und real dazu.

Filmförderung auf nordkoreanisch

Ende der 70er Jahre dämmert dem Nordkoreas Diktatorensohn und Filmfan Kim Jong-Il, dass nordkoreanische Filme grauenhaft verkitschter Propagandamist sind und mit James Bond-Blockbustern nicht ansatzweise konkurrieren können. Kurz darauf wird der südkoreanische Regisseur Shin Sang-ok nach Nordkorea entführt.

Warum, sagt ihm keiner, stattdessen wird er von Handlangern des Regimes umerzogen und in Einzelhaft gesteckt. Nach Jahren mit Propaganda, Fluchtversuchen und Folter bis hin zur Scheinhinrichtung wird Sang-ok dem Nachwuchsdiktator vorgestellt, der ihn erst bejubelt und dann mit Sang-oks gleichfalls entführter Ex-Frau und Starschauspielerin Choi Eun-hee in eine Villa steckt. Dort sollen beide von nun an im Staatsauftrag mit nahezu unbegrenzten Vollmachten Filme machen.

Ein Kunstgriff genügt

Ein halbes Dutzend ordentlicher Streifen entsteht, bis dem Paar 1986 unter abenteuerlichen Umständen in Wien die Flucht gelingt. Die Geschichte ist so absurd, dass es einfach genügt, sie nicht kaputtzumachen, und genau das macht Fabien Tillon: Er strafft die Story etwas und nutzt einen Kunstgriff, nämlich mit Sang-oks Entführung zu beginnen und ihn möglichst lang im Ungewissen zu lassen. Ansonsten vertraut er der Handlung.

Die Panels von Zeichnerin Fréwé (Frederique Rich) liegen zwischen Hausgebrauch und trashy, aber in den besten Momenten (wie auf dem Cover!) ergänzt sich das sogar perfekt. Vor allem, weil beide auch hier starken Szenen vertrauen: Wie etwa Sang-ok nach Jahren im Knast praktisch direkt aus der Zelle auf Kim Jong-Ils Prachtparty (zu Ehren des entführten Regisseurs!) abgeliefert wird. Da reicht es, wenn man sich einfach nicht verkünstelt. Dann klebt man noch einen ordentlichen Making-of-Teil dran, nicht zu lang, nicht zu kurz, mit Hinweisen auf das Fernost-Kino und die nordkoreanische Entführungspraxis, fertig ist eine gruselkomische Horrorkomödie, in der man obendrein auch noch brandaktuell mitkriegt, wie Autokraten sich ihre eigene Welt zurechtbasteln, mit der sie der blöden Realität entgegentreten wollen.

Fortsetzung folgt, in Ihrer Tageszeitung.

Zuerst gekommen, zuviel Kunst genommen

Beim Googeln ist mir dann aufgefallen, dass die Story vor kurzem bereits als Comic verarbeitet wurde: von Sheree Domingo und Patrick Spät, unter dem Titel „Mme. Choi & die Monster“, gesponsert und gestützt von der oft sehr geschmackssicheren Berthold-Leibinger-Stiftung. Aber soviel die Freude die Autoren hier spürbar am Stoff hatten, ist ihnen doch ein wenig der Gaul durchgegangen: Sie haben einen von Sang-oks nordkoreanischen Auftragsfilmen derart gründlich eingebaut, dass ich ohne den „Plastikdrachen“ zuvor vermutlich nur die Hälfte kapiert hätte. Wer hier zugreifen mag, sollte vielleicht vorher wenigstens die entsprechenden Wikipedia-Einträge lesen.

Patrick Spät (Text), Sheree Domingo (Zeichnungen), Mme. Choi & die Monster, Edition Moderne, 24 Euro

Gesprengter Obstsalat

Nordkorea zum dritten: Keum Suk Gendry-Kims „Mein Freund Kim Jong-un“ verspricht eine möglicherweise satirische Auseinandersetzung mit Diktator und Staat und liefert eine Art Obstsalat quer durch den Gemüsegarten. Mal streift sie den eigenen Alltag in Südkorea, mal interviewt sie ehemalige südkoreanische Präsidenten, mal einen Freund des Diktators, dann kommt ihre eigene Jugend dazwischen samt der Klage über eine japanische Freundin, die ihren Namen falsch ausspricht, ein Kind, das im Koreakrieg von kolumbianischen Soldaten nach Südamerika mitgenommen wurde – Roger over hä? Weil das noch nicht genug Zutaten sind, zitiert die Harvey-Award-Trägerin auch noch Chaplin, interviewt eine geflohene Nordkoreanerin, die findet, dass man als Frau ruhig den Körper einsetzen sollte und, ja, auch das kommt vor, einiges, was man über die Diktatorenfamilie samt dem aktuellen Herrscher weiß und daher überall lesen könnte. Optisch ist das alles anspruchsvoll und aus einem Guss, stilistisch wechselt es ohrfeigenschnell zwischen Kummer und Comedy, inhaltlich ist es, als hätte man Kraut und Rüben in einen Kessel Buntwäsche geschmissen und anschließend gesprengt. Wer soll daraus schlauer werden?

Kakerlakack

Kürzlich habe ich mich ja sehr über Mana Neyestanis grandiose „Papiervögel“ gefreut, und wie immer stellt sich die Frage: Hat der nicht vielleicht schon vorher gute Sachen gemacht? Antwort: Ja, aber andere. Er hat sich sozusagen geschickt an die „Papiervögel“ herangetastet.

Aufruhr im Gottesstaat

Neyestani ist 52, Iraner, startete dort als Cartoonist und wäre das im Prinzip auch gerne geblieben. Warum es anders kam, schildert sein Debüt „Ein iranischer Albtraum“. Neyestani zeichnet eines Tages für die Kinderseite eine Kakerlake, die ein Wort sagt, das aus einem regionalen Dialekt in die Alltagssprache gewandert ist. Der Cartoon sorgt für Aufruhr im Gottesstaat: die Leser jener Region fühlen sich als Kakerlaken beschimpft. Ob der Konflikt real oder politisch provoziert ist, lässt sich nicht herausfinden – aber Neyestani wird verhaftet.

Seine Haft entpuppt sich etwas weniger als Folterdrama sondern als kafkaeske Bedrohung: Neyestani ist mal als Aufrührer beschuldigt, mal zu seinem eigenen Schutz inhaftiert, er soll sich entschuldigen, er soll seine Kollegen bespitzeln, und stets begegnet er Gefangenen, die ähnlich wenig wissen.

Flucht nach Frankreich

Gefangene vergewaltigen andere Gefangene gegen Drogen, die Beamten sind undurchsichtig, unberechenbar, und über die Gänge und zum Verhör wird man nur mit verbundenen Augen geführt, weil… tja, es bleibt ein Rätsel. Genauso rätselhaft kommt eines Tages die Entlassung, allerdings sofort begleitet mit der Drohung des Wiedereinsperrens. Neyestani flieht mit seiner Frau nach Frankreich – gut für die beiden und die Comicszene.

Im „Iranischen Albtraum“ macht er das Beste aus seiner Comic-Unerfahrenheit. Den Plot liefert die Realität, sein schwarz-weißer schraffurbetonter Stil ist der des politischen Zeitungscartoons, beides kombiniert sich sehr gut zur skurril-düsteren Gegenwartsskizze, die sich, so bitter das klingt, auch ausgezeichnet konsumieren lässt. Und nebenher erklärt, wie sich autoritäre Regime komplexerer Kompetenzen und deren wirtschaftlicher Nutzung berauben

Maya Neyestani, Marin Aeschbach (Üs.), Wolfgang Bortlik (Üs.), Ein iranischer Albtraum, Edition Moderne, gebraucht erhältlich, beispielsweise hier.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 12. Juli 2025

Kein Detail darf fehlen: Dieser Anspruch lässt Comic-Biografien oft scheitern. Wie schön, dass es diese zwei Neuerscheinungen besser machen

Biografien in Comics können eine zeitsparende Sache sein: Wenn sie gut gemacht sind, erfährt man was über die (idealerweise kennenswerte) Person, muss sich aber vieles nicht an-lesen, sondern kann es sich an-schauen. Während man parallel dazu etwas liest, was sich eben nicht zur Bebilderung eignet. Doch wenn’s blöd läuft, kriegt man nur irgendwelche chronologischen Bilder, die zeigen, was man eh grade liest – man braucht also Leute, die wissen, wie man sowas gut macht. Und jetzt kommen gleich drei davon.

Der Modezar aus dem Glücksklee-Haus

Die ersten beiden arbeiten als Team. Szenarist Alfons Kaiser hat sich für den Band „Lagerfeld“ die Dienste von Simon Schwartz gesichert, einem meist historisch-zeichnerischen Routinier. Das Thema ist attraktiv, den Namen Lagerfeld kennt man, die Figur ist provokant, mondän, ein Weltklasse-Promi. FAZ-Redakteur Kaiser ist beschlagen, hat bereits eine Biografie verfasst. Jetzt passieren zwei erfreuliche, nicht selbstverständliche Dinge.

Erstens umschifft Kaiser mit sicherer Hand das Problem des Nichtsweglassenkönnens. Ein bisschen Vorgeschichte (Lagerfelds Familiengeld entstammt der Dosenmilch „Glücksklee“), dazu süffige Details der emanzipierten, kaltherzig-anhänglichen (ja, das geht!) Mutter, aber nichts davon zu detailliert, damit Simon Schwartz Gelegenheit bleibt, sich optisch auszubreiten. Zweitens hat Schwartz, über den ich meist quengle, weil er recht stark ins Kundenfreundlich-schematische rutscht, diesmal spürbar mehr Freiheiten und nutzt diese ideenreich.

„Du siehst aus wie ich, aber nicht so gut“

So kann er aus verschiedenen Zutaten immer wieder schöne Seiten mixen. Etwa, wenn er die Sottisen von Mama Lagerfeld („Du siehst aus wie ich, aber nicht so gut“) im Kopf des großen Karl um den kleinen Karl wickelt oder Lagerfeld ins Memphis-Design morpht. All das ist so ansehnlich und informativ, dass einen ein ärgerlicher Aspekt umso mehr erstaunt: Lagerfelds Kunst kommt zu kurz.

Also: Stattfinden tut sie schon. Aber man lernt nicht, was einen Lagerfeld-Entwurf ausmacht. Und darum auch nicht, warum die Modehäuser ausgerechnet ihn wollten. Schon klar, Biografen drücken sich öfter um künstlerische Analyse und Einordnung, weil das Nachvollziehen des Star-Lebens einfacher und attraktiver ist. Aber eben deshalb trennt dieser Aspekt gute Biographien von sehr guten, und im Comic gilt das doppelt: Da wäre ja der Vorteil, dass man’s zeigen und sehen kann. „Lagerfeld“ ist deshalb auf jeden Fall gut, aber nicht sehr gut.

Das gecoachte Genie

Biografie Nummer zwei ist der Abschluss eines der reizendsten Experimente der jüngsten zeit: der zweite Teil von „Céleste“! Sie erinnern sich? Es ging um die zauberhafte Biographie von Céleste Albaret, der Haushälterin des Schriftstellers Marcel Proust? Die das wehleidige Genie mütterlich-resolut durch den Alltag coacht – und ebenso durch sein weltberühmtes Werk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“? Cruchaudet nimmt im zweiten Teil den Faden auf und bringt die Geschichte nicht nur magisch leicht zu Ende, sondern wie gerade Kaiser ebenfalls ohne jede Spur von Unterkriegeritis.

Denn auch vom berühmten Proust gibt’s mächtig viele Fakten. Aber Cruchaudet komponiert mit leichter Hand an den Fakten entlang: Prousts Umzug innerhalb von Paris etwa macht Cruchaudet zu einem doppelseitigen Seiltanz mit Kisten, Kästen und Koffern über den Dächern von Paris, in zartem Lavendel. All das wird launig untermalt von Prousts jämmerlichem Gewimmer, bis am rechten Bildrand endlich das Licht aus der neuen Wohnung strahlt wie ein verheißungsvoller Hoffnungsschimmer. Ein Gefühl, das jeder kennt, der schon mal umgezogen ist.

Haushälterin mit Assistentin

Erneut verführen Cruchaudets geschickt geblainte Verkürzungen, bei den sie Proust in seiner Bettdecke versinken lässt oder seine Körperpflege zur ballettartigen Choreographie erweitert. Dabei täuscht der leichte Tonfall nicht darüber hinweg, dass sich da einerseits ein Genie zulasten seiner Angestellten als Prinzessin auf der Erbse pampern lässt. Doch hier wird Céleste (deren Eintrag in der deutschen Wikipedia übrigens – fehlt) zur selbstbewussten Partnerin, die an der Aufgabe wächst, für sich (Lohndiskussion!) das doppelte Gehalt und eine Assistentin erhandelt. Und dennoch bleibt ein enormes Rätsel.

Das Rätsel geht so: Wenn man eine Zeichnerin/Autorin wie Cruchaudet in die Finger kriegt, wenn sie sowas abliefert – warum in drei Teufels Namen plündert man dann als Verlag nicht ihren Backkatalog? Denn Cruchaudet ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist knapp 50, 2014 hat sie schonmal mit „Das falsche Geschlecht“ Großes abgeliefert, und wer hier nachschaut, der findet eine Menge Comics, die a) fantastisch aussehen und dennoch b) nie auf deutsch erschienen sind, ja noch nicht einmal auf englisch. Damit muss doch was zu verdienen sein!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 24. Nov. 2024

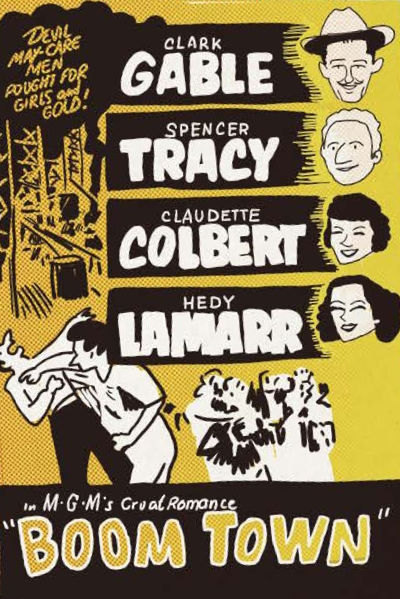

Die Leinwand als Comic-Stoff: Zwei Biografien beleuchten die Karrieren von Ava Gardner und Hedy Lamarr. Sehenswert sind beide, aber nur eine überzeugt

Zwei echte weibliche Hingucker sind gerade auf dem Comic-Markt, und - bitte? Ja, das kann man so sagen. Das muss man sogar so sagen, denn wenn die beiden Frauen keine Hingucker wären, dann würde überhaupt niemand einen Comic über sie machen. Man hat sie explizit so bezeichnet: Hedy Lamarr war die „schönste Frau der Welt“, Ava Gardner laut Regisseur/Autor Jean Cocteau sogar „das schönste Tier der Welt“. Beides würde man heute wohl nicht mehr so formulieren, verspricht aber ansehnliche Comics. Frage: Sind sie auch gut?

Es riecht nicht nach Rauch

Hängt ein bisschen davon ab, was man sich erhofft. Beide Comics führen uns zurück in eine glamourös nostalgische Welt: In „Ava“ sind es die 50er mit ihren Hotels, Salons, die Ana Miralles sehr einladend illustriert. Ava Gardner ist gerade auf Promo-Tour in Rio, wir sehen viele Interieurs von Flugzeugen, Hotels, Limousinen, Nachtclubs, Bars, polierte Autos und gottseidank sehen wir nicht, wie all das riecht.

Nach kaltem Rauch nämlich, weil praktisch jeder überall quarzt. Aber Miralles und Szenarist Emilio Ruiz schwelgen erkennbar gern in der guten alten Zeit, die sie eingängig frankobelgisch zeichnen, beinahe schon buck-dannyesk. Den Star-Appeal von Gardner nutzen sie weidlich und besonders gern mit einer Zigarette in der Hand. Bei Hedy Lamarr ist das deutlich differenzierter.

Sie drehte mit Stewart, Gable, Tracy

Zeichner Sylvain Dorange zeichnet weit weniger realistisch. Seine 30er, 40er, 50er Jahre sind stilisiert, reduziert, und wenn er die Demonstrationen im Wien der 30er zeigt, will man nicht unbedingt dabei sein oder gar einen Kaffee ordern. Das Umfeld eines Filmstars kann auch er attraktiv zeigen, Lamarrs Schönheit lässt er in Filmplakaten oder Zeitungsausschnitten aufblitzen, aber er schwelgt nicht: Seine Geschichte hat ihm Szenarist William Roy auch deutlich anders angelegt.

Es funkt

Die schöne jüdische Schauspielerin hat bereits ihren ersten Kinoerfolg erlebt, als sie 1937 (weniger vor den Nazis als vor ihrem besitzergreifenden Mann) nach Amerika flieht. Dort nimmt sie Filmmogul Louis B. Mayer unter seine Fittiche und baut sie zur „schönsten Frau der Welt“ auf. Mayer erlaubt ihr zwar (wie damals üblich) nicht, die Rollen frei zu wählen. Aber dennoch wird sie ein Weltstar, dreht (mehrfach!) mit James Stewart, Spencer Tracy, ihr Name steht gleich groß neben Clark Gable oder Claudette Colbert, so dass man sich wirklich wundert, wieso man bei allen TV-Wiederholungen so selten auf Lamarr stößt. Wesentlich präsenter ist ihr Wirken hingegen bei der Bluetooth-Technik.

Sie haben richtig gelesen: Die technisch interessierte Schauspielerin entwickelte mit dem Komponisten George Antheil ein Verfahren zum Frequenzwechsel im Funkverkehr. Gedacht war‘s für Torpedos, genutzt wurde es lang nach dem Krieg zur Telekommunikation. Weshalb Lamarr letztlich zu Lebzeiten und posthum mehr Ehrungen für ihr technisches Wirken erhielt als für ihre Filmkarriere.

Szenarist William Roy hat einen festen Plan: Mit gut gewählten Episoden will er eine selbstbewusste, auch technisch einfallsreiche Frau zeigen, die Szenen werden dabei nicht ausgewalzt, sondern präzise geschnitten. Was ist dagegen der Plan bei Emilio Ruiz?

Ein Traum von Kleid und Cadillac

Es fällt erst nicht so recht auf, aber der Vergleich mit „Hedy Lamarr“ zeigt: Es gibt im Gardner-Band nicht viel Plan jenseits von „schön“ und „Star“ und allenfalls noch Howard Hughes, denn der heikle Tech-Tycoon hatte ein konfliktreiches Verhältnis mit ihr. Aber Ruiz mag es nicht zur Hauptsache machen, und so ist der prominente Dauerknatsch nur eine von vielen Szenen, die Ava mal feurig, mal leidend durchsteht. Was seine Vorzüge hat, ich sehe schon recht gern, wie Frau Gardner in einem Traum von Kleid und Cadillac zum Flughafen schippert. Doch der Person komme ich dabei nicht näher. Von der Geschichte Hedy Lamarrs bleibt hingegen nachher einiges hängen, und genau das macht den Unterschied.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: