- 18. Dez. 2025

Die Outtakes (35): Mit 1 chaotischen Superheldin, 1 Korrektheits-Check und 1 Rilke-Fachfrau, die Rilke nicht erkennt

Zu strukturiert fürs Planlose?

Wie schön: ein Lebenszeichen von Elizabeth Pichs „Fungirl“: Die Spaßschleuder mit Saarbrückener Wurzeln kehrt mit zwei „Abenteuern“ zurück, einerseits in alter Frische, aber auch im erneuerten Gewand. Nach wie vor wird viel masturbiert, lustvoll gefaulenzt und geferkelt, andererseits sind die Episoden rund und abgeschlossen. Ich bin aber nicht sicher, ob die Struktur Fungirl guttut: Gerade das planlose Weitererzählen erhöhte ja den Reiz und die schöne Fassungslosigkeit darüber, wie ein Mensch und/oder gerade eine Frau mit spießigen Träumen (Erfolg, Familie, Respekt) zugleich derart ins Leben hineingammeln, -vögeln und -underperformen kann. Wenn aber Fungirl superheldinnenhaft gegen Sexmaschinen kämpft, hat plötzlich alles eine Form: Erst zeigt man Alltag, dann taucht das Problem auf, Fungirl möst das Problem mit der Löse. Aber ist denn nicht für jemanden wie Fungirl die normale Welt das eigentliche Abenteuer ? Vielleicht hab ich aber auch grad nur wieder einen Anfall von Besserwisserei. Zudem sind die Abenteuer aus dem englischsprachigen Backkatalog, das aktuelle Fungirl erlebt womöglich schon wieder ganz andere Sachen.

Rilkes Reisbreidiät

Okay, Rilke. Bin ich kein Fan von, aber muss ich auch nicht. Für Rilke-Comics gilt wie für jede andere Künstlerbiografie: Die Fans bedienen ist einfach, aber Laien den Künstler zu vermitteln ist der eigentliche Hauptgewinn. Und dabei darf man sich auf die Kunst verlassen oder auf das Leben, beides ist okay. Was also macht Melanie Garanin? Sie schickt die fiktive Journalistin eines Online-Magazins auf Rilke-Recherche nach Worpswede. Die Frau hadert mit ihrem Alter und ist auch sonst recht nörgelig plus in einer Beziehung mit einem blöden Volker. Unterwegs arbeitet sie für uns Rilke auf, exakt chronologisch, franziskabeckeresk illustriert, immer mit eingeflochtenen Rilke-Zitaten, das ist dann der erträgliche Teil. Dabei lernt sie einen charmanten Typen kennen, der – wie sie trotz ihrer Recherche erst auf Seite 93 merkt – genauso aussieht wie Rilke und auch Rilke ist. Fantasie? Wunsch? Realität? Egal, weil ab da unser Rilke sich in einem frauverfassten Mansplaining lang und breit selbst erläutert, was ihn beinahe so interessant macht wie eine Reisbreidiät. Die schlichte Erklärung dahinter: Garanin ist selber Fangirl. Das ist dann natürlich schön für sie.

Betreutes Ghostwriten

Nicht so überzeugend: Im Max-und-Moritz-preisgekrönten Band „Rude Girl“ (2022) startet Birgit Weyhe bei einem Seminar, in dem man ihr kulturelle Aneignung vorwirft. Weyhe ist gekränkt: Sie ist weiß, wuchs aber in Afrika auf. Muss man schwarz sein, um von dort berichten zu dürfen? Also reagiert sie mit einem Projekt: Sie schildert die Jugend der US-Professorin Priscilla Layne. Die hat jamaikanische Wurzeln, ist aber den Weißen zu schwarz, den Schwarzen zu hell. Eigentlich Sprengstoff, weil: Rassismus sogar von seiten sonstiger Opfer kommt. Aber Weyhe erzählt (aus Rücksicht? aus Vorsicht?) alles abschnittsweise, und nach jedem Abschnitt darf die Professorin die Schilderung beurteilen oder richtigstellen. Das ist behutsam gedacht, hat aber vor allem Nachteile. Nicht nur, weil Weyhe sich damit zur betreuten Ghostwriterin degradiert. Sondern auch, weil vor lauter Transparenz der Fokus vor allem darauf liegt, ob Weyhe alles richtig macht. So verschenkt „Rude Girl“ viel Antirassismus-Potential und verzettelt sich in Befindlichkeiten.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 2. Aug. 2025

Unverschämt trifft unbedarft: Was klingt wie ein Manga-Klischee wird in den Händen von Mariko Tamaki zum einfühlsamen Coming-of-age-Knüller

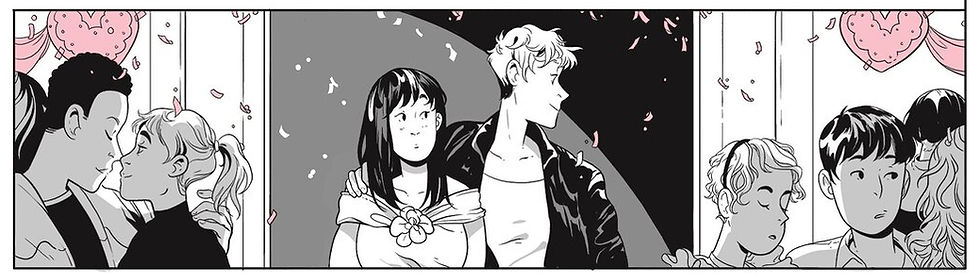

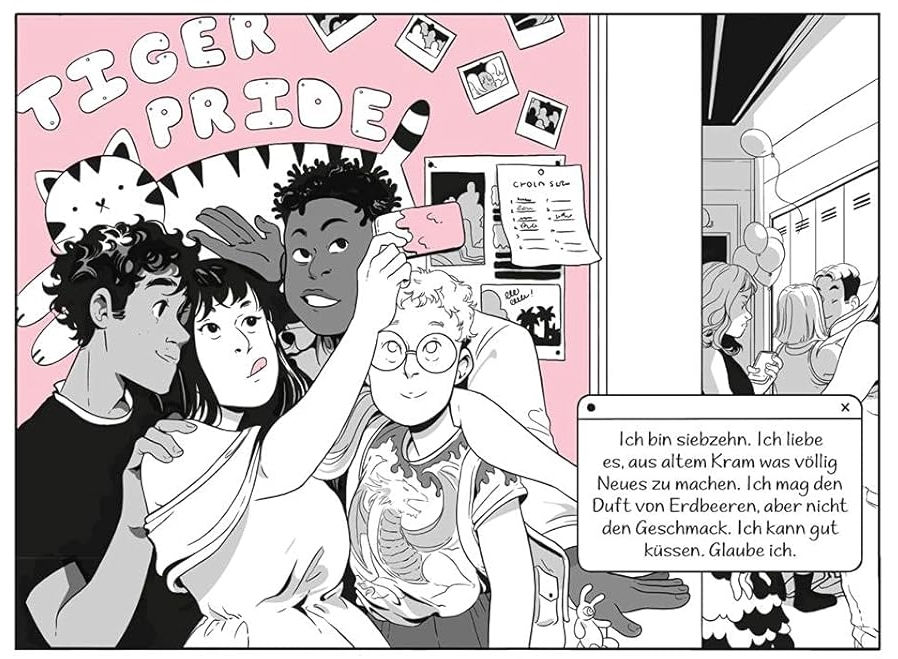

Ist das jetzt noch LGBTQIA-Zeug, frage ich mich. Und dass ich mich das frage, finde schon mal sehr gut. Ich bin erneut auf den Spuren des Vorwerks von Mariko Tamaki, diesmal lese ich „Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht“, gerate aber anfangs ins Stolpern.

Kein Junge namens Freddy

Ein Junge namens Freddy schreibt aus dem Off an eine Ratgebertante, dass er in ein Mädchen namens Laura Dean verliebt ist, was offenbar sehr schwer ist. Laura Dean ist so eine junge Brünette, und Freddy ist so ein kurzhaariger Blonder, der sich ein bisschen arschmäßig benimmt, warum beklagt er sich denn dann? Und ziemlich schnell wird klar, dass ich da was nicht gecheckt habe: Freddy ist gar nicht der Junge, sondern die Brünette. Und der blonde Arschmäßige ist ebenfalls ein Mädchen, eben jene Laura Dean.

Mein erster Gedanke, logisch, ist: „Warum sagt einem das denn keiner?“ Einfache Antwort: Weil hier jemand einfach mal mit der Lesberei nicht hausieren geht. Wozu auch: Freddys beste Freundin Doodle ist selbst lesbisch, und Heteros reden ja auch nicht dauernd darüber, dass sie hetero sind: Sie wissen's ja.

Ein ziemlicher Arsch

Sofort begreift man hingegen auch dank des Titels, dass Laura Dean ein ziemlicher Arsch ist. Sie benutzt Freddy nach Strich und Faden, lässt sie bei Langeweile als Pausenkasper antanzen und und bei jeder besseren oder mittelmäßigen Gelegenheit sitzen. Und ansonsten sieht sie zu, dass sie dank ihres Schulstar-Faktors möglichst bessere Gesellschaft findet oder mehr Bewunderer um sich schart, oder, oder, oder.

Wo reicht's?

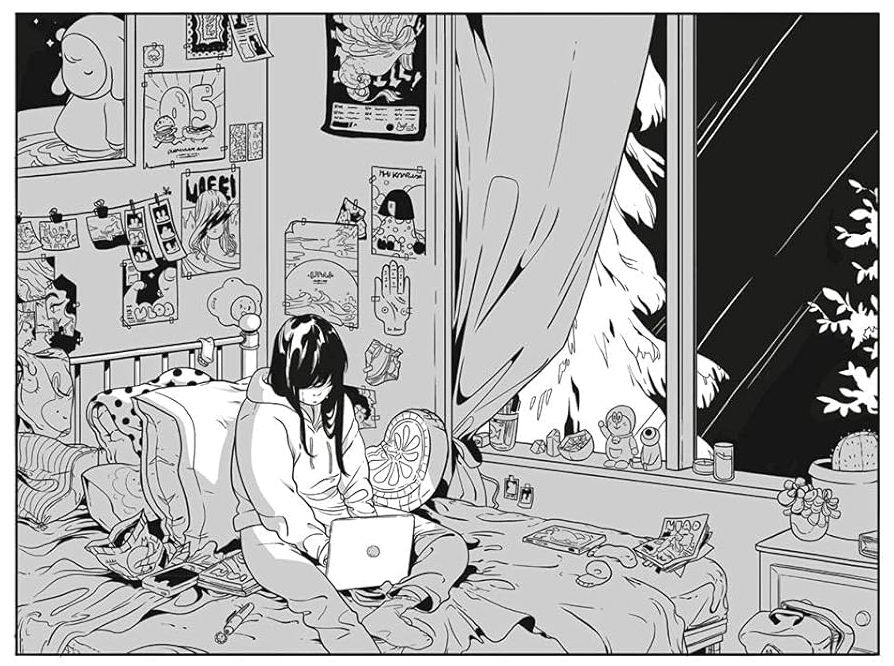

Elegant gewählt ist, dass diese toxische Liebe keiner 30-Jährigen zustößt, sondern einem Mädchen, bei dem noch einige Stofftiere im Zimmer herumkugeln. Dem diese ganze Erotik-Sex-Liebes-Sache neu ist und das richtige Verhalten komplett rätselhaft. Das erst lernen muss: Was muss man eigentlich hinnehmen? Und wo darf’s einem dann auch mal reichen?

Flirtkampf: David gegen Goliath

Vieles an dieser Coming-of-age-Novel ist nicht neu, aber trotzdem rührend und vor allem spannend. Denn Laura Dean ist zwar nicht viel älter, dennoch so haushoch überlegen, dass man sich einfach auf Freddys Seite schlagen muss. Erfreulich ist auch, wie wurscht das Lesbenthema ist, obwohl es doch ständig präsent bleibt.

Liebe ist Liebe ist Liebe, aus, fertig. Mit einer drolligen Ausnahme: Obwohl Freddy und ihre Freundinnen sich schon sehr progressiv fühlen, halten sie zugleich stur daran fest, dass je zwei Leute sehr exklusiv zusammengehören, nicht etwa drei oder acht. Was da wohl die Polyamourösen dazu sagen?

Mariko Tamaki (Text), Rosemary Valero-O’Connell (Zeichnungen), Annette von der Weppen (Üs.), Laura Dean, und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht, Carlsen, vergriffen, aber gebraucht günstig verfügbar, etwa hier.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Juli 2025

Die Outtakes (29): Diese Comics möchten wichtige Themen auf den Punkt bringen - und landen jeweils knapp daneben

A Debberla dudd si hald hardd

So ist’s eigentlich recht: Mit Lisa Frühbeis widmet sich in „Der Zeitraum“ eine gestandene Max-und-Moritz-Preisträgerin der Problematik alleinerziehender Frauen. Und Medien quer durch die Republik haben Frau Frühbeis dafür auf die Schulter geklopft, dass es nur so staubt. Nach der Lektüre wundert man sich allerdings ein wenig, wofür.

Lisa Frühbeis‘ Protagonistin ist eine junge Musikerin, die in sieben Tagen eine wichtige Komposition abgeben muss, aber eben leider/gottseidank auch noch zwei Kinder an der Backe hat. Was tut die junge Mutter also? Sie fährt mit den Kindern in den Urlaub. In ein Tiny House, das praktisch nur aus zwei Räumen besteht, so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten besitzt, auf einer Insel liegt, damit man die Kinder auch nicht mal per Bus ins nächste Kino schicken kann. Ich weiß nicht, wie’s Ihnen geht, aber ich denk dabei sofort: Warum nimmt sie eigentlich nicht noch ihren dementen Großvater mit, drei Hunde und vermietet eines der zwei Zimmer an einen kokainsüchtigen Studenten? Ja, optisch sieht das alles klasse aus: Für die Nöte findet Lisa Frühbeis schöne, sehenswerte Bilder, lebendige Farben. Aber all das hilft nicht mehr viel, wenn man Protagonistin samt Anliegen vom Start weg diskreditiert und es noch nicht einmal merkt. Denn so illustriert man nicht die Nöte alleinerziehender Mütter, sondern allenfalls die selbstgemachten Probleme unbedarfter Menschen. Oder, wie der Franke sagt: „ A Debberla dudd si hald hardd.“

Verzockt

Gutes Thema, schlimme Umsetzung: „Gaming“ von Szenarist Jean Zeid will die Entwicklung des Videospiels nachzeichnen, und da lacht ja zunächst das Herz des alten Mannes. Tatsächlich ist das Wiedersehen mit all den Erinnerungen angenehm, die Darreichung hingegen erschütternd altbacken. Zeid muss zwei Gestalten das Ganze erzählen lassen, einen Klugi (sich selber) und ein Doofi (Zeichnerin Émilie Rouge), und als ob das nicht genug wäre, muss auch noch ein Computerkästchen mit herumschweben wie diese Uhr in „Es war einmal der Mensch“. So spannend die Infos sind, so sehr treibt einem die Erzählweise Tränen in die Augen. Wie soll man das erklären… es ist so ziemlich wie seekrank aufm Traumschiff. Und das Ärgerlichste: Vor lauter Erklären übersehen die beiden wichtige Themen wie eingebaute Suchtmechanismen, In-Game-Käufe, all den fiesen Kram, der aus der schönen Spielerei immer öfter eine üble Abzocke macht.

Falsch eingelocht

Verlockend: Sarah Hübner legt mit „Unruhe“ eine schön reduziert bebilderte Parabel vor. In einem Bergdorf samt Postbotin entsteht auf einmal ein riesiges Loch. Irre tief, unfüllbar. Das beunruhigt die Menschen. Es kommen Geologen, die sagen, das Loch wäre sicher – aber wer weiß? Vielleicht lügen die Experten? Die Menschen ändern sich, jemand verkauft Streichhölzer als Amulette, und von einer alten, weisen Frau bekommt die Postbotin den Tipp: Nicht das Loch ist schuld, es gibt einen Brandstifter, der die Leute verdreht, und…

Hier ist dem Leser das Ziel längst klar: Eine Verschwörungsparabel soll's sein, die den Irrsinn elegant veranschaulicht. Doch dazu passt eines leider nicht: das Loch. Das Problem mit Corona oder Klimawandel ist doch, dass sie Unangenehmes verlangen (Masken, neue Heizung, weniger Schnitzel). Darum fliehen die Leute lieber in eine Quatschwelt. Doch das Loch verlangt – nichts. Man könnte es sogar als Touristenhotspot nutzen. Und so kann Hübner die Schwurbel-Symptome eben nur aufzählen, aber nicht: erklären oder entlarven (was der Sinn einer Parabel wäre). Vollends bricht die Analogie zusammen, als die Dörfler die Seilbahn abreißen, weil sie dort die Schuld suchen. Selbst der Dorfdepp weiß: Die Seilbahn braucht er noch, weshalb reale Mobs zuverlässig lieber Hexen jagen oder jüdische Seilbahnbetreiber. Das einfache Loch-Bild ist so verführerisch, dass man leicht übersieht, wie schief es ist – Hübner (Jahrgang 1998) hat das wohl unterschätzt. Kann vorkommen, aber so tendiert die Parabel zum gutgemeinten Pamphlet. Da war deutlich mehr drin!