- 14. Dez. 2025

Schlimmer Titel, reißerisch aufgemacht: „Auf den Hund gekommen“ wirkt wie eine Comic-Katastrophe – und entpuppt sich als Krimi-Perle

Das Cover lässt Übles fürchten: Niedlicher Hund schaut mitleiderregend, dazu eine Automatikpistole und Blutspritzer. Was immer man sich da zusammenreimt, gut wird's nicht. Billige Angstmache um den armen Hund? Und wenn nicht, ist es Comedy? Killer mit Hund, sowas in der Art? Aber das klingt dann so plakativ-platt, mangamäßig, Schwertkämpfer mit Goldfisch, Halunke mit Hamster. Und dann noch der Spaßtitel: „Auf den Hund gekommen“! Hilfe!

Doch: weit gefehlt.

Einmal nach Schema F, zweimal dagegen

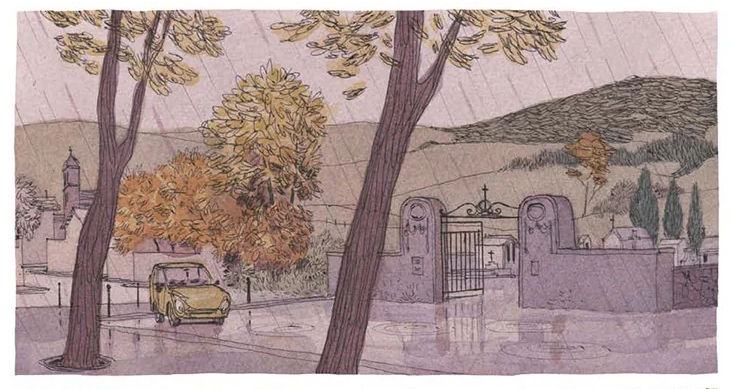

Los geht es ins Schema passend: mit einem Mord. Der Täter ist eine Dame um die 60, die im Renault R 5 auf ihr Opfer wartet. Sie hat ihren Hund dabei, arbeitet eiskalt, blitzschnell und mit einer Schalldämpferpistole – sie macht sie sowas scheint's öfter, vielleicht sogar beruflich. Ungewöhnlich ist, dass sie nicht nur das Opfer tötet, sondern auch dessen Dackel. Das kommt in diesem Genre nicht so oft vor. Und dann wird es gleich zweifach interessant.

Außer Kontrolle

Der ermittelnde, selbst nicht mehr junge Kommissar besucht seinen Vater, der offenbar in die Senilität abgleitet, und dessen Pflegerin. Hatten wir noch nicht so oft. Und wir erfahren: die Hundekillerin war auf eigene Faust tätig, sie ist also Teil einer Organisation – und irgendwie außer Kontrolle. Besonders schön: Wir erfahren all das mit wenig Geschwafel. Denn weil Bild und Text so gut ineinander greifen, klingen die Protagonisten nicht wie Fernsehkommissare, sondern können und dürfen reden wie normale Menschen.

Kill your darlings gründlich

Ab da zieht Lemaitre die Schrauben richtig gut an. Ich will auf keinen Fall zuviel verraten, aber es wird a) brutal und b) hat Lemaitre überhaupt kein Problem, Leute zu opfern, die man als Leser eigentlich für unverzichtbar hält. Was c) bedeutet, dass die Handlung (wenigstens für mich) richtig, richtig überraschend ist.

Dazu kommt überdurchschnittliches Artwork von Dominique Monféry: Keine gefällige Standardware, sondern etwas ruppiger, grober. Kombiniert mit sehr filmischen Einstellungen, Close-Ups, Draufsicht von der Zimmerdecke, Zoom aufs Detail, eine Prise Witz, nur eine ganz kleine, weil das hier eben nicht noch zur xten ach so schwarzen Komödie abgleiten soll. Szenarist Lemaitre hat sich ja auch nicht den blödsinnigen Titel ausgedacht: das Original heißt „Le serpent majuscule“, deutsch ganz grob „die große Schlange“, Hundeanteil null. Aber was soll's, Titel, Schmitel: Das hier ist eine echte, rundum gelungene Überraschung, ein richtiges Krimi-Juwel.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 9. Aug. 2025

Französische Ernte (II): Wie ein großes Comicangebot übersehenen Perlen zur zweiten Chance verhilft – etwa der bittersüßen Zauberwelt des Cyril Pedrosa

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht complètement connait? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 2: Er flipperkugelt in der Pariser Rue Saint Jacques von einem Comicshop in den nächsten. Die nicht nur bestimmte Themen abgrasen, sondern überhaupt von allen Autoren auch noch die komplette Backlist bereithalten. Weshalb man sich fragt: Warum hab ich nicht mehr von Cyril Pedrosa gelesen? Der sieht doch geradezu unverschämt gut aus!

Null Action, sanfter Witz

Pedrosas „Jäger und Sammler“ ist eine Herzenssache. Als der Titel 2016 auf deutsch erschien, hab ich ihn ignoriert, weil er „irgendwie anstrengend“ aussah. Und dem Leser so wenig entgegenkommt: Er erzählt von verschiedenen Menschen, man weiß nicht, was sie miteinander zu tun haben, es gibt null Action, nur sanften Witz. Was den Comic vorm Weglegen rettete, waren die Figuren und die Bilder.

Wie Pedrosa Menschen beobachtet und sich bewegen lässt, macht große Freude. Die Körperhaltung beim Rauchen, Streiten, In-der-Handtasche-kramen, da ist es völlig egal, worüber sie gerade reden, weil das Gespräch durch die Zeichnungen so viel Leben gewinnt. Obendrein inszeniert Pedrosa Szenen und Dialoge so vielseitig und ideenreich, dass man völlig vergisst, wie unscheinbar die Gesprächsthemen sind.

Die richtige Pose im richtigen Moment

Er wechselt nicht nur die Perspektive, die Panelgröße, er wechselt das Licht, die Farben, den Fokus. Er reduziert etwa in berührenden Momenten die Schärfe, bis nur noch die Gesichter klar sind. Er entfernt die Konturen, tönt Doppelseiten in blaugrau oder auch in pink, Pedrosa öffnet ein regelrechtes Füllhorn der Optionen, dessen Output er aber auch passend dosiert. Als er beispielsweise zwei Doppelseiten Ex-Ehestreit an Weihnachten abfeuert, verzichtet er auf jeden Zusatz, weil ja der Zoff die Szene trägt. Ich brauchte bis zu diesem Streit, um endlich Zugang zu finden.

Denn alle Charaktere sind gleichwertig, und weil sie wenig miteinander zu tun haben, sitzt man anfangs da wie vor einem Haufen Puzzleteile. Man muss sich über die Ecken und Ränder reintasten. Und ich vermute: Je älter man ist, desto lohnender wird’s. Pedrosas Charaktere sind fast alle 40 aufwärts, sie rätseln über das Leben und seine Endlichkeit, ohne dafür alleingültige Wahrheiten liefern zu können.

Muss. Mehr. Pedrosa. Lesen.

Mit 20 hätte ich vermutlich gegähnt. Aber ich bin nicht mehr 20. Vielleicht sollten aber auch nur eine Menge Comics dem Leser einfach im richtigen Alter begegnen. Oder im richtigen Moment. Oder in Paris. Muss. Mehr. Pedrosa. Lesen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 14. Mai 2025

Die Outtakes (28): Mit einer deutschen Kurzstrecke, einem japanischen Aussteiger und einem tot umfallenden Aktmaler

Die Erde als Pinata

Schade, aber der Sprung zwischen Genres klappt nicht immer. Hinter dem Comic-Strip-Band „Liebe Erde“ steckt das Duo War and Peas, zu deutsch Jonathan Kunz und Elizabeth Pich, die unlängst mit „Fungirl“ einen hemmungslosen Humor-Hit gelandet hat, den aber eben im Langformat. Dieser Comic-Strip hier besteht nun aus meist vier Panels (vgl. Peanuts), das rückt die Pointe mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit – folglich befinden wir uns gewissermaßen in einer anderen Comic-Sportart als bei Pichs schön verschrobenem „Fungirl“. Am besten gefiel mir der großartige Startcartoon: Fünf Kinder nutzen die Erdkugel als Pinata, schlagen mit verbundenen Augen auf sie ein und hoffen, dass was Schönes rausfällt, wenn der Globus kaputtgeht. Aber Pich/Kunz haben nicht genug Pointen in dieser Qualität, und die zahlreichen „Heuschrecke-frisst-Männchen-nach-dem-Sex“-Gags können das nicht wettmachen. Kann aber auch Übungssache sein: Wenn der Erdkugel-Gag erst kurz vor Schluss dazukam, wäre wiederum das Duo auf einem guten Weg.

Der alte Mann und die Mangas

Das hier ist, mmmh, speziell. Schon gut, aber eigen, man muss es melancholisch-nachdenklich mögen, und ob dazu nach dem Blick in die Nachrichten noch so viele Lust haben? Trotzdem: Taiyo Matsumoto hat wieder zugeschlagen, mit „Tokyo dieser Tage“, erscheint jetzt seine Mangaserie über Mangas auf deutsch. Ein altgedienter Redakteur kündigt, weil er altersgemäß meint, den Geschmack für aktuelle Mangas verloren zu haben. Matsumoto liefert kapitelweise Szenen rund um den Abgang, die Autoren, die Zeichner, die Kollegen – und illustriert so den Blick hinter die Kulissen. Wer macht was, wieviel Liebe steckt immer wieder in diesem Kulturbusiness und welcher Druck lastet auf den Menschen, die die Kunst machen, herstellen, verkaufen, verbessern. Storyteller, Hintergrundzeichner, Tuscher, Verlagsredakteure – ich habe nebenbei mehr über das Manga-machen gelernt als auf zahlreichen Websites vorher. Aber eben mit einem immer leicht wehmütigen Aroma. Wobei: Jetzt im Frühling und bei Sonnenschein ist das Ganze vielleicht sogar ideal.

Alter Erhalter

Sowas kommt auch vor: Dem Autor folgend bin ich auf Pascal Rabatés „Bäche und Flüsse“ gestoßen, eine recht kurze Story (2011) mit allerhand Licht – und Schatten. Der Plot: Kaum hat der Witwer Émile entdeckt, dass sein Angelkumpel nicht nur heimlich Amouren hat, sondern diese auch als Akt malt, fällt der auch schon tot um. Émile lernt dann bei der Beerdigung dessen letzte Eroberung kennen – und stellt fest, dass das Leben offenbar noch nicht vorbei ist. Vieles davon ist sehr hübsch geworden: Die Dorfgemeinschaft, ihre Sprüche und auch Émiles Einsamkeit, einfühlsam, spaßig, das gefällt. Weniger gelungen ist die nächste Handlungswendung, die geht etwas zu arg ins Wohlfühlige. Ich verstehe, was gemeint ist, finde die Idee dahinter auch prima – aber damit ich es glauben kann, hätte ich gerne ein wenig Sand im Getriebe. „Dasselbe wie früher, nur eben in alt“ ist ein bisschen zuviel Anglerlatein, wenn man merkt, dass die Verschleißerscheinungen schon Ende 50 zunehmen...