- 16. Aug. 2025

Französische Ernte (III): Viele Comics gibt's nicht auf deutsch. Aber wer fremde Sprachen kann, findet „L'Odyssée d'Hakim“ auf spanisch, türkisch, englisch

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht parfait genug peut? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 3: Er spaziert in einen Comicshop. Das muss nicht in Paris sein, dazu genügt La Rochelle (80.000 Einwohner). Dort notiert er alles, was interessant aussieht, und sucht später im Netz, was es davon in einer Sprache gibt, die er kann. Für manche kann das Spanisch sein oder Italienisch, bei mir ist’s Englisch. Was mich zu „Hakim’s Odyssey“ bringt.

Geräuberte Optik

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Produkt, gerade auch marketingtechnisch. Fabien Toulmé bedient sich geradezu hemmungslos bei den gut verkäuflichen Kollegen Guy Delisle und Riad Sattouf. Und das nicht nur optisch: mit der Reportage ist er inhaltlich ganz bei Delisle, mit dem Thema „Syrien“ ganz bei Sattouf. Deshalb fiel er mir auch auf: Weil alles gellend „Abklatsch“ signalisierte. Der Band ist aber trotzdem eigenständig – und gut. Weil er eine Lücke füllt.

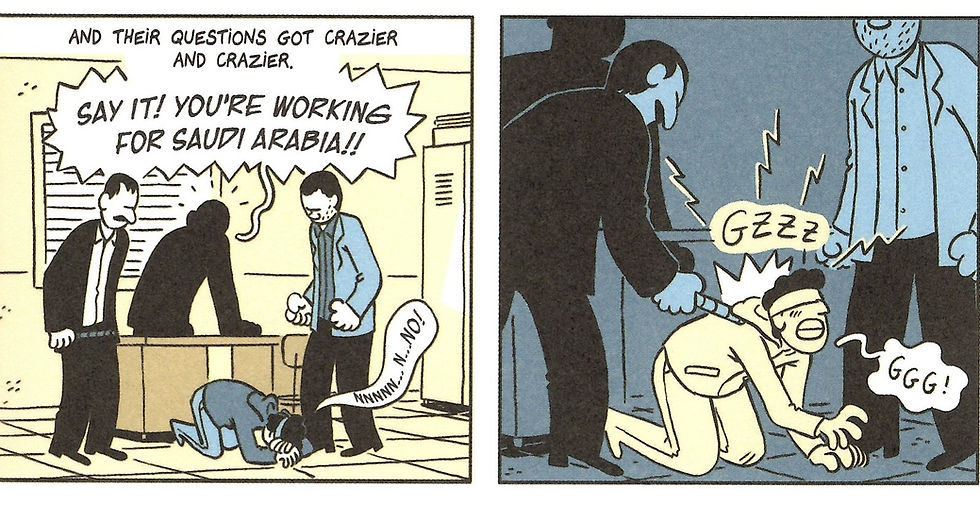

Nüchtern und fast humorfrei schildert Toulmé das Schicksal des Flüchtlings Hakim Kabdi. Der 2015 bei Aleppo seine eigene Gärtnerei hat. Bereits jetzt, noch vor Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, begreift man eine Menge. Über das Leben in Staaten, die eine Partei beherrscht. Man muss bestechen, Traumjobs aufgeben, weil man nicht zur Staatsclique gehört. Man wird geschuriegelt, und wer einen Posten hat, ist Gott und kann einen jederzeit zur Kasse bitten. Und all das, wohlgemerkt, ist noch die beste Version. Wenn's im Land leidlich läuft.

Leben im Einparteien-Staat

Sie führte aber dazu, dass eine Menge Syrer fanden, es müsste besser werden. Als sie dies friedlich formulierten, begann für die Assad-Diktatur Phase 2: Wenn der Laden nicht mehr läuft. Dann folgen Todesschüsse, Verhaftungen, Folter. Das trifft, wie in Phase 1 erprobt, alle. Wer protestiert, angeschossenen Demonstranten hilft, aber auch wer Geld hat oder Verwandte mit Geld. Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, Sie haben’s gerade erst hier von der Franco-Diktatur gelesen.

Es. Ist.

Immer. So.

In der DDR von gestern, der Türkei von heute, den USA von morgen, im Sachsen-Anhalt von übermorgen.

Es hilft Hakim nicht, dass er nie ein Protestplakat getragen hat. Er wird erst grundlos verhaftet, dann grundlos gefoltert, dann grundlos entlassen, ab da ist er dauerverdächtig. Als sein Bruder spurlos „verschwindet“, die Armee ihm die Gärtnerei wegnimmt, sein Haus wegbombt, muss er fliehen, um für die inzwischen verarmte Familie Geld zu verdienen. Er versucht es erst in der Nähe, in Beirut, Jordanien, dann in der Türkei. Und er arbeitet wie der Teufel.

Die ungeregelte Region

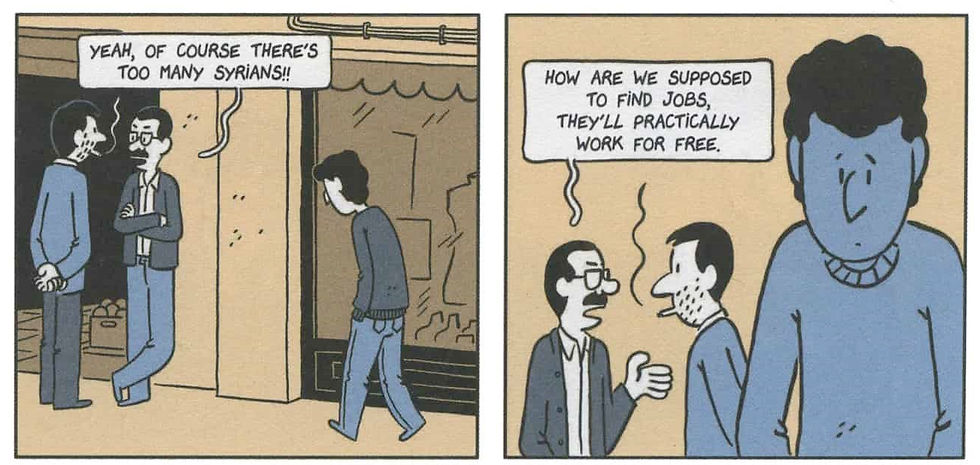

Er putzt, backt Brot, schleppt Zementsäcke, alles für Hungerlöhne, alles schwarz, weil in diesen Ländern niemand Syrer offiziell einstellt. Immer mehr Schwarzarbeit führt zu sinkenden Löhnen, wütenden Einheimischen, Restriktionen. Spätestens hier ist klar, wohin Hakims Weg führt, führen muss: In einen Staat mit geregeltem Arbeitsmarkt, Gesetzen und funktionierender Wirtschaft, kurz – in eine westliche Demokratie. In diesem Fall Frankreich, wo er dann Fabien Toulmé treffen wird. Am Ende von Band 1 zieht Hakim nach dem Scheitern in Antalya nach Istanbul.

Wie nebenbei erfährt man auch, wie Hakim lernt. Er wird ständig betrogen, benutzt, belauscht und – vorsichtig, misstrauisch. Er ist dennoch extrem flexibel, wach, leidens- und anpassungsfähig, geduldig, eigentlich ein idealer Angestellter.

Warum der Dreiteiler in Deutschland bisher noch nicht erschien? Schwer zu sagen, auch Spanien und die eher unvorteilhaft geschilderte Türkei haben zugegriffen. Und die Engländer? Die kennen immerhin den Spruch „When life gives you lemons, make lemonade.“ Es ist nicht auszuschließen, dass den auch Staaten beherzigen sollten, wenn ihnen das Leben Flüchtlinge beschert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 18. Jan. 2024

Die Outtakes (10): Zuviel Rührseligkeit im Meer, zu wenig Logik im Mord und nicht genug Witz in den Muskeln

Die Farben des Schreckens

Erstaunlich, oder? Inzwischen genügt allein die Kombination aus Meerblau und Alarm-Orange, dass jeder sofort das Thema „Flüchtlinge“ vor Augen hat. In Adrian Pourviseh schildert nun ein weiterer Autor mit „Das Schimmern der See“ die unhaltbaren Zustände im Mittelmeer. Was teils exzellent gelingt: Die Praxis professioneller Retter schildert er präziser und eindringlicher als andere Versuche, zudem liefert er ein Update zu den seit 2017 eingetretenen Veränderungen hin zum Idiotischen/Unmenschlichen. Weniger hilfreich in diesem semijournalistischen Erfahrungsbericht ist allerdings Pourvisehs Neigung zur Rührseligkeit. Denn auch hier gilt: Die Leser schniefen umso weniger, je mehr der Autor selber schnieft.

Mimose mit Mord-App

Kaum vorstellbar brutal kommt der Thriller „A Righteous Thirst For Vengeance“ (zu deutsch: Ein aufrichtiger Rachedurst) daher. Der Start ist hervorragend, geradezu „Spiel mir das Lied vom Tod“-Qualität: Wir folgen (wortkarg und ausführlich) dem dicklichen, mittelalten Sonny, der durch den Regen mit dem Bus zu einem einsamen Haus fährt: Dort findet er ein totgefoltertes Paar. Das ist langsam und grandios inszeniert, sehr überraschend. Aber dann beginnt der Unfug: Sonny hinterlässt (nach Stunden im Regen) blutige Fußabdrücke? Er hat Zugang zu einer Mord-App, die Aufträge und Mörder verbindet, ist aber trotzdem ständig überrascht, dass er auf Leichen stößt? Das legt nahe: Szenarist Rick Remender und Zeichner André Lima Araújo haben Lust auf große Effekte – aber nicht darauf, deren Entstehung überzeugend herzuleiten. Daher finden sich auch immer wieder in den Szenen logische Fehler. Und daher braucht auch der Superkiller ein besonders ausgefeiltes Tötungsritual. Das ist so durchschaubar, dass aus einem Thriller, der mehr hätte sein können, letztlich nicht mehr wird als ein solide inszenierter Gewaltporno.

Kopflose Augenkunst

Richard Corben war für mich immer geiler Fantasyscheiß. Das Cover von Meat Loafs Album „Bat Out Of Hell“, Motorräder, Muskeln, Action, ordentlich realistisch gezeichnet, ahh, Kunst, die nicht anstrengt! Comics von ihm hatte ich nicht in der Hand, bis jetzt: „Murky World“ ist Teil des Spätwerks des 2020 verstorbenen 80-Jährigen. Optisch ist es erstaunlich satirisch, die jeweils achtseitigen Kapitel aus einer Fantasywelt strotzen vor skurrilen Gestalten, denen die Dummheit oft geradezu aus Mund, Augen und Ohren trieft. Weshalb sie oft mehr an Robert Crumb erinnern als an Meat Loafs Muskelbiker. Dazu gibt's absurde Welten, einfallsreich inszeniert, gutes Licht, das Auge fühlt sich wohl. Der Kopf leider nicht: Die Geschichte mäandert ziellos immer weiter vor sich hin, denn Corbens Dödeln und Dödelinnen fehlen Pointen, es gibt weder was zu Fürchten noch was zu Lachen und so fängt man leider irgendwann an zu blättern. Ich muss wohl mal was anderes von ihm ausprobieren. Möglichst und sicherheitshalber mit einem anderen Autor.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Nov. 2023

Die Outtakes (8): Was verbindet die Mafia, die Russen und das Leben? Manchmal muss man vor allen dreien weglaufen

Leben undercover

Bitter, aber nicht bitter genug – und das ist gleich ein drittes Mal bitter: Eigentlich ist „I’m still alive“ von Roberto Saviano ein glaubhaft autobiografisches Porträt des italienischen Autors, der seit 15 Jahren von der Mafia bedroht wird. Er führt ein Leben unter Personenschutz, reist undercover, wohnt in Hotelzimmern oder Polizeistationen, nicht unähnlich wie der Autorenkollege Salman Rushdie. Das Leben ist ermüdend, entnervend, aber auch sehr wenig abwechslungsreich. Und das ist auch im Comic spürbar: Was auf den ersten 30 Seiten noch empört, fängt rasch an sich zu wiederholen. Weshalb man beginnt, diese Langeweile ausgerechnet Saviano vorzuwerfen, dem sie ja von der Mafia aufgezwungen wurde. Oft hilft hier Zeichner Asaf Hanuka, der immer wieder ungewöhnliche Bilder für Savianos unfreiwillige Routine findet. Aber alles kann auch er nicht aufpeppen.

Perspektivwechsel

Uli Oesterles „Vatermilch“ war 2020 ein richtiger Volltreffer: der schaurig-schöne Absturz des Markisenvertreters und Vorstadtcasanovas Rufus Himmelstoss im München der 70er Jahre. Als vierbändige Serie ist die Geschichte angelegt, recht ehrgeizig, weil der obdachlose Antiheld eigentlich kaum noch tiefer sinken kann als am Ende von Teil 1. Doch Oesterle kann sich's nicht ganz frei aussuchen, weil die Handlung von der Geschichte seines Vaters inspiriert ist. Die Perspektive hätte man deswegen allerdings nicht ändern müssen: Himmelstoss ist jetzt Ich-Erzähler, der meist wortreich schildert, was die Leser eigentlich erleben sollten. Zudem muss Himmelstoss hinter Oesterles Vater her nun auf den dramatisch unattraktiveren Weg der Läuterung einbiegen, den er lang und breit mit Pennerkollegen diskutiert. Weshalb man statt der Kälte der Straße (Band 1) oft eher die Lauwärme eines Priesterseminars spürt. Für Münchner bleibt der Band allerdings Pflicht: Denn optisch ist Oesterle nach wie vor eine Klasse für sich, und was er aus Vierteln, Straßen, Brücken und Gebäuden der Stadt herausholt, ist Zeitreise und Stadtporträt in einem.

Arme Kühe

Man hätte mehr Brisanz erwartet: In einer Zeit, in der Ukrainer oder Palästinenser auf der Flucht vor der Fackel des Krieges ihre Heimat verlassen müssen, könnte ein Comic wie „Kannas“ Verständnis wecken, warnen, mahnen, wasweiß ich. Denn „Kannas“ widmet sich der Flucht der Karelier 1944 vor der Roten Armee. Und der bereits 2016 erschienene Band dürfte seinen Import nach Deutschland sieben Jahre später natürlich auch der Entwicklung in der Ukraine verdanken. Aber letztlich verheddert sich hier Vieles: So erliegt das Projekt oft der faszinierenden Authentizität zeitgenössischer Fotografien, die großzügig eingebunden werden. Es richtet viel Augenmerk (wegen der vorhandenen Bilder?) auf die Kühe. Und es ignoriert komplett den geschichtlichen Hintergrund, der durchaus ambivalent ist: Ja, erst überfiel die Sowjetunion 1939 Finnland, aber mit Hitlers Überfall auf die Russen ergriffen die Finnen die Chance zur Revanche eben an der unseligen Seite der Nazis. „Kannas“ bleibt im Ungefähren und wird zu einem Mix aus „Harte Zeiten“ und „Ach, die armen Kühe“, eine Art „Ein Kessel Unschönes“. Was bei allem Leid und Elend eben nur halbbetroffen und eher ratlos zurücklässt.