- 23. Nov. 2025

Wie arbeitet man als Künstler in einer Diktatur? Vier Comics berichten aus dem Iran und Nordkorea. Und ihre Bilanz ist so gruselig, dass man lachen müsste

Rambo, gar nicht mal so gut getroffen. Stimmt. Schon das erste Bild hier ist gar nicht so besonders, aber das ist diesmal egal: Weil die Geschichte einfach gut ist. Das gibt’s und wenn man die hat, kann man auch mal mit der Kunst eher bedarfsorientiert arbeiten. Wie in „Der Diktator und der Plastikdrache“: Der Band ist zeichnerisch eher anspruchslos, die Geschichte dafür völlig irre. Und real dazu.

Filmförderung auf nordkoreanisch

Ende der 70er Jahre dämmert dem Nordkoreas Diktatorensohn und Filmfan Kim Jong-Il, dass nordkoreanische Filme grauenhaft verkitschter Propagandamist sind und mit James Bond-Blockbustern nicht ansatzweise konkurrieren können. Kurz darauf wird der südkoreanische Regisseur Shin Sang-ok nach Nordkorea entführt.

Warum, sagt ihm keiner, stattdessen wird er von Handlangern des Regimes umerzogen und in Einzelhaft gesteckt. Nach Jahren mit Propaganda, Fluchtversuchen und Folter bis hin zur Scheinhinrichtung wird Sang-ok dem Nachwuchsdiktator vorgestellt, der ihn erst bejubelt und dann mit Sang-oks gleichfalls entführter Ex-Frau und Starschauspielerin Choi Eun-hee in eine Villa steckt. Dort sollen beide von nun an im Staatsauftrag mit nahezu unbegrenzten Vollmachten Filme machen.

Ein Kunstgriff genügt

Ein halbes Dutzend ordentlicher Streifen entsteht, bis dem Paar 1986 unter abenteuerlichen Umständen in Wien die Flucht gelingt. Die Geschichte ist so absurd, dass es einfach genügt, sie nicht kaputtzumachen, und genau das macht Fabien Tillon: Er strafft die Story etwas und nutzt einen Kunstgriff, nämlich mit Sang-oks Entführung zu beginnen und ihn möglichst lang im Ungewissen zu lassen. Ansonsten vertraut er der Handlung.

Die Panels von Zeichnerin Fréwé (Frederique Rich) liegen zwischen Hausgebrauch und trashy, aber in den besten Momenten (wie auf dem Cover!) ergänzt sich das sogar perfekt. Vor allem, weil beide auch hier starken Szenen vertrauen: Wie etwa Sang-ok nach Jahren im Knast praktisch direkt aus der Zelle auf Kim Jong-Ils Prachtparty (zu Ehren des entführten Regisseurs!) abgeliefert wird. Da reicht es, wenn man sich einfach nicht verkünstelt. Dann klebt man noch einen ordentlichen Making-of-Teil dran, nicht zu lang, nicht zu kurz, mit Hinweisen auf das Fernost-Kino und die nordkoreanische Entführungspraxis, fertig ist eine gruselkomische Horrorkomödie, in der man obendrein auch noch brandaktuell mitkriegt, wie Autokraten sich ihre eigene Welt zurechtbasteln, mit der sie der blöden Realität entgegentreten wollen.

Fortsetzung folgt, in Ihrer Tageszeitung.

Zuerst gekommen, zuviel Kunst genommen

Beim Googeln ist mir dann aufgefallen, dass die Story vor kurzem bereits als Comic verarbeitet wurde: von Sheree Domingo und Patrick Spät, unter dem Titel „Mme. Choi & die Monster“, gesponsert und gestützt von der oft sehr geschmackssicheren Berthold-Leibinger-Stiftung. Aber soviel die Freude die Autoren hier spürbar am Stoff hatten, ist ihnen doch ein wenig der Gaul durchgegangen: Sie haben einen von Sang-oks nordkoreanischen Auftragsfilmen derart gründlich eingebaut, dass ich ohne den „Plastikdrachen“ zuvor vermutlich nur die Hälfte kapiert hätte. Wer hier zugreifen mag, sollte vielleicht vorher wenigstens die entsprechenden Wikipedia-Einträge lesen.

Patrick Spät (Text), Sheree Domingo (Zeichnungen), Mme. Choi & die Monster, Edition Moderne, 24 Euro

Gesprengter Obstsalat

Nordkorea zum dritten: Keum Suk Gendry-Kims „Mein Freund Kim Jong-un“ verspricht eine möglicherweise satirische Auseinandersetzung mit Diktator und Staat und liefert eine Art Obstsalat quer durch den Gemüsegarten. Mal streift sie den eigenen Alltag in Südkorea, mal interviewt sie ehemalige südkoreanische Präsidenten, mal einen Freund des Diktators, dann kommt ihre eigene Jugend dazwischen samt der Klage über eine japanische Freundin, die ihren Namen falsch ausspricht, ein Kind, das im Koreakrieg von kolumbianischen Soldaten nach Südamerika mitgenommen wurde – Roger over hä? Weil das noch nicht genug Zutaten sind, zitiert die Harvey-Award-Trägerin auch noch Chaplin, interviewt eine geflohene Nordkoreanerin, die findet, dass man als Frau ruhig den Körper einsetzen sollte und, ja, auch das kommt vor, einiges, was man über die Diktatorenfamilie samt dem aktuellen Herrscher weiß und daher überall lesen könnte. Optisch ist das alles anspruchsvoll und aus einem Guss, stilistisch wechselt es ohrfeigenschnell zwischen Kummer und Comedy, inhaltlich ist es, als hätte man Kraut und Rüben in einen Kessel Buntwäsche geschmissen und anschließend gesprengt. Wer soll daraus schlauer werden?

Kakerlakack

Kürzlich habe ich mich ja sehr über Mana Neyestanis grandiose „Papiervögel“ gefreut, und wie immer stellt sich die Frage: Hat der nicht vielleicht schon vorher gute Sachen gemacht? Antwort: Ja, aber andere. Er hat sich sozusagen geschickt an die „Papiervögel“ herangetastet.

Aufruhr im Gottesstaat

Neyestani ist 52, Iraner, startete dort als Cartoonist und wäre das im Prinzip auch gerne geblieben. Warum es anders kam, schildert sein Debüt „Ein iranischer Albtraum“. Neyestani zeichnet eines Tages für die Kinderseite eine Kakerlake, die ein Wort sagt, das aus einem regionalen Dialekt in die Alltagssprache gewandert ist. Der Cartoon sorgt für Aufruhr im Gottesstaat: die Leser jener Region fühlen sich als Kakerlaken beschimpft. Ob der Konflikt real oder politisch provoziert ist, lässt sich nicht herausfinden – aber Neyestani wird verhaftet.

Seine Haft entpuppt sich etwas weniger als Folterdrama sondern als kafkaeske Bedrohung: Neyestani ist mal als Aufrührer beschuldigt, mal zu seinem eigenen Schutz inhaftiert, er soll sich entschuldigen, er soll seine Kollegen bespitzeln, und stets begegnet er Gefangenen, die ähnlich wenig wissen.

Flucht nach Frankreich

Gefangene vergewaltigen andere Gefangene gegen Drogen, die Beamten sind undurchsichtig, unberechenbar, und über die Gänge und zum Verhör wird man nur mit verbundenen Augen geführt, weil… tja, es bleibt ein Rätsel. Genauso rätselhaft kommt eines Tages die Entlassung, allerdings sofort begleitet mit der Drohung des Wiedereinsperrens. Neyestani flieht mit seiner Frau nach Frankreich – gut für die beiden und die Comicszene.

Im „Iranischen Albtraum“ macht er das Beste aus seiner Comic-Unerfahrenheit. Den Plot liefert die Realität, sein schwarz-weißer schraffurbetonter Stil ist der des politischen Zeitungscartoons, beides kombiniert sich sehr gut zur skurril-düsteren Gegenwartsskizze, die sich, so bitter das klingt, auch ausgezeichnet konsumieren lässt. Und nebenher erklärt, wie sich autoritäre Regime komplexerer Kompetenzen und deren wirtschaftlicher Nutzung berauben

Maya Neyestani, Marin Aeschbach (Üs.), Wolfgang Bortlik (Üs.), Ein iranischer Albtraum, Edition Moderne, gebraucht erhältlich, beispielsweise hier.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 20. Aug. 2025

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

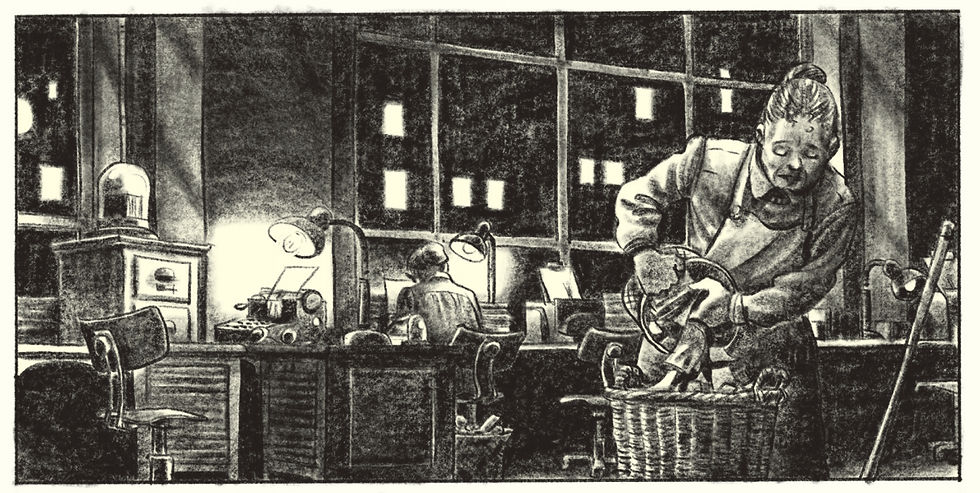

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Juli 2025

Die Outtakes (29): Diese Comics möchten wichtige Themen auf den Punkt bringen - und landen jeweils knapp daneben

A Debberla dudd si hald hardd

So ist’s eigentlich recht: Mit Lisa Frühbeis widmet sich in „Der Zeitraum“ eine gestandene Max-und-Moritz-Preisträgerin der Problematik alleinerziehender Frauen. Und Medien quer durch die Republik haben Frau Frühbeis dafür auf die Schulter geklopft, dass es nur so staubt. Nach der Lektüre wundert man sich allerdings ein wenig, wofür.

Lisa Frühbeis‘ Protagonistin ist eine junge Musikerin, die in sieben Tagen eine wichtige Komposition abgeben muss, aber eben leider/gottseidank auch noch zwei Kinder an der Backe hat. Was tut die junge Mutter also? Sie fährt mit den Kindern in den Urlaub. In ein Tiny House, das praktisch nur aus zwei Räumen besteht, so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten besitzt, auf einer Insel liegt, damit man die Kinder auch nicht mal per Bus ins nächste Kino schicken kann. Ich weiß nicht, wie’s Ihnen geht, aber ich denk dabei sofort: Warum nimmt sie eigentlich nicht noch ihren dementen Großvater mit, drei Hunde und vermietet eines der zwei Zimmer an einen kokainsüchtigen Studenten? Ja, optisch sieht das alles klasse aus: Für die Nöte findet Lisa Frühbeis schöne, sehenswerte Bilder, lebendige Farben. Aber all das hilft nicht mehr viel, wenn man Protagonistin samt Anliegen vom Start weg diskreditiert und es noch nicht einmal merkt. Denn so illustriert man nicht die Nöte alleinerziehender Mütter, sondern allenfalls die selbstgemachten Probleme unbedarfter Menschen. Oder, wie der Franke sagt: „ A Debberla dudd si hald hardd.“

Verzockt

Gutes Thema, schlimme Umsetzung: „Gaming“ von Szenarist Jean Zeid will die Entwicklung des Videospiels nachzeichnen, und da lacht ja zunächst das Herz des alten Mannes. Tatsächlich ist das Wiedersehen mit all den Erinnerungen angenehm, die Darreichung hingegen erschütternd altbacken. Zeid muss zwei Gestalten das Ganze erzählen lassen, einen Klugi (sich selber) und ein Doofi (Zeichnerin Émilie Rouge), und als ob das nicht genug wäre, muss auch noch ein Computerkästchen mit herumschweben wie diese Uhr in „Es war einmal der Mensch“. So spannend die Infos sind, so sehr treibt einem die Erzählweise Tränen in die Augen. Wie soll man das erklären… es ist so ziemlich wie seekrank aufm Traumschiff. Und das Ärgerlichste: Vor lauter Erklären übersehen die beiden wichtige Themen wie eingebaute Suchtmechanismen, In-Game-Käufe, all den fiesen Kram, der aus der schönen Spielerei immer öfter eine üble Abzocke macht.

Falsch eingelocht

Verlockend: Sarah Hübner legt mit „Unruhe“ eine schön reduziert bebilderte Parabel vor. In einem Bergdorf samt Postbotin entsteht auf einmal ein riesiges Loch. Irre tief, unfüllbar. Das beunruhigt die Menschen. Es kommen Geologen, die sagen, das Loch wäre sicher – aber wer weiß? Vielleicht lügen die Experten? Die Menschen ändern sich, jemand verkauft Streichhölzer als Amulette, und von einer alten, weisen Frau bekommt die Postbotin den Tipp: Nicht das Loch ist schuld, es gibt einen Brandstifter, der die Leute verdreht, und…

Hier ist dem Leser das Ziel längst klar: Eine Verschwörungsparabel soll's sein, die den Irrsinn elegant veranschaulicht. Doch dazu passt eines leider nicht: das Loch. Das Problem mit Corona oder Klimawandel ist doch, dass sie Unangenehmes verlangen (Masken, neue Heizung, weniger Schnitzel). Darum fliehen die Leute lieber in eine Quatschwelt. Doch das Loch verlangt – nichts. Man könnte es sogar als Touristenhotspot nutzen. Und so kann Hübner die Schwurbel-Symptome eben nur aufzählen, aber nicht: erklären oder entlarven (was der Sinn einer Parabel wäre). Vollends bricht die Analogie zusammen, als die Dörfler die Seilbahn abreißen, weil sie dort die Schuld suchen. Selbst der Dorfdepp weiß: Die Seilbahn braucht er noch, weshalb reale Mobs zuverlässig lieber Hexen jagen oder jüdische Seilbahnbetreiber. Das einfache Loch-Bild ist so verführerisch, dass man leicht übersieht, wie schief es ist – Hübner (Jahrgang 1998) hat das wohl unterschätzt. Kann vorkommen, aber so tendiert die Parabel zum gutgemeinten Pamphlet. Da war deutlich mehr drin!