- 25. Okt. 2022

Es ist selten, aber es kommt vor: Lewis Trondheim unterperformt. Aber ausgerechnet jetzt und hier?

Denn Comic-Superstar Trondheim veröffentlicht mit „Beim Teutates“ eine „Asterix“-Parodie – es trifft also Top-Name auf Top-Titel. Auf sowas warten Fans, das ist praktisch wie ein WM-Finale. Und eigentlich kann doch nichts schiefgehen, denn der 58-jährige Franzose ist ein absoluter Parodie-Experte.

Seine größten Erfolge, die Serien „Donjon“ und „Ralph Azham“ sind gewitzte Fantasy-Persiflagen, bei denen Trondheims Helden mit schöner Regelmäßigkeit die Erwartungen des Genres unterlaufen. Und gerade erst hat er zweimal die Disney-Figuren auf neue Abenteuer geschickt, auch hier hat er einfallsreich und mustergültig das Parodisten-Handwerk vorgeführt. Was also klappt in „Beim Teutates“ nicht? Schließlich fängt Trondheim auch noch richtig gut an!

Die Probleme liegen herum wie Römer im Wald

Trondheim schickt seine Figur „Herr Hase“ in die Asterixwelt. Der immer leicht verpeilte Großstädter landet aus dem Nichts in der Welt des gallischen Dorfs. Er trägt Asterix‘ Klamotten, hat aber im Unterschied zu Asterix selber alle Asterix-Abenteuer gelesen. Hase muss sich also zurechtfinden, vermutet eine „versteckte Kamera“, begreift dann, dass die Reise real ist – und hat ab hier den Vorteil, dass er als Einziger über alle Informationen eines leidenschaftlichen Asterix-Lesers verfügt. Kann jetzt noch was schiefgehen? Ja, und zwar schon bei der ersten Gelegenheit.

Trondheim lässt den Zaubertrank in der realen Gallierwelt tödlich wirken. Das ist plausibel, müsste aber Folgen haben: Gallier, die reihenweise Römer verkloppen, sind muntere Raufbolde – aber Gallier, die reihenweise Römer umbringen, sind Psychopathen. Und während Römer, die Prügel riskieren, konsequent ein sehr vorsichtiges und ängstliches Lagerleben führen, sind Römer, die sich zu Hunderten und Tausenden mit einem Fingerschnippen abschlachten lassen, einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und wie löst Trondheim das Problem? Gar nicht. Es lässt es einfach herumliegen wie die toten Römer im Wald.

Zuwenig Persiflage, zuviel Abenteuer

Diese Halbherzigkeit, die fast wie Lustlosigkeit aussieht, zieht sich durch den ganzen Band. Die Standardthemen werden abgearbeitet wie von einer Einkaufsliste, auch mit bereits in den Originalalben genutzten Pointen: dass Fische nach Zaubertrankgenuss kräftig sind weiß man seit Asterix‘ Besuch in Britannien, und einen Kupferkessel hat man den Piraten auch schon mal an den Kopf gefeuert.

Ebenfalls wenig hilfreich: dass Herr Hase recht schnell eine Erklärung für seine Zauberreise bekommt und eine Aufgabe, nämlich die Geheimhaltung des Zaubertranks zu retten. Dabei hätte man darauf noch am ehesten verzichten können: Hauptaufgabe einer Parodie ist das Parodieren. Das wenigstens kann Trondheim derart im Schlaf, dass ihm auch diesmal einige nette Momente gelingen, etwa wenn er die Sprachgewohnheiten der Gallier persifliert, oder die Frage beantwortet, wie der Zaubertrank eigentlich schmeckt. Davon hätte man gerne mehr gelesen.

Trondheim müsste es besser wissen

Warum Trondheim diese lauwarme Angelegenheit veröffentlicht, bleibt rätselhaft. Geldnot? Der Mann ist gut im Geschäft, seine Projekte kann er sich aussuchen. Dass es keine Sternstunde ist, muss ihm selbst aufgefallen sein: 2019 erschien „Asterix – Die Hommage“, bei der mehrere Dutzend Zeichner (darunter Mawil, Flix) sich mit dem Segen der Schöpfer an den Galliern versuchen konnten und deutlich mehr Ideen und Varianten entwickelten als „Beim Teutates“. Trondheim muss das wissen, er war einer von ihnen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 5. Juni 2019

Nur ein Bild pro Tag, kein Text: So veröffentlichte Lewis Trondheim den Webcomic "Das verrückte Unkraut". Jetzt zeigt auch die Druck-Version: Manchmal ist weniger wirklich mehr

Es ist nicht einfach herauszufinden, warum „Ralph Azham“ nicht so recht zünden mag. Die Serie enthält doch alles, was man von Lewis Trondheim kennt und schätzt: Ein misanthropischer Held mit abstrusen, kaum nutzbaren Kräften (sieht den Menschen Kinder und Schwangerschaften an), absurde, auch peinliche Momente, der funny-animal-Look, irgendwie ist die Serie stets kurz vorm Abheben – und tut es doch nicht. Aber während ich noch rätsele, fällt mir „Das verrückte Unkraut“ in die Finger. Stammt auch von Trondheim, ist grade frisch erschienen, ganz ähnlich und doch ganz, ganz anders. Denn mit dem verrückten Unkraut fällt plötzlich das Staunen wieder leicht.

Ein Bändchen wie eine Schachtel Eiskonfekt

Das „Unkraut“ ist klein. Ein dickes Bändchen, etwa so groß wie eine Schachtel Eiskonfekt im Kino. Es ist das Ergebnis eines Jahres auf Instagram: Trondheim hat die Geschichte im Tempo von einem Bild pro Tag erzählt, und dieses Bild gab’s jeden Tag auf seinem Account dort, als Foto direkt aus seiner Kladde. Diese hübsche authentische Note geht im Eiskonfektschachtelbuch leider verloren, da gibt’s nur die Bilder und man sieht nicht, mit welchen Stiften Trondheim gerade malt, aber das Leseerlebnis ist dafür natürlich erheblich komfortabler. Wenn man von lesen reden kann.

Trondheim hat nämlich nach langer Zeit wieder mal den Stummcomic ausgegraben. Er macht das öfter, einen seiner ersten großen Erfolge hat er damit gelandet: „Die Fliege“, deren Abenteuer ohne jede Sprechblase so gut funktionierten, dass gleich eine Trickfilmserie draus gemacht wurde. Mit Thierry Robin hat Trondheim das Album „Hallo, kleiner Weihnachtsmann“ stumm durchgezogen, und der Miniband „Nein, nein, nein“ war eine sehr unterhaltsame stumme Fingerübung. Wobei „stumm“ übrigens nicht bedeutet, dass nichts gesagt wird: Der Leser liest und hört es aber nicht, alle Informationen müssen sich für ihn aus dem Bild ergeben. Was doppelt herausfordernd ist, denn im „Verrückten Unkraut“ gibt es eine Menge Rätselhaftes.

Eine Stadt verdschungelt

Trondheim lässt seinen bewährten Helden Herr Hase durch eine Großstadt spazieren, die plötzlich zuzuwuchern beginnt. Gigantische Bäume, Schlingpflanzen, Büsche übernehmen die Straßen und Häuser, zugleich sind die Menschen verschwunden. Es gibt auch Monster, aber keine richtige Erklärung für all das und obendrein eine unerklärliche Blase, die durch die verdschungelte Stadt treibt. In dieser Blase ist alles wie früher, die Stadt noch Stadt, das Telefon funktioniert, und auch wenn es Herrn Hase nicht gelingt, in dieser Blase zu bleiben, so schafft er es doch, dort seinen Freund Richard auf seine Notlage aufmerksam zu machen.

Es sind verschiedene Aspekte, die sofort viel Freude machen. Da wäre schon mal die bizarre Ausgangssituation, skurril, gruselig, eine harmlose Angelegenheit wie Pflanzen wird auf einmal bedrohlich, das ZDF hätte früher sowas mit dem „Der fantastische Film“-Vorspann versehen. Zweitens ist die Aufgabe ein erkennbarer Ansporn für Trondheim: Nur ein Bild am Tag, das ist gar nicht so leicht, weil es seine eigenen Zwänge mitbringt.

Wie erzählt man mit nur einem Bild?

Man muss die Handlung voranbringen, den Faden vom Vortag in der Hand halten, außerdem kann man ein Bild pro Tag nicht behandeln wie irgendein Panel auf einer Comic-Seite. Es muss für sich selbst stehen können, es ist also mehr so was wie ein Heftcover am Tag und sollte auch anders komponiert werden. Es braucht eine Vordergrund, eine andere Perspektive.

Blicke über die Schulter sind eine Möglichkeit, Actionsequenzen aus starker Untersicht, mit all diesen Anforderungen schubst sich Trondheim aus seiner zeichnerischen Komfortzone, und das Ergebnis ist tatsächlich so, dass man sich eben nicht einfach durchblättert. Gut, manchmal mogelt Trondheim und macht halt doch einfach drei kleine Panel für einen Tag, aber auf den meisten Seiten bleibt man an einem komplexeren Bild hängen und nach der letzten Seite ist man tatsächlich so sattgelesen, als hätte man ein betextetes Album hinter sich. Vielleicht erklärt das auch die Zwiespältigkeit mit Ralph Azham.

Vermisst Trondheim den "Donjon"?

Azham hat bei allem Einfallsreichtum auch etwas Alltägliches, Routiniertes. Es gibt immer wieder nette Momente, aber letztlich bleibt der Eindruck, als hätte Trondheim den „Donjon“-Epos nur widerwillig eingestellt, weil sein Kumpel Joann Sfar keinen Bock mehr hatte – und sich dann eben Azham ausgedacht. Das ist dann wohl ein bisschen wie weiland Genesis nach dem Ausstieg von Peter Gabriel: Schon noch sehr okay, aber zugleich auch sehr berechenbar. Man macht mit Sicherheit nichts falsch, wenn man zu „Ralph Azham“ greift. Aber „Das verrückte Unkraut“ zeigt, was Lewis Trondheim aus sich rausholen kann, wenn er gefordert wird.

Dieser Text erschien erstmals bei SPIEGEL Online.

- 23. Nov. 2017

Beißend kalt, beängstigend düster: Manu Larcenets Graphic Novel „Brodecks Bericht“ erzählt in finsteren Bildern vom mörderischen Wunsch nach einem Schlussstrich

Jetzt wird’s ungemütlich. Aber so richtig. Beklemmend. Und wenn Sie jetzt vorsichtig fragen, wie ungemütlich genau, weil man ja gern vorher weiß, auf was man sich da einlässt, dann fällt mir als Vergleich nur ein: So wie Kafkas „Schloss“, aber ohne die lustigen Stellen. Es gibt, ehrlich gesagt, auch nur einen einzigen Grund, weshalb man „Brodecks Bericht“ lesen sollte. Weil er so gut ist, dass man Angst kriegt.

Eine Wundertüte namens Larcenet

Der Kopf hinter „Brodecks Bericht“ ist Manu Larcenet, ein erstaunlich wandelbarer Franzose, den die Meisten wohl zuerst in der humoristischen Fantasy-Fundgrube der „Donjon“-Serie entdeckt haben. Bei Carlsen hat er einen ebenfalls satirischen Band zur Serie „Valerian und Veronique“ beigetragen, aber derlei wirkt bei Larcenet eher wie ein entspannendes Luftholen, bevor er mit einem ernsten Werk in die Tiefe taucht. Mit „Blast“ hat er das vier Bände lang getan, eine bizarre Saga um einen stinkenden obdachlosen Fettwanst, widerwärtig und brutal und berührend zugleich. „Brodecks Bericht“, die grafische Umsetzung des gleichnamigen Romans von Philippe Claudel, ist ähnlich gnadenlos, dabei aber deutlich politischer.

Schöne Ordnung: Nach dem Mord kommt der Bericht

Die Geschichte spielt in einem abgelegenen, europäischen Bergdorf, nach einem Krieg – es könnte der erste oder zweite Weltkrieg sein, aber so deutlich wird es nicht. Brodeck kommt in den Dorfgasthof, um Butter zu kaufen – und findet dort die versammelten Männer vor, die gerade „den Anderen“ umgebracht haben, einen Maler, der im Gasthof abgestiegen ist. Sie beauftragen den eingeschüchterten Brodeck, der öfter für die Verwaltung schreibt, auch hierüber einen Bericht zu verfassen. Der Bericht soll alles beschreiben und sie zugleich entlasten. Brodeck gehorcht.

Larcenet schildert Brodecks Recherche in dem verschneiten Ort, in dem es nie richtig hell zu werden scheint, in dem jeder stets alles weiß, was die anderen tun. Larcenet bleibt Schwarz-weiß, mit sehr viel schwarz, was an sich schon eine Kunst ist bei so viel Schnee. Brodeck flüchtet sich in die Einsamkeit des Waldes, die Larcenet mit einer Vielzahl seiner großartigen Tierzeichnungen verstärkt: Wo Vogel und Wiesel ungestört sitzen, sagen sich auch Fuchs und Hase gute Nacht. Aber mindestens so verstörend wie die Abgeschiedenheit, die dauernde Kälte, die deprimierende Armut der kleinen Hütten, in denen allenfalls Kerzen für Licht sorgen, sind die Gesichter des Dorfbewohner.

Alles fressen, nicht fragen

Misstrauisch sind sie, vorwurfsvoll, übellaunig, finster – nur der reiche, Schweine züchtende Bürgermeister strahlt machtgewohnte Jovialität aus, als er Brodeck am Tag nach dem Mord nochmal anhand seiner Tiere erklärt, wie das Dorf tickt: „Sie fressen alles, und sie stellen sich keine Fragen. Sie denken nicht nach. Sie kennen weder Schuld noch Vergangenheit – sie leben einfach. Meinst du nicht, dass sie es richtig machen?“

Diese Vergangenheit ist tatsächlich der Schlüssel zu allem. Das Dorf hat sich im Krieg schuldig gemacht – mit Ausnahme von Brodeck, der sofort in ein Lager kam. Bei seiner Recherche findet er heraus, weshalb: Die Soldaten verlangten als Zeichen der Unterwerfung eine Säuberung von Artfremden. Die Männer liefern daraufhin den Dorftrottel aus und Brodeck, weil er nicht im Dorf geboren ist, sondern als Flüchtlingskind hinkam.

Die ersten Opfer sind Außenseiter

Als sich nach Brodecks Verschleppung Soldaten an seiner Frau vergehen, nutzen auch einige Dorfbewohner die Gelegenheit. Kein Wunder, dass man da gern „weder Schuld noch Vergangenheit“ kennen möchte. Dass man da den fremden Maler als Bedrohung empfindet, von dem man nicht weiß, was er in dem Dorf will, und der die Bewohner porträtiert, als könne er ihnen direkt in die Seele sehen.

Larcenet tut einiges, um die Naziparallelen nicht zu sehr hervorzuheben, er macht die Soldaten zu gesichtslosen Gruselgurken mit Zombiehunden, zu Recht: Das eigentliche Grauen sind die Dorfbewohner. Brodeck ist auch nach Jahrzehnten im Ort nur der „fußballspielende, ministrierende Senegalese“ des CSU-Generalsekretärs Scheuer – eben keiner von „uns“. Höchstens toleriert, nie akzeptiert, stets der erste auf der Abschussliste. Dass er das KZ überlebt hat, macht es noch schlimmer: „Da ich dies schreibe, begreife ich plötzlich, wie gefährlich es ist, Unschuldiger unter Schuldigen zu sein. Im Grunde nicht anders, als der einzige Schuldige unter Unschuldigen zu sein.“

Eine Lösung bietet Claudels Vorlage nicht – wo soll sie auch herkommen? Der Bericht ist nur symbolisch gemeint, der Bürgermeister verbrennt ihn als Sammlung dessen, „was das Dorf vergessen will“, denn „nicht alle sind so wie du, Brodeck.“ Brodeck versteht und flieht. Und wer bereit ist, dieses Unhappy End immerhin für eine Art Schlussstrich zu halten, kann sicher sein: Sobald die nächsten Soldaten kommen, wird das Dorf jemanden anderen zum Ausliefern finden.

Manu Larcenet, Brodecks Bericht, Reprodukt, 39 Euro Manu Larcenet, Blast, Reprodukt, Band 1-4 29-30 Euro Manu Larcenet, Die Rüstung des Jakolass, Carlsen, 12 Euro

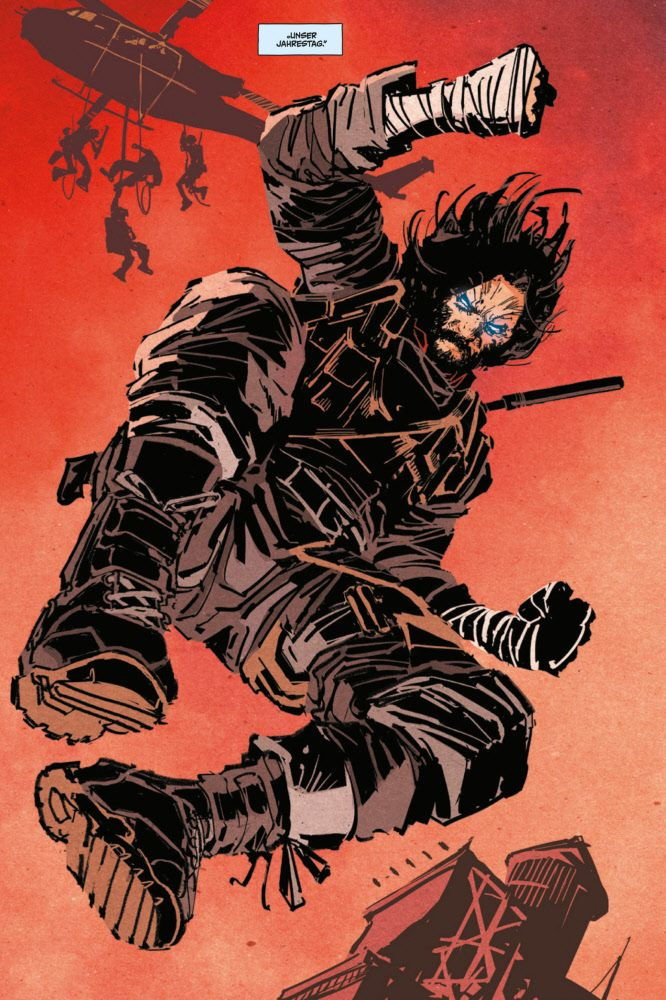

Das bringt uns zum Action-Comic BRZRKR. Den habe ich kürzlich fürs Münchner „Comic Café“ in die Finger bekommen, und die haben ihn ausgewählt, weil wiederum Keanu Reeves seine Finger drin hat. Ja, der Keanu Reeves, den man von „Matrix“ und „John Wick“ kennt und, wenn man sehr alt ist, von „Speed“. Reeves, so heißt es, hat sich die Geschichte ausgedacht und mit dem Autor Matt Kindt und dem Zeichner Ron Garney einen Comic draus gemacht. Ob’s stimmt, kann ich nicht sagen, für mich klingt’s eher nach dem Prinzip „Julia Roberts bringt ein Parfüm raus“. Die geht da auch nicht ins Labor und rührt sich munter was zusammen, sondern lässt sich von einer Firma drei Düfte vorschlagen, und einen davon nimmt sie dann eben. Aber viel wichtiger ist ja: Was taugt der Comic?

Hallo, Tony Soprano!

Er beginnt nicht schlecht. Wir erleben den B(e)RZ(e)RK(e)R in einem Einsatz für die USA, bei dem er jede Menge Hiebe einsteckt, aber vor allem nach und nach auf Waffen verzichtet und die Gegner mit der Hand durchbohrt oder zerreißt. Und im Voice Over verrät er einer anderen Person, wohl einer Art Therapeutin, dass es ihm jetzt besser geht. Genau hier könnten einige denken: „Hallo, Tony Soprano“. Und genau hier fängt BRZRKR an, mittelmäßig zu werden.

Sehr schnell bekommt der Prügelknabe eine Vergangenheit: 80.000 Jahre ist er alt. Sein Volk lebte in einem fruchtbaren Tal, umgeben von feindlichen Stämmen, und betrieb Ackerbau und Viehzucht. Jedes Jahr wurde es von Feinden ausgeplündert, versklavt, getötet, aber aus unerfindlichen Gründen (Masochismus? Blödheit?) blieb es trotzdem da. Und betete zu den Göttern, die ihm den kleinen Schlagetot lieferten.

Vaters wandelnder Fleischwolf

Der arbeitete fortan als Vaters wandelnder Fleischwolf. Vater wird reich, weil sie so all die wohlhabenden Feinde umher vernichten. Und obwohl der unermüdliche Dreschflegel sich und seinen Eltern schon nach wenigen Jahren die Sinnfrage stellt, ändert sich nichts. Wir erinnern uns: Der ewig junge „Highlander“ erwarb in den Jahrhunderten seines Lebens immerhin einen Wissensvorsprung, der ihn reich machte – unser Keanu-Lookalike brütet 80.000 Jahre dumpf schlachtend vor sich hin, leidet zwar offenbar darunter, entwickelt aber weder eine routinierte noch entspannte noch zynische noch irgendeine Einstellung. Was für ein SCHWCHKPF.

So weit, so dünn. Etwas ärgerlicher wird die Sache, weil immer wieder Bild-Motive auftauchen, die so vertraut wirken wie das Psychotherapeuten-Element. Frank Millers „Rückkehr des Dunklen Ritters“ wird ebenso zitiert/imitiert wie die Leichenberge aus „300“ oder die OP-Szene aus „Hard Boiled“. Aber das ist natürlich auch Erfahrungssache: Wer’s nicht kennt, dem fällt’s nicht auf. Was bleibt, ist ein handelsüblicher Splatterthriller ohne Thrill, denn dazu hätte man halt ein bisschen auf die Dynamik achten müssen. Wozu Reeves-Kindt-Garney vermutlich sagen: „Sorry, aber noch blutiger kann ich nicht.“