- 16. Aug. 2025

Französische Ernte (III): Viele Comics gibt's nicht auf deutsch. Aber wer fremde Sprachen kann, findet „L'Odyssée d'Hakim“ auf spanisch, türkisch, englisch

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht parfait genug peut? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 3: Er spaziert in einen Comicshop. Das muss nicht in Paris sein, dazu genügt La Rochelle (80.000 Einwohner). Dort notiert er alles, was interessant aussieht, und sucht später im Netz, was es davon in einer Sprache gibt, die er kann. Für manche kann das Spanisch sein oder Italienisch, bei mir ist’s Englisch. Was mich zu „Hakim’s Odyssey“ bringt.

Geräuberte Optik

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Produkt, gerade auch marketingtechnisch. Fabien Toulmé bedient sich geradezu hemmungslos bei den gut verkäuflichen Kollegen Guy Delisle und Riad Sattouf. Und das nicht nur optisch: mit der Reportage ist er inhaltlich ganz bei Delisle, mit dem Thema „Syrien“ ganz bei Sattouf. Deshalb fiel er mir auch auf: Weil alles gellend „Abklatsch“ signalisierte. Der Band ist aber trotzdem eigenständig – und gut. Weil er eine Lücke füllt.

Nüchtern und fast humorfrei schildert Toulmé das Schicksal des Flüchtlings Hakim Kabdi. Der 2015 bei Aleppo seine eigene Gärtnerei hat. Bereits jetzt, noch vor Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, begreift man eine Menge. Über das Leben in Staaten, die eine Partei beherrscht. Man muss bestechen, Traumjobs aufgeben, weil man nicht zur Staatsclique gehört. Man wird geschuriegelt, und wer einen Posten hat, ist Gott und kann einen jederzeit zur Kasse bitten. Und all das, wohlgemerkt, ist noch die beste Version. Wenn's im Land leidlich läuft.

Leben im Einparteien-Staat

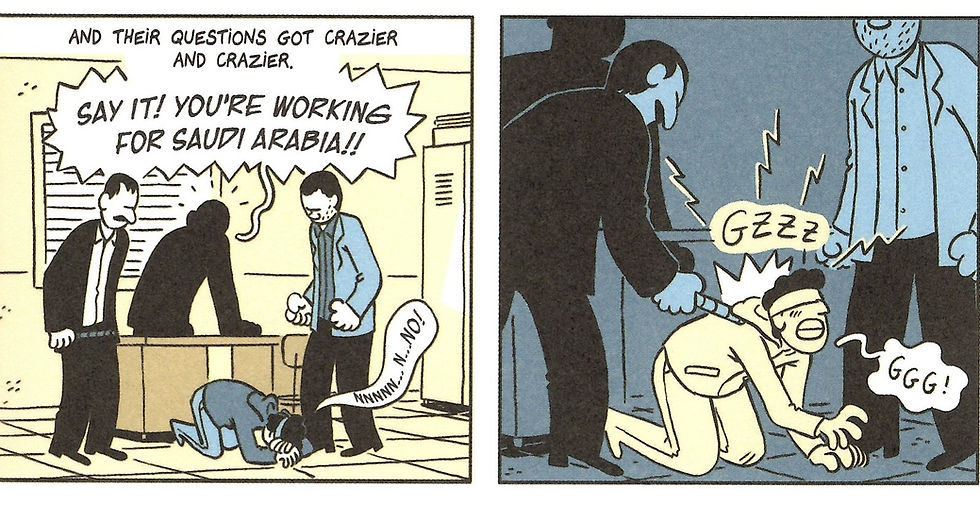

Sie führte aber dazu, dass eine Menge Syrer fanden, es müsste besser werden. Als sie dies friedlich formulierten, begann für die Assad-Diktatur Phase 2: Wenn der Laden nicht mehr läuft. Dann folgen Todesschüsse, Verhaftungen, Folter. Das trifft, wie in Phase 1 erprobt, alle. Wer protestiert, angeschossenen Demonstranten hilft, aber auch wer Geld hat oder Verwandte mit Geld. Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, Sie haben’s gerade erst hier von der Franco-Diktatur gelesen.

Es. Ist.

Immer. So.

In der DDR von gestern, der Türkei von heute, den USA von morgen, im Sachsen-Anhalt von übermorgen.

Es hilft Hakim nicht, dass er nie ein Protestplakat getragen hat. Er wird erst grundlos verhaftet, dann grundlos gefoltert, dann grundlos entlassen, ab da ist er dauerverdächtig. Als sein Bruder spurlos „verschwindet“, die Armee ihm die Gärtnerei wegnimmt, sein Haus wegbombt, muss er fliehen, um für die inzwischen verarmte Familie Geld zu verdienen. Er versucht es erst in der Nähe, in Beirut, Jordanien, dann in der Türkei. Und er arbeitet wie der Teufel.

Die ungeregelte Region

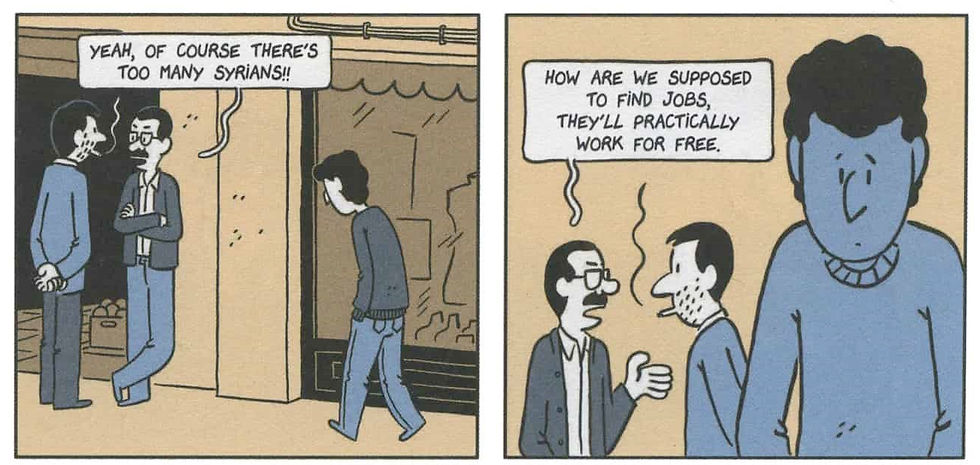

Er putzt, backt Brot, schleppt Zementsäcke, alles für Hungerlöhne, alles schwarz, weil in diesen Ländern niemand Syrer offiziell einstellt. Immer mehr Schwarzarbeit führt zu sinkenden Löhnen, wütenden Einheimischen, Restriktionen. Spätestens hier ist klar, wohin Hakims Weg führt, führen muss: In einen Staat mit geregeltem Arbeitsmarkt, Gesetzen und funktionierender Wirtschaft, kurz – in eine westliche Demokratie. In diesem Fall Frankreich, wo er dann Fabien Toulmé treffen wird. Am Ende von Band 1 zieht Hakim nach dem Scheitern in Antalya nach Istanbul.

Wie nebenbei erfährt man auch, wie Hakim lernt. Er wird ständig betrogen, benutzt, belauscht und – vorsichtig, misstrauisch. Er ist dennoch extrem flexibel, wach, leidens- und anpassungsfähig, geduldig, eigentlich ein idealer Angestellter.

Warum der Dreiteiler in Deutschland bisher noch nicht erschien? Schwer zu sagen, auch Spanien und die eher unvorteilhaft geschilderte Türkei haben zugegriffen. Und die Engländer? Die kennen immerhin den Spruch „When life gives you lemons, make lemonade.“ Es ist nicht auszuschließen, dass den auch Staaten beherzigen sollten, wenn ihnen das Leben Flüchtlinge beschert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 5. Juli 2025

Charles Berberians Zeitreise „Eine orientalische Erziehung“ schildert ein verschwundenes Beirut und einen vergessenen Libanon

Ich wundere mich über mich selbst. Denn das ist mal ein richtig ratloses Buch. Fast chaotisch. Und ich kann nicht anders, ich muss es dennoch mögen. Vielleicht eine Alterserscheinung? Der Comic heißt „Eine orientalische Erziehung“ und stammt vom Franzosen Charles Berberian. Weshalb ich ganz klar auf sowas wie den „Araber von morgen“ spekulierte. Aber das ist es definitiv nicht, sondern... irgendwie ganz was anderes.

Zwischen Stadtplan und Milhouse

Für meine Startprobleme ist Berberian selbst verantwortlich. Im Vorsatz direkt hinter dem Einband ist ein stilisierter Stadtplan von Beirut, und natürlich denkt man sofort „Aha, Sachcomic, Libanon, weiß ich nichts davon, sollte ich aber. Und dann die niedlichen Figuren auf dem Cover, zwischen Riad Sattouf und Bart Simpsons Kumpel Milhouse, was kann da schiefgehen?“

Volle Bandbreite

Aber Berberian beginnt in Paris, während des Lockdowns. Und zwischen Covid und Beirut springt er so lang umher, dass es beinahe schon nervt und mich nur eines vom Weglegen abhält: seine Zeichnungen. Schon lang hat niemand mehr eine so spannende Bandbreite an Stilen genutzt: Erst der Stadtplan, dann ein schön dick getuschtes Bild zweier Eltern, die ihren Sohn mit einem Koffer weggehen sehen. Fotos des leeren Paris, Stadtskizzen mit präzisen Strichen und dicken Farbschleiern, „Peanuts“-artige Cartoonskizzen, farbstrotzende Landschaften, all das sieht so gut aus, dass man rein handwerklich kaum glauben mag, dass da einer völlig den Faden verliert. Tut er auch nicht, der Faden ist nur nicht straff gespannt.

Verhedderte Familie

Der Lockdown erinnert ihn an den heraufziehenden Bürgerkrieg im Libanon. 1975 lebt der kleine Charles in Beirut. Um „Erziehung“ wie im Titel geht’s hier nicht, schon eher um Erinnern und Aufwachsen: Denn Berberian schildert vor allem seine verhedderte Familie, das Beirut der 70er Jahre und einen wundersam weltoffenen Orient, den man hier kaum kennt.

Ein Orient mit Pop und Pep

Charles und sein älterer Bruder Alain leben Ende der 60er Jahre zunächst bei der Oma. Die (geboren in Jerusalem, großgeworden in Alexandria) lernte dort einen Zyprioten kennen, der einen Job im libanesischen Beirut findet, im mondänen Saint-Georges-Hotel. Ihre Eltern arbeiten derweil in Bagdad und kommen erst 1974 ebenfalls nach Beirut, als sie dort Arbeit finden. Und eine Sache überrascht dabei noch mehr als der wirre Stammbaum.

Bikinis, Strandbad, Beauty-OPs

Die Oma wohnt in einer altmodischen, aber westlichen Wohnung. Sie und der Opa, die Eltern in Bagdad, alle laufen in Anzügen herum und quarzen wie die Schlote. Die Kinder rennen ins Strandbad, wo alles im Bikini herumspringt und Mama Berberian über Schönheitsoperationen nachdenkt. In Beirut entdeckt der große Bruder Alain (und spätere Regisseur) die Popmusik und Filme aus den USA und Frankreich. Der Frauenschwarm nimmt Charles sogar zum Ski-Wochenende mit: Und der kleine Charles beobachtet ihn bewundernd beim Tanzen, Flirten mit all den unverschleierten Frauen, es ist wie „Last Christmas“ im Libanon. Auch deshalb wird der Ausbruch des Bürgerkriegs bei Berberian gerade für westliche Augen so nachvollziehbar.

Man erlebt ihn aus der Perspektive einer Familie, die damit nichts zu tun hat, aber schnell lernt, dass man bei Schüssen sich in den Wohnungsflur setzt, weil der keine Fenster hat. Eingesperrt – wie plötzlich wieder beim Lockdown in Paris. In der Stadt also, in die sich die Familie Mitte der 70er vor dem Bürgerkrieg geflüchtet hat.

Vergangenheitsschmerz und Zukunftsangst

Hier wird dann klar: Der rote Faden ist Charles Berberian. Der seinen 2017 verstorbenen Bruder vermisst, seine Jugend und das Stadtbild von einst. Der mit den Verstorbenen spricht und sich in einer Situation findet, die er so zusammenfasst: „Die Vergangenheit ist schmerzlich und die Zukunft macht Angst.“ Aber es ist natürlich möglich, dass man um die sechzig sein muss, um das so zu empfinden.

Oder aber: Dass man einen Vater haben muss, der sich 1974, nur ein Jahr vor Ausbruch des Bürgerkriegs, auf einer Geschäftsreise in Beirut knipsen ließ. Dank Berberian weiß ich inzwischen auch, wo: Am Platz der Märtyrer, der exakt zu jener Zeit noch ein pulsierender, palmenbegrünter Treffpunkt war, mit Cafés, Kinos (wie dem im Hintergrund), ein Platz auf dem das Leben tobte. Während des libanesischen Bürgerkriegs verlief hier die Konfliktgrenze. Heute ist der Platz leer und die Wohn- und Geschäftshäuser sind weg. Manchmal demonstrieren dort die Libanesen, aber meistens sind die Brachflächen einfach nur zugeparkt. Die Welt von einst scheint verschwunden. Oder schlummert sie nur unter dem Asphalt?

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Nov. 2018

Locker-leichtes Schwergewicht: Pascal Rabatés Graphic Novel „Der Schwindler“ ist eine fünf Pfund schwere Reise in die russische Revolutionszeit – bitter, brutal und alptraumhaft schön

Ich weiß auch nicht, warum mich das so beschäftigt, aber: Der Comic ist schwarz-weiß getuscht. Ja, schon klar, ist ja nicht so, dass man noch nie einen schwarz-weißen Comic gesehen hätte, aber der hier ist, als hätte ihn jemand bunt gezeichnet (wie das Cover, beispielsweise) und dann schwarz-weiß eingescannt. Hat der Jemand aber nicht: Er hat sich für die ganzen Farben offenbar entsprechende Grautöne ausgedacht, und diesen Gedanken finde ich einerseits spannend, andererseits verwirrend kompliziert: Wie dunkel ist Grün, wenn man es in Grau übersetzt? Heller als Rot? Aber zugegeben, die eigentliche Frage lautet: Ist der Comic gut? Und das ist er, oh ja. „Der Schwindler“ heißt er und stammt von Pascal Rabaté.

Fünf Pfund Buch: lustig, spannend, bitter

Ein ziemlicher Wälzer, das vorweg, über 500 Seiten im Albumformat, über fünf Pfund Buch, das ist manchmal recht unpraktisch – aber sehr lustig, sehr spannend, sehr bitter. Rabaté hat den gleichnamigen Roman umgesetzt, von Tolstoi, aber dem anderen, Alexej: Eine Geschichte vom Vorabend der russischen Revolution.

Eine Wahrsagerin prophezeit dem Hallodri Semjon Newsorow, er würde reich werden. Fortan begleiten wir diesen rückgratlosen Windbeutel dabei, wie er eifrig versucht diese Prophezeiung umzusetzen. Erster Erfolg: Er begegnet einem Antiquitätenhändler. Reiche Russen versuchen in der unsicheren Zeit das Land zu verlassen, brauchen Bargeld und verkaufen ihre Sachen günstig. Als der Händler überfallen wird, schnappt sich Newsorow sein Vermögen: Er tötet den Verletzten mit einem schweren Schrank und setzt mit dem Geld nach Moskau ab, wo er sich als Graf ausgibt, sich ein Liebchen sucht, vögelt, kokst und einen Spielsalon eröffnet.

Ein stümperhafter Romanheld

Als die Bolschewiki sich durchsetzen, wird der Salon geschlossen, Newsorow setzt sich ins von Deutschen besetzte Charkow ab und lässt sich dort – selbst nicht die hellste Kerze am Leuchter – ein Landgut aufschwatzen. Als die Deutschen abziehen, stecken die wütenden Bauern das Gut in Brand, Newsorow flieht nach Odessa, wird als Spion angeheuert, lügt und betrügt sich recht stümperhaft durch die Gegend, das ist an sich schon mal recht unterhaltsam. Ob sich’s als Roman gut liest, weiß ich nicht, aber Pascal Rabaté macht einen hervorragenden Comic daraus, obwohl seine Kunst zunächst recht unscheinbar wirkt.

Seine Seitenaufteilung zum Beispiel ist ziemlich konservativ, im Prinzip besteht die Seite aus sechs Panels, da werden dann manchmal welche quer oder längs zusammengefasst. Aber wie Rabaté den Bildausschnitt wählt, das ist schon ganz großes Kino.

Enthemmte Welt mit schönen Bildern

Er lässt Newsorow etwa in ein verlassenes Dorf stolpern, ein Pferd stehlen – und beim Davonreiten bemerken, warum das Dorf verlassen ist: Die ehemalige Bevölkerung hängt an der Landstraße, aufgeknüpft an den Drähten der Telegrafenleitung, über Kilometer hinweg. Rabaté zeigt es wortlos, lässt seine Kamera vom Boden aufsteigen und wählt dann die Hunderte von Krähen für den Vordergrund, die an den Leichen knabbern, bis er den Abschluss komponiert, seitengroß, die immer neu hinzukommenden Vögel, während Newsorow entsetzt in die weite Ebene davonreitet – obwohl klar ist, dass diese Welt auch woanders völlig unmenschlich sein wird. Bauern, die nach den Kämpfen zwischen roten und weißen Truppen die Toten ausplündern und die Verletzten zu Toten machen, damit sie nicht davon berichten können. Erstaunlich ist, dass Rabaté in dieser völlig verwahrlosten, enthemmten Welt immer wieder schöne Bilder findet.

Verführerisch arrangierte Stadtansichten von Istanbul oder Odessa zum Beispiel. Überhaupt findet Rabaté Schönheit überall, wo es sonnig ist und Hoffnung für Newsorow aufscheint, und dieser unterhaltsame, spindeldürre Dreckskerl findet jede Menge Hoffnung in dieser chaotischen Welt: Frauen, Alkohol, verheißungsvolle Betrügereien – wechseln sich ab in erstaunlich variantenreichen Szenen. Drei Geschäftemacher treffen sich in einer Bar, das gibt zwar viel Dialog, optisch aber eigentlich nicht viel her – doch wie Rabaté da zwischen den Perspektiven umherspringt, Gesten mit Mimik kombiniert, über wechselnde Schultern oder auch ganz woanders hin schaut, das ist eine rechte Freude. Ein Teil des Spaßes liegt auch in der faszinierenden Beobachtung, dass da jemand in schwarz-weiß so knallbunt arbeiten kann, dass man hinterher schwören könnte, man hätte die Farben gesehen.

Nicht totzukriegen

Nicht minder erfreulich: der Schluss. Ohne zu viel zu verraten: Newsorow überlebt. Er habe es versucht, ihn umzubringen, sagt Romanautor Alexei Tolstoi im Nachwort, aber einer wie Nemsorow sei schlichtweg nicht totzukriegen. Rabaté hat das Schlusswort mit abgedruckt – neben vielen Cover-Entwürfen für die Originalalben, die in Frankreich in vier Bänden erschienen. Diese Cover sind übrigens tatsächlich knallbunt. Nur für den Fall, dass einer meint, Rabaté könne das womöglich gar nicht.

Pascal Rabaté, Der Schwindler, Schreiber & Leser, 39,80 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei SPIEGEL Online.