- 28. Nov. 2024

Die Outtakes (22): Mit einer bizarren Lebensgeschichte, einem ostdeutschen Kummer-Comic und einer ansehnlichen Trantüte

Meisterwerk in Billigoptik

Rätselhaft, sehr gut – und dennoch nicht uneingeschränkt empfehlenswert: Daniel Clowes‘ in den USA als Meisterwerk gefeierter Band „Monica“ ist exzellent gemacht, aber dennoch anstrengend. In neun Abschnitten erzählt Comic-Star Clowes Monicas Lebensgeschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln, manchmal auch als Horror-Story verfremdet – was nicht so recht auffällt, weil die ganze Geschichte in der Optik alter US-Billig-Comics daherkommt: Die Zeichnungen sind leicht trashy, sehr viel Erzähltext in den Kästen verbreitet eine „Gespenster Geschichten/EC-Horror“-Atmosphäre, die jedoch über die ganze Strecke mehr beklemmend als gruslig/splatterig wird. Und obwohl Clowes exzellent mit dem Medium, den Genre-Eigenheiten der Billigst-Comics seiner Jugend spielt: Es ist gut möglich, Monicas Werdegang vom ungewollten Kind zur Unternehmerin zum Sektenmitglied auch als eher zäh zu beurteilen.

No Future auf Ost

Ein guter Ruf eilt Schwarwels „Gevatter“ voraus, ich kann nur nicht so ganz nachvollziehen, weshalb. Wohlgemerkt: beim „Gevatter“, die Verdienste von Schwarwel selbst sind unstrittig. Der Mittfünfziger, der eigentlich Thomas Meitsch heißt, war Art Director der „Ärzte“, drehte Videos für Top-Bands und arbeitet in „Gevatter“ offenbar seine Jugend in der DDR auf. Wie nahe er da an der eigenen Geschichte ist, kann man schwer sagen, der Protagonist erzählt jedoch über 160 Seiten hinweg in streng-düsteren Schwarz-weiß-Zeichnungen von Alkohol, Scheidungen, Depressionen und Selbstmordgedanken in den 70er/80er Jahren. Das alles ist zwar stilistisch schlüssig, doch der Erkenntnisgewinn ist dünn: Die begrenzten Möglichkeiten in der DDR sind bekannt, depressiv war die No-Future-Generation im Westen auch. Und weil die Story gleich im doppelten Sinne tod-ernst ist und sich dann auch noch furchtbar todernst nimmt, ist das Ergebnis in etwa so unterhaltsam wie eine laange, laaange Bahnfahrt neben einer entsetzlich schwermütigen Rentnerin.

Zauberlehrling auf Kräutersuche

Ein kleine Nachtrag zu Gipi auf Abwegen: Für die sehr zugängliche Mittelaltergeschichte „Aldobrando“ hat der (auch von mir) Oftgelobte vor knapp vier Jahren nur das Skript verfasst, die ansehnlichen Zeichnungen stammen von Luigi Critone. Das Ergebnis überzeugt trotzdem nur halb. So hübsch die Saga vom naiven Titelhelden auch aussieht, so hölzern-gutmenschlich ist sie zusammengenagelt. Der Zauberlehrling Aldobrando wird losgeschickt, um für seinen verletzten Meister ein lebenswichtiges Kraut zu finden. Auf seiner Suche wird Aldobrando übertölpelt, eingesperrt, begegnet bösen Bösen, guten Guten und stellt allen so unbeirrt immer die superrichtigen Fragen, dass man sich wundert, warum er nicht rafft, dass sein Meister längst tot sein muss. Was soll also noch die trantütige Sucherei? Aber das Ganze sieht gut aus, der blöde König ist als Insidergag dem großen Charles Laughton wie aus dem Gesicht geschnitten, man schaut sich gerne durch die Seiten. Nur: richtig gut ist halt was anderes.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 24. Nov. 2024

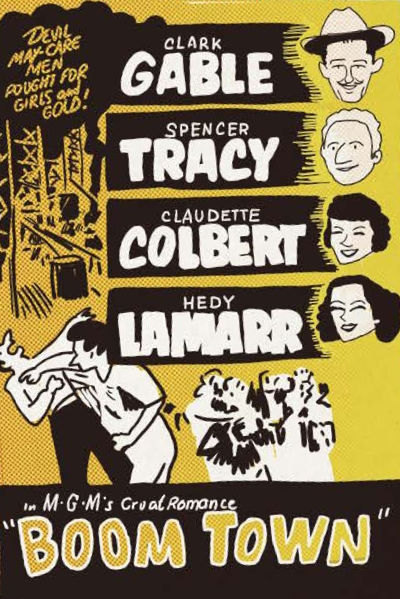

Die Leinwand als Comic-Stoff: Zwei Biografien beleuchten die Karrieren von Ava Gardner und Hedy Lamarr. Sehenswert sind beide, aber nur eine überzeugt

Zwei echte weibliche Hingucker sind gerade auf dem Comic-Markt, und - bitte? Ja, das kann man so sagen. Das muss man sogar so sagen, denn wenn die beiden Frauen keine Hingucker wären, dann würde überhaupt niemand einen Comic über sie machen. Man hat sie explizit so bezeichnet: Hedy Lamarr war die „schönste Frau der Welt“, Ava Gardner laut Regisseur/Autor Jean Cocteau sogar „das schönste Tier der Welt“. Beides würde man heute wohl nicht mehr so formulieren, verspricht aber ansehnliche Comics. Frage: Sind sie auch gut?

Es riecht nicht nach Rauch

Hängt ein bisschen davon ab, was man sich erhofft. Beide Comics führen uns zurück in eine glamourös nostalgische Welt: In „Ava“ sind es die 50er mit ihren Hotels, Salons, die Ana Miralles sehr einladend illustriert. Ava Gardner ist gerade auf Promo-Tour in Rio, wir sehen viele Interieurs von Flugzeugen, Hotels, Limousinen, Nachtclubs, Bars, polierte Autos und gottseidank sehen wir nicht, wie all das riecht.

Nach kaltem Rauch nämlich, weil praktisch jeder überall quarzt. Aber Miralles und Szenarist Emilio Ruiz schwelgen erkennbar gern in der guten alten Zeit, die sie eingängig frankobelgisch zeichnen, beinahe schon buck-dannyesk. Den Star-Appeal von Gardner nutzen sie weidlich und besonders gern mit einer Zigarette in der Hand. Bei Hedy Lamarr ist das deutlich differenzierter.

Sie drehte mit Stewart, Gable, Tracy

Zeichner Sylvain Dorange zeichnet weit weniger realistisch. Seine 30er, 40er, 50er Jahre sind stilisiert, reduziert, und wenn er die Demonstrationen im Wien der 30er zeigt, will man nicht unbedingt dabei sein oder gar einen Kaffee ordern. Das Umfeld eines Filmstars kann auch er attraktiv zeigen, Lamarrs Schönheit lässt er in Filmplakaten oder Zeitungsausschnitten aufblitzen, aber er schwelgt nicht: Seine Geschichte hat ihm Szenarist William Roy auch deutlich anders angelegt.

Es funkt

Die schöne jüdische Schauspielerin hat bereits ihren ersten Kinoerfolg erlebt, als sie 1937 (weniger vor den Nazis als vor ihrem besitzergreifenden Mann) nach Amerika flieht. Dort nimmt sie Filmmogul Louis B. Mayer unter seine Fittiche und baut sie zur „schönsten Frau der Welt“ auf. Mayer erlaubt ihr zwar (wie damals üblich) nicht, die Rollen frei zu wählen. Aber dennoch wird sie ein Weltstar, dreht (mehrfach!) mit James Stewart, Spencer Tracy, ihr Name steht gleich groß neben Clark Gable oder Claudette Colbert, so dass man sich wirklich wundert, wieso man bei allen TV-Wiederholungen so selten auf Lamarr stößt. Wesentlich präsenter ist ihr Wirken hingegen bei der Bluetooth-Technik.

Sie haben richtig gelesen: Die technisch interessierte Schauspielerin entwickelte mit dem Komponisten George Antheil ein Verfahren zum Frequenzwechsel im Funkverkehr. Gedacht war‘s für Torpedos, genutzt wurde es lang nach dem Krieg zur Telekommunikation. Weshalb Lamarr letztlich zu Lebzeiten und posthum mehr Ehrungen für ihr technisches Wirken erhielt als für ihre Filmkarriere.

Szenarist William Roy hat einen festen Plan: Mit gut gewählten Episoden will er eine selbstbewusste, auch technisch einfallsreiche Frau zeigen, die Szenen werden dabei nicht ausgewalzt, sondern präzise geschnitten. Was ist dagegen der Plan bei Emilio Ruiz?

Ein Traum von Kleid und Cadillac

Es fällt erst nicht so recht auf, aber der Vergleich mit „Hedy Lamarr“ zeigt: Es gibt im Gardner-Band nicht viel Plan jenseits von „schön“ und „Star“ und allenfalls noch Howard Hughes, denn der heikle Tech-Tycoon hatte ein konfliktreiches Verhältnis mit ihr. Aber Ruiz mag es nicht zur Hauptsache machen, und so ist der prominente Dauerknatsch nur eine von vielen Szenen, die Ava mal feurig, mal leidend durchsteht. Was seine Vorzüge hat, ich sehe schon recht gern, wie Frau Gardner in einem Traum von Kleid und Cadillac zum Flughafen schippert. Doch der Person komme ich dabei nicht näher. Von der Geschichte Hedy Lamarrs bleibt hingegen nachher einiges hängen, und genau das macht den Unterschied.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 17. Nov. 2024

Unerwartete Hilfeleistung unter Autorinnen: Wie Liv Strömquist den neuen Comic von Alison Bechdel rettet

Es gibt Neues von zwei Frauen, die ich eigentlich nicht so mag. Die aber derart dick im Geschäft sind, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten will, weil: Bananen sind auch furchtbar, trotzdem können Sie zu den Millionen gehören, die Bananen mögen. Vielleicht sogar die Comic-Bananen Alison Bechdel und Liv Strömquist. Also spring ich mal tapfer über meinen Schatten und versuche, objektiv zu bleiben.

Auch wenn's schwer fällt.

Die Tochter des Bestatters

Alison Bechdel kann vermutlich am wenigsten dafür. Ein Bestseller (und dieser Test) haben sie in den Rang einer Weisen katapultiert, einer lesbischen Philosophin und Feministin. Bechdel hat sich den Schuh angezogen, mehr ist ihr kaum vorzuwerfen. Bechdel erzählt üblicherweise von sich selbst. In ihrem Megabestseller „Fun Home“ etwa vom Aufwachsen bei ihrer ichbezogenen Mutter und dem verkappt schwulen Vater, wobei „Fun“ nicht von Spaß kommt, sondern von „Funeral“ – die Eltern betreiben ein Bestattungsinstitut.

Das Folgebuch „Wer ist hier die Mutter?“ setzte sich dann mit dem Verhältnis zu Mutti auseinander. Und jetzt, in „Das Geheimnis meiner Superkraft“, erzählt Bechdel zum dritten Mal ihr ganzes Leben von vorn, diesmal mit dem Schwerpunkt auf ihrer Sportbesessenheit. Zugegeben: auf sehr einzigartige Weise. Die kann ich allerdings nur schwer empfehlen.

Eine Abarbeitung an Kranken?

Bechdel erzählt vor allem dauerhaft vorwurfsvoll missgelaunt. Und überall da, wo der ähnlich gelagerte Woody Allen einen Witz gemacht hätte, macht Bechdel: keinen. Ihre dysfunktionale Familie kommentiert die ehemalige Cartoonistin (!) in „Fun Home“ mit heiter angehauchter Verbitterung, meist klingt es, als hätten alle anderen ihre Verhaltensstörungen nur, um Bechdel den Weg ins Glück besonders zu erschweren. So führt sie mit bitterer Genugtuung die emotionslos-skurrilen Reaktionen ihres Vaters vor. Doch was soll das, wenn der mit seiner Sexualität selber so wenig klarkam, dass er sich umbrachte? Ab-Arbeiten an einem seelisch Kranken? Der Folgeband „Wer ist hier die Mutter“ war ähnlich, nur mit noch mehr Freudlosigkeit.

Nun können lieblose Eltern bewirken, dass man nie das Gefühl hat, etwas richtig zu machen. Dass es schwer fällt, sich selbst zu mögen. Und als so einen Menschen schildert sich Bechdel im „Geheimnis meiner Superkraft“. Sport als verzweifelter Versuch, den Kopf ruhigzustellen, über Jahrzehnte hinweg ergänzt durch Schlaftabletten und Alkohol. Man sollte meinen, dass jemand, der sich bei diesem Irrsinn beobachtet, auch was dagegen tun könnte: Mal nett zu sich sein, nachsichtig, daran arbeiten, sich zu mögen. Nicht so Bechdel: Lieber zieht sie unablässig Vergleiche zu Jack Kerouac und anderen, die auch mal Sport gemacht haben. Macht das Bechdel zu Kerouac? Ist alles gut, wenn man säuft wie Hemingway?

Bechdeln heißt auch: Schwafeln

Unterm Strich besteht auch der „Superkraft“-Band aus 200 Seiten, in denen sich Bechdel humorarm im eigenen Verhalten wälzt, sich zwischen viel Zahlenmystik manchmal selbst widerspricht oder Blödsinn behauptet wie „Laufen ist Jagen. Frühe Menschen liefen weite Strecken, um ihre Beute zu ermüden.“ Bechdeln bedeutet immer auch Schwafeln, aber das gibt es natürlich in männlich genauso. Das Verwirrende ist: die verbiesterte Bechdel wirkt in Interviews aufgeweckt, sympathisch, beinahe heiter. Aber ich zuhause hab nun mal nur den Comic mit der Spaßbremse. Ich wäre nur im Leben nicht draufgekommen, dass mich ausgerechnet Liv Strömquist rettet.

Auch Strömquist machte sich einen Namen mit feministischer Satire, anders als Bechdel bemühte sie sich jedoch um Pointen. Weil ich die meist blöd fand, hab ich Strömquist lang ignoriert. Was vielleicht voreilig war, wie der neue Band „Das Orakel spricht“ zeigt.

Triebfeder Todesangst

Strömquist spitzt hier das Thema „Selbstoptimierung“ zu, durchaus geschickt. Grob zusammengefasst unterstellt sie der Gesellschaft eine irrsinnige Angst vor negativen Erfahrungen im Allgemeinen und dem unausweichlichen Tod im Besonderen. Den gesamten Ratgebermarkt aus Büchern und Influencern präsentiert sie konsequent als Scheinlösungen, die vorgaukeln, man könnte alles Negative vermeiden, wenn man alles richtig macht. Der Zauber liegt dabei in der beruhigend-tröstlichen Wirkung: Denn natürlich sterben weiter Leute oder haben Liebeskummer oder sind arm – aber diese Leute waren dann eben selber schuld, weil sie die Ratschläge nicht befolgt haben.

Auch, wenn aus Strömquist keine besondere Comic-Zeichnerin mehr wird, auch wenn ihr Artwork vor allem im spärlichen Illustrieren von Text besteht, so sind ihre Beobachtungen diesmal deutlich schlüssiger, treffender, unterhaltsamer. Und auch bedrückender: Der millionenfache verzweifelte und letztlich völlig irrsinnige Versuch, Kontrolle über etwas zu bewahren, das man nicht kontrollieren kann, eigentlich sogar die Tatsachen bis hin zum eigenen Tod umzudeuten oder wegzuleugnen, lässt kaum beruhigende Rückschlüsse auf den Zustand der Welt zu. Hat aber einen anderen Vorteil.

Bechdel ist Strömquists Paradebeispiel

Denn das „Orakel“ ist eine unerwartet geniale Ergänzung zum „Geheimnis meiner Superkraft“. Kapitelweise abwechselnd gelesen wird Bechdel so erst genießbar: Die gefeierte Denkerin, die jedem neuen Sporttrend wie besessen hinterherhechelt, die verzweifelt die 24 Stunden des Tages noch effizienter auspressen möchte, die Schuld für jeden (vermeintlichen) Fehlschlag hemmungslos im eigenen Versagen verortet: Bechdel macht Strömquists Thesen in Echtzeit überprüfbar. Oder auch: Strömquists beharrliche Zuspitzung liefert genau jene Erkenntnis, die der ganzen Bechdelei so sehr fehlt.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: