- 20. Aug. 2025

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

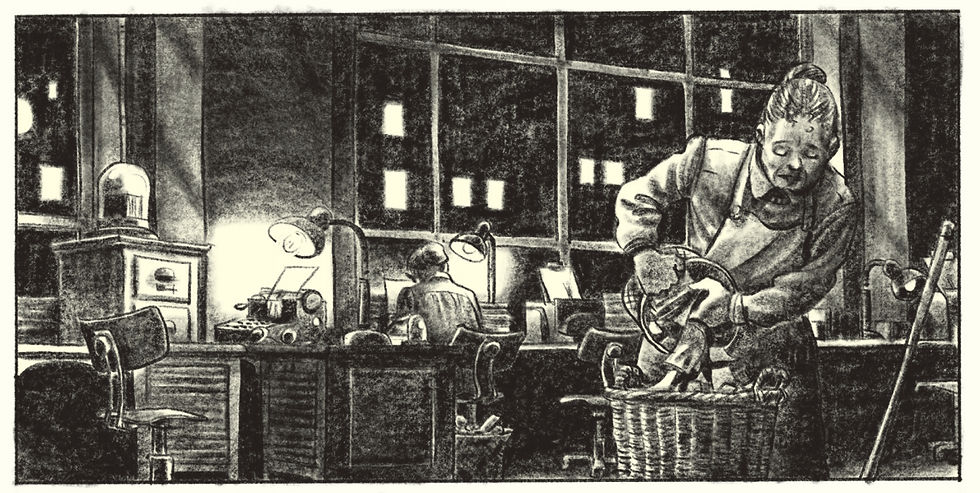

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Juli 2025

Die Outtakes (29): Diese Comics möchten wichtige Themen auf den Punkt bringen - und landen jeweils knapp daneben

A Debberla dudd si hald hardd

So ist’s eigentlich recht: Mit Lisa Frühbeis widmet sich in „Der Zeitraum“ eine gestandene Max-und-Moritz-Preisträgerin der Problematik alleinerziehender Frauen. Und Medien quer durch die Republik haben Frau Frühbeis dafür auf die Schulter geklopft, dass es nur so staubt. Nach der Lektüre wundert man sich allerdings ein wenig, wofür.

Lisa Frühbeis‘ Protagonistin ist eine junge Musikerin, die in sieben Tagen eine wichtige Komposition abgeben muss, aber eben leider/gottseidank auch noch zwei Kinder an der Backe hat. Was tut die junge Mutter also? Sie fährt mit den Kindern in den Urlaub. In ein Tiny House, das praktisch nur aus zwei Räumen besteht, so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten besitzt, auf einer Insel liegt, damit man die Kinder auch nicht mal per Bus ins nächste Kino schicken kann. Ich weiß nicht, wie’s Ihnen geht, aber ich denk dabei sofort: Warum nimmt sie eigentlich nicht noch ihren dementen Großvater mit, drei Hunde und vermietet eines der zwei Zimmer an einen kokainsüchtigen Studenten? Ja, optisch sieht das alles klasse aus: Für die Nöte findet Lisa Frühbeis schöne, sehenswerte Bilder, lebendige Farben. Aber all das hilft nicht mehr viel, wenn man Protagonistin samt Anliegen vom Start weg diskreditiert und es noch nicht einmal merkt. Denn so illustriert man nicht die Nöte alleinerziehender Mütter, sondern allenfalls die selbstgemachten Probleme unbedarfter Menschen. Oder, wie der Franke sagt: „ A Debberla dudd si hald hardd.“

Verzockt

Gutes Thema, schlimme Umsetzung: „Gaming“ von Szenarist Jean Zeid will die Entwicklung des Videospiels nachzeichnen, und da lacht ja zunächst das Herz des alten Mannes. Tatsächlich ist das Wiedersehen mit all den Erinnerungen angenehm, die Darreichung hingegen erschütternd altbacken. Zeid muss zwei Gestalten das Ganze erzählen lassen, einen Klugi (sich selber) und ein Doofi (Zeichnerin Émilie Rouge), und als ob das nicht genug wäre, muss auch noch ein Computerkästchen mit herumschweben wie diese Uhr in „Es war einmal der Mensch“. So spannend die Infos sind, so sehr treibt einem die Erzählweise Tränen in die Augen. Wie soll man das erklären… es ist so ziemlich wie seekrank aufm Traumschiff. Und das Ärgerlichste: Vor lauter Erklären übersehen die beiden wichtige Themen wie eingebaute Suchtmechanismen, In-Game-Käufe, all den fiesen Kram, der aus der schönen Spielerei immer öfter eine üble Abzocke macht.

Falsch eingelocht

Verlockend: Sarah Hübner legt mit „Unruhe“ eine schön reduziert bebilderte Parabel vor. In einem Bergdorf samt Postbotin entsteht auf einmal ein riesiges Loch. Irre tief, unfüllbar. Das beunruhigt die Menschen. Es kommen Geologen, die sagen, das Loch wäre sicher – aber wer weiß? Vielleicht lügen die Experten? Die Menschen ändern sich, jemand verkauft Streichhölzer als Amulette, und von einer alten, weisen Frau bekommt die Postbotin den Tipp: Nicht das Loch ist schuld, es gibt einen Brandstifter, der die Leute verdreht, und…

Hier ist dem Leser das Ziel längst klar: Eine Verschwörungsparabel soll's sein, die den Irrsinn elegant veranschaulicht. Doch dazu passt eines leider nicht: das Loch. Das Problem mit Corona oder Klimawandel ist doch, dass sie Unangenehmes verlangen (Masken, neue Heizung, weniger Schnitzel). Darum fliehen die Leute lieber in eine Quatschwelt. Doch das Loch verlangt – nichts. Man könnte es sogar als Touristenhotspot nutzen. Und so kann Hübner die Schwurbel-Symptome eben nur aufzählen, aber nicht: erklären oder entlarven (was der Sinn einer Parabel wäre). Vollends bricht die Analogie zusammen, als die Dörfler die Seilbahn abreißen, weil sie dort die Schuld suchen. Selbst der Dorfdepp weiß: Die Seilbahn braucht er noch, weshalb reale Mobs zuverlässig lieber Hexen jagen oder jüdische Seilbahnbetreiber. Das einfache Loch-Bild ist so verführerisch, dass man leicht übersieht, wie schief es ist – Hübner (Jahrgang 1998) hat das wohl unterschätzt. Kann vorkommen, aber so tendiert die Parabel zum gutgemeinten Pamphlet. Da war deutlich mehr drin!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 17. Juli 2024

Die Outtakes (16): Eine ansehnliche Familiengeschichte, ein finsterer Serienkiller und eine etwas zu gute Goldgräberin

Wiederholungstäter

True Crime-Nachschub aus der Mottenkiste: In den 2010er Jahren (als es noch gar nicht so schick war) verfasste Peer Meter gleich drei empfehlenswerte Szenarios über Serienmörder. Nämlich „Gift“ über die Bremerin Gesche Gottfried mit der (hier bleistiftgrau-sig guten) Barbara Yelin, „Haarmann“ über den gleichnamigen Männermörder (mit Isabel Kreitz), und zuletzt „Vasmers Bruder“ über den unbekanntesten der drei, Karl Denke. Letzteren Band habe ich gerade erst gelesen, der finsterste von allen, auch weil Meter die Geschichte hier in die Gegenwart verlängert und David von Bassewitz sie so zappendüster illustriert, dass man kaum die Hand vor Augen sieht. Zu den Outtakes muss sie leider dennoch, aus zweierlei Gründen: Erstens ist sie knapp zehn Jahre alt, zweitens nicht mehr lieferbar: Sie müssen ein bisschen bei Medimops, Rebuy, Booklooker oder auch in Ihrer Bibliothek stöbern, aber sparen dafür auch etwas Geld.

Zergrübelt

Sehr hübsche, zarte Zeichnungen. Sehr grüblerische Herangehensweise. Kerstin Wichmann blickt in „Auf schwankendem Boden“ schlaglichthaft in ihre Familiengeschichte. Aber so gut das aussieht, so rasch geht es in der eigenen Nachdenklichkeit unter. Was man erst an der Episode mit dem Großvater merkt: Der hat einen eigenwilligen Schwimmstil, und Wichmann lüftet geschickt das Rätsel darum. Aber genau dieses Geschick ist es, was meist fehlt. Und das ist ausgesprochen schade: Weil man so dankbar für jeden guten Grund wäre, noch mehr Zeit in den schönen Meer-Küste-Brandung-Ungemütlichkeit-Zeichnungen zu verbringen.

Holzgeschnitzte Wölfin

Sieht hübsch aus, ist frauenaffin, umweltbewusst – und trotzdem hebt Núria Tamarits „Die Polarwölfin“ nicht recht ab. Dabei sind die Zutaten reizvoll: Wir sind halbvermutlich in Nordamerika, zur Zeit des Goldrauschs. Die junge Joana investiert ihr letztes Geld, um an einer Goldgräber-Expedition teilzunehmen, aber die Männer lassen sie sitzen. Joana folgt ihnen auf eigene Faust. Die Männer sind überhaupt fies zu den Frauen der Expedition: zu Führerin Tala, zur alten Medizinfrau Opal. Männer sind auch schuld daran, dass Joana so am Hund ist, weil sie ihre alte Heimat abgefackelt und ihre Familie umgebracht haben. Und ein Mann ist schuld, dass Joanas dreibeiniger Hund so am Hund ist, weil er ihm die Pfote zertrümmert hat. Es sind auch die Männer, die beim Goldgraben bedenkenlos die Natur kaputtmachen, wohingegen die drei Frauen immer versuchen, nur das Nötigste aus der Natur zu nehmen. Weshalb sie auch von der gigantischen titelgebenden Polarwölfin verschont bleiben, die immer wieder für die Natur Rache nimmt, und, hm… liest sich das verärgert? Dabei nimmt man Tamarits Geschichte doch gern in der Hand: Die sternklaren Nächte, das eisige Alaska-Elend kontrastiert mit sonnenbunten Rückblenden ins Farmerparadies, die dämonische Wölfin, die flammenden Infernos, all das sieht einfach sehr gut aus. Aber die Haudrauf-Inhalte nerven. Wenn Joana so gut allein klarkommt, warum zog sie nicht gleich allein los? Und ja, Männer sind oft fies, aber dass ALLE Arschlöcher sind und zugleich auch noch Umweltsäue und ALLE Frauen vernünftig und auch noch nachhaltig, geht’s noch holzschnittartiger?