- 16. Aug. 2025

Französische Ernte (III): Viele Comics gibt's nicht auf deutsch. Aber wer fremde Sprachen kann, findet „L'Odyssée d'Hakim“ auf spanisch, türkisch, englisch

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht parfait genug peut? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 3: Er spaziert in einen Comicshop. Das muss nicht in Paris sein, dazu genügt La Rochelle (80.000 Einwohner). Dort notiert er alles, was interessant aussieht, und sucht später im Netz, was es davon in einer Sprache gibt, die er kann. Für manche kann das Spanisch sein oder Italienisch, bei mir ist’s Englisch. Was mich zu „Hakim’s Odyssey“ bringt.

Geräuberte Optik

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Produkt, gerade auch marketingtechnisch. Fabien Toulmé bedient sich geradezu hemmungslos bei den gut verkäuflichen Kollegen Guy Delisle und Riad Sattouf. Und das nicht nur optisch: mit der Reportage ist er inhaltlich ganz bei Delisle, mit dem Thema „Syrien“ ganz bei Sattouf. Deshalb fiel er mir auch auf: Weil alles gellend „Abklatsch“ signalisierte. Der Band ist aber trotzdem eigenständig – und gut. Weil er eine Lücke füllt.

Nüchtern und fast humorfrei schildert Toulmé das Schicksal des Flüchtlings Hakim Kabdi. Der 2015 bei Aleppo seine eigene Gärtnerei hat. Bereits jetzt, noch vor Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, begreift man eine Menge. Über das Leben in Staaten, die eine Partei beherrscht. Man muss bestechen, Traumjobs aufgeben, weil man nicht zur Staatsclique gehört. Man wird geschuriegelt, und wer einen Posten hat, ist Gott und kann einen jederzeit zur Kasse bitten. Und all das, wohlgemerkt, ist noch die beste Version. Wenn's im Land leidlich läuft.

Leben im Einparteien-Staat

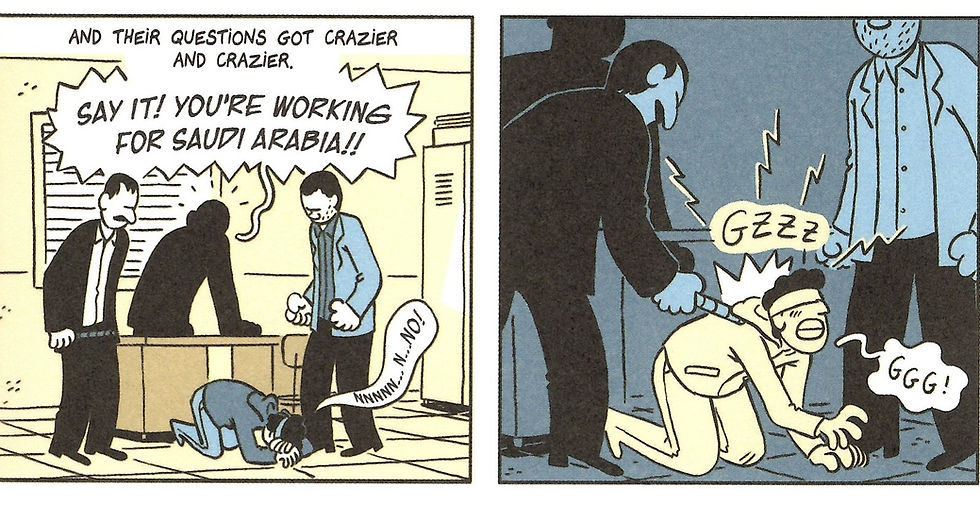

Sie führte aber dazu, dass eine Menge Syrer fanden, es müsste besser werden. Als sie dies friedlich formulierten, begann für die Assad-Diktatur Phase 2: Wenn der Laden nicht mehr läuft. Dann folgen Todesschüsse, Verhaftungen, Folter. Das trifft, wie in Phase 1 erprobt, alle. Wer protestiert, angeschossenen Demonstranten hilft, aber auch wer Geld hat oder Verwandte mit Geld. Kommt Ihnen bekannt vor? Klar, Sie haben’s gerade erst hier von der Franco-Diktatur gelesen.

Es. Ist.

Immer. So.

In der DDR von gestern, der Türkei von heute, den USA von morgen, im Sachsen-Anhalt von übermorgen.

Es hilft Hakim nicht, dass er nie ein Protestplakat getragen hat. Er wird erst grundlos verhaftet, dann grundlos gefoltert, dann grundlos entlassen, ab da ist er dauerverdächtig. Als sein Bruder spurlos „verschwindet“, die Armee ihm die Gärtnerei wegnimmt, sein Haus wegbombt, muss er fliehen, um für die inzwischen verarmte Familie Geld zu verdienen. Er versucht es erst in der Nähe, in Beirut, Jordanien, dann in der Türkei. Und er arbeitet wie der Teufel.

Die ungeregelte Region

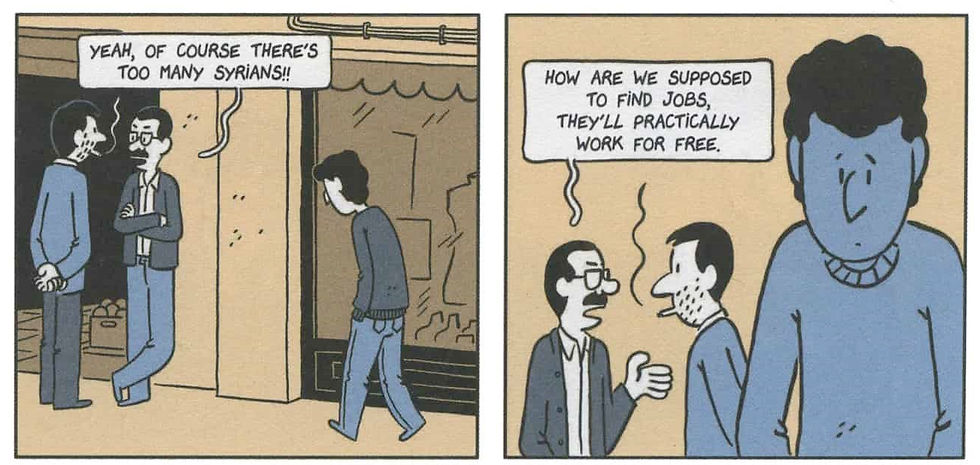

Er putzt, backt Brot, schleppt Zementsäcke, alles für Hungerlöhne, alles schwarz, weil in diesen Ländern niemand Syrer offiziell einstellt. Immer mehr Schwarzarbeit führt zu sinkenden Löhnen, wütenden Einheimischen, Restriktionen. Spätestens hier ist klar, wohin Hakims Weg führt, führen muss: In einen Staat mit geregeltem Arbeitsmarkt, Gesetzen und funktionierender Wirtschaft, kurz – in eine westliche Demokratie. In diesem Fall Frankreich, wo er dann Fabien Toulmé treffen wird. Am Ende von Band 1 zieht Hakim nach dem Scheitern in Antalya nach Istanbul.

Wie nebenbei erfährt man auch, wie Hakim lernt. Er wird ständig betrogen, benutzt, belauscht und – vorsichtig, misstrauisch. Er ist dennoch extrem flexibel, wach, leidens- und anpassungsfähig, geduldig, eigentlich ein idealer Angestellter.

Warum der Dreiteiler in Deutschland bisher noch nicht erschien? Schwer zu sagen, auch Spanien und die eher unvorteilhaft geschilderte Türkei haben zugegriffen. Und die Engländer? Die kennen immerhin den Spruch „When life gives you lemons, make lemonade.“ Es ist nicht auszuschließen, dass den auch Staaten beherzigen sollten, wenn ihnen das Leben Flüchtlinge beschert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 9. Aug. 2025

Französische Ernte (II): Wie ein großes Comicangebot übersehenen Perlen zur zweiten Chance verhilft – etwa der bittersüßen Zauberwelt des Cyril Pedrosa

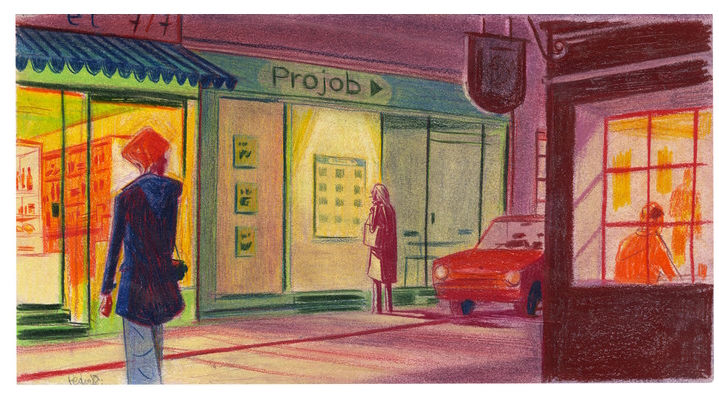

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht complètement connait? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 2: Er flipperkugelt in der Pariser Rue Saint Jacques von einem Comicshop in den nächsten. Die nicht nur bestimmte Themen abgrasen, sondern überhaupt von allen Autoren auch noch die komplette Backlist bereithalten. Weshalb man sich fragt: Warum hab ich nicht mehr von Cyril Pedrosa gelesen? Der sieht doch geradezu unverschämt gut aus!

Null Action, sanfter Witz

Pedrosas „Jäger und Sammler“ ist eine Herzenssache. Als der Titel 2016 auf deutsch erschien, hab ich ihn ignoriert, weil er „irgendwie anstrengend“ aussah. Und dem Leser so wenig entgegenkommt: Er erzählt von verschiedenen Menschen, man weiß nicht, was sie miteinander zu tun haben, es gibt null Action, nur sanften Witz. Was den Comic vorm Weglegen rettete, waren die Figuren und die Bilder.

Wie Pedrosa Menschen beobachtet und sich bewegen lässt, macht große Freude. Die Körperhaltung beim Rauchen, Streiten, In-der-Handtasche-kramen, da ist es völlig egal, worüber sie gerade reden, weil das Gespräch durch die Zeichnungen so viel Leben gewinnt. Obendrein inszeniert Pedrosa Szenen und Dialoge so vielseitig und ideenreich, dass man völlig vergisst, wie unscheinbar die Gesprächsthemen sind.

Die richtige Pose im richtigen Moment

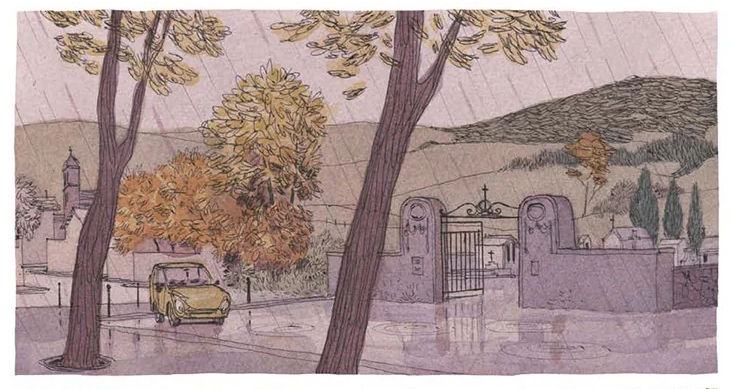

Er wechselt nicht nur die Perspektive, die Panelgröße, er wechselt das Licht, die Farben, den Fokus. Er reduziert etwa in berührenden Momenten die Schärfe, bis nur noch die Gesichter klar sind. Er entfernt die Konturen, tönt Doppelseiten in blaugrau oder auch in pink, Pedrosa öffnet ein regelrechtes Füllhorn der Optionen, dessen Output er aber auch passend dosiert. Als er beispielsweise zwei Doppelseiten Ex-Ehestreit an Weihnachten abfeuert, verzichtet er auf jeden Zusatz, weil ja der Zoff die Szene trägt. Ich brauchte bis zu diesem Streit, um endlich Zugang zu finden.

Denn alle Charaktere sind gleichwertig, und weil sie wenig miteinander zu tun haben, sitzt man anfangs da wie vor einem Haufen Puzzleteile. Man muss sich über die Ecken und Ränder reintasten. Und ich vermute: Je älter man ist, desto lohnender wird’s. Pedrosas Charaktere sind fast alle 40 aufwärts, sie rätseln über das Leben und seine Endlichkeit, ohne dafür alleingültige Wahrheiten liefern zu können.

Muss. Mehr. Pedrosa. Lesen.

Mit 20 hätte ich vermutlich gegähnt. Aber ich bin nicht mehr 20. Vielleicht sollten aber auch nur eine Menge Comics dem Leser einfach im richtigen Alter begegnen. Oder im richtigen Moment. Oder in Paris. Muss. Mehr. Pedrosa. Lesen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 26. Juli 2025

Französische Ernte (I): „Éloi“, der umwerfende Mix aus Rassismus-Thriller, Gruppen-Psychogramm und beklemmendem Kammerspiel unter Segeln

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht bon genug parlt? Wie (hust) ich? Beispiel 1: Er geht an der Küste in einen Museumsshop. Wo’s Bücher zum Thema Meer gibt, und damit in Frankreich automatisch auch Comics. Und zwar nicht nur anstandshalber zwei Stück, sondern praktisch ein Drittel des Ladens. Nicht nur den neusten Scheiß, sondern alles, was zum Thema passt. Darunter auch diese doppelt geniale Perle, die bereits 2015 auf deutsch erschien: „Éloi“ von Florent Grouazel und Younn Locard.

Eingeborenes Mitbringsel

Wir sind im Jahr 1837, ein französisches Marineschiff erforscht Neukaledonien, eine Minikolonie östlich von Australien. Und es nimmt Éloi an Bord, einen Eingeborenen, um ihn in Frankreich vorzuzeigen. Schon die Offiziere sind darüber nicht einer Meinung: Der mitgereiste Naturforscher will den Fortschritt voranbringen, doch für die meisten anderen ist Éloi nur ein Kannibale ohne Wert.

Noch schlimmer sieht’s bei der Besatzung aus: Für die ist Éloi wahlweise Spielzeug, Teufel, Quälobjekt, geeignet zum Provozieren, Hänseln, Schlagen und Nörgeln. Denn warum arbeitet der Menschenfresser nicht mit? Warum versteht der Neger nichts? Faul ist er, ungläubig, aufsässig, dumm, man muss ihm zeigen wo’s lang geht. Und so wird aus dem fremden Gast an Bord der „La Renommée“ blitzschnell ein unbezahlter Arbeitssklave in einer See-Hölle.

Die ganz normale Grausamkeit

Schon hier muss man bewundern, wie fein und unerbittlich Grouazel/Locard das Drama inszenieren. Denn sie ruhen sich nicht bequem auf dem Rassismus aus, sie ergänzen ihn mit den normalen Zutaten menschlicher Grausamkeit. Neid, Dummheit, Hierarchiedenken, Sadismus gegenüber Schwächeren, „Haben-wir-noch-nie-gemacht“, „Was-soll-der-Mist?“. Die Offiziere sind nicht besser: Sie sollen die bildungsferne Crew im Griff behalten, geben ihr aber insgeheim Recht.

Dazu kommt der Missionseifer des Bordpfarrers und der Ehrgeiz des Wissenschaftlers, der nach Jahren „wenigstens irgendwas“ mit heimbringen will. Von dem Moment, in dem Éloi an Bord kommt, wird es immer schwerer vorstellbar, dass er dieses Schiff lebend verlässt. Und dieses Schiff ist der zweite Aspekt, der „Éloi“ so entsetzlich gut macht.

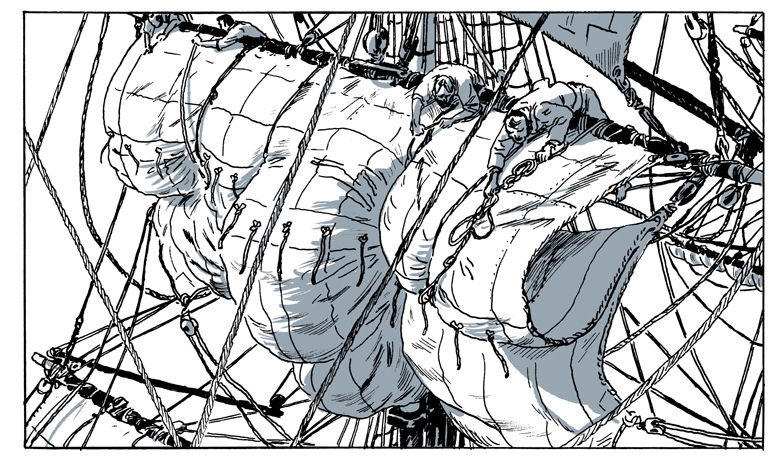

Eine Hängematte für zwei

Grouazel/Locard illustrieren nämlich nicht nur geschickt die Enge an Bord, wo jede Hängematte doppelt belegt ist (einer arbeitet, der andere schläft). Ich habe noch keinen Comic gesehen, der das Leben auf, das Segeln einer Fregatte so realistisch inszeniert. Die niedrigen Decken, die engen Verschläge, das fehlende Licht. Und wo andere sich mit dem Kartoffelnschälen in der Kombüse begnügen, zeigt „Éloi“, wie man Taue lagert, was der Bordjunge schleppt, wo die Crew kackt. Wie man Segel bedient, das Deck schrubbt, wo man in der Freizeit abhängt. Und all das zeigen sie wie nebenbei, ohne den Plot zu verzögern, ohne mit ihrer Expertise anzugeben. Weil sie wissen, dass diese Präzision ihre Dramatik unterstützt: unmenschliche Bedingungen befördern noch unmenschliches Verhalten.

Erzählt wird all das in schlichten, aber präzisen Zeichnungen, schwarz-weiß mit lediglich zwei Blautönen, was grandiose Schiffsansichten und Meerespanoramen genauso ermöglicht wie finstere Kielraumszenen, in denen man vor Schwarzblau kaum die Hand vor Augen sieht.

Wie gesagt: Gefunden hätte ich diese fulminanten Band in Deutschland nie mehr, weil Comicabteilungen mit 50 cm Regalbreite ältere Titel nicht vorhalten können. Und weil Comics für deutsche Museumsshops auch nicht interessanter sind als für die meisten Buchhändler.