- 12. Nov. 2023

Mitreden tun viele, dieser Comic liefert Fakten: „Games“ zeigt, wie Flucht funktioniert und welche angeblichen Lösungen nur bluffen

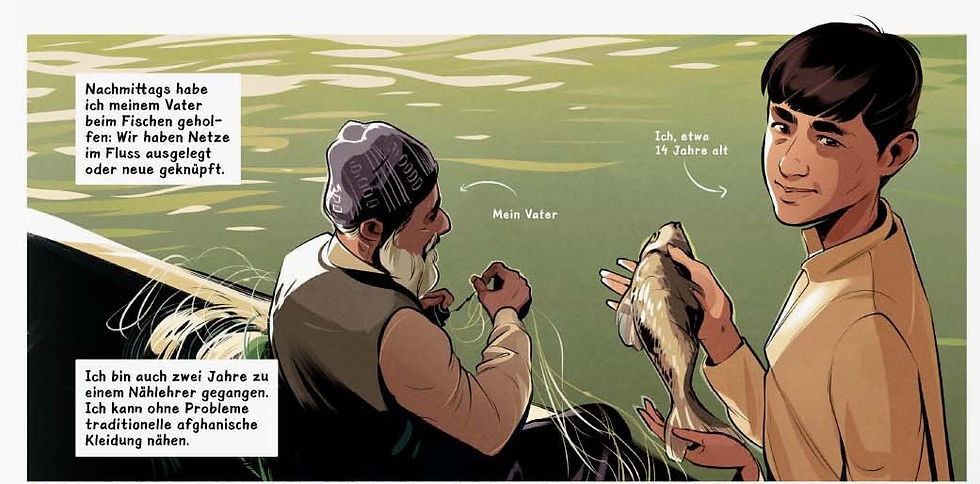

Wann ist ein Comic zum Thema „Flüchtlinge“ gut? Wenn er uns weiterbringt. Wenn er (acht Jahre nach 2015) über Mitleid und Mitleiden hinaus Zusammenhänge herstellt. Nach dem ausgezeichneten „Der Riss“ (2017) gelingt das jetzt seit langem wieder mal: In „Games“ dröselt der Schweizer Patrick Oberholzer anhand von fünf afghanischen Flüchtlingsschicksalen Gesetzmäßigkeiten der Migration auf, die auf anderen Routen ähnlich greifen dürften. Supersachlich, mit Statistiken untermauert, griffig, schlüssig. Weshalb man direkt nach der Lektüre sofort Vieles besser begreift. Man macht sich ja selten klar, wie so eine Flucht tatsächlich aussieht. Diese Fluchtumstände sind jedoch ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis der ganzen Frage.

Mit 25.000 Dollar über jede Grenze

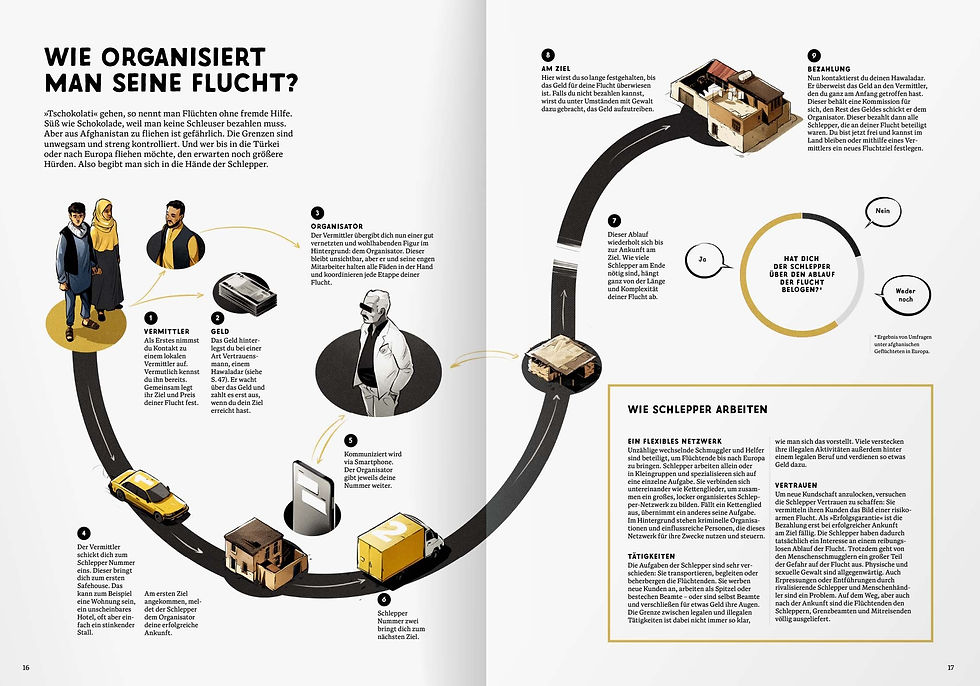

Wie sieht diese Flucht also aus? Bequem und schnell, wenn man superreich ist. Dann kauft man für 25.000 Dollar den Flug und ein falsches Visum. Alle anderen gehen zu einem Schlepper und buchen Holzklasse. Kostet derzeit knapp 6.000 Dollar (war schon mal teurer), die man ganz oder in Raten bei einem Vertrauensmann hinterlegt. Dafür kriegt man ein Ticket für einen wochen-, monatelangen Horrortrip. Der beginnt oft mit einem Abstecher nach Pakistan. Zwar muss man eigentlich in den Iran, aber von Pakistan aus kommt man dort etwas einfacher hin.

Wobei „einfacher“ ein interessanter Begriff ist angesichts dieser Reise: Ohne Winterausrüstung, ohne Träger bei Dunkelheit, in tagelangen Wanderungen über die schweinekalten Scheißberge. Von Grenzsoldaten ausgeraubt, geschlagen, zurückgeschickt. Dann wieder von vorne. Warten auf den nächsten Versuch, dann los, nachts, Scheißberge, immer wieder, bis es klappt. Erst dann kriegt der Schlepper sein Geld für die Etappe. Dann geht's von Pakistan in den Iran. Nochmal dieselbe Scheiße. Die Berge, die Kälte, der Hunger, die Gefahr. Dann muss man durch den Iran selbst. Und wissen Sie, wie man den durchquert? Ich wusste es nicht. Bis „Games“.

Verkeilt im Kofferraum

In einer viertürigen Limousine, ja, aber nicht mit vier Passagieren. Drei Menschen sitzen auf dem Beifahrersitz. Acht sitzen auf der Rückbank. Drei Menschen sind im Kofferraum. Und wir reden hier nicht von einem Kombi oder vom Kofferraum eines US-Straßenkreuzers der 60er. Sondern vom Kofferraum eines mittelgroßen BMW oder Mercedes. Zu dritt hineingefaltet. 600, 700 Kilometer. Im geschlossenen dunklen Stahlkasten, heiß, kaum Luft, stundenlange Starre, malen Sie sich's selbst aus. Diese Menschen werden halb wahnsinnig, halb panisch, aber wenn man rastet, können sie nicht mehr alleine aussteigen, so verkrampft sind sie.

Andere werden im leeren Tank eines Busses geschmuggelt. Nicht allein, sondern man schiebt solange weitere Leute in das lichtlose Loch, bis der Tank voll ist. Man kann auf der offenen Ladefläche eines Pick-ups fahren. Ohne Gurt, Versicherung, im halsbrecherischem Tempo eines Schleppers unter Aufputschmitteln. Man wird mitten in der Wüste abgesetzt, bis andere Schlepper kommen oder auch nicht, bei 50 Grad am Tag oder Minusgraden in der Nacht. Der Weg in die Türkei führt dann über die nächsten Scheißberge, eine kalte Steinwüste. Wasser ist knapp, unterwegs zahlt man 20 Euro pro Flasche. Frauen müssen jederzeit mit Sexforderungen rechnen, mal mit Gewaltandrohung, mal als Tauschhandel.

Grenzen vermauern? Wird längst gemacht

Die iranisch-türkische Grenze selbst ist streng überwacht. Die Mauer, von der viele Flüchtlingsphobiker in Deutschland träumen, ist dort längst Wirklichkeit, inklusive türkischen und iranischen Grenzern mit Schießbefehl. Natürlich trotzdem mit Lücken. Wer es dann durch die Türkei schafft, hat den lebensgefährlichen Trip mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer vor sich. Alternativ kann er auch an den „Games“ teilnehmen: So nennen die Flüchtlinge das Wieder- und-wieder-und-wieder-Ausprobieren, wann man es über Land nach Bulgarien in die EU schafft. Ohne aufgegriffen, geschlagen, ausgeraubt zu werden. Je nach Geldbeutel sind dazwischen Wochen und Monate als Schwarzarbeiter zu erbärmlichen Löhnen nötig, um die weitere Strecke zu finanzieren. Danach folgt der wochenlange Marsch auf der Balkanroute. Weniger Lebensgefahr, aber immer noch Kälte, Hunger, Durst.

Und nun? Warum ist diese Flucht der Schlüssel zur Flüchtlingsfrage?

Na, sagen wir, ein Jens Spahn bietet Ihnen an, er würde das Problem mit „physischer Gewalt“ lösen. Da weiß man sofort: Bullshit. Die ganze Flucht besteht ja schon aus physischer Gewalt in Formen, die in Rechtsstaaten unvorstellbar sind. Da ist Spahns Schlagstock nur ein Knüppel mehr.

Jagd auf Schlepper erhöht nur deren Profit

An dieser ganzen Irrsinnsflucht lässt sich 1:1 ablesen, wie furchtbar die Alternative zuhause sein muss. Ich nähme derlei nicht auf mich, Sie auch nicht. Aber diese Menschen würden es nochmal machen und nochmal, bis es klappt. Weil es bei ihnen zuhause immer noch hundert Mal scheißer ist. Da können deutsche Kommunalpolitiker Gutscheine ausstellen wie sie wollen.

Sind’s die Schlepper? Natürlich nicht, auch dieses ganz rational berechenbare Geschäft dröselt Oberholzer in seinem Erstling (!) schön auf. Schlepper zu bekämpfen erhöht nur den Reisepreis, höhere Preise werben wieder neue Schlepper an. Nein, die Triebfeder des Ganzen ist die Entschlossenheit der Menschen, nicht mehr unter unfähigen Drecksregierungen wie jener der Taliban dahinzuvegetieren, als unterernährte, dummgehaltene, zwangsverheiratete, zwangsrekrutierte Betmaschinen. Die Einsicht, dass sie nicht nach Pakistan fliehen können, das derzeit Hunderttausende zurückschickt in den Gottesknast.

Fakten statt Bullshit

Welche Schlüsse Sie draus ziehen sollen, mag ich Ihnen nicht sagen (meine finden Sie hier). Aber Patrick Oberholzer schildert in starken Bildern die Tatsachen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie sich selbst auf die Suche nach Formen einer vernünftigen Flüchtlingspolitik machen möchten.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 25. Okt. 2017

Drei neue Comic-Bände greifen das Migrationsthema auf: Zwei von ihnen geben sich mit Betroffenheit zufrieden – aber einer ist dafür richtig, richtig gut

Jetzt ist es soweit: Das Flüchtlingsthema kommt im Comic an. Gleich drei Bände sind gerade zum Thema erschienen – da kann man nebenbei auch Rückschlüsse auf die Produktionszyklen der Branche ziehen. Viel spannender ist allerdings die Frage: Was taugen sie? Oder: Was nehmen sie sich vor – und erreichen sie ihr Ziel?

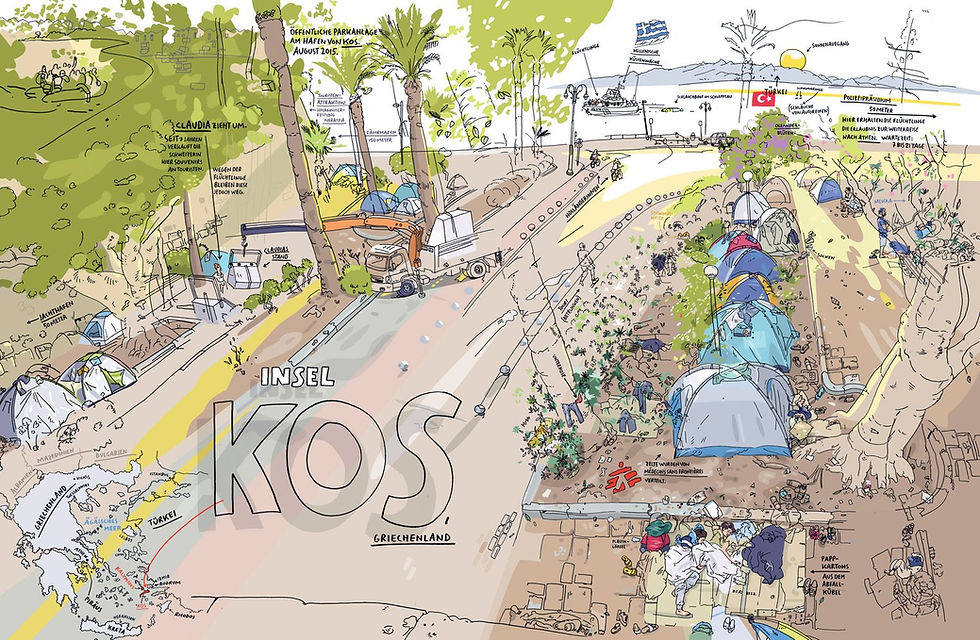

Eines vorweg: zwei der drei Bände sind blasenkonform. Wer Flüchtlingsfreund ist, wird darin bestätigt, umgekehrt können sie Flüchtlingsphobie keinen Deut lindern – denn sie machen sich mit der Sache gemein. In „Dem Krieg entronnen“ liegt es in der Natur der Geschichte: Olivier Kugler besucht syrische Flüchtlinge in Kurdistan, Griechenland und Frankreich, und zwar im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen (MSF) – da muss man beinahe von Öffentlichkeitsarbeit reden. Und für „Liebe deinen Nächsten“ haben sich Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer auf einem Rettungskreuzer eingeschifft. Auch hier war der Helfer-Impuls von Anfang an dabei, aber man darf vermuten, dass sie (und jeder halbwegs fühlende Mensch) die Distanz auch dann verloren hätten, wenn sie einigermaßen neutral an Bord gegangen wären. Leider führt die Nähe zu erzählerischen Defiziten.

band 1: Sturheil nach Schema F

Beide Bände halten ihr Anliegen für so toll, dass den Leser alles interessieren muss und/oder wird, was man ihm gibt. Daher prügelt auch Olivier Kugler seine einzige grafische Idee durch das Buch wie einen altersschwachen Esel: Seine Interviews bereitet er zu ganzseitigen Bildern auf, die er mit nummerierten Textkästen, Anmerkungen und Sprechblasen zustopft. Das ist anfangs noch erträglich, aber ab Nummer fünf oder sechs fällt auf, dass man die Schicksale nur noch abarbeitet. Jedes Kapitel beschließt dann ein Interview mit MSF, das sagt, dass das grade geschilderte Elend wirklich scheiße ist und man müsste schnarch. Dass man sich dennoch weiter zum Durchforsten der Seiten überwindet, liegt an der akribischen Beobachtung Kuglers, der immer wieder Details unterbringt, die den Flüchtlingsalltag in seiner Unzumutbarkeit stark illustrieren.

Band 2: Wie Rettung funktioniert

Auch von Borstel/Eickmeyer muten ihrem Leser arge Längen zu, aber sie kriegen die Kurve recht überraschend besser. Nach 40 Seiten Schiffsbeschreibung, Interviews, Maschinenraum, Grillabend mit Crew kommt: der erste Rettungseinsatz, ein informatives und ergreifendes Stück Comic-Journalismus. Weil man Zusammenhänge versteht: Die Rettungsschiffe fahren nämlich nicht planlos durch die Gegend, sie erfahren wann und wo die Flüchtlinge unterwegs sind. Nur deshalb haben sie eine Chance zu helfen, weil man so ein Boot ansonsten im Meer praktisch nicht findet.

Also sucht das Rettungsschiff die Nadel im Heuhaufen. Und einmal auch mitten in der Nacht, wo die Trefferquote dann vollends jenseits von Gut und Böse ist. Hier kombiniert Eickmeyer hinter die Doppelseite des treibenden, überfüllten Bootes im nassen Schwarz eine Doppelseite mit nichts als einem geretteten Säugling im tröstlichen Goldgelb der Rettungswesten. Wer dabei nichts fühlt, heißt wohl schon Gauland.

Man kann natürlich quengeln, dass man so den Leser manipuliert. Was doppelt stimmt: Eickmeyer wechselt in der zweiten Hälfte vom Computerkolorieren zur analogen Aquarelltechnik, liefert wesentlich emotionalere Bilder, die meistens sogar komplett ohne die sonst recht trocken-therapeutischen Texte auskommen. Was erneut die Frage aufwirft, warum der Anfang so zäh werden musste. Das Hauptproblem beider Bände ist freilich nicht die Optik, sondern dass man mit Recht fragen kann, ob Betroffenheit ein weiterführender Ansatz ist – weshalb Band drei so viel besser abschneidet: „Der Riss“, von den spanischen Journalisten Carlos Spottorno und Guillermo Abril.

Band 3: Die Wurzel des Problems - und viele Scheinlösungen

„Der Riss“ beginnt als Foto-Reportagen-Serie entlang der EU-Grenze. Sie starten in der spanischen Exklave Melilla in Afrika, sie zeigen den enormen Aufwand der Grenzsicherung – und die Ursache des Problems: der irrsinnige Sicherheits- und Wohlstandsgegensatz. Sie besuchen die Grenzen zwischen Bulgarien und der Türkei, begegnen erneut der Zaunbaufirma aus Melilla – und demselben Gegensatz zwischen denen drinnen und denen draußen.

Sie begleiten eine (erstaunlich ähnliche) Schiffsrettungsaktion im Mittelmeer, den Flüchtlingssommer 2015, der jetzt völlig normal wirkt, weil der Leser die Motivation dahinter konstant im Hinterkopf hat. Nicht ganz so gut fügen sich die Ausflüge nach Osteuropa ein, aber spätestens in Finnland schließt sich der Kreis: Dort fahren regelmäßig Pkw über die Grenze, marode und überladen wie die Flüchtlingsboote im Mittelmeer. Hinter der Grenze entsteigen ihnen Flüchtlinge aus Afghanistan, Kamerun, sonst wo. Und wie es auf Lampedusa einen Friedhof für abgewrackte Flüchtlingsboote gibt, befindet sich hier einer für Schrottkarren, der vor allem eines bestätigt: Dass Europa auf der Welt derzeit das sinnvollste Ziel ist.

Die Fassungslosigkeit der Autoren darüber, dass große Teile der Europäer die Attraktivität der eigenen Situation derzeit nicht mehr erkennen, ist auf jeder Seite greifbar – und verhilft „Der Riss“ zu einer wesentlich präziseren Forderung als den Konkurrenten: Wer Europa und seinen Wohlstand bewahren will, muss den auslösenden Gegensatz abbauen. Zu deutsch: Er muss mehr Menschen an diesem Wohlstand beteiligen.

Olivier Kugler, Dem Krieg entronnen, Edition Moderne, 24,80 Euro

Gaby von Borstel, Peter Eickmeyer, Liebe deinen Nächsten, 24,80 Euro

Carlos Spottorno/Guillermo Aril, Der Riss, Avant Verlag, 32 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei Spiegel Online.