- 20. Aug. 2025

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

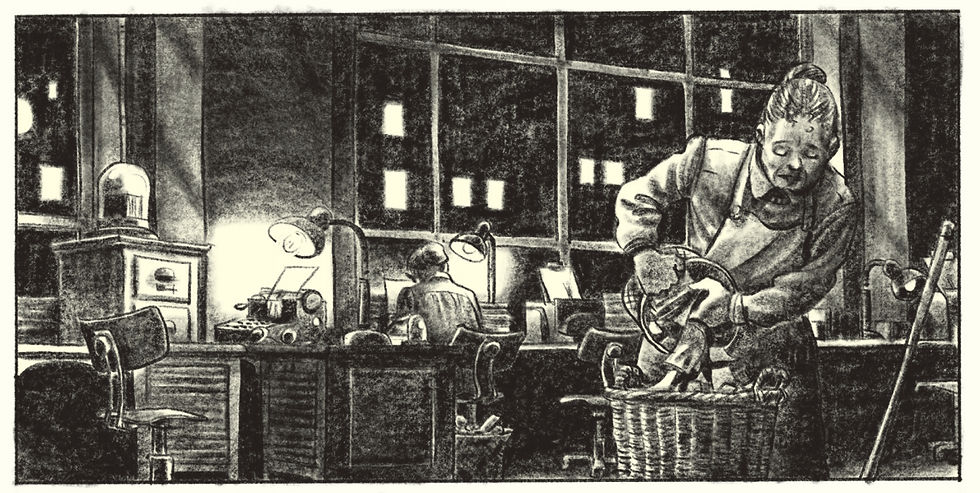

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Juli 2025

Die Outtakes (29): Diese Comics möchten wichtige Themen auf den Punkt bringen - und landen jeweils knapp daneben

A Debberla dudd si hald hardd

So ist’s eigentlich recht: Mit Lisa Frühbeis widmet sich in „Der Zeitraum“ eine gestandene Max-und-Moritz-Preisträgerin der Problematik alleinerziehender Frauen. Und Medien quer durch die Republik haben Frau Frühbeis dafür auf die Schulter geklopft, dass es nur so staubt. Nach der Lektüre wundert man sich allerdings ein wenig, wofür.

Lisa Frühbeis‘ Protagonistin ist eine junge Musikerin, die in sieben Tagen eine wichtige Komposition abgeben muss, aber eben leider/gottseidank auch noch zwei Kinder an der Backe hat. Was tut die junge Mutter also? Sie fährt mit den Kindern in den Urlaub. In ein Tiny House, das praktisch nur aus zwei Räumen besteht, so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten besitzt, auf einer Insel liegt, damit man die Kinder auch nicht mal per Bus ins nächste Kino schicken kann. Ich weiß nicht, wie’s Ihnen geht, aber ich denk dabei sofort: Warum nimmt sie eigentlich nicht noch ihren dementen Großvater mit, drei Hunde und vermietet eines der zwei Zimmer an einen kokainsüchtigen Studenten? Ja, optisch sieht das alles klasse aus: Für die Nöte findet Lisa Frühbeis schöne, sehenswerte Bilder, lebendige Farben. Aber all das hilft nicht mehr viel, wenn man Protagonistin samt Anliegen vom Start weg diskreditiert und es noch nicht einmal merkt. Denn so illustriert man nicht die Nöte alleinerziehender Mütter, sondern allenfalls die selbstgemachten Probleme unbedarfter Menschen. Oder, wie der Franke sagt: „ A Debberla dudd si hald hardd.“

Verzockt

Gutes Thema, schlimme Umsetzung: „Gaming“ von Szenarist Jean Zeid will die Entwicklung des Videospiels nachzeichnen, und da lacht ja zunächst das Herz des alten Mannes. Tatsächlich ist das Wiedersehen mit all den Erinnerungen angenehm, die Darreichung hingegen erschütternd altbacken. Zeid muss zwei Gestalten das Ganze erzählen lassen, einen Klugi (sich selber) und ein Doofi (Zeichnerin Émilie Rouge), und als ob das nicht genug wäre, muss auch noch ein Computerkästchen mit herumschweben wie diese Uhr in „Es war einmal der Mensch“. So spannend die Infos sind, so sehr treibt einem die Erzählweise Tränen in die Augen. Wie soll man das erklären… es ist so ziemlich wie seekrank aufm Traumschiff. Und das Ärgerlichste: Vor lauter Erklären übersehen die beiden wichtige Themen wie eingebaute Suchtmechanismen, In-Game-Käufe, all den fiesen Kram, der aus der schönen Spielerei immer öfter eine üble Abzocke macht.

Falsch eingelocht

Verlockend: Sarah Hübner legt mit „Unruhe“ eine schön reduziert bebilderte Parabel vor. In einem Bergdorf samt Postbotin entsteht auf einmal ein riesiges Loch. Irre tief, unfüllbar. Das beunruhigt die Menschen. Es kommen Geologen, die sagen, das Loch wäre sicher – aber wer weiß? Vielleicht lügen die Experten? Die Menschen ändern sich, jemand verkauft Streichhölzer als Amulette, und von einer alten, weisen Frau bekommt die Postbotin den Tipp: Nicht das Loch ist schuld, es gibt einen Brandstifter, der die Leute verdreht, und…

Hier ist dem Leser das Ziel längst klar: Eine Verschwörungsparabel soll's sein, die den Irrsinn elegant veranschaulicht. Doch dazu passt eines leider nicht: das Loch. Das Problem mit Corona oder Klimawandel ist doch, dass sie Unangenehmes verlangen (Masken, neue Heizung, weniger Schnitzel). Darum fliehen die Leute lieber in eine Quatschwelt. Doch das Loch verlangt – nichts. Man könnte es sogar als Touristenhotspot nutzen. Und so kann Hübner die Schwurbel-Symptome eben nur aufzählen, aber nicht: erklären oder entlarven (was der Sinn einer Parabel wäre). Vollends bricht die Analogie zusammen, als die Dörfler die Seilbahn abreißen, weil sie dort die Schuld suchen. Selbst der Dorfdepp weiß: Die Seilbahn braucht er noch, weshalb reale Mobs zuverlässig lieber Hexen jagen oder jüdische Seilbahnbetreiber. Das einfache Loch-Bild ist so verführerisch, dass man leicht übersieht, wie schief es ist – Hübner (Jahrgang 1998) hat das wohl unterschätzt. Kann vorkommen, aber so tendiert die Parabel zum gutgemeinten Pamphlet. Da war deutlich mehr drin!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 9. Mai 2024

Panels im XXL-Format: München bietet sie derzeit doppelt bis dreifach – ideal für einen Wochenend-Trip

Was hat München, was Madrid nicht hat? Derzeit gleich zwei Mal die Möglichkeit, den Comic-Begriff ein bisschen auszudehnen, das sogar im Rahmen höherer bis höchster Kulturweihen: einmal museal, einmal in einer eigenen Ausstellung. Das erste Projekt ist dabei aufregender, das zweite aber charmanter. Spannend und sehenswert sind beide, und wer mag, kann damit einen Tag komplett füllen. Und hat dann noch immer die Option zu einer Zugabe.

Beschmolkte Archäologie

Projekt eins: die wiedereröffnete Archäologische Staatssammlung. Ein sehr schickes Gebäude, eine elegant designte Ausstellung – für die der Münchner Comic-Künstler Frank Schmolke engagiert wurde. Die spannende Frage ist: Hat man ihn sinnvoll eingesetzt? Was kann er, was ein Illustrator nicht kann? Tatsächlich zeigt die Ausstellung beides: Wie man einen Comic-Künstler geschickt nutzt – aber auch, wie man seine Fähigkeiten verplempert.

Kann man das so hart trennen? Ja, und gerade hier: Weil Schmolke so deutlich zeigt, was Comics leisten können. Im Idealfall: Szenen und Zusammenhänge verdichten, einen Minifilm bieten, dessen Tempo und Dauer der Betrachter mitbestimmt. Verplempert wird der Künstler immer dann, wenn er nur dekoriert. Und verplempert wird gerade anfangs viel.

Start im Sparformat

Da werden Schmolkes Panels einfach dem einleitenden Haupttext der Räume angeklebt. Die Tatsache, dass man eine ganze Wand zur Verfügung hat, wird beiläufig ignoriert – Schmolkes Panels sind hier nur etwa so groß wie eine „Spiegel“-Doppelseite. Was besonders dusselig ist, weil der Text natürlich so groß ist, dass ihn mehrere Leute zugleich aus der Entfernung lesen können. Für die Zeichnungen muss jeder näher ran, die sind nicht viel größer als im Ausstellungskatalog.

Kurz darauf allerdings erlebt der Besucher das komplette Gegenteil. Ein Raum ist ganz Begräbnisriten gewidmet. Er zeigt in einer Vitrine den Inhalt eines Grabes – und dazu kann man per Knopfdruck jeweils eine große Schmolke-Seite beleuchten, hochformatig, etwa 1x3 Meter. Das ist jetzt plötzlich exzellent gelöst: Wir sehen die realen Überreste, und dann liefert Frank Schmolke passende Szenen dazu, die trauernden Gesichter hebt er einzeln einzeln hervor, die Abläufe schildert er in der Totalen. Hier kann er neben der Darstellungspflicht auch die Inszenierungskür liefern, hier kann er das Leben zeigen, das Scherben und andere Relikte eben nur andeuten können. In Arrangements, die das Auge mehrfach über die Seite lotsen, bis der Besucher sein ganz persönliches Bild erstellt hat.

Bild mit Platz und Zeit

Die Comicform verhindert zudem, dass sich die Bilder gegenseitig behindern, dass nicht zwei oder mehr Filme nebeneinander her lärmen. Anders als beim Video kann man auch jederzeit einsteigen und muss nicht warten , bis der Film von neuem startet. So ist das sinnvoll, strukturiert, hat Hand und Fuß.

Die dritte Variante ist so mittendrin: erfreulich gelöst. Schmolke liefert hier große Wandbilder, in die Vitrinen eingebaut sind (Foto ganz oben) – die Zeichnung setzt also die echten Gegenstände ins Bild. Gut gemacht, doch da ist der Comic-Artist dann eben lediglich Illustrator. Bevor Sie aber abwinken: Das Haus ist gerade wegen des teils gelungenen, teils unter den Möglichkeiten gebliebenen Versuchs sehenswert. Man darf ja nicht vergessen, dass München hier weitgehend Neuland betritt, da funktioniert nicht alles sofort. Hingehen, angucken! Psst: Vor allem sonntags, wo’s nur einen Euro kostet.

Erfrischende Wiederentdeckung

Wer danach noch Zeit hat, setzt sich in die S-Bahn nach Pasing und geht ins Schloss Blutenburg, wo die Jugendbibliothek derzeit die Bilder von Walter Trier zeigt. Kennen Sie nicht? Kennen Sie bestimmt! Das ist der mit dem Titelbild von Erich Kästners „35. Mai“: Konrad und Onkel Ringelhuth auf dem Rollschuh laufenden Pferd. Oder „Emil und die Detektive“, zwei Knirpse hinter der Litfasssäule, die den Herrn mit Mantel und Hut verfolgen. Klingelt’s? Na also.

Überraschendes Kunst-Konfekt

Triers Bilder sind eine abwechslungsreiche, ungemein erfrischende Entdeckung. Denn sie sind vielseitiger als man gemeinhin annimmt. Ich wusste beispielsweise nicht , wie waghalsig der Jude Trier in einer Last-minute-Aktion emigrierte, aber auch nicht, wie erfolgreich er sofort in England arbeitete: Dort lieferte er nicht nur boshafte Nazi-Karikaturen, sondern auch gewitzte Cover-Illustrationen für Magazine wie Lilliput, dessen Frontseite als Running Gag jedes Mal ein Paar mit einem Hund zeigte.

Die Triersche Geschmacksrichtung ist dabei stets von einer einzigartig witzigen Eleganz, immer hübsch, aber doch nie einschmeichelnd. In Kombination mit den Räumen des sehr niedlichen Schlosses, liebevoll inszeniert in den kleinen Sälen und im langen schmalen Wehrgang, ist die Ausstellung ein unerwartetes Kunst-Konfekt für anderthalb sehr vergnügliche Stunden. Und obendrein auch noch extrem kinderfreundlich.

Der berühmteste Alleinerziehende

Wem das noch nicht reicht (oder wer noch einen Tag übrig hat): Das Valentin-Karlstadt-Musäum präsentiert im Isartor noch bis zum 17. September eine Ausstellung über Erich Ohser. Kennen Sie so wenig wie Walter Trier? Kennen Sie so gut wie Walter Trier: Das ist der E. O. Plauen, von dem die „Vater und Sohn“-Cartoons stammen, zu denen ich weiland Schulaufsätze schreiben musste: Gelebter Anschauungsunterricht, weshalb man gelungene Bildwitze nicht zu einer lustlosen Textform downcyceln soll. Einen Bericht zur Ausstellung finden Sie hier im exzellent sortierten Blog von Heiner Lünstedt.