- 20. Aug.

Die Outtakes (31): Mit stählernen Forschern, frühreifen Computern und dem Nicht-Film vom Nicht-Kästner

Computers Kindheit

Seda Demiriz‘ „life in pixels“ sieht sehr gut aus, hat einen schön cartoonigen Ansatz, der zudem noch recht einzigartig ist: Demiriz pickt sich die 90er und Nuller Jahre heraus, die Startzeit der allgegenwärtigen Computer. Das lässt sich verheißungsvoll an, nimmt munter Anlauf und hebt trotzdem nicht wirklich ab. Oder behindern sich die Teile gegenseitig? Die Computer-Frühphase ist zwar anheimelnd und skurril, aber weil damals PCs das Leben noch nicht beherrschten, gelingt keine rechte Transferleistung zu heute. Demiriz mixt zudem immer wieder ernste Coming of age-Elemente unter die mäßig starken Pointen, beides entschärft sich dann gegenseitig. Es könnte funktionieren, Jillian Tamaki hat sowas in „Supermutant Magic Academy“ vorgemacht. Aber Tamaki ist einfach böser, oder anders gesagt: Demiriz, die eine sehr ansprechende Homepage hat, ist vielleicht (noch?) nicht rücksichtslos genug.

Hybrid-Story: Zwei Comics in einem

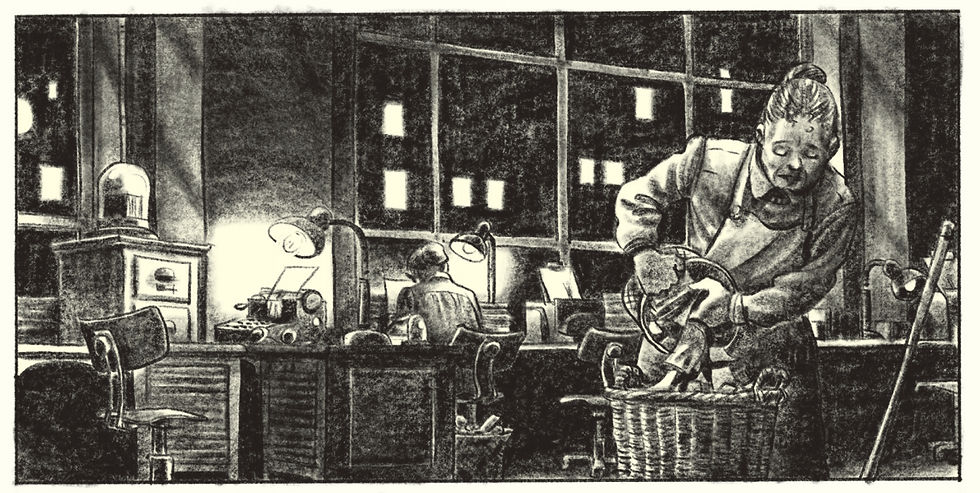

„Die letzte Einstellung“ von Isabel Kreitz müsste theoretisch eine Bank sein: Kreitz erzählt von „Das Leben geht weiter“, dem letzten Film des Dritten Reichs. Der vor allem gedreht wird, damit die Beteiligten nicht noch in letzter Minute an die Front müssen. Eine wahre Geschichte, und zeichnerisch muss sich Isabel Kreitz vor niemandem verstecken. Ihre satten, schwarz-weißen Szenerien eignen sich so gut für Vor- wie Nachkriegszeit und alles dazwischen sowieso, also „a gmahte Wiesn“, wie der Bayer sagt. Aber aus unerfindlichen Gründen reichte Kreitz das nicht: Es musste noch die Geschichte Erich Kästners mit rein. Was chronologisch ungünstig ist: Die Geschichte des End-Films beginnt erst ab 1943, Kästners innere Emigration hingegen zehn Jahre früher. Letztlich muss man sich deshalb durch 150 Seiten Bonzen, Bomben und Beziehungsdramen lesen, bevor die Film-Story endlich zeigen kann, dass sie die stärkere gewesen wäre. So behindern sich beide Plots, was bei Kästner am deutlichsten wird: Kreitz nutzt zwar lauter echte, historische Namen, ausgerechnet Kästner aber muss „Hans Hoffmann“ werden. Nur so kann Hoffmann am „Leben geht weiter“-Skript mitschreiben, was Kästner nicht tat. So bleibt vom ehrgeizigen Projekt vor allem viel Sehenswertes in schwarz-weiß und reichlich Lokalkolorit.

Sie forschen sich grün und blau

Früher, als Vorurteile noch üblich waren, hätte man gesagt: jaja, die Tschechen! Taťána Rubášová und Jindřich Janíček liefern mit „William & Meriwether auf wundersamer Expedition“ ein gewitztes Science-Fiction-Kabinettstück, das aber sehr knapp doch nicht ganz überzeugt. In einer Roboterzukunft werden William und Meriwether losgeschickt, ihre Vorzeit zu erkunden. Das sieht schön aus, die ganzseitigen gelb-blau-grünen Panels sind so munter wie die Roboter verschroben. Aber ich bin vermutlich nicht der einzige, der hier schon eine „Planet der Affen“-Wendung vermutet. Und durch die zuverlässig überraschenderen Pointen aus „Futurama“ liegt die Messlatte für Science-Fiction-Satire seit 25 Jahren höher. Ansehnlich ist das Abenteuer der Verschroboter trotzdem.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 30. Juli

Die Outtakes (30): Kindgerechte Gespenster, Kneipen-Konversationen und Wünschen mit kleinen Fehlern

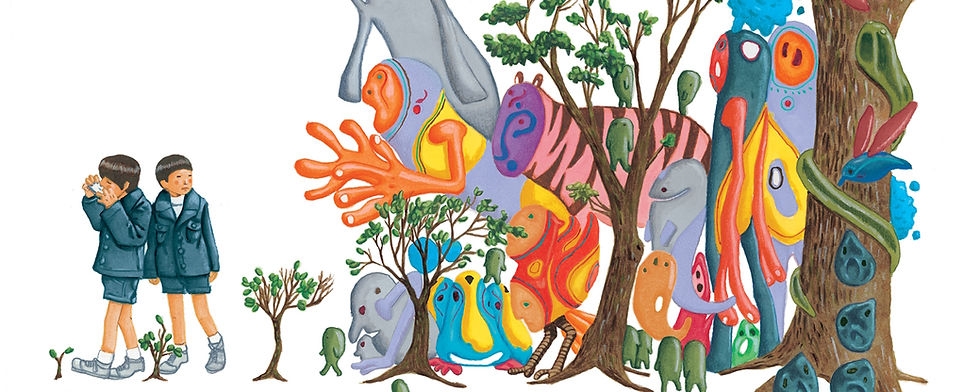

Mürkwerdig

Tja, ich mag Taiyo Matsumoto, einen Preis der japanischen Mangazeichnervereinigung hat „Gogo-Monster“ auch gekriegt, aber ich weiß trotzdem leider nicht recht wofür. Es geht wieder mal um Kinder, eines von ihnen glaubt Kontakt zu Geistern zu haben, die im gesperrten dritten Stock der Schule wohnen. Die anderen Kinder denken, der Junge hätte ein Rad ab, zwei von ihnen mögen den Geisterbuben dennoch ganz gern. Eines dieser beiden rennt den ganzen Tag mit einem Pappkarton über dem Kopf herum. Und so weiter und so fort. Wir Leser sehen weder die Geister noch wird überhaupt klar, wohin die Geschichte führt, die ich Matsumoto zuliebe bis zum Schluss durchgelesen habe. Dann begriff ich: Ich weiß es immer noch nicht. Und Matsumotos sonstige Stärke, die kleinen großen Gefühle, sind ihm diesmal auch irgendwie durch die Finger gerutscht. Merkwürdig, mürkwerdig, mürb werd ick. Aber immerhin: Der Einband ist hübsch.

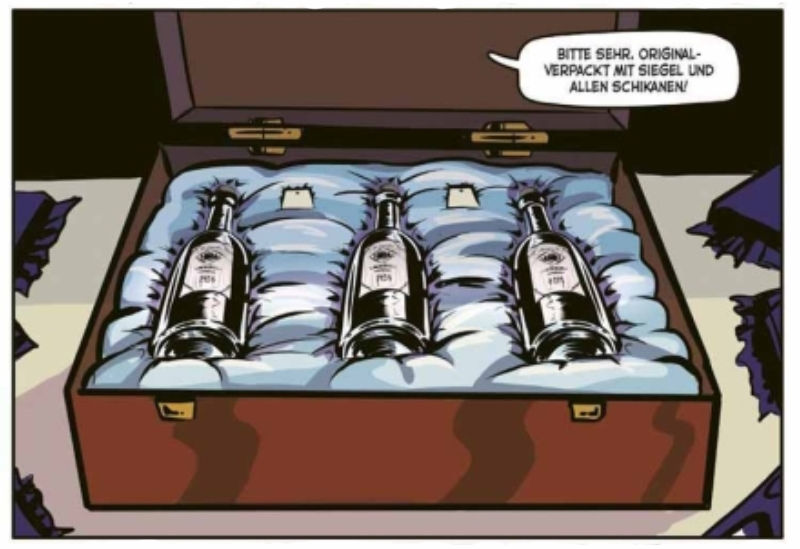

Flasche nicht leer

Ordentlich exotisch: Deena Mohameds „Shubeik Lubeik“ kommt aus Ägypten, liest sich mangahaft von rechts nach links, ist märchenhaft und ansehnlich und über 500 Seiten dick. Alles ist bereit für den Überraschungserfolg, der leider ausbleibt, obwohl es launig losgeht. Mohamed erzählt aus einem orientalischen Land, in dem man Wünsche kaufen kann. Billige, die beim Erfüllen mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Teure, die wesentlich präziser funktionieren. Dazwischen malt Mohamed immer wieder reizvoll aus, wie der Staat Herstellung, Verkauf und Umgang mit den Wünschen zu regeln versucht. Das ist teils satirisch, teils ernst, was sich ergänzen könnte, aber hier gegenseitig verwässert. Die eigentliche Handlung eiert ebenfalls halbentschlossen zwischen herzzerreißend und Satire (wie ja überhaupt die ganze Wünscherei auch den orientalischen Umgang mit modernen Freiheiten spiegeln möchte). Am meisten bremsen indessen Mohameds endlose Erwägungen, Debatten, Bedenken rund ums Problem des kaufbaren Wunschs die Lesefreude aus. Die sind selbst als Parabel für moderne Sehnsüchte arg langatmig geraten. Oder es ist landestypischer Stil: Dann möge zugreifen, wer ihn mag.

100 Bullets, gewaltfreie Version

Eindeutig gut, aber auch eindeutig spröde: Die Wiederveröffentlichung von „Joe’s Bar“ macht es dem Leser nicht leicht. So sind die Geschichten rund um Bar, Besucher und Betreiber allerdings auch nicht gedacht: Die Argentinier José Munoz (Zeichnungen) und Carlos Sampayo (Text) rücken immer wieder Passanten, Fremde, Mittrinker samt ihren Gesprächsfetzen in den Vordergrund, wechseln ständig das Personal, so dass man oft schon Mühe hat, die Hauptfigur rauszufinden. Das ist liebevoll und boshaft gezeichnet, durchdacht angelegt – aber auch so kunstwillig, dass ich mir ständig vorkomme, als sähe ich statt einer Erfolgsserie nur das Spin-Off einer Nebenfigur, von der ich leider noch nie gehört habe. Tatsächlich erinnern die je 20-seitigen Tauchgänge ins pralle Leben stark an die Serien „100 Bullets“ und „Sin City“ – aber eben ohne die kommerziell hilfreiche Gewaltzutat.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 26. Juli

Französische Ernte (I): „Éloi“, der umwerfende Mix aus Rassismus-Thriller, Gruppen-Psychogramm und beklemmendem Kammerspiel unter Segeln

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht bon genug parlt? Wie (hust) ich? Beispiel 1: Er geht an der Küste in einen Museumsshop. Wo’s Bücher zum Thema Meer gibt, und damit in Frankreich automatisch auch Comics. Und zwar nicht nur anstandshalber zwei Stück, sondern praktisch ein Drittel des Ladens. Nicht nur den neusten Scheiß, sondern alles, was zum Thema passt. Darunter auch diese doppelt geniale Perle, die bereits 2015 auf deutsch erschien: „Éloi“ von Florent Grouazel und Younn Locard.

Eingeborenes Mitbringsel

Wir sind im Jahr 1837, ein französisches Marineschiff erforscht Neukaledonien, eine Minikolonie östlich von Australien. Und es nimmt Éloi an Bord, einen Eingeborenen, um ihn in Frankreich vorzuzeigen. Schon die Offiziere sind darüber nicht einer Meinung: Der mitgereiste Naturforscher will den Fortschritt voranbringen, doch für die meisten anderen ist Éloi nur ein Kannibale ohne Wert.

Noch schlimmer sieht’s bei der Besatzung aus: Für die ist Éloi wahlweise Spielzeug, Teufel, Quälobjekt, geeignet zum Provozieren, Hänseln, Schlagen und Nörgeln. Denn warum arbeitet der Menschenfresser nicht mit? Warum versteht der Neger nichts? Faul ist er, ungläubig, aufsässig, dumm, man muss ihm zeigen wo’s lang geht. Und so wird aus dem fremden Gast an Bord der „La Renommée“ blitzschnell ein unbezahlter Arbeitssklave in einer See-Hölle.

Die ganz normale Grausamkeit

Schon hier muss man bewundern, wie fein und unerbittlich Grouazel/Locard das Drama inszenieren. Denn sie ruhen sich nicht bequem auf dem Rassismus aus, sie ergänzen ihn mit den normalen Zutaten menschlicher Grausamkeit. Neid, Dummheit, Hierarchiedenken, Sadismus gegenüber Schwächeren, „Haben-wir-noch-nie-gemacht“, „Was-soll-der-Mist?“. Die Offiziere sind nicht besser: Sie sollen die bildungsferne Crew im Griff behalten, geben ihr aber insgeheim Recht.

Dazu kommt der Missionseifer des Bordpfarrers und der Ehrgeiz des Wissenschaftlers, der nach Jahren „wenigstens irgendwas“ mit heimbringen will. Von dem Moment, in dem Éloi an Bord kommt, wird es immer schwerer vorstellbar, dass er dieses Schiff lebend verlässt. Und dieses Schiff ist der zweite Aspekt, der „Éloi“ so entsetzlich gut macht.

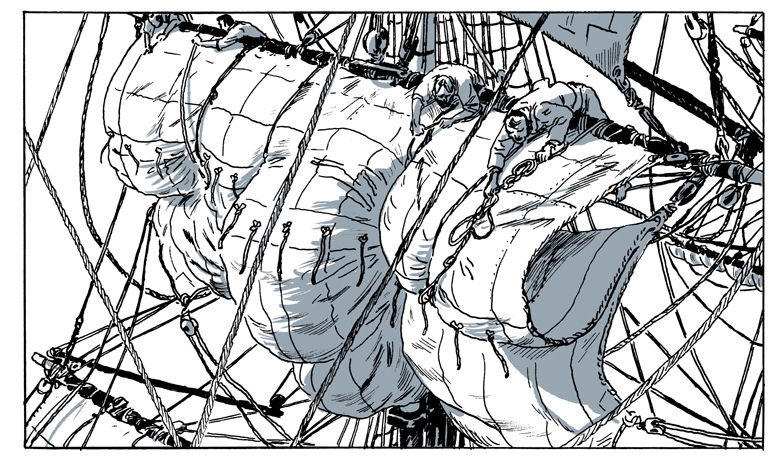

Eine Hängematte für zwei

Grouazel/Locard illustrieren nämlich nicht nur geschickt die Enge an Bord, wo jede Hängematte doppelt belegt ist (einer arbeitet, der andere schläft). Ich habe noch keinen Comic gesehen, der das Leben auf, das Segeln einer Fregatte so realistisch inszeniert. Die niedrigen Decken, die engen Verschläge, das fehlende Licht. Und wo andere sich mit dem Kartoffelnschälen in der Kombüse begnügen, zeigt „Éloi“, wie man Taue lagert, was der Bordjunge schleppt, wo die Crew kackt. Wie man Segel bedient, das Deck schrubbt, wo man in der Freizeit abhängt. Und all das zeigen sie wie nebenbei, ohne den Plot zu verzögern, ohne mit ihrer Expertise anzugeben. Weil sie wissen, dass diese Präzision ihre Dramatik unterstützt: unmenschliche Bedingungen befördern noch unmenschliches Verhalten.

Erzählt wird all das in schlichten, aber präzisen Zeichnungen, schwarz-weiß mit lediglich zwei Blautönen, was grandiose Schiffsansichten und Meerespanoramen genauso ermöglicht wie finstere Kielraumszenen, in denen man vor Schwarzblau kaum die Hand vor Augen sieht.

Wie gesagt: Gefunden hätte ich diese fulminanten Band in Deutschland nie mehr, weil Comicabteilungen mit 50 cm Regalbreite ältere Titel nicht vorhalten können. Und weil Comics für deutsche Museumsshops auch nicht interessanter sind als für die meisten Buchhändler.