- 23. Nov. 2017

Beißend kalt, beängstigend düster: Manu Larcenets Graphic Novel „Brodecks Bericht“ erzählt in finsteren Bildern vom mörderischen Wunsch nach einem Schlussstrich

Jetzt wird’s ungemütlich. Aber so richtig. Beklemmend. Und wenn Sie jetzt vorsichtig fragen, wie ungemütlich genau, weil man ja gern vorher weiß, auf was man sich da einlässt, dann fällt mir als Vergleich nur ein: So wie Kafkas „Schloss“, aber ohne die lustigen Stellen. Es gibt, ehrlich gesagt, auch nur einen einzigen Grund, weshalb man „Brodecks Bericht“ lesen sollte. Weil er so gut ist, dass man Angst kriegt.

Eine Wundertüte namens Larcenet

Der Kopf hinter „Brodecks Bericht“ ist Manu Larcenet, ein erstaunlich wandelbarer Franzose, den die Meisten wohl zuerst in der humoristischen Fantasy-Fundgrube der „Donjon“-Serie entdeckt haben. Bei Carlsen hat er einen ebenfalls satirischen Band zur Serie „Valerian und Veronique“ beigetragen, aber derlei wirkt bei Larcenet eher wie ein entspannendes Luftholen, bevor er mit einem ernsten Werk in die Tiefe taucht. Mit „Blast“ hat er das vier Bände lang getan, eine bizarre Saga um einen stinkenden obdachlosen Fettwanst, widerwärtig und brutal und berührend zugleich. „Brodecks Bericht“, die grafische Umsetzung des gleichnamigen Romans von Philippe Claudel, ist ähnlich gnadenlos, dabei aber deutlich politischer.

Schöne Ordnung: Nach dem Mord kommt der Bericht

Die Geschichte spielt in einem abgelegenen, europäischen Bergdorf, nach einem Krieg – es könnte der erste oder zweite Weltkrieg sein, aber so deutlich wird es nicht. Brodeck kommt in den Dorfgasthof, um Butter zu kaufen – und findet dort die versammelten Männer vor, die gerade „den Anderen“ umgebracht haben, einen Maler, der im Gasthof abgestiegen ist. Sie beauftragen den eingeschüchterten Brodeck, der öfter für die Verwaltung schreibt, auch hierüber einen Bericht zu verfassen. Der Bericht soll alles beschreiben und sie zugleich entlasten. Brodeck gehorcht.

Larcenet schildert Brodecks Recherche in dem verschneiten Ort, in dem es nie richtig hell zu werden scheint, in dem jeder stets alles weiß, was die anderen tun. Larcenet bleibt Schwarz-weiß, mit sehr viel schwarz, was an sich schon eine Kunst ist bei so viel Schnee. Brodeck flüchtet sich in die Einsamkeit des Waldes, die Larcenet mit einer Vielzahl seiner großartigen Tierzeichnungen verstärkt: Wo Vogel und Wiesel ungestört sitzen, sagen sich auch Fuchs und Hase gute Nacht. Aber mindestens so verstörend wie die Abgeschiedenheit, die dauernde Kälte, die deprimierende Armut der kleinen Hütten, in denen allenfalls Kerzen für Licht sorgen, sind die Gesichter des Dorfbewohner.

Alles fressen, nicht fragen

Misstrauisch sind sie, vorwurfsvoll, übellaunig, finster – nur der reiche, Schweine züchtende Bürgermeister strahlt machtgewohnte Jovialität aus, als er Brodeck am Tag nach dem Mord nochmal anhand seiner Tiere erklärt, wie das Dorf tickt: „Sie fressen alles, und sie stellen sich keine Fragen. Sie denken nicht nach. Sie kennen weder Schuld noch Vergangenheit – sie leben einfach. Meinst du nicht, dass sie es richtig machen?“

Diese Vergangenheit ist tatsächlich der Schlüssel zu allem. Das Dorf hat sich im Krieg schuldig gemacht – mit Ausnahme von Brodeck, der sofort in ein Lager kam. Bei seiner Recherche findet er heraus, weshalb: Die Soldaten verlangten als Zeichen der Unterwerfung eine Säuberung von Artfremden. Die Männer liefern daraufhin den Dorftrottel aus und Brodeck, weil er nicht im Dorf geboren ist, sondern als Flüchtlingskind hinkam.

Die ersten Opfer sind Außenseiter

Als sich nach Brodecks Verschleppung Soldaten an seiner Frau vergehen, nutzen auch einige Dorfbewohner die Gelegenheit. Kein Wunder, dass man da gern „weder Schuld noch Vergangenheit“ kennen möchte. Dass man da den fremden Maler als Bedrohung empfindet, von dem man nicht weiß, was er in dem Dorf will, und der die Bewohner porträtiert, als könne er ihnen direkt in die Seele sehen.

Larcenet tut einiges, um die Naziparallelen nicht zu sehr hervorzuheben, er macht die Soldaten zu gesichtslosen Gruselgurken mit Zombiehunden, zu Recht: Das eigentliche Grauen sind die Dorfbewohner. Brodeck ist auch nach Jahrzehnten im Ort nur der „fußballspielende, ministrierende Senegalese“ des CSU-Generalsekretärs Scheuer – eben keiner von „uns“. Höchstens toleriert, nie akzeptiert, stets der erste auf der Abschussliste. Dass er das KZ überlebt hat, macht es noch schlimmer: „Da ich dies schreibe, begreife ich plötzlich, wie gefährlich es ist, Unschuldiger unter Schuldigen zu sein. Im Grunde nicht anders, als der einzige Schuldige unter Unschuldigen zu sein.“

Eine Lösung bietet Claudels Vorlage nicht – wo soll sie auch herkommen? Der Bericht ist nur symbolisch gemeint, der Bürgermeister verbrennt ihn als Sammlung dessen, „was das Dorf vergessen will“, denn „nicht alle sind so wie du, Brodeck.“ Brodeck versteht und flieht. Und wer bereit ist, dieses Unhappy End immerhin für eine Art Schlussstrich zu halten, kann sicher sein: Sobald die nächsten Soldaten kommen, wird das Dorf jemanden anderen zum Ausliefern finden.

Manu Larcenet, Brodecks Bericht, Reprodukt, 39 Euro Manu Larcenet, Blast, Reprodukt, Band 1-4 29-30 Euro Manu Larcenet, Die Rüstung des Jakolass, Carlsen, 12 Euro

Das bringt uns zum Action-Comic BRZRKR. Den habe ich kürzlich fürs Münchner „Comic Café“ in die Finger bekommen, und die haben ihn ausgewählt, weil wiederum Keanu Reeves seine Finger drin hat. Ja, der Keanu Reeves, den man von „Matrix“ und „John Wick“ kennt und, wenn man sehr alt ist, von „Speed“. Reeves, so heißt es, hat sich die Geschichte ausgedacht und mit dem Autor Matt Kindt und dem Zeichner Ron Garney einen Comic draus gemacht. Ob’s stimmt, kann ich nicht sagen, für mich klingt’s eher nach dem Prinzip „Julia Roberts bringt ein Parfüm raus“. Die geht da auch nicht ins Labor und rührt sich munter was zusammen, sondern lässt sich von einer Firma drei Düfte vorschlagen, und einen davon nimmt sie dann eben. Aber viel wichtiger ist ja: Was taugt der Comic?

Hallo, Tony Soprano!

Er beginnt nicht schlecht. Wir erleben den B(e)RZ(e)RK(e)R in einem Einsatz für die USA, bei dem er jede Menge Hiebe einsteckt, aber vor allem nach und nach auf Waffen verzichtet und die Gegner mit der Hand durchbohrt oder zerreißt. Und im Voice Over verrät er einer anderen Person, wohl einer Art Therapeutin, dass es ihm jetzt besser geht. Genau hier könnten einige denken: „Hallo, Tony Soprano“. Und genau hier fängt BRZRKR an, mittelmäßig zu werden.

Sehr schnell bekommt der Prügelknabe eine Vergangenheit: 80.000 Jahre ist er alt. Sein Volk lebte in einem fruchtbaren Tal, umgeben von feindlichen Stämmen, und betrieb Ackerbau und Viehzucht. Jedes Jahr wurde es von Feinden ausgeplündert, versklavt, getötet, aber aus unerfindlichen Gründen (Masochismus? Blödheit?) blieb es trotzdem da. Und betete zu den Göttern, die ihm den kleinen Schlagetot lieferten.

Vaters wandelnder Fleischwolf

Der arbeitete fortan als Vaters wandelnder Fleischwolf. Vater wird reich, weil sie so all die wohlhabenden Feinde umher vernichten. Und obwohl der unermüdliche Dreschflegel sich und seinen Eltern schon nach wenigen Jahren die Sinnfrage stellt, ändert sich nichts. Wir erinnern uns: Der ewig junge „Highlander“ erwarb in den Jahrhunderten seines Lebens immerhin einen Wissensvorsprung, der ihn reich machte – unser Keanu-Lookalike brütet 80.000 Jahre dumpf schlachtend vor sich hin, leidet zwar offenbar darunter, entwickelt aber weder eine routinierte noch entspannte noch zynische noch irgendeine Einstellung. Was für ein SCHWCHKPF.

So weit, so dünn. Etwas ärgerlicher wird die Sache, weil immer wieder Bild-Motive auftauchen, die so vertraut wirken wie das Psychotherapeuten-Element. Frank Millers „Rückkehr des Dunklen Ritters“ wird ebenso zitiert/imitiert wie die Leichenberge aus „300“ oder die OP-Szene aus „Hard Boiled“. Aber das ist natürlich auch Erfahrungssache: Wer’s nicht kennt, dem fällt’s nicht auf. Was bleibt, ist ein handelsüblicher Splatterthriller ohne Thrill, denn dazu hätte man halt ein bisschen auf die Dynamik achten müssen. Wozu Reeves-Kindt-Garney vermutlich sagen: „Sorry, aber noch blutiger kann ich nicht.“

- 1. Nov. 2017

Kleine Story, große Kraft und ein Hauch Sempé: Mit sanfter Bosheit zeigt die Graphic Novel „Ideal Standard“ was eine moppelige Frau mit Christian Lindner verbindet

Das Private ist politisch, haben die 68er gepredigt – oder war’s andersrum? Das Ziel war meiner Erinnerung nach jedenfalls, dass man den Sozialismus auch daheim am Esstisch durchsetzen muss oder so. Ich unterschreibe das ausdrücklich nicht, und trotzdem erscheint mir der Satz vom politischen Privaten plötzlich ziemlich einleuchtend. Weil ich gerade „Ideal Standard“ gelesen habe, eine harmlos daherkommende Graphic Novel von Aude Picault, die es klammheimlich in sich hat. Behaupte ich jetzt mal.

Unbedingt paarbereit

„Ideal Standard“ erzählt die Geschichte der Säuglingskrankenschwester Claire. Sie ist mittelhübsch, mollig, brave Frisur, Birnenfigur, Mitte 30, Single und sie wäre gerne: couple. Wir treffen sie erstmals morgens im Badezimmer beim Schminken, bei all den Verrenkungen, vor denen man als Mann aus dem Bad geschmissen wird, aber Zeichnerin Picault kennt sie natürlich selber und karikiert sie so mitfühlend wie möglich, so boshaft wie nötig. Eine feine Gratwanderung, und nach den acht kleinen, sempéhaften Zeichnungen der ersten Seite weiß man eine Menge über Claire, ihre Zweifel an ihrem Aussehen und an sich selbst. Zwei Seiten später hat sich Claire ein Date geangelt, aber es bleibt ein One Night Stand und nicht bei dem einen. Claire probiert viele Männer aus, Aude Picault gratwandert einfühlsam und boshaft weiter durch ein ziemlich bewegtes Sexleben, aber: Keiner der Männer bleibt. Weshalb Claire sich noch mieser fühlt. Bis Franck auftaucht.

Der ist normal nett, zieht mit ihr sogar zusammen und endlich kann Claire all die Dinge tun, die andere Paare auch machen: Wohnung einrichten, in Urlaub fahren, jemanden haben, den man zu Partys mitbringt. Aber die Beziehung nützt sich ab, Claire wird schwanger, treibt ab und trennt sich von Franck, um (obacht, Spoiler) zufrieden allein in eine kleine Wohnung zu ziehen. Und so gewöhnlich all das ist, so ungewöhnlich ist es auch. Denn wie läuft’s denn in Film, Buch, Comic normalerweise?

Wie "Bridget Jones" – und doch ganz anders

Entweder sind die Männer rücksichtslose Arschlöcher, von denen sich die Frau befreit: Das ist hier nicht so. Okay, Franck und die Männer sind nicht sehr sensibel, aber Claire und die Frauen lassen sich auch viel gefallen. Hübsches Beispiel: Der erste Besuch bei den Schwiegereltern – es wird über den gemeinsamen Urlaub geredet, den Francks Mutter einfordert. Jeder weiß sofort: Franck will keinen Zoff mit seinen Eltern, also wird Claire im Sommer bei ihnen aufschlagen, wenn sie nichts dagegen tut. Claire wehrt sich nicht – so geht’s dahin.

Die Alternative zur befreiten Frau ist üblicherweise der richtige Mann. Claires Geschichte ist ja auch ein bisschen „Bridget Jones“. Doch anders als bei Bridget liegt die Lösung eben nicht in „Daniel Cleaver oder Mark Darcy“, sondern in: Claire solo. Wer will, kann das jetzt für den soliden Schluss eines emanzipierten Comics halten und mehr nicht. Ich glaube aber, dass mehr drin steckt. Weil das Private politisch ist. Denn wir leben derzeit in einer Welt voller Claires – und nur die Hälfte von ihnen ist weiblich.

Die Welt ist voller Claires

Claire tickt wie viele Menschen: Sie protestiert nicht gegen den Urlaub, weil sie keine Trennung riskieren will. Sie braucht das „Paar“-Etikett, weil man als Teil eines Paares was Besseres ist. Singles sind ungeliebt, Paarmenschen können vorzeigen, dass mindestens eine Person sie begehrt. Und dieser Hang zu Beweisen für das eigene, bessere Leben begegnet uns heute mehr denn je.

Unser Leben ist so interessant, dass wir es öffentlich machen müssen, alles was wir tun, müssen wir allen Freunden gleichzeitig erzählen: das bescheinigt uns das Etikett „Facebook“-Seite. Der Urlaub war grandios: das bescheinigen unsere gefaketen Urlaubsfotos. Wir sind sexy, knallhart, einfühlsam und unkonventionell: Das bescheinigt unsere Tätowierung, die aussieht wie hundert andere Tattoos. Wohn- und Verkaufsräume sind sauber und angenehm: Das bescheinigt der Industrieduft aus dem Verdunster. Wer sucht, findet beliebig viele Beispiele dafür, dass es heute schwerer und riskanter denn je ist, nicht so zu sein wie es alle gerne wären. Claire hat die Nase gestrichen voll davon und sagt: Scheiß aufs Etikett. Hut ab.

Okay, vielleicht interpretiere ich ein bisschen zuviel rein. Dann bleibt immer noch ein sehr einfühlsamer Comic, mit sparsam, aber geschickt eingesetzten Farben, mit viel Sinn für die richtige Beobachtung im richtigen Moment. Und wenn ich nicht Recht haben sollte, bitte ich doch wenigstens um eine überzeugende Antwort auf folgende Frage: Worin besteht dann der Unterschied zwischen Claires skeptisch-ängstlichem Blick in den Spiegel auf ihren Arsch und dem von Christian Lindner auf seine Haare?

Aude Picault, Ideal Standard, Reprodukt, 24 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei SPIEGEL Online.

- 25. Okt. 2017

Drei neue Comic-Bände greifen das Migrationsthema auf: Zwei von ihnen geben sich mit Betroffenheit zufrieden – aber einer ist dafür richtig, richtig gut

Jetzt ist es soweit: Das Flüchtlingsthema kommt im Comic an. Gleich drei Bände sind gerade zum Thema erschienen – da kann man nebenbei auch Rückschlüsse auf die Produktionszyklen der Branche ziehen. Viel spannender ist allerdings die Frage: Was taugen sie? Oder: Was nehmen sie sich vor – und erreichen sie ihr Ziel?

Eines vorweg: zwei der drei Bände sind blasenkonform. Wer Flüchtlingsfreund ist, wird darin bestätigt, umgekehrt können sie Flüchtlingsphobie keinen Deut lindern – denn sie machen sich mit der Sache gemein. In „Dem Krieg entronnen“ liegt es in der Natur der Geschichte: Olivier Kugler besucht syrische Flüchtlinge in Kurdistan, Griechenland und Frankreich, und zwar im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen (MSF) – da muss man beinahe von Öffentlichkeitsarbeit reden. Und für „Liebe deinen Nächsten“ haben sich Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer auf einem Rettungskreuzer eingeschifft. Auch hier war der Helfer-Impuls von Anfang an dabei, aber man darf vermuten, dass sie (und jeder halbwegs fühlende Mensch) die Distanz auch dann verloren hätten, wenn sie einigermaßen neutral an Bord gegangen wären. Leider führt die Nähe zu erzählerischen Defiziten.

band 1: Sturheil nach Schema F

Beide Bände halten ihr Anliegen für so toll, dass den Leser alles interessieren muss und/oder wird, was man ihm gibt. Daher prügelt auch Olivier Kugler seine einzige grafische Idee durch das Buch wie einen altersschwachen Esel: Seine Interviews bereitet er zu ganzseitigen Bildern auf, die er mit nummerierten Textkästen, Anmerkungen und Sprechblasen zustopft. Das ist anfangs noch erträglich, aber ab Nummer fünf oder sechs fällt auf, dass man die Schicksale nur noch abarbeitet. Jedes Kapitel beschließt dann ein Interview mit MSF, das sagt, dass das grade geschilderte Elend wirklich scheiße ist und man müsste schnarch. Dass man sich dennoch weiter zum Durchforsten der Seiten überwindet, liegt an der akribischen Beobachtung Kuglers, der immer wieder Details unterbringt, die den Flüchtlingsalltag in seiner Unzumutbarkeit stark illustrieren.

Band 2: Wie Rettung funktioniert

Auch von Borstel/Eickmeyer muten ihrem Leser arge Längen zu, aber sie kriegen die Kurve recht überraschend besser. Nach 40 Seiten Schiffsbeschreibung, Interviews, Maschinenraum, Grillabend mit Crew kommt: der erste Rettungseinsatz, ein informatives und ergreifendes Stück Comic-Journalismus. Weil man Zusammenhänge versteht: Die Rettungsschiffe fahren nämlich nicht planlos durch die Gegend, sie erfahren wann und wo die Flüchtlinge unterwegs sind. Nur deshalb haben sie eine Chance zu helfen, weil man so ein Boot ansonsten im Meer praktisch nicht findet.

Also sucht das Rettungsschiff die Nadel im Heuhaufen. Und einmal auch mitten in der Nacht, wo die Trefferquote dann vollends jenseits von Gut und Böse ist. Hier kombiniert Eickmeyer hinter die Doppelseite des treibenden, überfüllten Bootes im nassen Schwarz eine Doppelseite mit nichts als einem geretteten Säugling im tröstlichen Goldgelb der Rettungswesten. Wer dabei nichts fühlt, heißt wohl schon Gauland.

Man kann natürlich quengeln, dass man so den Leser manipuliert. Was doppelt stimmt: Eickmeyer wechselt in der zweiten Hälfte vom Computerkolorieren zur analogen Aquarelltechnik, liefert wesentlich emotionalere Bilder, die meistens sogar komplett ohne die sonst recht trocken-therapeutischen Texte auskommen. Was erneut die Frage aufwirft, warum der Anfang so zäh werden musste. Das Hauptproblem beider Bände ist freilich nicht die Optik, sondern dass man mit Recht fragen kann, ob Betroffenheit ein weiterführender Ansatz ist – weshalb Band drei so viel besser abschneidet: „Der Riss“, von den spanischen Journalisten Carlos Spottorno und Guillermo Abril.

Band 3: Die Wurzel des Problems - und viele Scheinlösungen

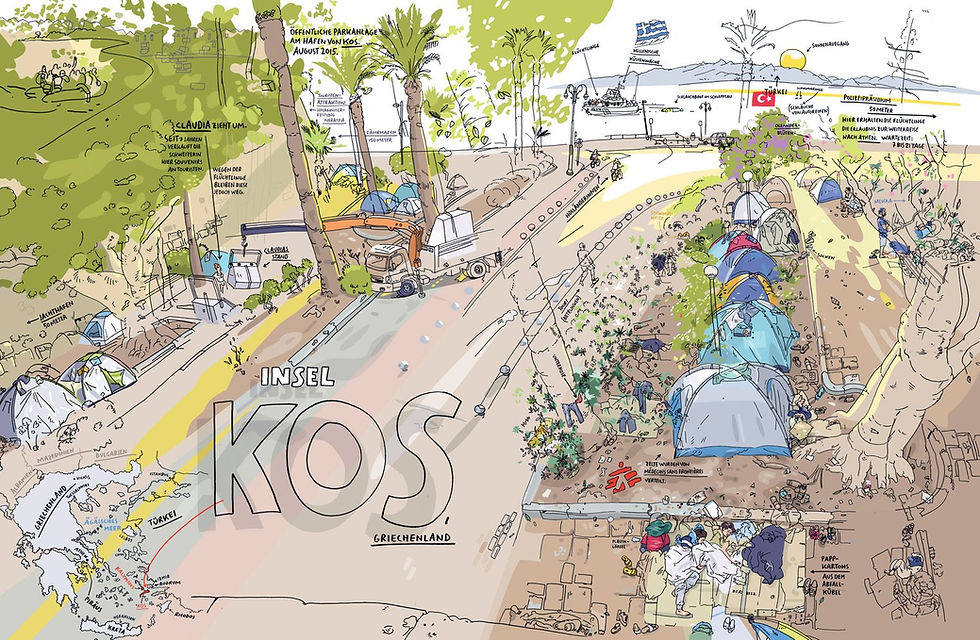

„Der Riss“ beginnt als Foto-Reportagen-Serie entlang der EU-Grenze. Sie starten in der spanischen Exklave Melilla in Afrika, sie zeigen den enormen Aufwand der Grenzsicherung – und die Ursache des Problems: der irrsinnige Sicherheits- und Wohlstandsgegensatz. Sie besuchen die Grenzen zwischen Bulgarien und der Türkei, begegnen erneut der Zaunbaufirma aus Melilla – und demselben Gegensatz zwischen denen drinnen und denen draußen.

Sie begleiten eine (erstaunlich ähnliche) Schiffsrettungsaktion im Mittelmeer, den Flüchtlingssommer 2015, der jetzt völlig normal wirkt, weil der Leser die Motivation dahinter konstant im Hinterkopf hat. Nicht ganz so gut fügen sich die Ausflüge nach Osteuropa ein, aber spätestens in Finnland schließt sich der Kreis: Dort fahren regelmäßig Pkw über die Grenze, marode und überladen wie die Flüchtlingsboote im Mittelmeer. Hinter der Grenze entsteigen ihnen Flüchtlinge aus Afghanistan, Kamerun, sonst wo. Und wie es auf Lampedusa einen Friedhof für abgewrackte Flüchtlingsboote gibt, befindet sich hier einer für Schrottkarren, der vor allem eines bestätigt: Dass Europa auf der Welt derzeit das sinnvollste Ziel ist.

Die Fassungslosigkeit der Autoren darüber, dass große Teile der Europäer die Attraktivität der eigenen Situation derzeit nicht mehr erkennen, ist auf jeder Seite greifbar – und verhilft „Der Riss“ zu einer wesentlich präziseren Forderung als den Konkurrenten: Wer Europa und seinen Wohlstand bewahren will, muss den auslösenden Gegensatz abbauen. Zu deutsch: Er muss mehr Menschen an diesem Wohlstand beteiligen.

Olivier Kugler, Dem Krieg entronnen, Edition Moderne, 24,80 Euro

Gaby von Borstel, Peter Eickmeyer, Liebe deinen Nächsten, 24,80 Euro

Carlos Spottorno/Guillermo Aril, Der Riss, Avant Verlag, 32 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei Spiegel Online.