- 25. Okt. 2022

80.000 Jahre Wühlarbeit in Eingeweiden: Keanu Reeves‘ Splattercomic BRZRKR

Es gibt da einen alten Schlagzeugerwitz. Die Band probt, nach dem ersten Durchgang sagt der Leader: „Das war schon ganz gut, aber wir müssen mehr auf die Dynamik achten.“ Sagt der Schlagzeuger: „Sorry, aber noch lauter kann ich nicht.“

Das bringt uns zum Action-Comic BRZRKR. Den habe ich kürzlich fürs Münchner „Comic Café“ in die Finger bekommen, und die haben ihn ausgewählt, weil wiederum Keanu Reeves seine Finger drin hat. Ja, der Keanu Reeves, den man von „Matrix“ und „John Wick“ kennt und, wenn man sehr alt ist, von „Speed“. Reeves, so heißt es, hat sich die Geschichte ausgedacht und mit dem Autor Matt Kindt und dem Zeichner Ron Garney einen Comic draus gemacht. Ob’s stimmt, kann ich nicht sagen, für mich klingt’s eher nach dem Prinzip „Julia Roberts bringt ein Parfüm raus“. Die geht da auch nicht ins Labor und rührt munter was zusammen, sondern lässt sich von einer Firma drei Düfte vorschlagen, und einen davon nimmt sie dann eben.

Aber viel wichtiger ist ja: Was taugt der Comic?

Hallo, Tony Soprano!

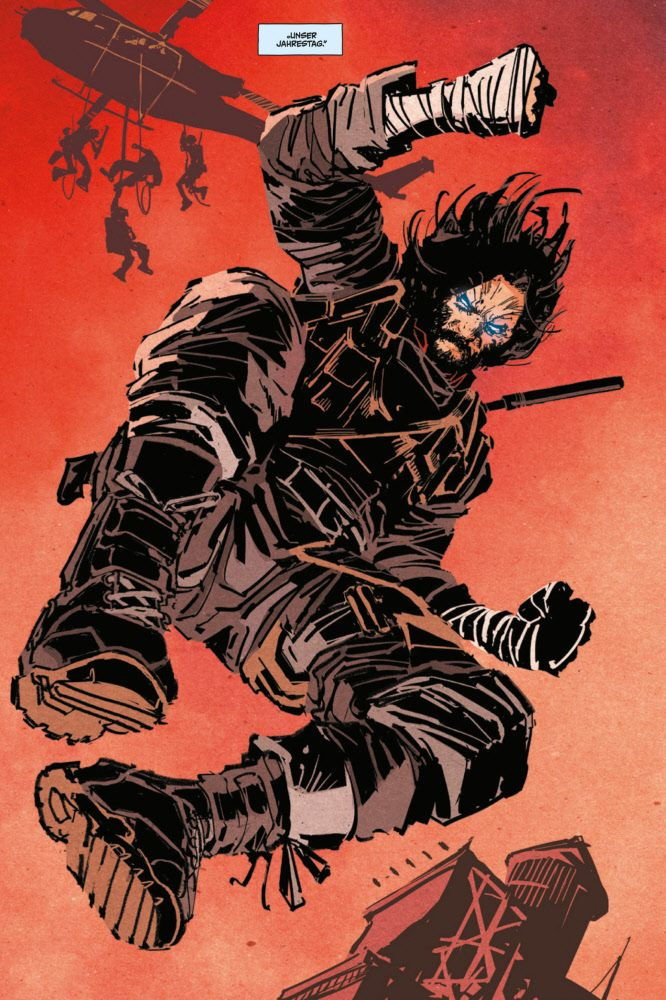

Er beginnt nicht schlecht. Wir erleben den B(e)RZ(e)RK(e)R in einem Einsatz für die USA, bei dem er jede Menge Hiebe einsteckt, aber vor allem nach und nach auf Waffen verzichtet und die Gegner mit der Hand durchbohrt oder zerreißt. Und im Voice Over verrät er einer anderen Person, wohl einer Art Therapeutin, dass es ihm jetzt besser geht. Genau hier könnten einige denken: „Hallo, Tony Soprano“. Und genau hier fängt BRZRKR an, mittelmäßig zu werden.

Sehr schnell bekommt der Prügelknabe eine Vergangenheit: 80.000 Jahre ist er alt. Sein Volk lebte in einem fruchtbaren Tal, umgeben von feindlichen Stämmen, und betrieb Ackerbau und Viehzucht. Jedes Jahr wurde es von Feinden ausgeplündert, versklavt, getötet, aber aus unerfindlichen Gründen (Masochismus? Blödheit?) blieb es trotzdem da. Und betete zu den Göttern, die ihm den kleinen Schlagetot lieferten.

Vaters unermüdlicher Dresch-Flegel

Der arbeitete fortan als Vaters wandelnder Fleischwolf. Vater wird reich, weil sie so all die wohlhabenden Feinde umher vernichten. Und obwohl der unermüdliche Dreschflegel sich und seinen Eltern schon nach wenigen Jahren die Sinnfrage stellt, ändert sich nichts. Filmfans erinnern sich: Der ewig junge „Highlander“ erwarb in den Jahrhunderten seines Lebens immerhin einen Wissensvorsprung, der ihn reich machte – unser Keanu-Lookalike brütet 80.000 Jahre dumpf schlachtend vor sich hin, leidet zwar offenbar darunter, entwickelt aber weder eine routinierte noch entspannte noch zynische noch irgendeine Einstellung. Was ein SCHWCHKPF.

So weit, so dünn. Etwas ärgerlicher wird die Sache, weil immer wieder Bild-Motive auftauchen, die so vertraut wirken wie das Psychotherapeuten-Element. Frank Millers „Rückkehr des Dunklen Ritters“ wird ebenso zitiert/imitiert wie die Leichenberge aus „300“ oder die OP-Szene aus „Hard Boiled“. Aber das ist natürlich auch Erfahrungssache: Wer’s nicht kennt, dem fällt’s nicht auf. Was bleibt, ist ein handelsüblicher Splatterthriller ohne Thrill, denn dazu hätte man halt ein bisschen auf die Dynamik achten müssen. Wozu Reeves-Kindt-Garney vermutlich sagen: „Sorry, aber noch blutiger kann ich nicht.“

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 25. Okt. 2022

Es ist selten, aber es kommt vor: Lewis Trondheim unterperformt. Aber ausgerechnet jetzt und hier?

Denn Comic-Superstar Trondheim veröffentlicht mit „Beim Teutates“ eine „Asterix“-Parodie – es trifft also Top-Name auf Top-Titel. Auf sowas warten Fans, das ist praktisch wie ein WM-Finale. Und eigentlich kann doch nichts schiefgehen, denn der 58-jährige Franzose ist ein absoluter Parodie-Experte.

Seine größten Erfolge, die Serien „Donjon“ und „Ralph Azham“ sind gewitzte Fantasy-Persiflagen, bei denen Trondheims Helden mit schöner Regelmäßigkeit die Erwartungen des Genres unterlaufen. Und gerade erst hat er zweimal die Disney-Figuren auf neue Abenteuer geschickt, auch hier hat er einfallsreich und mustergültig das Parodisten-Handwerk vorgeführt. Was also klappt in „Beim Teutates“ nicht? Schließlich fängt Trondheim auch noch richtig gut an!

Die Probleme liegen herum wie Römer im Wald

Trondheim schickt seine Figur „Herr Hase“ in die Asterixwelt. Der immer leicht verpeilte Großstädter landet aus dem Nichts in der Welt des gallischen Dorfs. Er trägt Asterix‘ Klamotten, hat aber im Unterschied zu Asterix selber alle Asterix-Abenteuer gelesen. Hase muss sich also zurechtfinden, vermutet eine „versteckte Kamera“, begreift dann, dass die Reise real ist – und hat ab hier den Vorteil, dass er als Einziger über alle Informationen eines leidenschaftlichen Asterix-Lesers verfügt. Kann jetzt noch was schiefgehen? Ja, und zwar schon bei der ersten Gelegenheit.

Trondheim lässt den Zaubertrank in der realen Gallierwelt tödlich wirken. Das ist plausibel, müsste aber Folgen haben: Gallier, die reihenweise Römer verkloppen, sind muntere Raufbolde – aber Gallier, die reihenweise Römer umbringen, sind Psychopathen. Und während Römer, die Prügel riskieren, konsequent ein sehr vorsichtiges und ängstliches Lagerleben führen, sind Römer, die sich zu Hunderten und Tausenden mit einem Fingerschnippen abschlachten lassen, einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und wie löst Trondheim das Problem? Gar nicht. Es lässt es einfach herumliegen wie die toten Römer im Wald.

Zuwenig Persiflage, zuviel Abenteuer

Diese Halbherzigkeit, die fast wie Lustlosigkeit aussieht, zieht sich durch den ganzen Band. Die Standardthemen werden abgearbeitet wie von einer Einkaufsliste, auch mit bereits in den Originalalben genutzten Pointen: dass Fische nach Zaubertrankgenuss kräftig sind weiß man seit Asterix‘ Besuch in Britannien, und einen Kupferkessel hat man den Piraten auch schon mal an den Kopf gefeuert.

Ebenfalls wenig hilfreich: dass Herr Hase recht schnell eine Erklärung für seine Zauberreise bekommt und eine Aufgabe, nämlich die Geheimhaltung des Zaubertranks zu retten. Dabei hätte man darauf noch am ehesten verzichten können: Hauptaufgabe einer Parodie ist das Parodieren. Das wenigstens kann Trondheim derart im Schlaf, dass ihm auch diesmal einige nette Momente gelingen, etwa wenn er die Sprachgewohnheiten der Gallier persifliert, oder die Frage beantwortet, wie der Zaubertrank eigentlich schmeckt. Davon hätte man gerne mehr gelesen.

Trondheim müsste es besser wissen

Warum Trondheim diese lauwarme Angelegenheit veröffentlicht, bleibt rätselhaft. Geldnot? Der Mann ist gut im Geschäft, seine Projekte kann er sich aussuchen. Dass es keine Sternstunde ist, muss ihm selbst aufgefallen sein: 2019 erschien „Asterix – Die Hommage“, bei der mehrere Dutzend Zeichner (darunter Mawil, Flix) sich mit dem Segen der Schöpfer an den Galliern versuchen konnten und deutlich mehr Ideen und Varianten entwickelten als „Beim Teutates“. Trondheim muss das wissen, er war einer von ihnen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 25. Okt. 2020

Entdecken leicht gemacht: Ein neues Abenteuer des „Leutnant Blueberry“ ermöglicht den sanften Einstieg in die absurd-wunderbare Welt des Christophe Blain

Obacht! Das ist eine echte Gelegenheit! Eine Einstiegsdroge. In eine Sucht namens Christophe Blain. Denn es ist ja oft so, dass Süchte gar nicht so leicht fallen. Der erste Kaffee, die erste Zigarette, die erste Folge von Germany’s Next Topmodel. Auch Blain-Comics sind etwas gewöhnungsbedürftig. Diesmal aber nimmt Blain sich zurück, aus Respekt: Mit Joann Sfar liefert er eine Hommage an einen Klassiker, „Leutnant Blueberry“. Leidenschaftliche Blainer könnten das für zahm halten, aber für Neueinsteiger ist es eine echte Chance.

Das Erbe des Italo-Western

Die Serie „Blueberry“ war in den 60er/70er Jahren hochmodern, zeigte abgerissene, fragwürdige Helden, nutzte die neuen Elemente des Italo-Western. Sie verwöhnte optisch mit aufregenden Perspektiven, geschickten Schnitten, naturalistischen Zeichnungen. Und erzählerisch, etwa durch eine lustige Nebenfigur, den Säufer McClure, sozusagen Blueberrys Kapitän Haddock. Man kann das auch Pampering nennen – heute reagieren Fans oft allergisch darauf, wenn Kreative diese Vorzugsbehandlung durch neue Elemente beeinträchtigen. Blain und Sfar respektieren das in erstaunlichem Umfang.

Die Geschichte ist das Ironiefreiste, was ich von Sfar kenne: Ein Junge erzählt seinem Kumpel, dass seine Schwester auf ihn steht. Alle drei reiten in die Prärie, der Junge lässt beide allein, um versteckt zuzusehen, wie der Kumpel eine Ohrfeige kassiert. Der zieht frustriert ab, sieht in der Nähe zwei badende Apachinnen, will sie vergewaltigen, und als sie sich mit Messern wehren, rettet ihn die Schwester mit zwei gezielten Schüssen. Blueberry wird zufällig Zeuge. Ein Mord aus Geilheit und Blödheit, da bleibt auch für Sfar kaum noch Platz für Humor. Blain verkneift sich jede Karikatur, jede Parodie. Das ist die Einstiegsdroge.

Blain reduziert Girauds Vorlage geschickt: Landschaft, Charaktere, Action, alles ist da, aber wo Giraud kleinteilig wird, deutet Blain nur an oder arbeitet mit Freistellungen. Es ist ein bisschen wie Theater und Film: Wo Giraud die ganze Szene(rie) lieferte, nutzt Blain Close ups und sein Talent, mehrere Bewegungen und Abläufe in einem Moment zusammenzufassen. Wann springt man auf ein Pferd auf, wie zieht man einen Revolver beim Sich-Umdrehen, wie überschlägt sich ein getroffener Indianer samt Pferd, das ist alles ganz nah am Original und zugleich so typisch Blain, dass man wünscht, es gäbe mehr davon und mehr und noch mehr.

Gibt es.

Mit Blueberry beginnen – und dann ab zu Gus!

Zum Weiterentdecken Blains empfiehlt sich „Gus“, weil’s auch im Western spielt. Die schwarzhumorige Geschichte der drei Räuber Gus, Clem und Gratt ist optisch noch eingedampfter. Die Landschaft ist noch reduzierter, die Räuber sind liebevoll karikiert, und ihre Bewegungen zum Slapstick überdreht. Gerade im Vergleich mit „Blueberry“ fasziniert, wie Blain dieselben Beobachtungen absurd verdichtet, bis etwa galoppierende Pferde nur noch ganz präzise verwischte Formen sind. Erstaunlich ist, dass neben dem Witz auch noch Action und berührende Geschichten möglich sind: Wie Clem zwischen seiner Frau seiner vergötterten Tochter und seiner Affäre liebt und leidet, schildert Blain geradezu magisch ausbalanciert, das Ergebnis ist komisch und bewegend zugleich.

Wer nun genug vom Western hat: Es gibt fünf Bände „Isaak der Pirat“. Die Geschichte eines Malers, der zur See fährt und dort Piraten in die Hände fällt. Die mögen seine Bilder, bringen ihm dafür das Diebeshandwerk bei, es geht um Gold, Frauen, Abenteuer, die Dummheit junger Männer, alles eine Spur erwachsener als die „Gus“-Abenteuer, weil Blain seine Zutaten unendlich stufenlos regeln kann. Gerade in Liebesdingen: Die Reise dauert ja viel länger als erwartet, die daheimgebliebene Malersfrau verliebt sich neu, seine Flirts in der Fremde sind so aufregend wie ungeschickt, und alle diese Zerrissenheiten sind sehr traurig und doch sehr, sehr lustig. Und da geht noch mehr.

Filmreifer Abstecher in die Außenpolitik

Zusammen mit dem Diplomaten Antonin Baudry hat Blain den Alltag im französischen Außenministerium unter Dominique de Villepin zu der rasch verfilmten Hintergrundsatire „Quai d’Orsay“ verarbeitet: Eitelkeiten, Befindlichkeiten, ein wahnsinniger Chef, eine entnervte Bürokratie und natürlich eine kleine Liebesgeschichte an der Schwelle zum Irakkrieg. Zu realistisch? Okay: „Das Getriebe“ erzählt eine kafkaeske Geschichte über drei Matrosen an Bord eines gigantischen Schlachtschiffs. Und „Der Hop-Frog-Aufstand“ erzählt von einer bizarren Revolte der Alltagsgegenstände unter Führung einer Kaffeekanne. Natürlich haben Sfar und Lewis Trondheim auch Blain in ihren aberwitzigen „Donjon“-Fantasyzyklus eingebunden, vier Bände stammen von ihm. Und dann wäre noch der Ausflug ins alte Griechenland mit „Sokrates, dem Halbhund“, einen vierten „Gus“-Band könnte man dringend mal ins Deutsche übersetzen, und das Faszinierendste an dem ganzen Werk: Nichts, wirklich nichts davon ist schlechter als gut. Man muss nur noch reinfinden.

Etwa mit einer Einstiegsdroge namens „Blueberry“.

Christophe Blain, Joann Sfar, Sokrates der Halbhund, Reprodukt, Bd.1-3, je 12 Euro