- 26. Juli 2025

Französische Ernte (I): „Éloi“, der umwerfende Mix aus Rassismus-Thriller, Gruppen-Psychogramm und beklemmendem Kammerspiel unter Segeln

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht bon genug parlt? Wie (hust) ich? Beispiel 1: Er geht an der Küste in einen Museumsshop. Wo’s Bücher zum Thema Meer gibt, und damit in Frankreich automatisch auch Comics. Und zwar nicht nur anstandshalber zwei Stück, sondern praktisch ein Drittel des Ladens. Nicht nur den neusten Scheiß, sondern alles, was zum Thema passt. Darunter auch diese doppelt geniale Perle, die bereits 2015 auf deutsch erschien: „Éloi“ von Florent Grouazel und Younn Locard.

Eingeborenes Mitbringsel

Wir sind im Jahr 1837, ein französisches Marineschiff erforscht Neukaledonien, eine Minikolonie östlich von Australien. Und es nimmt Éloi an Bord, einen Eingeborenen, um ihn in Frankreich vorzuzeigen. Schon die Offiziere sind darüber nicht einer Meinung: Der mitgereiste Naturforscher will den Fortschritt voranbringen, doch für die meisten anderen ist Éloi nur ein Kannibale ohne Wert.

Noch schlimmer sieht’s bei der Besatzung aus: Für die ist Éloi wahlweise Spielzeug, Teufel, Quälobjekt, geeignet zum Provozieren, Hänseln, Schlagen und Nörgeln. Denn warum arbeitet der Menschenfresser nicht mit? Warum versteht der Neger nichts? Faul ist er, ungläubig, aufsässig, dumm, man muss ihm zeigen wo’s lang geht. Und so wird aus dem fremden Gast an Bord der „La Renommée“ blitzschnell ein unbezahlter Arbeitssklave in einer See-Hölle.

Die ganz normale Grausamkeit

Schon hier muss man bewundern, wie fein und unerbittlich Grouazel/Locard das Drama inszenieren. Denn sie ruhen sich nicht bequem auf dem Rassismus aus, sie ergänzen ihn mit den normalen Zutaten menschlicher Grausamkeit. Neid, Dummheit, Hierarchiedenken, Sadismus gegenüber Schwächeren, „Haben-wir-noch-nie-gemacht“, „Was-soll-der-Mist?“. Die Offiziere sind nicht besser: Sie sollen die bildungsferne Crew im Griff behalten, geben ihr aber insgeheim Recht.

Dazu kommt der Missionseifer des Bordpfarrers und der Ehrgeiz des Wissenschaftlers, der nach Jahren „wenigstens irgendwas“ mit heimbringen will. Von dem Moment, in dem Éloi an Bord kommt, wird es immer schwerer vorstellbar, dass er dieses Schiff lebend verlässt. Und dieses Schiff ist der zweite Aspekt, der „Éloi“ so entsetzlich gut macht.

Eine Hängematte für zwei

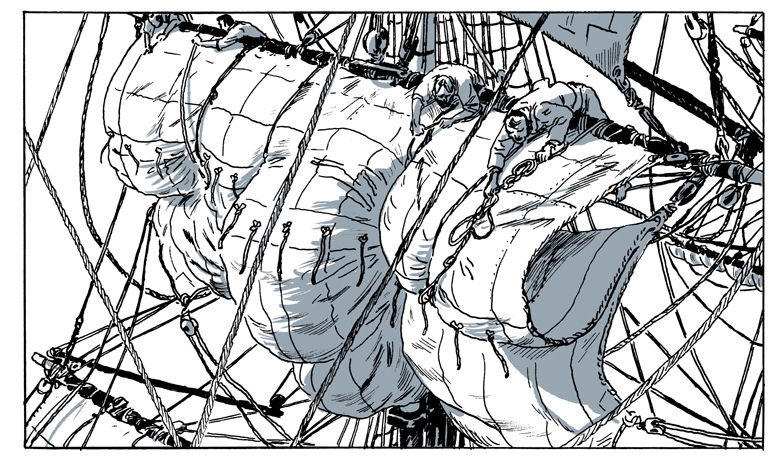

Grouazel/Locard illustrieren nämlich nicht nur geschickt die Enge an Bord, wo jede Hängematte doppelt belegt ist (einer arbeitet, der andere schläft). Ich habe noch keinen Comic gesehen, der das Leben auf, das Segeln einer Fregatte so realistisch inszeniert. Die niedrigen Decken, die engen Verschläge, das fehlende Licht. Und wo andere sich mit dem Kartoffelnschälen in der Kombüse begnügen, zeigt „Éloi“, wie man Taue lagert, was der Bordjunge schleppt, wo die Crew kackt. Wie man Segel bedient, das Deck schrubbt, wo man in der Freizeit abhängt. Und all das zeigen sie wie nebenbei, ohne den Plot zu verzögern, ohne mit ihrer Expertise anzugeben. Weil sie wissen, dass diese Präzision ihre Dramatik unterstützt: unmenschliche Bedingungen befördern noch unmenschliches Verhalten.

Erzählt wird all das in schlichten, aber präzisen Zeichnungen, schwarz-weiß mit lediglich zwei Blautönen, was grandiose Schiffsansichten und Meerespanoramen genauso ermöglicht wie finstere Kielraumszenen, in denen man vor Schwarzblau kaum die Hand vor Augen sieht.

Wie gesagt: Gefunden hätte ich diese fulminanten Band in Deutschland nie mehr, weil Comicabteilungen mit 50 cm Regalbreite ältere Titel nicht vorhalten können. Und weil Comics für deutsche Museumsshops auch nicht interessanter sind als für die meisten Buchhändler.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 19. Juli 2025

Spanien verschloss lang die Augen vor den Franco-Verbrechen: Ein erschütternder Comic zeigt jetzt den Preis des Schweigens

Einfach die ganze Scheiße totschweigen: Dieser Trend ist derzeit weltweit angesagt. Viele können gar nicht genug Schluss-Striche ziehen. Hierzulande DDR, Nazi-Herrschaft, andernorts Kirchenmissbrauch, Indianerkriege, Stalinismus, Vertreibung, Themen gibt es genug, und muss denn immer über alles geredet werden? Ein Comic erzählt jetzt von einem Land, das dieses Vorgehen gründlich ausprobiert hat: Spanien.

Hunderttausend Morde im Staatsauftrag

„Der Abgrund des Vergessens“ heißt der fiktional ergänzte Sachcomic, Paco Roca und Rodrigo Terrasa arbeiten am Beispiel der Öffnung eines Massengrabs bei Valencia die Geschichte der politischen Morde in Spanien auf. Diese gingen in den 30/40ern des letzten Jahrhunderts in die Hunderttausende, zum kleineren Teil begangen von Republikanern, zum überwiegenden Teil aber unter dem Franco-Regime.

Wie Roca/Terrasa dem Entsetzlichen Gesichter zuordnen, ist atemberaubend: Politische Prozesse, erfundene Anklagen, ignorierte Verteidigung, die Opfer sind Linke oder Leute, die Linke kennen oder Leute, die ihrem Nachbarn nicht passen. Entsetzliche Unterbringung bis zur Hinrichtung, Kontaktsperren zu den Angehörigen, und dann die routinierte Entsorgung der Toten in anonymen Massengräbern, Tote, Kalk, Erde, Schicht um Schicht um Schicht – in diesem Fall beerdigt von einem Linken, dem man wie zum Hohn diesen Job gnadenhalber aufgebrummt hat: „Begrab deine Leute!“ Und danach?

Verbotene Trauer

Spaniens Überwachungsstaat verbot die Trauer. Grabbesuche bei politischen Opfern waren verdächtig, nur an Allerheiligen, wenn alle zum Friedhof gehen, konnten sich die Trauernden unter die Menge mischen. Wenn sie überhaupt wussten, wo. Hier erwies sich dieser Totengräber als kleiner Glücksfall, wobei „Glück“ so aussieht: Wissen, zu welchem Grab man geht, und vielleicht konnte der Totengräber vorm Verscharren sogar ein kleines Andenken retten, etwa ein Stück Hemdsärmel. Dann, 1975, endete die Franco-Diktatur, recht überraschend. Und die demokratischen Parteien schlossen einen Pakt des Schweigens.

Ins Massengrab

Roca und Terrasa konzentrieren sich auf den Totengräber und eine alte Dame, die nichts weiter will, als die Überreste ihres Vaters neben die ihrer Mutter umzubetten. Aber immer wieder zeigen sie, dass das Geschehen noch viel mehr Menschen beschädigt hat: den Schützen im Erschießungskommando. Die Polizisten, die Leichen so gleichgültig wie schwungvoll in die sechs Meter tiefe Grube schleudern, wo sie dann liegen wie Schlenkerpuppen des Grauens.

Die Schuld bleibt über Generationen spürbar

Das landesweite Schweigen hat seinen Grund: Es gilt allgemein als Basis des recht gewaltarmen Übergangs zur Demokratie. Roca/Terrasa präsentieren jetzt seinen Preis. Der besteht nicht nur in den Geistern der Toten, den Leerstellen in den Lebensläufen. Er taucht auf in der Schuld der Todesschützen, der Polizisten, der Denunzianten, der schweigenden Zeugen. Eine simple Rechnung: Jeder Schmerz der Opfer lastet zugleich als Schuld auf den Schultern der Täter. Und die ist keineswegs unsichtbar.

Denn um die Jahrtausendwende rang sich die Politik allmählich zur Aufarbeitung durch, daher auch die Öffnung der Gräber: Aber genauso stark wird diese Aufarbeitung bekämpft, und der Hass, der den Angehörigen entgegenschlägt, speist sich vor allem aus eben jener Angst vor dieser Schuld.

Das freundliche Gesicht des Faschismus

Als Wessi kann man da schwer was raten: Nur die Ossis haben aus eigener Kraft eine Diktatur beseitigt, auch deren Bewältigung scheint heute eher mittelerfolgreich. Aber etwas anderes kann man von diesem Comic in jedem Fall mitnehmen: Francos Diktatur endete nicht in Ruinen und ließ den Holocaust weitgehend weg. Franco war also eine Art „Hitler light“. Wenn Sie sich also fragen, was mit einem „freundlichen Gesicht des Nationalsozialismus“ gemeint ist: exakt dieser Horror, den Roca/Terrasa hier schildern.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 16. Juli 2025

Die Outtakes (29): Diese Comics möchten wichtige Themen auf den Punkt bringen - und landen jeweils knapp daneben

A Debberla dudd si hald hardd

So ist’s eigentlich recht: Mit Lisa Frühbeis widmet sich in „Der Zeitraum“ eine gestandene Max-und-Moritz-Preisträgerin der Problematik alleinerziehender Frauen. Und Medien quer durch die Republik haben Frau Frühbeis dafür auf die Schulter geklopft, dass es nur so staubt. Nach der Lektüre wundert man sich allerdings ein wenig, wofür.

Lisa Frühbeis‘ Protagonistin ist eine junge Musikerin, die in sieben Tagen eine wichtige Komposition abgeben muss, aber eben leider/gottseidank auch noch zwei Kinder an der Backe hat. Was tut die junge Mutter also? Sie fährt mit den Kindern in den Urlaub. In ein Tiny House, das praktisch nur aus zwei Räumen besteht, so gut wie keine Rückzugsmöglichkeiten besitzt, auf einer Insel liegt, damit man die Kinder auch nicht mal per Bus ins nächste Kino schicken kann. Ich weiß nicht, wie’s Ihnen geht, aber ich denk dabei sofort: Warum nimmt sie eigentlich nicht noch ihren dementen Großvater mit, drei Hunde und vermietet eines der zwei Zimmer an einen kokainsüchtigen Studenten? Ja, optisch sieht das alles klasse aus: Für die Nöte findet Lisa Frühbeis schöne, sehenswerte Bilder, lebendige Farben. Aber all das hilft nicht mehr viel, wenn man Protagonistin samt Anliegen vom Start weg diskreditiert und es noch nicht einmal merkt. Denn so illustriert man nicht die Nöte alleinerziehender Mütter, sondern allenfalls die selbstgemachten Probleme unbedarfter Menschen. Oder, wie der Franke sagt: „ A Debberla dudd si hald hardd.“

Verzockt

Gutes Thema, schlimme Umsetzung: „Gaming“ von Szenarist Jean Zeid will die Entwicklung des Videospiels nachzeichnen, und da lacht ja zunächst das Herz des alten Mannes. Tatsächlich ist das Wiedersehen mit all den Erinnerungen angenehm, die Darreichung hingegen erschütternd altbacken. Zeid muss zwei Gestalten das Ganze erzählen lassen, einen Klugi (sich selber) und ein Doofi (Zeichnerin Émilie Rouge), und als ob das nicht genug wäre, muss auch noch ein Computerkästchen mit herumschweben wie diese Uhr in „Es war einmal der Mensch“. So spannend die Infos sind, so sehr treibt einem die Erzählweise Tränen in die Augen. Wie soll man das erklären… es ist so ziemlich wie seekrank aufm Traumschiff. Und das Ärgerlichste: Vor lauter Erklären übersehen die beiden wichtige Themen wie eingebaute Suchtmechanismen, In-Game-Käufe, all den fiesen Kram, der aus der schönen Spielerei immer öfter eine üble Abzocke macht.

Falsch eingelocht

Verlockend: Sarah Hübner legt mit „Unruhe“ eine schön reduziert bebilderte Parabel vor. In einem Bergdorf samt Postbotin entsteht auf einmal ein riesiges Loch. Irre tief, unfüllbar. Das beunruhigt die Menschen. Es kommen Geologen, die sagen, das Loch wäre sicher – aber wer weiß? Vielleicht lügen die Experten? Die Menschen ändern sich, jemand verkauft Streichhölzer als Amulette, und von einer alten, weisen Frau bekommt die Postbotin den Tipp: Nicht das Loch ist schuld, es gibt einen Brandstifter, der die Leute verdreht, und…

Hier ist dem Leser das Ziel längst klar: Eine Verschwörungsparabel soll's sein, die den Irrsinn elegant veranschaulicht. Doch dazu passt eines leider nicht: das Loch. Das Problem mit Corona oder Klimawandel ist doch, dass sie Unangenehmes verlangen (Masken, neue Heizung, weniger Schnitzel). Darum fliehen die Leute lieber in eine Quatschwelt. Doch das Loch verlangt – nichts. Man könnte es sogar als Touristenhotspot nutzen. Und so kann Hübner die Schwurbel-Symptome eben nur aufzählen, aber nicht: erklären oder entlarven (was der Sinn einer Parabel wäre). Vollends bricht die Analogie zusammen, als die Dörfler die Seilbahn abreißen, weil sie dort die Schuld suchen. Selbst der Dorfdepp weiß: Die Seilbahn braucht er noch, weshalb reale Mobs zuverlässig lieber Hexen jagen oder jüdische Seilbahnbetreiber. Das einfache Loch-Bild ist so verführerisch, dass man leicht übersieht, wie schief es ist – Hübner (Jahrgang 1998) hat das wohl unterschätzt. Kann vorkommen, aber so tendiert die Parabel zum gutgemeinten Pamphlet. Da war deutlich mehr drin!