- 2. Aug. 2025

Unverschämt trifft unbedarft: Was klingt wie ein Manga-Klischee wird in den Händen von Mariko Tamaki zum einfühlsamen Coming-of-age-Knüller

Ist das jetzt noch LGBTQIA-Zeug, frage ich mich. Und dass ich mich das frage, finde schon mal sehr gut. Ich bin erneut auf den Spuren des Vorwerks von Mariko Tamaki, diesmal lese ich „Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht“, gerate aber anfangs ins Stolpern.

Kein Junge namens Freddy

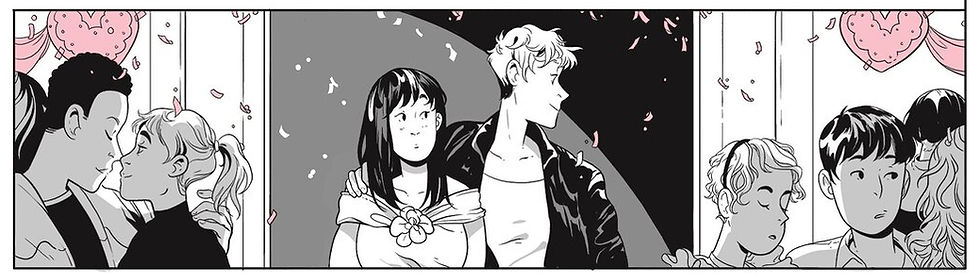

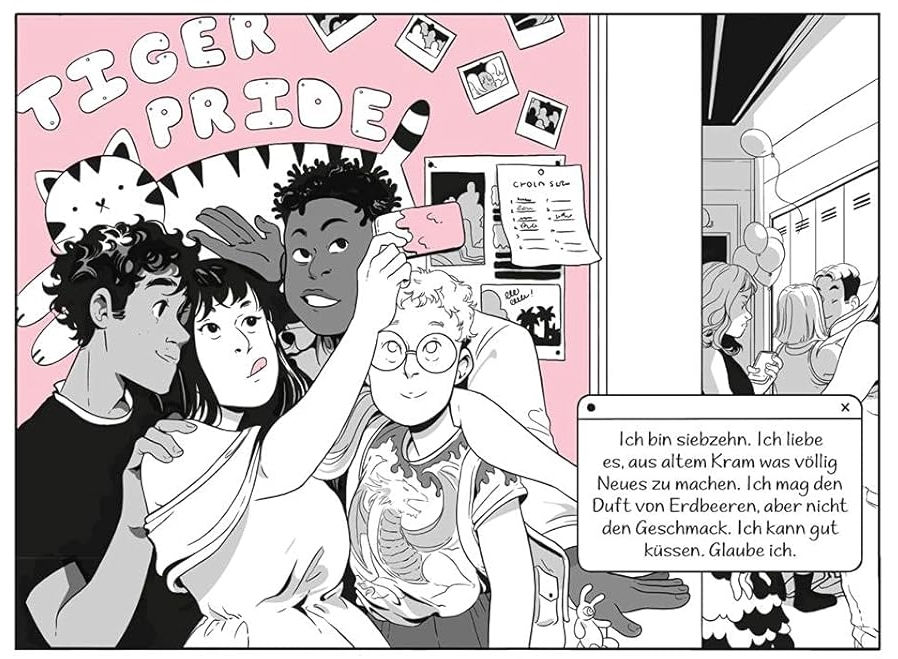

Ein Junge namens Freddy schreibt aus dem Off an eine Ratgebertante, dass er in ein Mädchen namens Laura Dean verliebt ist, was offenbar sehr schwer ist. Laura Dean ist so eine junge Brünette, und Freddy ist so ein kurzhaariger Blonder, der sich ein bisschen arschmäßig benimmt, warum beklagt er sich denn dann? Und ziemlich schnell wird klar, dass ich da was nicht gecheckt habe: Freddy ist gar nicht der Junge, sondern die Brünette. Und der blonde Arschmäßige ist ebenfalls ein Mädchen, eben jene Laura Dean.

Mein erster Gedanke, logisch, ist: „Warum sagt einem das denn keiner?“ Einfache Antwort: Weil hier jemand einfach mal mit der Lesberei nicht hausieren geht. Wozu auch: Freddys beste Freundin Doodle ist selbst lesbisch, und Heteros reden ja auch nicht dauernd darüber, dass sie hetero sind: Sie wissen's ja.

Ein ziemlicher Arsch

Sofort begreift man hingegen auch dank des Titels, dass Laura Dean ein ziemlicher Arsch ist. Sie benutzt Freddy nach Strich und Faden, lässt sie bei Langeweile als Pausenkasper antanzen und und bei jeder besseren oder mittelmäßigen Gelegenheit sitzen. Und ansonsten sieht sie zu, dass sie dank ihres Schulstar-Faktors möglichst bessere Gesellschaft findet oder mehr Bewunderer um sich schart, oder, oder, oder.

Wo reicht's?

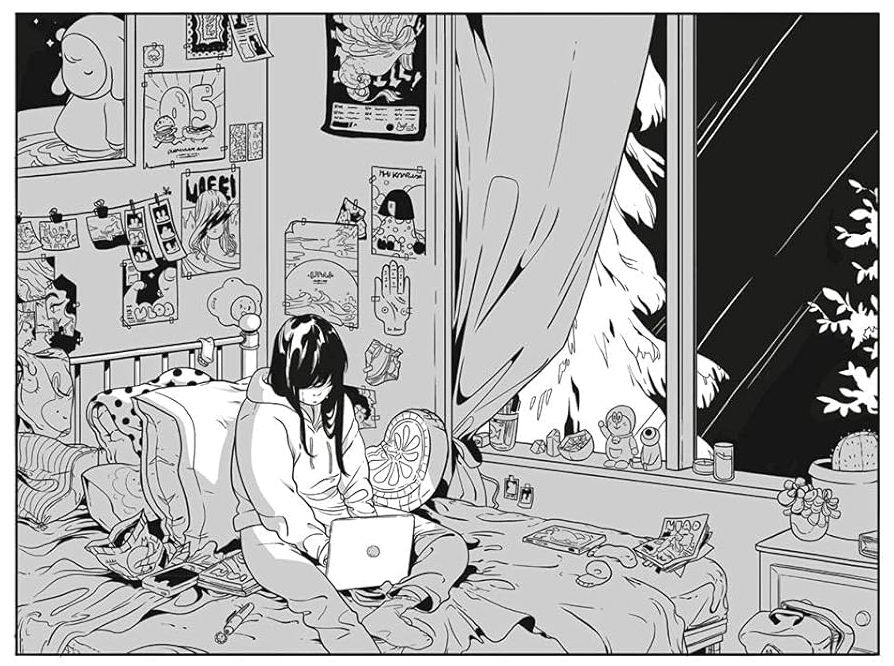

Elegant gewählt ist, dass diese toxische Liebe keiner 30-Jährigen zustößt, sondern einem Mädchen, bei dem noch einige Stofftiere im Zimmer herumkugeln. Dem diese ganze Erotik-Sex-Liebes-Sache neu ist und das richtige Verhalten komplett rätselhaft. Das erst lernen muss: Was muss man eigentlich hinnehmen? Und wo darf’s einem dann auch mal reichen?

Flirtkampf: David gegen Goliath

Vieles an dieser Coming-of-age-Novel ist nicht neu, aber trotzdem rührend und vor allem spannend. Denn Laura Dean ist zwar nicht viel älter, dennoch so haushoch überlegen, dass man sich einfach auf Freddys Seite schlagen muss. Erfreulich ist auch, wie wurscht das Lesbenthema ist, obwohl es doch ständig präsent bleibt.

Liebe ist Liebe ist Liebe, aus, fertig. Mit einer drolligen Ausnahme: Obwohl Freddy und ihre Freundinnen sich schon sehr progressiv fühlen, halten sie zugleich stur daran fest, dass je zwei Leute sehr exklusiv zusammengehören, nicht etwa drei oder acht. Was da wohl die Polyamourösen dazu sagen?

Mariko Tamaki (Text), Rosemary Valero-O’Connell (Zeichnungen), Annette von der Weppen (Üs.), Laura Dean, und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht, Carlsen, vergriffen, aber gebraucht günstig verfügbar, etwa hier.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 14. Mai 2025

Die Outtakes (28): Mit einer deutschen Kurzstrecke, einem japanischen Aussteiger und einem tot umfallenden Aktmaler

Die Erde als Pinata

Schade, aber der Sprung zwischen Genres klappt nicht immer. Hinter dem Comic-Strip-Band „Liebe Erde“ steckt das Duo War and Peas, zu deutsch Jonathan Kunz und Elizabeth Pich, die unlängst mit „Fungirl“ einen hemmungslosen Humor-Hit gelandet hat, den aber eben im Langformat. Dieser Comic-Strip hier besteht nun aus meist vier Panels (vgl. Peanuts), das rückt die Pointe mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit – folglich befinden wir uns gewissermaßen in einer anderen Comic-Sportart als bei Pichs schön verschrobenem „Fungirl“. Am besten gefiel mir der großartige Startcartoon: Fünf Kinder nutzen die Erdkugel als Pinata, schlagen mit verbundenen Augen auf sie ein und hoffen, dass was Schönes rausfällt, wenn der Globus kaputtgeht. Aber Pich/Kunz haben nicht genug Pointen in dieser Qualität, und die zahlreichen „Heuschrecke-frisst-Männchen-nach-dem-Sex“-Gags können das nicht wettmachen. Kann aber auch Übungssache sein: Wenn der Erdkugel-Gag erst kurz vor Schluss dazukam, wäre wiederum das Duo auf einem guten Weg.

Der alte Mann und die Mangas

Das hier ist, mmmh, speziell. Schon gut, aber eigen, man muss es melancholisch-nachdenklich mögen, und ob dazu nach dem Blick in die Nachrichten noch so viele Lust haben? Trotzdem: Taiyo Matsumoto hat wieder zugeschlagen, mit „Tokyo dieser Tage“, erscheint jetzt seine Mangaserie über Mangas auf deutsch. Ein altgedienter Redakteur kündigt, weil er altersgemäß meint, den Geschmack für aktuelle Mangas verloren zu haben. Matsumoto liefert kapitelweise Szenen rund um den Abgang, die Autoren, die Zeichner, die Kollegen – und illustriert so den Blick hinter die Kulissen. Wer macht was, wieviel Liebe steckt immer wieder in diesem Kulturbusiness und welcher Druck lastet auf den Menschen, die die Kunst machen, herstellen, verkaufen, verbessern. Storyteller, Hintergrundzeichner, Tuscher, Verlagsredakteure – ich habe nebenbei mehr über das Manga-machen gelernt als auf zahlreichen Websites vorher. Aber eben mit einem immer leicht wehmütigen Aroma. Wobei: Jetzt im Frühling und bei Sonnenschein ist das Ganze vielleicht sogar ideal.

Alter Erhalter

Sowas kommt auch vor: Dem Autor folgend bin ich auf Pascal Rabatés „Bäche und Flüsse“ gestoßen, eine recht kurze Story (2011) mit allerhand Licht – und Schatten. Der Plot: Kaum hat der Witwer Émile entdeckt, dass sein Angelkumpel nicht nur heimlich Amouren hat, sondern diese auch als Akt malt, fällt der auch schon tot um. Émile lernt dann bei der Beerdigung dessen letzte Eroberung kennen – und stellt fest, dass das Leben offenbar noch nicht vorbei ist. Vieles davon ist sehr hübsch geworden: Die Dorfgemeinschaft, ihre Sprüche und auch Émiles Einsamkeit, einfühlsam, spaßig, das gefällt. Weniger gelungen ist die nächste Handlungswendung, die geht etwas zu arg ins Wohlfühlige. Ich verstehe, was gemeint ist, finde die Idee dahinter auch prima – aber damit ich es glauben kann, hätte ich gerne ein wenig Sand im Getriebe. „Dasselbe wie früher, nur eben in alt“ ist ein bisschen zuviel Anglerlatein, wenn man merkt, dass die Verschleißerscheinungen schon Ende 50 zunehmen...

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 19. Apr. 2025

Sehnsüchtig, halbtraurig und verträumt: Mariko und Jillian Tamakis sensibles Teenie-Ferienabenteuer „Ein Sommer am See“

Schon Lust auf Sommer? Noch ist's da ein bisschen hin, aber einen Vorgeschmack hätte ich schon: „Ein Sommer am See“. Berührend und bezaubernd. Nicht ganz neu (aber dafür günstig, s.u.!). Und wie so oft findet man sowas, indem man nach der Vergangenheit von Leuten guckt, die was auffallend Gutes gemacht haben, in diesem Fall einmal mehr Mariko und Jillian Tamaki.

Der Sommer scheint durchs Fenster

Es ist Sommer. Rose (zwölf? dreizehn?) fährt mit ihren Eltern ins Ferienhaus am See. Rose sitzt auf dem Rücksitz des Autos, blättert in Comics, sieht außen die ersten vertrauten Gebäude. Man hört die Reifen förmlich über den Kies knirschen, sieht die Dorfkids (winkt, um nicht arrogant zu wirken/wird für arrogant gehalten, weil man winkt). Rose lässt sich beglückt auf ihr vertrautes Ferienbett fallen, der Sommer scheint durchs Fenster. Dann nimmt sie ihr Rad und fährt zu ihrer Freundin Windy, die zwei Häuser weiter ebenfalls Ferien macht – ebenfalls wie immer.

All das ist saugeschickt umgesetzt: abwechslungsreiche Kameraführung, mit vielen glaubwürdigen Details. Das Fahrrad steht im Schuppen mit Vorhängeschloss, Roses Zimmer ist zurückhaltend ferienhausgerecht eingerichtet. Und wie sie aufs Bett plumpst: endlich angekommen. Dazu Rose selbst: harmlos-hübsch, blond, bohnendünn, Windy dagegen etwas jünger, rundlich, dunkle Haare. So viel Idylle, soviel Hoffnungen auf so viel Sommer, dass man beinahe vergisst, dass doch bestimmt irgendwas passieren muss, weil man ja sonst keine Geschichte zu erzählen hätte. Aber was?

Heimlicher Horror

Mariko Tamaki wählt wie schon in Roaming das Unscheinbare: Die Mädchen reden erstmals über Titten, ein wenig ratlos. Sie haben keine Lust mehr auf Zeichentrickfilme, und überhaupt geschehen in ihrem Leben auf einmal seltsame Dinge. Roses Eltern verstehen sich nicht gut. Und in dem Dorfladen, in dem Rose und Windy erstmals heimlich Horrorvideos leihen, reden die Jungs merkwürdige Sache über die Mädchen. Übrigens tatsächlich das perfekte Setting für einen Horrorfilm.

Aber Mariko Tamaki arbeitet viel eleganter, ohne Auflösung: Rose versucht ihre eigenen Gefühle einzusortieren. Warum ist ihr der Typ vom DVD-Verleih so wichtig, warum will sie wissen was mit seiner Freundin ist? Warum ist Mama so eine Spaßbremse? Praktisch nichts wird ausdiskutiert, stattdessen sehen wir eine zunehmend überforderte Rose, die sich wundert, wo die unkomplizierte Vergangenheit hin ist. Was wiederum genau die Frage ist, die man sich als erwachsen(d)er Leser selbst stellt, sehnsüchtig, halb traurig, halb träumerisch.

Chaos hinter der Oberfläche

Sowas funktioniert aber nur, wenn man auch die richtigen Bilder hat, und die zeichnet Jullian Tamaki en masse. Schön eskalierende Szenen wie der Nachmittag am Strand, kleine Einstellungen wie ein nackter Mädchenfuß, der gelangweilt ein Sektglas umschubst, oder auch die verwirrte Rose von oben, wie sie an einem ordentlichen Holzzaun vorbeigeht, hinter dem das White-Trash-Müllchaos lagert. Wir sehen, was hinter der Zaunoberfläche liegt, Rose sieht es nicht, weil sie nicht groß genug ist. Sinnbild? Zufall?

Die Tamakis werden’s bestimmt nicht aufklären, und eben dieses Selbstentdecken, Nachfühlen und -denken macht an ihrem Comic so unglaublich viel Spaß. Den es übrigens für wenig Geld gibt, 9,90 Euro als Taschenbuch, das ist eigentlich schon Mangatarif. Aber wenn Sie vor lauter Blödwinter den Sommer nochmal richtig genießen wollen, nehmen Sie die größere, gebundene Version.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: