- 18. Feb. 2024

Fern-Trips sind klimaschädlich? Mit Emmanuel Lepages Bildern wird „Die Reise zum Kerguelen-Archipel“ zur Nah-Erholung

Lust auf Urlaub, aber keine Zeit? Lust auf Ganzweitweg, aber Klimasorgen? Da hätte ich was. Wenn der Urlaub etwas abenteuerlicher sein darf: Mir ist nämlich Emmanuel Lepages „Reise zum Kerguelen-Archipel“ aus dem Jahre 2012 in die Hände gefallen. Und auf diesen 150 Seiten kommen Lepages Stärken weit besser zur Geltung als in seiner mehr sehens- als lesenswerten Reportage „Frühling in Tschernobyl“.

Réunion – und dann ganz weit runter

Grob sortiert ist beides Comic-Journalismus, aber: Lepage ist kein Enthüllungsreporter, was beim brisanteren Thema „Tschernobyl“ ungünstig war. Bei den Kerguelen ist das anders: Die gehören zu Frankreich und liegen an einem der vielen Ärsche der Welt, sehr weit südöstlich der Südspitze von Afrika im Indischen Ozean, schon ziemlich nahe an der Antarktis. Frankreich betreibt dort eher skandalfreie Forschungsstationen. Weshalb es da mehr zu erleben gibt und weniger zu enthüllen.

Schon der Weg dorthin ist umständlich. Man fliegt nach La Réunion und besteigt dort die „Marion Dufresne“, ein Spezialschiff, das Treibstoff und Vorräte zu den 2000 Kilometer entfernten Inseln transportiert, aber auch zu Forschungszwecken dient. Theoretisch ist das also das Idealversteck für Dr. Mabuse, tatsächlich forscht man dort zu Geologie, Wetter und anderen so harmlosen Dingen, dass man auch ein paar Laien mitnehmen kann. Vor Lepage liegt also kein Investigativ-Trip, sondern sowas wie Hurtigruten extrem. Aber das ist wie für ihn gemacht.

Normale Leute als Härtetest

Der heimliche Star des Bandes ist natürlich das Schiff, die „Marion Dufresne“. Die erste Begegnung, der riesige Rumpf, das Schiff nachts im Hafen im Mondlicht. Aber das wirkt eben nur, wenn man den Star nicht totzeichnet. Was reicht man also dazu? Die Menschen, die Crew an Bord, sich selbst akkurat und realistisch. Zuviel Bauch, zu wenig Haare, ein paar schiefe Zähne, lauter normale Leute. Stille Porträts mit Gruppenbesprechungen, es dauert nicht lang, da fühlt man sich als würde man mitreisen. Ab da beginnt der Härtetest.

Denn so aufregend Seereisen klingen, so oft droht Langweile. Lepage zeigt die Tätigkeiten der Crew (Schläuche ausbessern), den Maschinenraum, die Rohre im schicken Halbdunkel, das Bordhandwerk, all das so, dass man das Schmieröl riecht. Er zeichnet viel in schwarz-weiß, um dann immer wieder mit üppigen Farben zu betonen und zu belohnen. Und er nutzt sein Talent zur Bildregie: Schiff allein ist öd, also zeigt er den Blick vom Bug aufs Schiff, die grellweißen Aufbauten, die blaue See und die Gischt, die seitlich über die Reling spritzt, praktisch ins Gesicht. Den Gegenschnitt: Sich im Stuhl, den Rücken zur See, das enorme Heben, das brachiale Senken, den Aufprall, wenn der Bug des Zehntausendtonners zurück in die See klatscht. Dann sich selbst, seekrank in der Koje: „Ich habe 15 Minuten durchgehalten“.

Technik: Inzeniert statt nur gezeigt

Überhaupt weiß Lepage, dass Technik besser wirkt, wenn man sie nicht nur zeigt, sondern auch inszeniert. Aus dem Aus- und Einladen bei ungünstigstem Wetter erstellt er geschickt fesselnde Actionsequenzen. Und Hubschrauber lässt er richtig gut aussehen: Da sitzt jede Einstellung, der Winkel im Anflug, die Landschaft darunter.

Apropos. Die Landschaften. Die Tiere. Die Einsiedlerkrebse. Die Pinguine. Die Seekühe. Wale. Auf gigantischen farbigen Doppelseiten, gut platziert nach stilleren Panels, die Ruhephasen an Bord fühlbar machen. Dazwischen macht Lepage Ausflüge ins Historische, mit den Segelschiffen des Entdeckers Yves Joseph de Kerguelen, den zerfallenden Fabriken für Walöl und Dosenlangusten. Man sitzt bequem auf dem Sofa und ist erstaunlich gut dabei. Die Fahrt ließe sich übrigens offenbar auch tatsächlich buchen – aber dennoch ist der Band keine teure Werbebroschüre.

Nachhaltiger Comic-Trip

Denn erstens hat man nicht unbedingt 9000 Euro zur Hand. Und zweitens gibt’s auf der „Marion Dufresne“ nur acht bis zwölf Plätze, weil die Hauptsache ja Transport und Forschung sind. Bedeutet: Pro Jahr können das rund 30 Leute mitmachen. Was auch erklären würde, warum die Buchung so mühsam zu finden ist: Das Ganze ist nicht als Business gedacht, man will auch weitere invasive Arten auf den Inseln vermeiden. Was den Comic doppelt nachhaltig macht.

Emmanuel Lepage, Tanja Krämling (Üs.), Die Reise zum Kerguelen-Archipel, Splitter Verlag, 29,80 Euro

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 18. Jan. 2024

Die Outtakes (10): Zuviel Rührseligkeit im Meer, zu wenig Logik im Mord und nicht genug Witz in den Muskeln

Die Farben des Schreckens

Erstaunlich, oder? Inzwischen genügt allein die Kombination aus Meerblau und Alarm-Orange, dass jeder sofort das Thema „Flüchtlinge“ vor Augen hat. In Adrian Pourviseh schildert nun ein weiterer Autor mit „Das Schimmern der See“ die unhaltbaren Zustände im Mittelmeer. Was teils exzellent gelingt: Die Praxis professioneller Retter schildert er präziser und eindringlicher als andere Versuche, zudem liefert er ein Update zu den seit 2017 eingetretenen Veränderungen hin zum Idiotischen/Unmenschlichen. Weniger hilfreich in diesem semijournalistischen Erfahrungsbericht ist allerdings Pourvisehs Neigung zur Rührseligkeit. Denn auch hier gilt: Die Leser schniefen umso weniger, je mehr der Autor selber schnieft.

Mimose mit Mord-App

Kaum vorstellbar brutal kommt der Thriller „A Righteous Thirst For Vengeance“ (zu deutsch: Ein aufrichtiger Rachedurst) daher. Der Start ist hervorragend, geradezu „Spiel mir das Lied vom Tod“-Qualität: Wir folgen (wortkarg und ausführlich) dem dicklichen, mittelalten Sonny, der durch den Regen mit dem Bus zu einem einsamen Haus fährt: Dort findet er ein totgefoltertes Paar. Das ist langsam und grandios inszeniert, sehr überraschend. Aber dann beginnt der Unfug: Sonny hinterlässt (nach Stunden im Regen) blutige Fußabdrücke? Er hat Zugang zu einer Mord-App, die Aufträge und Mörder verbindet, ist aber trotzdem ständig überrascht, dass er auf Leichen stößt? Das legt nahe: Szenarist Rick Remender und Zeichner André Lima Araújo haben Lust auf große Effekte – aber nicht darauf, deren Entstehung überzeugend herzuleiten. Daher finden sich auch immer wieder in den Szenen logische Fehler. Und daher braucht auch der Superkiller ein besonders ausgefeiltes Tötungsritual. Das ist so durchschaubar, dass aus einem Thriller, der mehr hätte sein können, letztlich nicht mehr wird als ein solide inszenierter Gewaltporno.

Kopflose Augenkunst

Richard Corben war für mich immer geiler Fantasyscheiß. Das Cover von Meat Loafs Album „Bat Out Of Hell“, Motorräder, Muskeln, Action, ordentlich realistisch gezeichnet, ahh, Kunst, die nicht anstrengt! Comics von ihm hatte ich nicht in der Hand, bis jetzt: „Murky World“ ist Teil des Spätwerks des 2020 verstorbenen 80-Jährigen. Optisch ist es erstaunlich satirisch, die jeweils achtseitigen Kapitel aus einer Fantasywelt strotzen vor skurrilen Gestalten, denen die Dummheit oft geradezu aus Mund, Augen und Ohren trieft. Weshalb sie oft mehr an Robert Crumb erinnern als an Meat Loafs Muskelbiker. Dazu gibt's absurde Welten, einfallsreich inszeniert, gutes Licht, das Auge fühlt sich wohl. Der Kopf leider nicht: Die Geschichte mäandert ziellos immer weiter vor sich hin, denn Corbens Dödeln und Dödelinnen fehlen Pointen, es gibt weder was zu Fürchten noch was zu Lachen und so fängt man leider irgendwann an zu blättern. Ich muss wohl mal was anderes von ihm ausprobieren. Möglichst und sicherheitshalber mit einem anderen Autor.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 12. Nov. 2023

Mitreden tun viele, dieser Comic liefert Fakten: „Games“ zeigt, wie Flucht funktioniert und welche angeblichen Lösungen nur bluffen

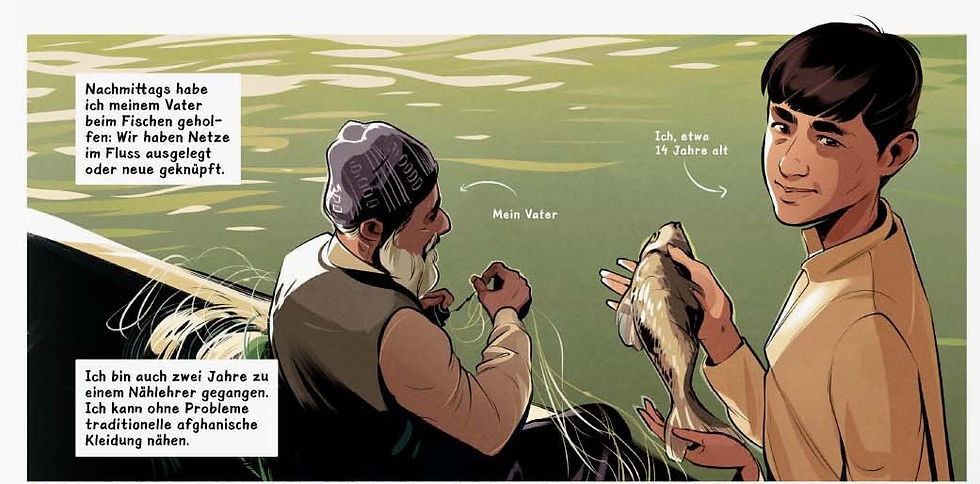

Wann ist ein Comic zum Thema „Flüchtlinge“ gut? Wenn er uns weiterbringt. Wenn er (acht Jahre nach 2015) über Mitleid und Mitleiden hinaus Zusammenhänge herstellt. Nach dem ausgezeichneten „Der Riss“ (2017) gelingt das jetzt seit langem wieder mal: In „Games“ dröselt der Schweizer Patrick Oberholzer anhand von fünf afghanischen Flüchtlingsschicksalen Gesetzmäßigkeiten der Migration auf, die auf anderen Routen ähnlich greifen dürften. Supersachlich, mit Statistiken untermauert, griffig, schlüssig. Weshalb man direkt nach der Lektüre sofort Vieles besser begreift. Man macht sich ja selten klar, wie so eine Flucht tatsächlich aussieht. Diese Fluchtumstände sind jedoch ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis der ganzen Frage.

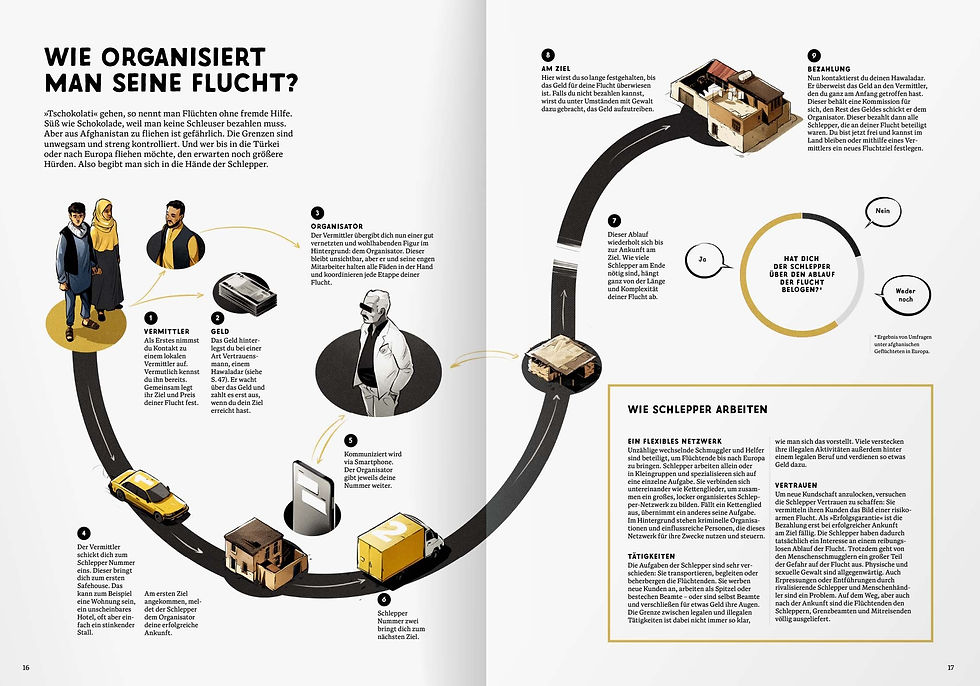

Mit 25.000 Dollar über jede Grenze

Wie sieht diese Flucht also aus? Bequem und schnell, wenn man superreich ist. Dann kauft man für 25.000 Dollar den Flug und ein falsches Visum. Alle anderen gehen zu einem Schlepper und buchen Holzklasse. Kostet derzeit knapp 6.000 Dollar (war schon mal teurer), die man ganz oder in Raten bei einem Vertrauensmann hinterlegt. Dafür kriegt man ein Ticket für einen wochen-, monatelangen Horrortrip. Der beginnt oft mit einem Abstecher nach Pakistan. Zwar muss man eigentlich in den Iran, aber von Pakistan aus kommt man dort etwas einfacher hin.

Wobei „einfacher“ ein interessanter Begriff ist angesichts dieser Reise: Ohne Winterausrüstung, ohne Träger bei Dunkelheit, in tagelangen Wanderungen über die schweinekalten Scheißberge. Von Grenzsoldaten ausgeraubt, geschlagen, zurückgeschickt. Dann wieder von vorne. Warten auf den nächsten Versuch, dann los, nachts, Scheißberge, immer wieder, bis es klappt. Erst dann kriegt der Schlepper sein Geld für die Etappe. Dann geht's von Pakistan in den Iran. Nochmal dieselbe Scheiße. Die Berge, die Kälte, der Hunger, die Gefahr. Dann muss man durch den Iran selbst. Und wissen Sie, wie man den durchquert? Ich wusste es nicht. Bis „Games“.

Verkeilt im Kofferraum

In einer viertürigen Limousine, ja, aber nicht mit vier Passagieren. Drei Menschen sitzen auf dem Beifahrersitz. Acht sitzen auf der Rückbank. Drei Menschen sind im Kofferraum. Und wir reden hier nicht von einem Kombi oder vom Kofferraum eines US-Straßenkreuzers der 60er. Sondern vom Kofferraum eines mittelgroßen BMW oder Mercedes. Zu dritt hineingefaltet. 600, 700 Kilometer. Im geschlossenen dunklen Stahlkasten, heiß, kaum Luft, stundenlange Starre, malen Sie sich's selbst aus. Diese Menschen werden halb wahnsinnig, halb panisch, aber wenn man rastet, können sie nicht mehr alleine aussteigen, so verkrampft sind sie.

Andere werden im leeren Tank eines Busses geschmuggelt. Nicht allein, sondern man schiebt solange weitere Leute in das lichtlose Loch, bis der Tank voll ist. Man kann auf der offenen Ladefläche eines Pick-ups fahren. Ohne Gurt, Versicherung, im halsbrecherischem Tempo eines Schleppers unter Aufputschmitteln. Man wird mitten in der Wüste abgesetzt, bis andere Schlepper kommen oder auch nicht, bei 50 Grad am Tag oder Minusgraden in der Nacht. Der Weg in die Türkei führt dann über die nächsten Scheißberge, eine kalte Steinwüste. Wasser ist knapp, unterwegs zahlt man 20 Euro pro Flasche. Frauen müssen jederzeit mit Sexforderungen rechnen, mal mit Gewaltandrohung, mal als Tauschhandel.

Grenzen vermauern? Wird längst gemacht

Die iranisch-türkische Grenze selbst ist streng überwacht. Die Mauer, von der viele Flüchtlingsphobiker in Deutschland träumen, ist dort längst Wirklichkeit, inklusive türkischen und iranischen Grenzern mit Schießbefehl. Natürlich trotzdem mit Lücken. Wer es dann durch die Türkei schafft, hat den lebensgefährlichen Trip mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer vor sich. Alternativ kann er auch an den „Games“ teilnehmen: So nennen die Flüchtlinge das Wieder- und-wieder-und-wieder-Ausprobieren, wann man es über Land nach Bulgarien in die EU schafft. Ohne aufgegriffen, geschlagen, ausgeraubt zu werden. Je nach Geldbeutel sind dazwischen Wochen und Monate als Schwarzarbeiter zu erbärmlichen Löhnen nötig, um die weitere Strecke zu finanzieren. Danach folgt der wochenlange Marsch auf der Balkanroute. Weniger Lebensgefahr, aber immer noch Kälte, Hunger, Durst.

Und nun? Warum ist diese Flucht der Schlüssel zur Flüchtlingsfrage?

Na, sagen wir, ein Jens Spahn bietet Ihnen an, er würde das Problem mit „physischer Gewalt“ lösen. Da weiß man sofort: Bullshit. Die ganze Flucht besteht ja schon aus physischer Gewalt in Formen, die in Rechtsstaaten unvorstellbar sind. Da ist Spahns Schlagstock nur ein Knüppel mehr.

Jagd auf Schlepper erhöht nur deren Profit

An dieser ganzen Irrsinnsflucht lässt sich 1:1 ablesen, wie furchtbar die Alternative zuhause sein muss. Ich nähme derlei nicht auf mich, Sie auch nicht. Aber diese Menschen würden es nochmal machen und nochmal, bis es klappt. Weil es bei ihnen zuhause immer noch hundert Mal scheißer ist. Da können deutsche Kommunalpolitiker Gutscheine ausstellen wie sie wollen.

Sind’s die Schlepper? Natürlich nicht, auch dieses ganz rational berechenbare Geschäft dröselt Oberholzer in seinem Erstling (!) schön auf. Schlepper zu bekämpfen erhöht nur den Reisepreis, höhere Preise werben wieder neue Schlepper an. Nein, die Triebfeder des Ganzen ist die Entschlossenheit der Menschen, nicht mehr unter unfähigen Drecksregierungen wie jener der Taliban dahinzuvegetieren, als unterernährte, dummgehaltene, zwangsverheiratete, zwangsrekrutierte Betmaschinen. Die Einsicht, dass sie nicht nach Pakistan fliehen können, das derzeit Hunderttausende zurückschickt in den Gottesknast.

Fakten statt Bullshit

Welche Schlüsse Sie draus ziehen sollen, mag ich Ihnen nicht sagen (meine finden Sie hier). Aber Patrick Oberholzer schildert in starken Bildern die Tatsachen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie sich selbst auf die Suche nach Formen einer vernünftigen Flüchtlingspolitik machen möchten.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: