- 2. März 2018

Zwei Comics verarbeiten Zeitgeschichte doppelt gut: Die US-Nahostpolitik entpuppt sich als planloses Dauerchaos – und Stalins Tod wird zum mörderischen Polit-Thriller

Können Comics Geschichte nachvollziehbarer erklären als andere Medien? Klar: Asterix illustriert sehr schön die römische Legion, aber Zusammenhänge versteht man dadurch noch nicht. An den Zusammenhängen versuchen sich jetzt zwei Neuerscheinungen: das Duo David B./Jean-Pierre Filiu mit Teil drei ihrer Serie „Die besten Feinde“, das Duo Fabien Nury/Thierry Robin mit dem Band „The Death Of Stalin“, dessen Verfilmung Ende März ins Kino kommt. Das Ergebnis: Gut sind beide Bände, aber einer ist sagenhaft.

Provokante Bilder wie von Klaus Staeck

Das liegt auch am Thema: B./Filiu wollen in „Die besten Feinde“ das Dauerfiasko der US-Nahostpolitik verständlich machen. Erfahrung hat B. (eigentlich Pierre-Francois Beauchard) reichlich: Beim Festival in Angouleme ausgezeichnet, hat er schon öfter als Comic-Historiker gearbeitet. Diese Routine spürt man: Es funktioniert erstaunlich gut, obwohl die Comic-Form wenig dazu beiträgt.

B.s Bilder sind expressiv, er porträtiert seine Protagonisten holzschnittartig, fast immer von vorn oder im Profil. Sachverhalte illustriert er grell und plakativ. Den Ausbruch des Aufstands im Irak 1991 gegen Saddam Hussein bebildert er mit einem schreienden Revolutionär, aus dessen Mund ein weiterer kriecht, aus dessen Mund wieder ein weiterer herauskommt. Den Verrat an diesem Aufstand (den die USA erst förderten, dann aber aus Angst vor einer Mullah-Herrschaft im Stich ließen) symbolisiert ein Rebell, an dem der US-General Schwarzkopf und Ayatollah Rafsandschani zerren.

Mal ungeschickt, mal ahnungslos

Häufig ergibt das einen skurrilen Beigeschmack, aber diese 1:1-Illustrationen stützen vor allem die Aufmerksamkeit und kommen erst durch den Text zur Geltung, der das Thema sehr gut aufarbeitet. Knapp, zuspitzend, erfreulich wenig wertend. „Die besten Feinde“ zeigt ungeschönt, aber auch ohne Polemik eine imperialistische Supermacht, die ihre Attraktivität durch eben die Prinzipien gewinnt, die sie zur Verteidigung ihrer Interessen und jener Prinzipien immer wieder verrät. Oft zwangsläufig, oft aus Ignoranz.

Wie die USA glauben konnten, im Irak oder in Afghanistan bekäme man nach dem Krieg einfach eine stabile Demokratie, ist heute noch unbegreiflicher als damals – und leuchtet durch wiederkehrende Elemente ein, die David B. schön herausarbeitet: tiefes Desinteresse und eine Naivität, die schon vor Trump nahe an der Doofheit liegt. Nur so versteht man, wie die USA – allen alles versprechend – die Öl-Partnerschaft mit Saudi-Arabien praktisch zeitgleich mit dem Staat Israel realisieren konnten. Band drei endet im Jahr 2013, mit Obamas Versuch eines Rückzugs aus dem Nahen Osten. Man darf getrost davon ausgehen, dass Washington längst Material für eine weitere Fortsetzung erarbeitet.

Die Angst beherrscht die Diktatur bis in die Spitze

„The Death Of Stalin“ hat es da leichter: Der Band pickt geschickt eine prächtige Rosine aus dem Kuchen der Geschichte – die Vorgänge rund um den Tod Josef Stalins 1953. Die Vermarktung als Satire ist dabei wohl dem Film geschuldet, der Comic ist vor allem ein exzellenter, beklemmender Polit-Thriller. Die Story: Der 75-jährige Stalin schwebt nach einem Schlaganfall zwischen Leben und Tod – die Spitzen der Partei kommen zusammen und beratschlagen, was zu tun ist. Sofort ist klar: Hier geht es nicht um die Zukunft des Kommunismus, sondern um Opportunismus, Misstrauen und vor allem nackte Angst.

Es hilft, wenn man weiß, was vorher passiert ist: Stalin hat seine Partei und sein Volk erbarmungslos gesäubert. Damit ist nicht Degradierung oder Verbannung gemeint – er ließ die Konkurrenten umbringen, mit oder ohne Schauprozess, dann wurde von oben nach unten hunderttausendfach, millionenfach gemordet. Entscheidend war dabei nicht mehr die (ohnehin fragwürdige) Schuld, sondern der Terror.

Komplizen, Kriecher, Karrieristen

Die verschlagenen Gestalten, die sich nun beim siechen Stalin sammeln, sind Produkte dieser mörderischen Gewaltherrschaft – Komplizen, Kriecher, Karrieristen. Leute wie Beria, Molotow oder Chruschtschow haben gelernt, dass nur Stalins Wohlwollen Sicherheit garantiert. Sie alle wissen, dass sich ohne Stalin nur derjenige schützen kann, der selbst die Macht erobert. Beim Kampf um Posten geht es nicht um die Karriere, sondern ums Überleben. Das erste Opfer wird Stalin selbst: Aus Angst vor Fehlern und seinem möglichen Zorn verzögern die Politschranzen die medizinische Hilfe.

Genau das ist es, was „The Death Of Stalin“ besser funktionieren lässt: David B. muss vieles erklären, Nury/Robin können vieles einfach zeigen. Auch wer nichts über Stalin weiß, erkennt an der Furcht in den düsteren Panels, wie groß die Gefahr sein muss. Und so werden acht Seiten in einem Sitzungssaal spannend wie die Schießerei am OK-Corral – obwohl statt Kugeln nur verlogene Argumente fliegen.

Nicht minder hilfreich: Nury/Robin lockern das bittere Szenario geschickt auf – die Vorbereitung der Leiche auf den Sarg, das Staatsbegräbnis sind überzeugend inszenierte Hingucker. Da hätte es die kleineren Schummeleien (die sie nicht leugnen), gar nicht gebraucht: Sie beschleunigen manches, erfinden kleinere Szenen dazu. David B. würde das nie tun, aber da ist ja auch das Ziel ein anderes: Wo er knapp zusammenfasst, machen Nury/Robin Lust aufs Vertiefen und Weiterlesen.

Dieser Text erschien erstmals auf SPIEGEL Online.

- 25. Okt. 2017

Drei neue Comic-Bände greifen das Migrationsthema auf: Zwei von ihnen geben sich mit Betroffenheit zufrieden – aber einer ist dafür richtig, richtig gut

Jetzt ist es soweit: Das Flüchtlingsthema kommt im Comic an. Gleich drei Bände sind gerade zum Thema erschienen – da kann man nebenbei auch Rückschlüsse auf die Produktionszyklen der Branche ziehen. Viel spannender ist allerdings die Frage: Was taugen sie? Oder: Was nehmen sie sich vor – und erreichen sie ihr Ziel?

Eines vorweg: zwei der drei Bände sind blasenkonform. Wer Flüchtlingsfreund ist, wird darin bestätigt, umgekehrt können sie Flüchtlingsphobie keinen Deut lindern – denn sie machen sich mit der Sache gemein. In „Dem Krieg entronnen“ liegt es in der Natur der Geschichte: Olivier Kugler besucht syrische Flüchtlinge in Kurdistan, Griechenland und Frankreich, und zwar im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen (MSF) – da muss man beinahe von Öffentlichkeitsarbeit reden. Und für „Liebe deinen Nächsten“ haben sich Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer auf einem Rettungskreuzer eingeschifft. Auch hier war der Helfer-Impuls von Anfang an dabei, aber man darf vermuten, dass sie (und jeder halbwegs fühlende Mensch) die Distanz auch dann verloren hätten, wenn sie einigermaßen neutral an Bord gegangen wären. Leider führt die Nähe zu erzählerischen Defiziten.

band 1: Sturheil nach Schema F

Beide Bände halten ihr Anliegen für so toll, dass den Leser alles interessieren muss und/oder wird, was man ihm gibt. Daher prügelt auch Olivier Kugler seine einzige grafische Idee durch das Buch wie einen altersschwachen Esel: Seine Interviews bereitet er zu ganzseitigen Bildern auf, die er mit nummerierten Textkästen, Anmerkungen und Sprechblasen zustopft. Das ist anfangs noch erträglich, aber ab Nummer fünf oder sechs fällt auf, dass man die Schicksale nur noch abarbeitet. Jedes Kapitel beschließt dann ein Interview mit MSF, das sagt, dass das grade geschilderte Elend wirklich scheiße ist und man müsste schnarch. Dass man sich dennoch weiter zum Durchforsten der Seiten überwindet, liegt an der akribischen Beobachtung Kuglers, der immer wieder Details unterbringt, die den Flüchtlingsalltag in seiner Unzumutbarkeit stark illustrieren.

Band 2: Wie Rettung funktioniert

Auch von Borstel/Eickmeyer muten ihrem Leser arge Längen zu, aber sie kriegen die Kurve recht überraschend besser. Nach 40 Seiten Schiffsbeschreibung, Interviews, Maschinenraum, Grillabend mit Crew kommt: der erste Rettungseinsatz, ein informatives und ergreifendes Stück Comic-Journalismus. Weil man Zusammenhänge versteht: Die Rettungsschiffe fahren nämlich nicht planlos durch die Gegend, sie erfahren wann und wo die Flüchtlinge unterwegs sind. Nur deshalb haben sie eine Chance zu helfen, weil man so ein Boot ansonsten im Meer praktisch nicht findet.

Also sucht das Rettungsschiff die Nadel im Heuhaufen. Und einmal auch mitten in der Nacht, wo die Trefferquote dann vollends jenseits von Gut und Böse ist. Hier kombiniert Eickmeyer hinter die Doppelseite des treibenden, überfüllten Bootes im nassen Schwarz eine Doppelseite mit nichts als einem geretteten Säugling im tröstlichen Goldgelb der Rettungswesten. Wer dabei nichts fühlt, heißt wohl schon Gauland.

Man kann natürlich quengeln, dass man so den Leser manipuliert. Was doppelt stimmt: Eickmeyer wechselt in der zweiten Hälfte vom Computerkolorieren zur analogen Aquarelltechnik, liefert wesentlich emotionalere Bilder, die meistens sogar komplett ohne die sonst recht trocken-therapeutischen Texte auskommen. Was erneut die Frage aufwirft, warum der Anfang so zäh werden musste. Das Hauptproblem beider Bände ist freilich nicht die Optik, sondern dass man mit Recht fragen kann, ob Betroffenheit ein weiterführender Ansatz ist – weshalb Band drei so viel besser abschneidet: „Der Riss“, von den spanischen Journalisten Carlos Spottorno und Guillermo Abril.

Band 3: Die Wurzel des Problems - und viele Scheinlösungen

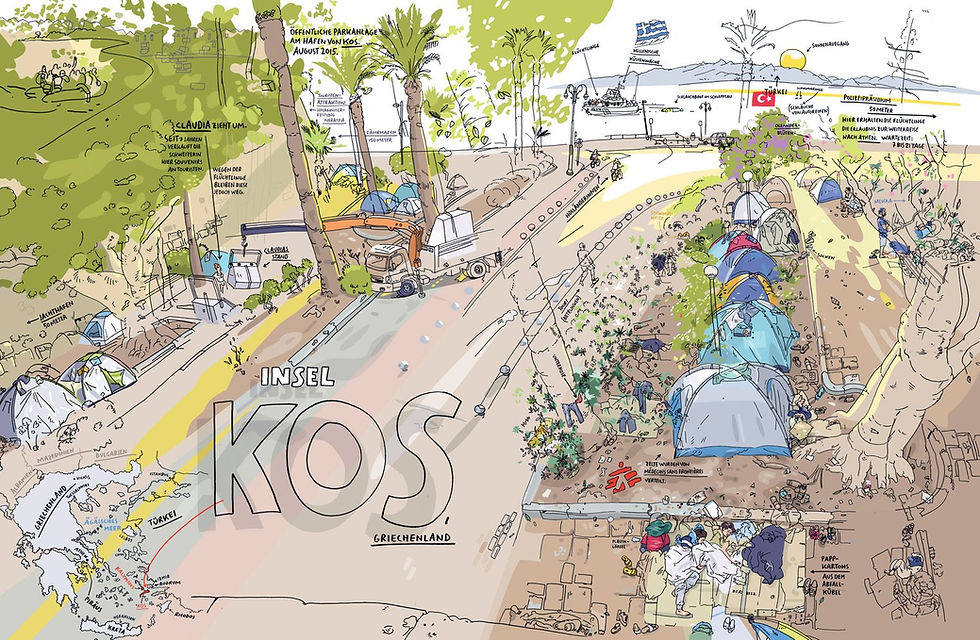

„Der Riss“ beginnt als Foto-Reportagen-Serie entlang der EU-Grenze. Sie starten in der spanischen Exklave Melilla in Afrika, sie zeigen den enormen Aufwand der Grenzsicherung – und die Ursache des Problems: der irrsinnige Sicherheits- und Wohlstandsgegensatz. Sie besuchen die Grenzen zwischen Bulgarien und der Türkei, begegnen erneut der Zaunbaufirma aus Melilla – und demselben Gegensatz zwischen denen drinnen und denen draußen.

Sie begleiten eine (erstaunlich ähnliche) Schiffsrettungsaktion im Mittelmeer, den Flüchtlingssommer 2015, der jetzt völlig normal wirkt, weil der Leser die Motivation dahinter konstant im Hinterkopf hat. Nicht ganz so gut fügen sich die Ausflüge nach Osteuropa ein, aber spätestens in Finnland schließt sich der Kreis: Dort fahren regelmäßig Pkw über die Grenze, marode und überladen wie die Flüchtlingsboote im Mittelmeer. Hinter der Grenze entsteigen ihnen Flüchtlinge aus Afghanistan, Kamerun, sonst wo. Und wie es auf Lampedusa einen Friedhof für abgewrackte Flüchtlingsboote gibt, befindet sich hier einer für Schrottkarren, der vor allem eines bestätigt: Dass Europa auf der Welt derzeit das sinnvollste Ziel ist.

Die Fassungslosigkeit der Autoren darüber, dass große Teile der Europäer die Attraktivität der eigenen Situation derzeit nicht mehr erkennen, ist auf jeder Seite greifbar – und verhilft „Der Riss“ zu einer wesentlich präziseren Forderung als den Konkurrenten: Wer Europa und seinen Wohlstand bewahren will, muss den auslösenden Gegensatz abbauen. Zu deutsch: Er muss mehr Menschen an diesem Wohlstand beteiligen.

Olivier Kugler, Dem Krieg entronnen, Edition Moderne, 24,80 Euro

Gaby von Borstel, Peter Eickmeyer, Liebe deinen Nächsten, 24,80 Euro

Carlos Spottorno/Guillermo Aril, Der Riss, Avant Verlag, 32 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei Spiegel Online.

- 20. Aug. 2017

Ist Donald Trump mit Satire beizukommen? Zwei Comic-Bände nehmen den Kampf auf - das Resultat ist zwar unterhaltsam, doch leider auch ernüchternd

Gern wird ja darüber diskutiert, was Satire darf. Wesentlich sinnvoller könnte jedoch die Antwort auf die Frage sein, was Satire überhaupt kann, also: bewirken kann, und ob angesichts dessen die Diskussion über ihre Befugnisse überhaupt den Aufwand wert sind. Zum Beispiel: Trump.

Zwei Beispiele sind jetzt im Comic-Bereich auf dem Markt, beide auf ihre Weise renommiert, sie geben unterschiedliche Antworten, aber richtig Zuversicht können sie alle beide nicht verbreiten, leider.

Das erste Beispiel ist eine schöne Gelegenheit wieder mal bei einem alten Bekannten vorbeizugucken: MAD hat ein Trump-Special herausgegeben, inklusive Minicartoons am Seitenrand, „nur noch“-Preis und Faltblatt ganz hinten. Trump ist eine umfangreiche Aufgabe, und gerade für MAD eine harte Nuss.

MAD-Leser sind keine News-Junkies

MAD hat ein junges Publikum, die Standardzielscheiben sind neben Popstars und Konsumwelt vor allem Eltern und Lehrer, Politiker sind es allenfalls als Eltern-Lehrer-Verlängerung. Helmut Kohl etwa war in diesem Raster der alte Doofe, Strauß der alte Nazi und Schmidt der alte Spießer.

Da liegt denn auch die Haupthürde für MAD: Mehr aus Trump zu machen als 50 Seiten Donald-ist-doof – für Leser, bei denen man ein breites Wissen aus dem US-Politikbetrieb nicht voraussetzen kann. Das gelingt gelegentlich gut, wie auf drei Seiten Bibelzitate vs. Trumpzitate: Da entlarvt ein ziemlich anständiges altes Buch einen abgrundtief unanständigen Menschen. Oder wie Trump sämtliche vier Präsidentenköpfe des Mount Rushmore gegen vier Versionen seinen eigenen austauscht.

Peinlicher Rundumschlag

Meist geht’s allerdings in die Hose: Trump steht zwar als Rüpel da, der jedoch – was besonders kontraproduktiv ist – gerade dadurch Erfolg hat. Besonders ärgerlich: ein deutscher Beitrag, bei dem Medien, Trump, AfD, CSU und SPD letztlich alle gleich unzumutbar wirken. Genau dieser Anstrich der Normalität (und damit seriöser Wählbarkeit) würde Trump, AfD & Co. so passen.

Umgekehrt fehlen viele ergiebige Ansatzpunkte: Die kurzsichtige Gefälligkeitspolitik. Die rüssellangen Krawatten. Die Umweltpolitik, die zu Industrieprodukten führt, die international noch weniger gefragt sind. Die Idee, reaktionäre Trump-Wähler mit freiwerdenden Immigranten-Jobs zu beglücken: als Bulettenbrater (ächz), Erntehelfer (stöhn) und Tellerwäscher (kotz). Chance verpasst, könnte man sagen – wenn sicher wäre, ob es die Chance je gab. Denn das passiert auch den Polit-Profis.

Eine Präsident gewordene Dreckschleuder

Der zweite Satire-Band vom Splitter-Verlag, er heißt „Trump!“ Er beinhaltet sämtliche Strips, die der vielfach preisgekrönte Cartoonist Garry Trudeau in seiner Serie „Doonesbury“ über Donald Trump gezeichnet hat. Und das sind bestürzend viele.

„Doonesbury“ erscheint seit 1970 täglich in zahlreichen US-Tageszeitungen, auch in der Washington Post. Vier Panels, als fortlaufende Erzählung, mit einer aberwitzigen Vielzahl unterschiedlicher Charaktere. Das erste Mal taucht Trump im Strip des Pulitzer-Preisträgers 1987 auf. Und tatsächlich ist schon damals der komplette Irrsinn dieser Präsident gewordenen Dreckschleuder vorhanden.

Skandale sind sein Standard

Es beginnt mit Trumps Manie, Reichtum vorzuzeigen, was daran liegt, dass er „gut“ und „teuer“ gleichsetzt. Schon 1988 lässt Trump Wohnungen zwangsräumen, bedient sich schmierigster Charaktere, verachtet Menschen ohne Geld und Macht. Der Band lässt 30 Jahre Trump im Zeitraffer aufblitzen, seine Pleiten, seine vorgebliche Universität, seine schaufensterpuppenartigen Vorzeigefrauen vom Typ „vergoldeter Wasserhahn mit Brüsten“. Wer Doonesbury verfolgt hat, kann von dem Wahlkampfskandal unter vielen („Grab them by the pussy“) nicht überrascht gewesen sein, es ist alles da, wirklich alles.

Trudeau hat sein Bestes getan um Trump als das zu präsentieren, was er ist, inklusive des bizarren Konstrukts, mit dem er vollen Haarwuchs nachzuweisen versucht, weil ihm volles Haar wichtiger ist als die Fähigkeit zu einer Gesundheitsreform. Trudeau hat es versucht, indem er Trump zitierte und dabei wenig bis nicht übertrieb. Trumps winziger Wortschatz, die Wiederholungen von „sehr“, „großartig“, „unglaublich“, man mag es einfach nicht fassen, wie lange ausgerechnet dieser Körperklops und Mentalfladen schon Gegenspieler und ganz normale Menschen diskreditiert, indem er behauptet, sie würden schwitzen, stinken, wären krank oder zu dick.

Die Tweets enthüllen nichts

Geholfen hat es nicht. Cross-Cult wird Ende August sein Glück mit gesammelten Original-Tweets versuchen, tapfer angereichert um Cartoons, aber es gibt einfach nichts zu entdecken. Dieser Mann, der sich bei nüchterner Betrachtung zu nichts weiter eignet als zum Geteert-und-gefedert-werden, ist heute US-Präsident. Und er ist noch nicht mal das Hauptproblem: In den USA (und offenbar auch in Polen, Ungarn oder der Türkei) gibt es inzwischen eine mehrheitsfähige Wählerschaft für rücksichtsloses Gesindel.

Ob Satire dagegen die wirksamste Waffe ist, muss man angesichts der Bestandsaufnahme wohl anzweifeln. In letzter Zeit ertappe ich mich öfter beim Wunsch nach schlichten Signalen, sagen wir: Die Waltons haben Donald Trump zu Gast. Bis es Oma reicht: „Mr. Trump, bitte essen Sie jetzt auf und verlassen Sie unser Haus.“ Wer sich bis dahin über das Ausmaß der Katastrophe informieren möchte: beide Bände zeigen auf ihre Weise ein durchaus zutreffendes Bild davon.

MAD Trump Special, Panini Verlag, nur noch 3,99 Euro Garry Trudeau, Trump!, Splitter, 18,80 Euro Shannon Wheeler, Tump twittert, Cross-Cult, 15 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei SPIEGEL Online.