- 11. Jan.

Vielzeichner, Klassiker, Szenarist: Aus Hugo Pratts Archiven lässt sich's gut wiederveröffentlichen. Doch der Altmeister bleibt dreifach Geschmackssache

Hugo Pratt ist zweifellos einer der großen Namen, insbesondere für viele Leute, die schon ein paar Jahresringe unter den Augen haben. Wer den 1995 verstorbenen Vater von „Corto Maltese“ eher spät entdeckt, kann darüber manchmal etwas ins Grübeln kommen. Aber das ist ja das Spannende, wenn eher unbekannte Titel des Vielschreiberzeichners neu erscheinen. Man nähert sich ihnen unvoreingenommener als beim sakrosankten „Corto“ – und hofft auf Lesen wie früher. Wie derzeit bei den Bänden „Cato Zulu“, „El Gaucho“ und „Sgt. Kirk“. Klappt der Zeitsprung zurück?

Abenteuer, ungefiltert

Von der ersten Seite weg steht schon mal fest, dass ich „Cato Zulu“ auf jeden Fall gern in die Finger gekriegt hätte, als ich jünger war. Thema ist die Kolonialzeit in Ostafrika, deren Spannung/Dramatik sich in den 80ern noch genauso unhinterfragt als Abenteuerszenerie genießen ließ wie der Wilde Westen. Zudem gibt’s eine Menge Info- und Hintergrundmaterial, Landkarten, Fotos der Beteiligten, alles, was Seriosität signalisiert.

Die Bilder sind ohnehin erfreulich, obwohl auch jungen Leser auffallen kann, dass Pratt schon mal detaillierter gezeichnet hat. Aber die Weite Afrikas verzeiht vieles, zudem sind Waffen, Uniformen, furchterregende ausstaffierte Krieger mit ihren Schilden im Übermaß vorhanden, es wird gekämpft, gestorben, Abenteuer ohne Karl-May-Film-Filter. Aber wer älter ist, merkt rasch: Erzählerisch ist auch der Pratt von 1984 keine Offenbarung.

Fluchen wie Sam Hawkens

Das fängt bei Dialogen an, die Bildinhalte doppeln, bei denen Leute noch als „Höllenhunde“ charakterisiert werden und man gern Flüche ausstößt, als wäre man mit Käpt’n Haddock oder Sam Hawkens unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Oft wirkt es auch, als würde nur was gesagt, damit mal wieder Sprechblasen befüllt werden.

Dann kriegt man lieblose Ja-Nein-egal-Debatten wie diese hier: „Wir müssen eingreifen!“ – „Wir sind viel zu wenige!“ – „Vorwärts, Attacke!“ Oder einen über zwei Seiten hinweggedehnten minderlustigen Kacka-Dialog. Was den Spaß dann schon erheblich reduziert, weil man eine gewisse Lieblosigkeit spürt. Beim deutlich älteren „Sgt. Kirk“ ist das anders.

Feiner getuscht, besser choreographiert

Den Sergeanten hat der Argentinier Héctor Oesterheld für Pratt in den 50er Jahren verfasst. Und Oesterheld hatte erzählerisch einen größeren Ehrgeiz: Er wollte eine gebrochene Figur haben, einen Sergeanten, der seit 20 Jahren in der US-Kavallerie dient und nach einem Massaker an den Tchatooga den Sinn seiner Arbeit in Frage stellt.

Pratt tuscht hier oft etwas feiner, er gibt sich auch mehr Mühe mit unterschiedlich großen Panels, Vorder- und Hintergründen, Perspektiven und besser choreographierten Kämpfen. Allerdings führt das hohe Produktionstempo (Pratt selbst sprach von 500-600 Panels pro Woche) oft auch zu Weißanteilen, die einige meiner Kunstlehrer eher bequem gefunden hätten.

Held mit Gewissen

Oesterheld gibt seinem Helden auch bessere Konflikte: Kirk desertiert, als ein Indianerstamm „ausradiert“ werden soll und flieht zu exakt jenem Stamm, den er einst blutig überfiel. Es wird über die Berechtigung der Gewalt der Weißen diskutiert, ohne den Konflikt mit einem billigen Spruch zu entschärfen.

„Sgt. Kirk“ wird so zu einem actiongeladenen, aber dabei recht anspruchsvollen Erlebnis – und das in den 50er Jahren, als die Kinoleinwände weltweit noch voller böser Rothäute waren. Tatsächlich klappt hier die Sache mit dem alten Lesevergnügen auch deshalb, weil Oesterhelds Voice-Over in einem heimelig veralteten Präteritum erzählt: Es entschleunigt, versachlicht, klingt zugleich ein bisschen langweilig und doch erstaunlich passend. „Sgt. Kirk“ eignet sich zur Comic-Zeitreise besser, mit allen Vor- und Nachteilen.

Aufwändig erzählt, leichte Porno-Präferenz

Erstaunlich zwiespältig altert „El Gaucho“, eine jetzt wiederveröffentlichte Kooperation der Altmeister Milo Manara und Hugo Pratt aus dem Jahr 1991. Erstaunlich, weil, so vieles eigentlich heute nicht mehr geht in dieser Story um einen jungen englischen Soldaten und eine Handvoll irischer Huren samt ihrem wendungsreichen Weg ins umkämpfte Buenos Aires Anfang des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel die schönfärberische Freude, mit der die irischen Huren ihrer Tätigkeit nachgehen. Und überhaupt der Voyeurismus, der Manara ‘91 immer wieder aus dem Zeichenstift rutscht wie die Brüste seiner Darstellerinnen aus dem Dekolletée: ein Erbe der 68er, in denen Pornografie als Reaktion auf die 50er nachvollziehbarer war. Acht Jahre vorher, im „Indianischen Sommer“, hatte Manara das noch besser unter Kontrolle. Erstaunlich, weil sich bei allem Kopfschütteln auch viel Versöhnliches findet: Die aufwändig erzählte Geschichte mit viel Zeitkolorit, grandiosen Ansichten von Sümpfen, Segelschiffen, Städten. Viel Action, tragenden Nebenrollen für Schwarze und Körperbehinderte, all das tempo- und ideenreich inszeniert. Weshalb man um so mehr staunt, wenn sich bei dieser Ernsthaftigkeit dann doch immer wieder unmotiviert irgendwelche Schenkel öffnen. Die Zeitreisefähigkeit von „El Gaucho“ ähnelt der von „Sgt. Kirk“, aber die Höhen und Tiefen sind extremer.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 26. Juli 2025

Französische Ernte (I): „Éloi“, der umwerfende Mix aus Rassismus-Thriller, Gruppen-Psychogramm und beklemmendem Kammerspiel unter Segeln

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht bon genug parlt? Wie (hust) ich? Beispiel 1: Er geht an der Küste in einen Museumsshop. Wo’s Bücher zum Thema Meer gibt, und damit in Frankreich automatisch auch Comics. Und zwar nicht nur anstandshalber zwei Stück, sondern praktisch ein Drittel des Ladens. Nicht nur den neusten Scheiß, sondern alles, was zum Thema passt. Darunter auch diese doppelt geniale Perle, die bereits 2015 auf deutsch erschien: „Éloi“ von Florent Grouazel und Younn Locard.

Eingeborenes Mitbringsel

Wir sind im Jahr 1837, ein französisches Marineschiff erforscht Neukaledonien, eine Minikolonie östlich von Australien. Und es nimmt Éloi an Bord, einen Eingeborenen, um ihn in Frankreich vorzuzeigen. Schon die Offiziere sind darüber nicht einer Meinung: Der mitgereiste Naturforscher will den Fortschritt voranbringen, doch für die meisten anderen ist Éloi nur ein Kannibale ohne Wert.

Noch schlimmer sieht’s bei der Besatzung aus: Für die ist Éloi wahlweise Spielzeug, Teufel, Quälobjekt, geeignet zum Provozieren, Hänseln, Schlagen und Nörgeln. Denn warum arbeitet der Menschenfresser nicht mit? Warum versteht der Neger nichts? Faul ist er, ungläubig, aufsässig, dumm, man muss ihm zeigen wo’s lang geht. Und so wird aus dem fremden Gast an Bord der „La Renommée“ blitzschnell ein unbezahlter Arbeitssklave in einer See-Hölle.

Die ganz normale Grausamkeit

Schon hier muss man bewundern, wie fein und unerbittlich Grouazel/Locard das Drama inszenieren. Denn sie ruhen sich nicht bequem auf dem Rassismus aus, sie ergänzen ihn mit den normalen Zutaten menschlicher Grausamkeit. Neid, Dummheit, Hierarchiedenken, Sadismus gegenüber Schwächeren, „Haben-wir-noch-nie-gemacht“, „Was-soll-der-Mist?“. Die Offiziere sind nicht besser: Sie sollen die bildungsferne Crew im Griff behalten, geben ihr aber insgeheim Recht.

Dazu kommt der Missionseifer des Bordpfarrers und der Ehrgeiz des Wissenschaftlers, der nach Jahren „wenigstens irgendwas“ mit heimbringen will. Von dem Moment, in dem Éloi an Bord kommt, wird es immer schwerer vorstellbar, dass er dieses Schiff lebend verlässt. Und dieses Schiff ist der zweite Aspekt, der „Éloi“ so entsetzlich gut macht.

Eine Hängematte für zwei

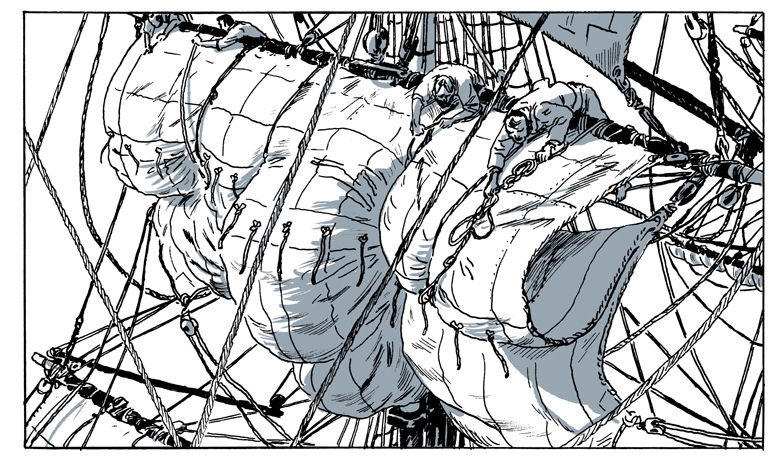

Grouazel/Locard illustrieren nämlich nicht nur geschickt die Enge an Bord, wo jede Hängematte doppelt belegt ist (einer arbeitet, der andere schläft). Ich habe noch keinen Comic gesehen, der das Leben auf, das Segeln einer Fregatte so realistisch inszeniert. Die niedrigen Decken, die engen Verschläge, das fehlende Licht. Und wo andere sich mit dem Kartoffelnschälen in der Kombüse begnügen, zeigt „Éloi“, wie man Taue lagert, was der Bordjunge schleppt, wo die Crew kackt. Wie man Segel bedient, das Deck schrubbt, wo man in der Freizeit abhängt. Und all das zeigen sie wie nebenbei, ohne den Plot zu verzögern, ohne mit ihrer Expertise anzugeben. Weil sie wissen, dass diese Präzision ihre Dramatik unterstützt: unmenschliche Bedingungen befördern noch unmenschliches Verhalten.

Erzählt wird all das in schlichten, aber präzisen Zeichnungen, schwarz-weiß mit lediglich zwei Blautönen, was grandiose Schiffsansichten und Meerespanoramen genauso ermöglicht wie finstere Kielraumszenen, in denen man vor Schwarzblau kaum die Hand vor Augen sieht.

Wie gesagt: Gefunden hätte ich diese fulminanten Band in Deutschland nie mehr, weil Comicabteilungen mit 50 cm Regalbreite ältere Titel nicht vorhalten können. Und weil Comics für deutsche Museumsshops auch nicht interessanter sind als für die meisten Buchhändler.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 30. März 2025

Alexander Brauns „Black Comics“: 400 Seiten über schwarze Künstler und Figuren – empörend, ermutigend, atemberaubend interessant

Heute gibt’s wieder mal ein Buch über Comics, von Alexander Braun. Heißt: Dick, aber nicht schlimm, weil sich die Masse an Informationen in „Black Comics“ unterhaltsam liest. Was wichtig ist bei 400 Seiten, die sich diesmal (ergänzend zur gleichnamigen Ausstellung) dem schwarzen Comic widmen. „Schwarz“ bedeutet dabei beides: Mit schwarzen Charakteren, aber auch von schwarzen Künstlern. Beides ist selten – und heikel.

Zeitgemäß im Wandel der Zeit

Warum? Erstens: Fällt Ihnen auf Anhieb eine schwarze Comicfigur ein? Zweitens: Ist diese Comicfigur dann auch zeitgemäß verarbeitet? Und „zeitgemäß“ bedeutet hier ja auch immer öfter: Unserer Gegenwart angemessen, nicht unbedingt der Gegenwart der Entstehung. Was ist zum Beispiel mit Franklin, der einzigen schwarzen Figur der „Peanuts“? War die okay, ist sie es noch oder nicht oder wie oder was?

Weil die Beantwortung solcher Fragen nicht einfach ist, schwoll Brauns Buch von geplanten 200 Seiten auf die doppelte Menge an. Das Erfrischende: Es wird nie akademisch, ist zugleich streitlustig, provokativ, sachlich und nicht zuletzt – empathisch. Denn tatsächlich kämpft Braun diesmal gleich doppelt: Für die oft vergessenen Verdienste des unterschätzten Mediums – und für Elemente, die im Bemühen um Diversitätsgerechtigkeit wieder vergessen werden sollen. Aber bevor man den Überblick verliert: Geht's nicht vor allem um Comics?

Raritäten im Giftschrank

Das ist nicht so leicht zu trennen: Das Medium ist doppelt weiß geprägt. Ende des 19. Jahrhunderts machten weiße Zeichner die Comics – wie Braun bereits schilderte – in Tageszeitungen zum Megaseller. Sie experimentierten erzählerisch und künstlerisch, wurden reich und zu einer Elite. Das Aufkommen billiger Comichefte in den 30ern/40ern hingegen war stark geprägt von Außenseitern, aber eben keinen schwarzen, sondern meist von jungen Juden. Es gibt darum gar nicht so viel schwarzes Personal und Material, und von dem wenigen soll auch noch einiges heute in den rassistischen Giftschrank. Brauns These: nicht immer zu Recht – und zur Untermauerung muss er ausholen. Brauns Ausholereien sind allerdings zuverlässig eine Lesefreude.

Das liegt nicht zuletzt an der üppigen Bebilderung. Nicht nur beim Comic-Material buddelt Braun Originale und gelungene Beispiele aus, auch wenn er den US-Rassismus dokumentiert. Er umgeht hundertmal gesehene Fotos, hält so wach, und seine Schilderungen lassen unmöglich kalt. Gerade dieses Vorgehen macht es dann auch so bedenkenswert, wenn Braun etwa Unterschiede beim Blackfacing erörtert.

Sorgsam aufgedröselt

Moment mal – gibt’s die denn? Ist Blackfacing, das früher praktizierte Schwarzschminken weißer Schauspieler, nicht per se schlimm? Braun sagt: Nein. Der Unterschied liegt darin, ob man Blackfacing betreibt – oder jemanden beim Blackfacing zeigt. Wie etwa Micky Mouse in einem Kurzfilm über „Onkel Tom’s Hütte“. Eine Satire von Comicfiguren über die boomende und fragwürdige Theaterverwertung des antirassistischen Romans: Braun dröselt sauber die unterschiedlichen Ebenen auf, denn – der Film gilt mittlerweile als Giftschrankmaterial.

Auch wenn man zwischendurch manchmal zweifelt: Braun argumentiert stets am Comic entlang. Die blutige Kolonialgeschichte des Kongo, die schwer erträglich bebilderten Greuel der Belgier führen zu Hergés „Tim und Struppi“, die sich derart rassistisch durch Afrika hindurchoberlehrern, dass einem himmelangst wird. Die Geschichte des Ku-Klux-Klan führt wiederum zum Belgier Jijé, der nicht nur in seinem Western „Jerry Spring“ das Thema aufgriff, sondern schon 1939 mit der Serie „Blondin et Cirage“ ein gleichberechtigtes schwarz-weißes Buben-Duo schuf. Was ist Rassismus, was nicht? Was war früher mal fortschrittlich? Unermüdlich sortiert und argumentiert Braun, zitiert Fachleute (inkl. Einordnung ob afroamerikanisch oder nicht), serviert dazu Facts und Funfacts, und hier kommt man langsam zu dem einen Punkt, an dem man ihn dann doch tadeln kann, womöglich sogar muss.

Die Sache mit den Fußnoten

Denn Braun liefert weder ein vollständiges Literaturverzeichnis noch Fußnoten. Wenn er also beispielsweise feststellt, dass ein Viertel (!) der US-Cowboys schwarz war, glaube ich ihm zwar – kann’s aber weder nachschlagen noch nutzen, weil ich weder einen Beleg habe noch wüsste, wo ich suchen muss. Das ist mehr als ärgerlich, auch weil es Braun und seiner Sache schadet: Er macht ja seine fulminante Arbeit vor allem, um Dinge vorm Vergessen zu bewahren. Zur wissenschaftlichen Überprüfung/Auswertung seiner scharfen Beobachtungen, Analogien und Argumentationen wären Quellen und Literaturangaben jedoch Voraussetzung. Sein Vorgehen wirkt allerdings sofort weit angemessener, sobald Braun ins Stöbern kommt.

Da übernehmen dann die zahlreichen Bildbeispiele die Belegpflicht. Militärcomics, in denen die Druckerei schwarze Soldaten einweißte, weil sie lieber an einen Irrtum bei der Farbgebung glaubte als an die gleichberechtigte Abbildung. Das allmähliche Auftauchen schwarzer Superhelden, schwarzer Menschen in Romantik-Comics, pädagogische Comics für schwarze Beteiligung, Positives, Negatives, erstaunlich Kritisches aus dem „Simplicissimus“, Braun gräbt aus, Braun bildet ab, vertieft, und alle Details und Nebeninfos, die ihm im Fließtext verloren gehen, schaufelt er manisch-akribisch in die oft blockstarken, aber immer lesenswerten Bildunterschriften.

„Intellektueller Eiertanz“

„Intellektueller Eiertanz“ nennt Alexander Braun das Ergebnis ironisch-selbstkritisch, aber tatsächlich liefert er weit mehr: Nachvollziehbare Kriterien für die Suche nach einer jeweils angemessenen Bewertung und zugleich eine Grundlage für einen sachlichen Streit, der zielführender ist als das vollautomatische Ankreiden von Wörtern oder Schreibweisen.

Und dennoch, so bedauert er, passte nicht alles rein: Charles M. Schulz' Franklin etwa. Zu dem und seiner Entstehung findet sich allerdings einiges bei Wikipedia, sogar mit Quellenangaben. Da dürfen Sie sich dann, alexanderbraungeschult, selbst eine Meinung bilden.

Die Ausstellung zum Katalog ist noch bis 11. Mai 2025 zu besichtigen, gratis und praktisch: Am Dortmunder Hauptbahnhof raus, ca. 73,4 Meter über den Königswall schlurfen und hinein in den Schauraum comic + cartoon.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier: