- 21. Aug. 2018

Fünf Jahre lang hing Matieu Sapin „am Rockzipfel“ von Gérard Depardieu. Ergebnis: eine freiwillige Schleimspur und eine unfreiwillige Erklärung für Phänomene wie #MeToo

Es ist eine eigenwillige Form von Comic-Journalismus – oder wie soll man es sonst nennen? Fünf Jahre lang, sagt Zeichner Mathieu Sapin, hätte er für „Gérard“ am „Rockzipfel von Gérard Depardieu“ gehangen. Herausgekommen ist eine Art Doku-Comic, der den Leser reichlich verstört zurücklässt. Auch, weil der Report offenbar eher unfreiwillig in der Lage ist, die #MeToo-Debatte zu bereichern.

Herangehensweise: planlos

2012 bekommt Sapin, 43, das Angebot, Depardieu für eine Dokumentation zu begleiten. Die Doku folgt den Spuren von Alexandre Dumas’ Aserbaidschanreise 1858, und weil Dumas damals einen Zeichner dabeihatte, wollen die Fernsehleute ebenfalls einen mitnehmen. Sapin, als Doku-Zeichner im Präsidentschafts-Wahlkampf und im Elysée-Palast aufgefallen, sagt zu. Und von vorneherein fällt seine seltsame Herangehensweise auf. Man kann sie „unvoreingenommen“ nennen, zutreffender aber ist: planlos.

Man merkt es allerdings nicht gleich, weil Sapin die bizarre Situation mit einem eher komisch-niedlichen Stil verschleiert. Sapin zeichnet Depardieu als schwitzenden, knollennasigen Koloss, vereinfacht, aber nicht karikierend. Sich selbst stellt er als kleines dünnes Männchen mit Riesenkopf dar, stets eingeschüchtert von dem gigantischen Menschenmassiv des Schauspielers. Sie drehen gemeinsam die gewünschte Doku, Depardieu fasst Vertrauen zu Sapin, der sich von dem Filmstar ins Schlepptau nehmen lässt. Und von Anfang an fragt man sich: wozu?

Was ausbleibt, ist die Satire

Sicher, Sapin zeichnet, wie Depardieu wohnt: mit viel Platz, viel Kunst, vielen Geschenken von anderen berühmten Leuten. Er zeichnet Depardieu, wie er in Unterhosen telefoniert. Wie Depardieu Leute anraunzt und abmeiert, wie er freundlich ist, wie sein Umfeld ihn behandelt. Das wirkt so lange satirisch, bis man feststellt, dass da keine Satire ist, weil sich die ganze Geschichte an nichts reibt. Sapin schildert einfach vor sich hin. Und wenn man das festgestellt hat, denkt man darüber nach, ob man so wenigstens etwas über Leben und Wirkung des alternden Weltstars erfährt.

Mal sehen: Depardieu stopft sich offenbar den Tag mit Menschen zu. Manager, Agenten, ein Comic-Zeichner. Er schwafelt gern über Gott und die Welt, redet meist von oder über sich, hin und wieder kommen Halbweisheiten dabei heraus wie „Schönheit ist Geld und Großzügigkeit“. Oder: „Geld interessiert mich nicht.“

Wo der Zeichner dem Star auf den Leim geht

Letzteres ist immerhin ein Widerspruch zu seiner Steuerflucht. Oder zu seinen zwei Schlössern und seiner Kunstsammelei, die ja auch bezahlt sein wollen. Es könnte reizvoll sein, diese Widersprüche gegeneinander zu stellen. Aber bei Sapin findet man sie unter einer Menge belanglosem Quatsch derart beiläufig, dass man annehmen muss, er hätte sie gar nicht bemerkt oder gar vergessen, sie zu löschen. Denn umgekehrt macht Sapin sich mehrfach eindeutig und unnötig mit seinem Star und seinen Launen gemein.

Als Gérard „Geld interessiert mich nicht“ Depardieu etwa seinen Gärtner um den Lohn prellt, ergreift Sapin sofort Partei: Der Garten wurde „verunstaltet“, behauptet er ohne jeden Beleg. In jedem Gespräch merkt Sapin in kleinen Fußnoten an, welche Geschäfte Depardieu kauft, welches Buch er gerade zitiert, welchen Film er meint. Depardieus Politiker-Freundschaften leuchtet er weniger genau aus. Im Gegenteil: Den aserbaidschanischen Kultusminister lobt Sapin als „verdammt guten Mann“ – in einem Land, das auf dem Demokratieindex 2016 Platz 148 einnahm, gefolgt von Afghanistan. Auch für das Gesangsduett Depardieus mit der Tochter des autoritären Präsidenten Kasachstans gibt’s nur neutrales Staunen.

Putins Kumpel

Während einleuchtet, warum sich fragwürdige Herrscher gern mit berühmten Schauspielern die Diktatur verschönern, bleibt schleierhaft, warum sich Depardieu dafür hergibt. Fünf Jahre hatte Sapin Zeit, das herauszufinden, aber er will die Antwort nicht wissen – oder nicht zeichnen. Er lässt dafür Depardieu unwidersprochen behaupten: „Was ich nicht ertrage, ist Korruption.“ Obwohl er es problemlos im Russland seines Kumpels Putin aushält, das auf dem Korruptionsindex 2016 auf Platz 131 landet, ranggleich mit der von Depardieu scharf kritisierten Ukraine. Man könnte derlei wenigstens in einer von Sapins beliebten Fußnoten erwähnen, aber: Fehlanzeige. Es kristallisiert sich allenfalls heraus, warum dieses Projekt so furchtbar schiefgeht.

Sapins Rechenfehler

Denn Sinn ergibt all das sofort, wenn man davon ausgeht, dass der Autor alles, was Depardieu tut, für wichtig hält. Sapin liefert keine Berichterstattung, sondern Verehrung in Form der Speichelleckerei. Er reiht sich damit nahtlos ein unter die Depardieu-Lakaien, die dasselbe tun und unablässig mit der Formel vom „größten lebenden Schauspieler Frankreichs“ dem Star und sich selbst lobhudeln. Was letzten Endes angesichts einiger fragwürdiger, komplett ignorierter Bemerkungen über Frauen dann immerhin noch zu wenigstens einer Erkenntnis führt: #MeToo wird erklärlicher, wenn man sich vorstellt, dass Weinstein & Co sich alle mit derartigen Ja-Sagern und Ja-Zeichnern umgeben.

Mathieu Sapin, Gérard, Reprodukt, 24 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei SPIEGEL Online.

- 25. Okt. 2017

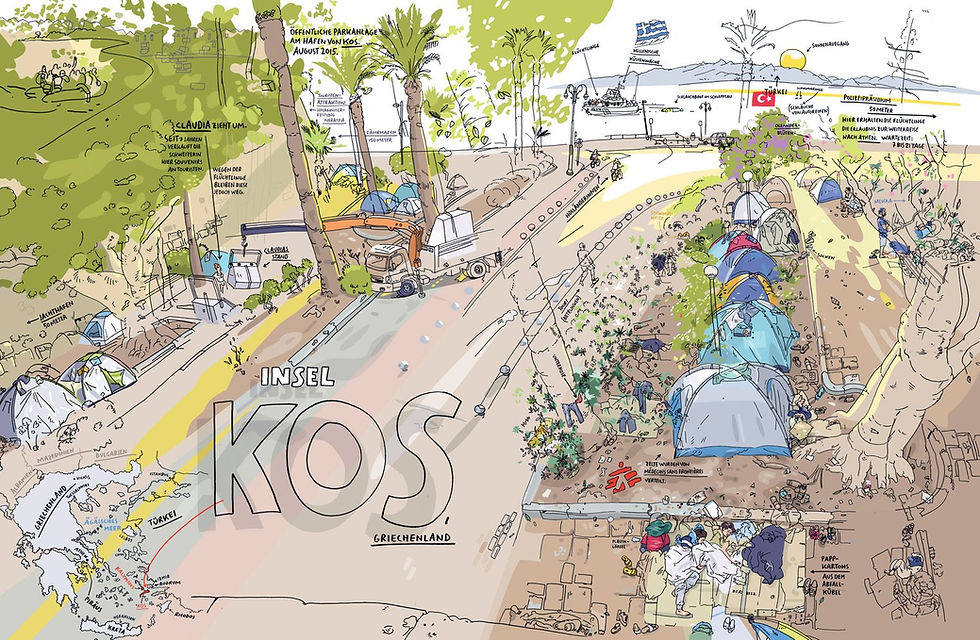

Drei neue Comic-Bände greifen das Migrationsthema auf: Zwei von ihnen geben sich mit Betroffenheit zufrieden – aber einer ist dafür richtig, richtig gut

Jetzt ist es soweit: Das Flüchtlingsthema kommt im Comic an. Gleich drei Bände sind gerade zum Thema erschienen – da kann man nebenbei auch Rückschlüsse auf die Produktionszyklen der Branche ziehen. Viel spannender ist allerdings die Frage: Was taugen sie? Oder: Was nehmen sie sich vor – und erreichen sie ihr Ziel?

Eines vorweg: zwei der drei Bände sind blasenkonform. Wer Flüchtlingsfreund ist, wird darin bestätigt, umgekehrt können sie Flüchtlingsphobie keinen Deut lindern – denn sie machen sich mit der Sache gemein. In „Dem Krieg entronnen“ liegt es in der Natur der Geschichte: Olivier Kugler besucht syrische Flüchtlinge in Kurdistan, Griechenland und Frankreich, und zwar im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen (MSF) – da muss man beinahe von Öffentlichkeitsarbeit reden. Und für „Liebe deinen Nächsten“ haben sich Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer auf einem Rettungskreuzer eingeschifft. Auch hier war der Helfer-Impuls von Anfang an dabei, aber man darf vermuten, dass sie (und jeder halbwegs fühlende Mensch) die Distanz auch dann verloren hätten, wenn sie einigermaßen neutral an Bord gegangen wären. Leider führt die Nähe zu erzählerischen Defiziten.

band 1: Sturheil nach Schema F

Beide Bände halten ihr Anliegen für so toll, dass den Leser alles interessieren muss und/oder wird, was man ihm gibt. Daher prügelt auch Olivier Kugler seine einzige grafische Idee durch das Buch wie einen altersschwachen Esel: Seine Interviews bereitet er zu ganzseitigen Bildern auf, die er mit nummerierten Textkästen, Anmerkungen und Sprechblasen zustopft. Das ist anfangs noch erträglich, aber ab Nummer fünf oder sechs fällt auf, dass man die Schicksale nur noch abarbeitet. Jedes Kapitel beschließt dann ein Interview mit MSF, das sagt, dass das grade geschilderte Elend wirklich scheiße ist und man müsste schnarch. Dass man sich dennoch weiter zum Durchforsten der Seiten überwindet, liegt an der akribischen Beobachtung Kuglers, der immer wieder Details unterbringt, die den Flüchtlingsalltag in seiner Unzumutbarkeit stark illustrieren.

Band 2: Wie Rettung funktioniert

Auch von Borstel/Eickmeyer muten ihrem Leser arge Längen zu, aber sie kriegen die Kurve recht überraschend besser. Nach 40 Seiten Schiffsbeschreibung, Interviews, Maschinenraum, Grillabend mit Crew kommt: der erste Rettungseinsatz, ein informatives und ergreifendes Stück Comic-Journalismus. Weil man Zusammenhänge versteht: Die Rettungsschiffe fahren nämlich nicht planlos durch die Gegend, sie erfahren wann und wo die Flüchtlinge unterwegs sind. Nur deshalb haben sie eine Chance zu helfen, weil man so ein Boot ansonsten im Meer praktisch nicht findet.

Also sucht das Rettungsschiff die Nadel im Heuhaufen. Und einmal auch mitten in der Nacht, wo die Trefferquote dann vollends jenseits von Gut und Böse ist. Hier kombiniert Eickmeyer hinter die Doppelseite des treibenden, überfüllten Bootes im nassen Schwarz eine Doppelseite mit nichts als einem geretteten Säugling im tröstlichen Goldgelb der Rettungswesten. Wer dabei nichts fühlt, heißt wohl schon Gauland.

Man kann natürlich quengeln, dass man so den Leser manipuliert. Was doppelt stimmt: Eickmeyer wechselt in der zweiten Hälfte vom Computerkolorieren zur analogen Aquarelltechnik, liefert wesentlich emotionalere Bilder, die meistens sogar komplett ohne die sonst recht trocken-therapeutischen Texte auskommen. Was erneut die Frage aufwirft, warum der Anfang so zäh werden musste. Das Hauptproblem beider Bände ist freilich nicht die Optik, sondern dass man mit Recht fragen kann, ob Betroffenheit ein weiterführender Ansatz ist – weshalb Band drei so viel besser abschneidet: „Der Riss“, von den spanischen Journalisten Carlos Spottorno und Guillermo Abril.

Band 3: Die Wurzel des Problems - und viele Scheinlösungen

„Der Riss“ beginnt als Foto-Reportagen-Serie entlang der EU-Grenze. Sie starten in der spanischen Exklave Melilla in Afrika, sie zeigen den enormen Aufwand der Grenzsicherung – und die Ursache des Problems: der irrsinnige Sicherheits- und Wohlstandsgegensatz. Sie besuchen die Grenzen zwischen Bulgarien und der Türkei, begegnen erneut der Zaunbaufirma aus Melilla – und demselben Gegensatz zwischen denen drinnen und denen draußen.

Sie begleiten eine (erstaunlich ähnliche) Schiffsrettungsaktion im Mittelmeer, den Flüchtlingssommer 2015, der jetzt völlig normal wirkt, weil der Leser die Motivation dahinter konstant im Hinterkopf hat. Nicht ganz so gut fügen sich die Ausflüge nach Osteuropa ein, aber spätestens in Finnland schließt sich der Kreis: Dort fahren regelmäßig Pkw über die Grenze, marode und überladen wie die Flüchtlingsboote im Mittelmeer. Hinter der Grenze entsteigen ihnen Flüchtlinge aus Afghanistan, Kamerun, sonst wo. Und wie es auf Lampedusa einen Friedhof für abgewrackte Flüchtlingsboote gibt, befindet sich hier einer für Schrottkarren, der vor allem eines bestätigt: Dass Europa auf der Welt derzeit das sinnvollste Ziel ist.

Die Fassungslosigkeit der Autoren darüber, dass große Teile der Europäer die Attraktivität der eigenen Situation derzeit nicht mehr erkennen, ist auf jeder Seite greifbar – und verhilft „Der Riss“ zu einer wesentlich präziseren Forderung als den Konkurrenten: Wer Europa und seinen Wohlstand bewahren will, muss den auslösenden Gegensatz abbauen. Zu deutsch: Er muss mehr Menschen an diesem Wohlstand beteiligen.

Olivier Kugler, Dem Krieg entronnen, Edition Moderne, 24,80 Euro

Gaby von Borstel, Peter Eickmeyer, Liebe deinen Nächsten, 24,80 Euro

Carlos Spottorno/Guillermo Aril, Der Riss, Avant Verlag, 32 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei Spiegel Online.

- 15. Dez. 2016

Der Journalismus steht in der Kritik, der Comic-Band „Im Schatten des Krieges“ möchte ihn besser erklären – und wird dafür gefeiert. Warum eigentlich?

Der „Deutschlandfunk“ lobt Sarah Gliddens „Im Schatten des Krieges“, Radio Bremen bestaunt seine „Tiefe“, der „Tagesspiegel“ ernennt den Band zum fünftbesten Comic des Jahres 2016, das macht neugierig. Kommt da womöglich ein gutes Produkt zum noch besseren Zeitpunkt? Es klingt jedenfalls so: „Im Schatten des Krieges“ verspricht Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei, also von drei aktuellen Brennpunkten. Auch löblich: Glidden will zudem Funktion und Probleme von Journalismus erklären, der ja selten erklärungsbedürftiger war als heute. Und wer jetzt fürchtet, das könnte etwas zuviel für einen einzigen Comic sein, den beruhigt der Verlag: „Sarah Glidden ist nach Joe Sacco die wichtigste Comic-Journalistin Amerikas.“ Was kann da noch schief gehen?

Alles.

Zeichnen, was den Kameras entgeht

Was nicht am Comic-Journalismus liegt, den gibt es nämlich tatsächlich: Ein Comic-Journalist recherchiert wie jeder Reporter, hat aber beim Bebildern Vorteile. Er kann aus seinen Eindrücken eine eigene Optik frei konstruieren. Im Idealfall lassen sich so Zusammenhänge besser darstellen, was der erwähnte Joe Sacco nicht nur erfunden hat, sondern auch so perfektioniert, dass selbst sehr gute konventionelle Journalisten kaum mithalten können. Aber wer sich nur einen Sacco ansieht, etwa „Reportagen“ (2013), der ahnt rasch, dass Sarah Glidden wohl gar keine Comic-Journalistin ist. Sondern eher ein Hascherl.

Oder wie sonst nennt man eine 36 Jahre alte Frau, die zwar in Krisengebieten unterwegs ist, aber dort im Museum angesichts einer Kanone Fragen stellt wie: „Und damit beschießt man Gebäude?“ Die dem Leser auch die Erklärung nicht vorenthält, mit der sie sich zufrieden gibt: „Gibt einfach einen Riesenknall, wenn die Granate irgendwo einschlägt.“ Ist das noch Recherche oder schon Tinky-Winky – Bumm? Und auf dem Niveau geht’s munter weiter.

Reporterin staunt über Reporter

Glidden zeichnet sich, wie sie eine Gruppe Journalisten auf deren zweimonatiger Nahostreise begleitet. Das heißt, sie zeichnet wie die Reporter schwallen und sie selber mit offenem Mund daneben sitzt. Wie sie „Wow“ sagt, wie sie staunt, dass ein Kameramann den Begriff „B-Roll“ benutzt. Oder dass Reporter darüber nachdenken, wie man eine Geschichte aufbaut. Letzteres leuchtet allerdings ein, denn Glidden selbst weiß für ihre Story nichts Besseres als: chronologisch der Reihe nach.

Das Ergebnis sind erst mal 40 Seiten darüber, woher sich alle kennen und was sie vorher gemacht haben, wie sie im Zug sitzen und sich gegenseitig interviewen, was sich dann liest wie eine unvorstellbar fade Folge von „Friends“. Und spätestens wenn Glidden uns zeigt, wie sie aufgenommene Interviews in ihren Laptop tippt, unter der Denkblase: „Mühsames Geschäft, aber hey, das ist Journalismus!“, da feuert man den Band zum ersten Mal quer durchs Zimmer.

"Aber hey, das ist Journalismus!"

Es hätte geholfen, sich vorher Gedanken zu machen: Welcher Journalismus ist denn überhaupt erklärungsbedürftig, wem misstrauen denn die Leser? Dem Blogger nebenan? Doch eher den Zeitungen, TV-Nachrichten, Magazinen wie dem „Stern“ oder Internet-Medien wie „Spiegel Online“. Aber Sarah Glidden begleitet lieber einige sehr freiberufliche Reporter, die politisch korrekte Sachen schreiben wollen, die vielleicht auch mal keiner kauft. Wer das mit Profi-Journalismus unter Marktbedingungen in einen Topf schmeißt, der hält auch einen Würfel für so was wie einen Taschenrechner.

Nun ja, dafür darf man dann immerhin lesen, wie diese rasend machenden Reporter dauernd an sich selbst zweifeln: „Ich versuche rauszufinden, was für eine Journalistin ich wirklich bin.“ Oder an ihrer Arbeit: „Was will ich eigentlich hier mit diesem komischen Projekt im kompliziertesten Teil der Welt?“ Und der Kollege heult mit: „Geht mir genauso!“

Dümmstmögliche Story-Auswahl

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Glidden von allen Reportagen ihrer Protagonisten auf die dümmstmögliche konzentriert. Die geht so: Ein Iraki flieht in die USA, lebt dort fünf Jahre, gerät im Zuge der 9/11-Ermittlungen ins Fadenkreuz der Behörden und muss das Land verlassen. Die Story ist deshalb so ungeeignet, weil sich die Fakten kaum klären lassen: Vielleicht lügt der Iraki, vielleicht al-Qaida, vielleicht der Staat, und für jede Facette gäbe es bessere, eindeutigere Beispiele. Man könnte also so höchstens zeigen, wie man sich Journalismus erschwert. Glidden lässt aber ihre Reporterin sagen: „Ich finde einfach seine Geschichte interessant, mit allen Ungereimtheiten. Ich denke, wir können zeigen, dass das anständige Leute sind.“ Genau: Journalismus ist, wenn man sich Anstand aus Ungereimtheiten zusammenreimt. Frau Glidden sitzt daneben und nickt und huiii – wieder schmeißt man das Buch durchs Zimmer.

Doch uns bleibt immer noch die Optik, oder? Joe Sacco, den Glidden als Vorbild nennt, zeichnet so akkurat, dass oft das Hinsehen wehtut. Sacco interviewt Folteropfer und zeichnet ihre Narben. Er zeichnet die Häuser von Palästinensern, die Einrichtung, die Wände, und hinterher weiß man wie armselig Menschen leben können. Welcher Soldat hat welches Gewehr, wie sieht der Stacheldraht aus, durch den sich ein Flüchtling zwängt – Sacco war dort und lässt es seine Leser sehen. Glidden hingegen malt schön.

Die Bilder: lieber schön als authentisch

Auf dem Cover interviewt eine Journalistin einen Mann auf einem Hausdach. Man sieht dahinter die irakische Stadt Sulaimanyya, Häuser in warmen Farben, sauber verputzt, bunt, adrett. Wer nur Google Maps zur Hilfe nimmt, ahnt, dass in Sulaimanyya derselbe orientalische Kabelsalat von Haus zu Haus führt wie anderswo, dass die Dächer auch hier vollgestopft sind mit Wasserbehältern, Satellitenschüsseln und Klimaanlagen. Und sind (in einer anderen Episode) die Wände im iranischen Evin-Gefängnis wirklich unten grün, oben weiß gestrichen wie es Frau Glidden von US-Knästen kennt?

Klar, es geht auch ohne Fotorealismus. Der Kanadier Guy Delisle karikiert seit Jahren sein Leben in Städten wie Jerusalem, Pyöngjang oder Shenzhen. Aber gerade angesichts von Delisles Sinn für Situation und Pointen staunt man über die Zuverlässigkeit, mit der Glidden jedes interessante Detail vermeidet und mit unerschütterlicher Trutschigkeit aus jeder langweiligen Episode eine sterbenslangweilige macht.

Meine Empfehlung: Wer was über Journalismus wissen will, guckt „Schlagzeilen“ von Ron Howard. Wer guten Comic-Journalismus sucht, bestellt was von Joe Sacco (Edition Moderne, Fehlgriffe ausgeschlossen) oder von Guy Delisle (Erziehungswitzbücher weglassen). Fürs Fremdschämen greife man zu Sarah Glidden.

Sarah Glidden, Im Schatten des Krieges, Reprodukt, 29 Euro.

Joe Sacco, Reportagen, Edition Moderne, 28 Euro

Guy Delisle, Aufzeichnungen aus Jerusalem, Reprodukt, 29 Euro

Dieser Text erschien erstmals bei SPIEGEL Online.