- 9. Aug. 2025

Französische Ernte (II): Wie ein großes Comicangebot übersehenen Perlen zur zweiten Chance verhilft – etwa der bittersüßen Zauberwelt des Cyril Pedrosa

Was hat ein Comicfreund vom Frankreichurlaub, wenn er die Sprache nicht complètement connait? Wie (hust) immer noch ich? Beispiel 2: Er flipperkugelt in der Pariser Rue Saint Jacques von einem Comicshop in den nächsten. Die nicht nur bestimmte Themen abgrasen, sondern überhaupt von allen Autoren auch noch die komplette Backlist bereithalten. Weshalb man sich fragt: Warum hab ich nicht mehr von Cyril Pedrosa gelesen? Der sieht doch geradezu unverschämt gut aus!

Null Action, sanfter Witz

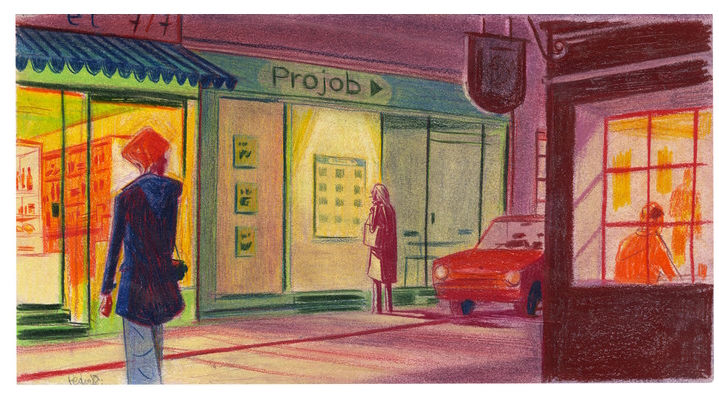

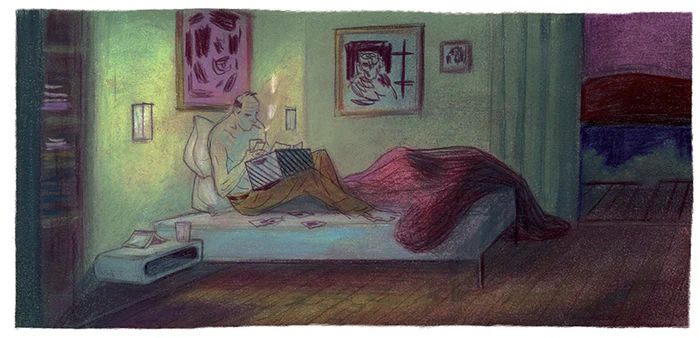

Pedrosas „Jäger und Sammler“ ist eine Herzenssache. Als der Titel 2016 auf deutsch erschien, hab ich ihn ignoriert, weil er „irgendwie anstrengend“ aussah. Und dem Leser so wenig entgegenkommt: Er erzählt von verschiedenen Menschen, man weiß nicht, was sie miteinander zu tun haben, es gibt null Action, nur sanften Witz. Was den Comic vorm Weglegen rettete, waren die Figuren und die Bilder.

Wie Pedrosa Menschen beobachtet und sich bewegen lässt, macht große Freude. Die Körperhaltung beim Rauchen, Streiten, In-der-Handtasche-kramen, da ist es völlig egal, worüber sie gerade reden, weil das Gespräch durch die Zeichnungen so viel Leben gewinnt. Obendrein inszeniert Pedrosa Szenen und Dialoge so vielseitig und ideenreich, dass man völlig vergisst, wie unscheinbar die Gesprächsthemen sind.

Die richtige Pose im richtigen Moment

Er wechselt nicht nur die Perspektive, die Panelgröße, er wechselt das Licht, die Farben, den Fokus. Er reduziert etwa in berührenden Momenten die Schärfe, bis nur noch die Gesichter klar sind. Er entfernt die Konturen, tönt Doppelseiten in blaugrau oder auch in pink, Pedrosa öffnet ein regelrechtes Füllhorn der Optionen, dessen Output er aber auch passend dosiert. Als er beispielsweise zwei Doppelseiten Ex-Ehestreit an Weihnachten abfeuert, verzichtet er auf jeden Zusatz, weil ja der Zoff die Szene trägt. Ich brauchte bis zu diesem Streit, um endlich Zugang zu finden.

Denn alle Charaktere sind gleichwertig, und weil sie wenig miteinander zu tun haben, sitzt man anfangs da wie vor einem Haufen Puzzleteile. Man muss sich über die Ecken und Ränder reintasten. Und ich vermute: Je älter man ist, desto lohnender wird’s. Pedrosas Charaktere sind fast alle 40 aufwärts, sie rätseln über das Leben und seine Endlichkeit, ohne dafür alleingültige Wahrheiten liefern zu können.

Muss. Mehr. Pedrosa. Lesen.

Mit 20 hätte ich vermutlich gegähnt. Aber ich bin nicht mehr 20. Vielleicht sollten aber auch nur eine Menge Comics dem Leser einfach im richtigen Alter begegnen. Oder im richtigen Moment. Oder in Paris. Muss. Mehr. Pedrosa. Lesen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 14. Juni 2025

Früh muss man starten, um sich die ersten Blasen zu erlesen: Sieben Comic-Tipps für Kinder - mal sachlich, mal fantastisch, mal sogar tödlich

Ich hab ein gar nicht mehr so kleines Problem mit dem Kinderthema: Mein Testkind ist zu groß und zu alt. Trotzdem hat sich hier seit dem letzten Mal allerhand gesammelt, das ich von mittel bis gut finde. Ich kann bloß nicht mehr sagen, es sei kindgetestet. Also: Los geht's!

Die Dschungelbuchung

Nicht verkehrt, aber auch nicht superbesonders: In der Serie „Herr Elefant & Frau Grau“ reist das gleichnamige Liebespaar aus Elefant und Gazelle nach Deutschland. Das ist nur mittelabsurd, weil Szenarist Martin Baltscheit das ungleiche Paar und die afrikanische Herkunft lediglich für Reisehindernisse nutzt, ansonsten könnte da genausogut Dackel und Wiesel von Australien einreisen. Soviel genörgelt, aber das war's auch schon, denn kindertauglich ist es allemal. Weil Baltscheit superroutiniert Drolligkeiten und Kleingefahren einbaut. Max Fiedler zeichnet einen munteren Sfar-Stil, insofern: ordentliches Produkt, das auch beim zweiten Teil in der Qualität nicht nachlässt.

Kristallblaue Riesenschlange

Luke Pearsons Serie „Hilda und Hörnchen“ gehört mit zum Empfehlenswertesten, was ich so als Kindercomic kenne, und zwar für alle: Kind(er), Eltern, Unbeteiligte. Der Grund ist, dass Pearson nicht nur einen schönen lakonischen Humor hat, sondern auch eine sympathische Distanz zu seiner kleinen Heldin bewahrt, die gerne mal sehr von sich überzeugt ist und damit ihrer Umwelt auf die Nerven geht. Das Personal ist gleich: Hilda lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter in irgendeinem britischen Hochland oder so, geht mit ihrem Hirschfuchs Hörnchen spielen und findet meist leicht übernatürliche Wesen, In „Das Regenversteck“ ist es eine bezaubernd kristallblaue Riesenschlange. Was Pearson nicht nur zu allen Erzählvarianten von Grusel über Action bis Magie nutzt, sondern auch optisch ungemein attraktiv ausreizt. Jede Mange Panels in Posterqualität, reichlich Slapstick, und Mutter-Tochter-Gespräche – da fällt mir einfach nichts zu quengeln ein.

Künstlicher Kaiser

Neues aus Aachen: Karl der Kleine ist wieder unterwegs, aber ich weiß nicht genau, ob Kinder das diesmal gut finden. Denn noch nie war Karl so düster. Sein Kumpel Granus hat ihn grob gezeichnet und der KI zur Ausarbeitung überlassen. Also gibt’s Karl bald nicht nur doppelt, sondern auch in 3-D, schicker, und die Rechte des Zeichners Neufred lassen sich mit billigsten Namenstricks aushebeln. Diese Härte hält Neufred natürlich bzw. sinnvollerweise nicht durch, es kommt zu serienüblichen Zeitreise, wir lernen über den Nachrichtendienst-Erfinder Reuter und den Historienmaler Alfred Rethel kennen, und auch Neufreds Schluss ist versöhnlich (auch wenn der Grund für diesen Optimismus nicht ganz klar ist). Doch tatsächlich ist diesmal die launig erzählte Lokalgeschichte ein bisschen zum Fürchten. Interessant.

Freche Frau Franz: Die Strip-Serie „Drei aus der Zukunft“ aus „ZEIT LEO“ ist mir aus (obacht, Gag!) Zeit-Mangel durch die Lappen geschliddert. Gemerkt hab ich’s weil’s die Abenteuer jetzt auch gebunden und im anderen Format gibt – und ich muss sagen: ich hab schon mal weniger gelacht. Franz’ angeniedlichter, Max-und-Moritz-Preis-gekrönter Stil wirkt hier munter retrohaft, fix+foxi-like, die Gags sind schön dreist, dabei angenehm digitalkritisch, und so geht das Ergebnis in Richtung einer jugendverträglichen Variante von Fil und Klaus Cornfield. Könnte gut ankommen, sag ich mal, ich hab bloß kein Kind, an dem ich’s ausprobieren könnte.

Wenn Freund Hein mitermittelt

Der Tod hat Zeit. Sein Job ist, den Menschen im Augenblick des Sterbens zu erscheinen, die ihn erwarten. Aber weil der Tod heute oft verdrängt wird, langweilt er sich - und erscheint in seiner reichlichen Freizeit dem jungen Lukas. Warum? Weil Lukas nicht vor ihm wegläuft, denn wie der Tod sehr richtig feststellt: "Es ist schwer, sich mit jemandem zu unterhalten, der wegläuft." Der Viel-Szenarist Patrick Wirbeleit macht aus diesem Szenario einen sehr soliden Kinderkrimi, der nebenbei das Thema Trauer so kindgerecht wie einfühlsam in Szene setzt. Das von Matthias Lehmann gezeichnete Ergebnis ist nicht der Überhammer, aber ich habe mich absolut nicht gelangweilt. Und den Täter hab ich auch nicht erraten, aber darin bin ich sowieso immer mies.

Die neben dem Ork sitzt

Fun-Fantasy, diesmal für Kinder (aber nicht nur): Lewis Trondheim startet mit „Aurora und der Ork“ eine neue Serie. Der Inhalt: Aufgrund von Magie bekommt Schülerin Aurora einen neuen Sitznachbarn und Mitschüler – eben den Ork. Was aufgrund derselben Magie keiner seltsam findet, außer Aurora. Pro Seite gibt es eine Kurz-Episode auf sechs Panels, samt Pointe zum Schluss, Trondheim bespielt das Format allerdings so routiniert, dass der Ork nicht mal den niedlichen Hund fressen darf. Vermutlich, weil das Kinder nicht verkraften. Nett, solide (und Peng-Preis-nominiert!), aber für mich auch etwas schade, denn Trondheim kann unangepasster… Doch Kinder sehen das womöglich anders.

Hexenwerk, zurechtgesödert

„Grüna“ lässt mich etwas ratlos zurück: Die Geschichte ist Teil der Serie „Hexenkram“, ausgesprochen munter gezeichnet und, wenn nicht alles täuscht, geradezu erzkonservativ. Grüna ist elf und Tochter einer Hexe, also wird sie selber auch eine, nämlich irgendwann so mit elf, zwölf, soviel zur tiefen Symbolik. Grüna will aber keine Hexe werden, weil sie Angst hat, „anders als die anderen Mädchen“ zu werden. Sie will „einen Jungen kennenlernen, mich verloben und später heiraten“. Die alleinerziehende Mutti verzweifelt, die coole Oma verspricht, das Problem zu lösen. Sie zeigt Grüna ein paar Hexentricks, erklärt Grüna, sie habe nur deshalb keinen Vater, weil Mama ein „Sturkopf“ sei und „eines Tages“ beschlossen hat „ihn loszuwerden“. Und so lernt Grüna einen netten Jungen kennen, der Fußball spielt, bringt den Papa wieder zurück und dann ist auch die verbiesterte Mama wieder lieb – du lieber Himmel! Nichts gegen traditionelle Familienwelten, aber deswegen muss man ja nicht gleich die Botschaft senden, dass das Teenie-Leben einfacher und schöner wird, sobald man es mehrheitsfähig zurechtsödert. Und genaugenommen erfüllt das sogar alle wesentlichen Tatbestandteile vorsätzlicher Täuschung.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 14. Mai 2025

Die Outtakes (28): Mit einer deutschen Kurzstrecke, einem japanischen Aussteiger und einem tot umfallenden Aktmaler

Die Erde als Pinata

Schade, aber der Sprung zwischen Genres klappt nicht immer. Hinter dem Comic-Strip-Band „Liebe Erde“ steckt das Duo War and Peas, zu deutsch Jonathan Kunz und Elizabeth Pich, die unlängst mit „Fungirl“ einen hemmungslosen Humor-Hit gelandet hat, den aber eben im Langformat. Dieser Comic-Strip hier besteht nun aus meist vier Panels (vgl. Peanuts), das rückt die Pointe mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit – folglich befinden wir uns gewissermaßen in einer anderen Comic-Sportart als bei Pichs schön verschrobenem „Fungirl“. Am besten gefiel mir der großartige Startcartoon: Fünf Kinder nutzen die Erdkugel als Pinata, schlagen mit verbundenen Augen auf sie ein und hoffen, dass was Schönes rausfällt, wenn der Globus kaputtgeht. Aber Pich/Kunz haben nicht genug Pointen in dieser Qualität, und die zahlreichen „Heuschrecke-frisst-Männchen-nach-dem-Sex“-Gags können das nicht wettmachen. Kann aber auch Übungssache sein: Wenn der Erdkugel-Gag erst kurz vor Schluss dazukam, wäre wiederum das Duo auf einem guten Weg.

Der alte Mann und die Mangas

Das hier ist, mmmh, speziell. Schon gut, aber eigen, man muss es melancholisch-nachdenklich mögen, und ob dazu nach dem Blick in die Nachrichten noch so viele Lust haben? Trotzdem: Taiyo Matsumoto hat wieder zugeschlagen, mit „Tokyo dieser Tage“, erscheint jetzt seine Mangaserie über Mangas auf deutsch. Ein altgedienter Redakteur kündigt, weil er altersgemäß meint, den Geschmack für aktuelle Mangas verloren zu haben. Matsumoto liefert kapitelweise Szenen rund um den Abgang, die Autoren, die Zeichner, die Kollegen – und illustriert so den Blick hinter die Kulissen. Wer macht was, wieviel Liebe steckt immer wieder in diesem Kulturbusiness und welcher Druck lastet auf den Menschen, die die Kunst machen, herstellen, verkaufen, verbessern. Storyteller, Hintergrundzeichner, Tuscher, Verlagsredakteure – ich habe nebenbei mehr über das Manga-machen gelernt als auf zahlreichen Websites vorher. Aber eben mit einem immer leicht wehmütigen Aroma. Wobei: Jetzt im Frühling und bei Sonnenschein ist das Ganze vielleicht sogar ideal.

Alter Erhalter

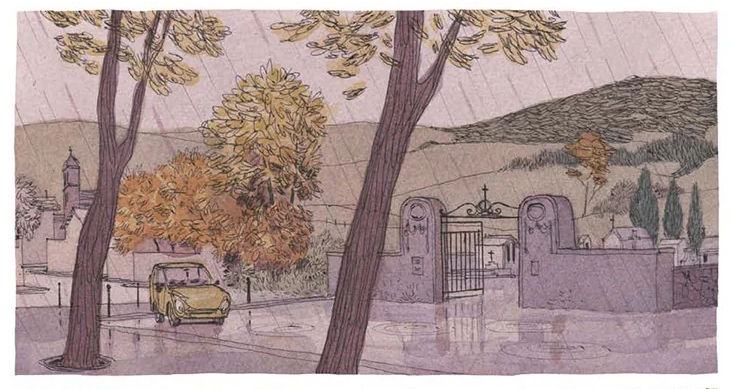

Sowas kommt auch vor: Dem Autor folgend bin ich auf Pascal Rabatés „Bäche und Flüsse“ gestoßen, eine recht kurze Story (2011) mit allerhand Licht – und Schatten. Der Plot: Kaum hat der Witwer Émile entdeckt, dass sein Angelkumpel nicht nur heimlich Amouren hat, sondern diese auch als Akt malt, fällt der auch schon tot um. Émile lernt dann bei der Beerdigung dessen letzte Eroberung kennen – und stellt fest, dass das Leben offenbar noch nicht vorbei ist. Vieles davon ist sehr hübsch geworden: Die Dorfgemeinschaft, ihre Sprüche und auch Émiles Einsamkeit, einfühlsam, spaßig, das gefällt. Weniger gelungen ist die nächste Handlungswendung, die geht etwas zu arg ins Wohlfühlige. Ich verstehe, was gemeint ist, finde die Idee dahinter auch prima – aber damit ich es glauben kann, hätte ich gerne ein wenig Sand im Getriebe. „Dasselbe wie früher, nur eben in alt“ ist ein bisschen zuviel Anglerlatein, wenn man merkt, dass die Verschleißerscheinungen schon Ende 50 zunehmen...