- 1. Dez. 2024

In Zeiten von Krisen und Rezension ist Schenken erste Bürgerpflicht: Sieben kleine Geschenktipps von kostbar bis kostenlos

Weihnachten, die letzte Insel der Seligen. Kinder duften nach Bratäpfeln, Zuckerwatte ersetzt flächendeckend den Schnee und in der allgemeinen Besinnlichkeit entdecken vereinzelte Amerikaner, was sie da eigentlich gewählt haben. Alles könnte so schön und friedlich sein, aber vor das Fest haben die Götter die Geschenke gesetzt. Woher nehmen und nicht stehlen? Aber gottseidank lesen Sie ja das richtige Blog zur richtigen Zeit.

Für Leute mit Tisch

Tja, damit kann man natürlich praktisch nichts falsch machen: Man geht zum Taschen-Verlag und erwirbt einen gefühlten Zentner Premium-Comics, beispielsweise den zweiten Sammelband der Marvel-Avengers-Abenteuer. Schön verschubert und verpackt in Originalgröße. Vorsicht: Originalgröße bedeutet hier die Größe der Originalzeichnungen, also die doppelte Heftgröße. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil man die Hefte in diesem Umfang früher niemals unter der Bettdecke hätte lesen können. Sondern weil Sie heute berücksichtigen sollten, dass sowas auch fürs Sofa nicht so handlich ist: Beschenkte sollten für ermüdungsfreies Lesen wenigstens einen soliden Tisch in der Wohnung haben, eine hauseigene Bibliothek nebst Ohrenbackensessel wäre optimal. Bei Gefallen sind dann auch weitere Geschenk-Ideen für die nächsten Jahrzehnte gesichert, Sie müssen nur daran denken, die unteren Stockwerke ggf. baulich abzusichern. Aber wenn das alles bedacht ist: Mehr Marvel geht einfach nicht.

Für Lebende

Ein weiterer Teil der inoffiziellen Serie: Ist es überhaupt ein Comic? Tom Haugomat liefert mit „Ein ganzes Leben“ eine chronologische Erzählung in Jahresschritten. Rodney wird geboren und altert, und für jedes Jahr gibt es ein Bild Rodneys mit Ortsangabe sowie gegenüber etwas, das Rodney sieht. Was nicht nur eher wortlos klingt, sondern es auch ist. Aber es guckt sich sehr gut an: Fast schon meditativ blättert man durch die elegant designten Jahre, stets nur aus türkis/hellrot/ockergelb/weiß/schwarz zusammengesetzt. Das Konzept erinnert leicht an „Hundert“ von Valerio Vidali/Heike Faller: doch die schubsen noch mit kurzen Sätzen die Nachdenklichkeit an, während Haugomat die gesamte Kopfarbeit den Lesern freistellt. Funfact 1: beide Bände kommen aus der Schweiz. Funfact 2: „Ein ganzes Leben“ ist offenbar noch von einer echten Übersetzerin übersetzt, obwohl da wirklich nicht viel zu übersetzen war. Zu wünschen wäre es, aber vielleicht ist Philippa Smith auch irgendein Bot…

Für Tretende

Man möchte dringend, dass Max Julian Ottos „Es geht auch ohne Ehrgeiz“ funktioniert: Da ist so vieles sympathisch. Die Geschichte um den mittelalten Sohn eines verstorbenen Radprofis, der selbst das Radeln hasst, aber ein Café für Radfahrer eröffnet und in der Corona-Krise ins Zweifeln kommt. Die guten Beobachtungen, die professionellen, aber nicht zu anbiedernden Zeichnungen. Ottos Mut, den 200-Seiten-Comic einfach im Selbstverlag zu publizieren, in tadelloser Buchhandelsqualität, das fehlt sich nichts. Dazu fahr ich selber gern Fahrrad. Aber weil viele Einzelmomente noch keine gute Story ergeben, kommt die Geschichte selbst über nett leider nicht hinaus. Wobei: Der Radlersohn, der wieder zum Rad findet, das ist sehr, sehr gutes Wohlfühlmaterial, geeignet für Sat 1, ARD, ZDF, Familienfernsehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Für politisch Denkende

Die Zukunft sieht düster aus. Die USA fallen als Demokratie weg, gehen außenpolitisch zur Schutzgelderpressung über, die anderen Staaten finden Einigkeit zu anstrengend und kochen nach und nach ebenfalls nationale Süppchen, die logischerweise immer dünner werden. Und jeder, der festzustellen wagt, dass es früher irgendwie besser war, wird als innenpolitischer Feind verfolgt. Nein, das gibt es nicht als Comic, das ist die reale Zukunft. Es gibt aber einen Comic, der im Vergleich dazu tröstlich wirkt: „Die Straße“ von Manu Larcenet nach dem Roman von Cormac McCarthy. Das Tröstliche: Diese Zukunft ist derart entsetzlich, dass sie Trump, Putin und Sahra Weidel zusammen nicht hinkriegen. Jedenfalls nicht in den nächsten zehn Jahren. Oder fünf.

Für Versöhnungsbedürftige

Wo treffen sich Gutmensch und Impfgegner? Genau, im Reformhaus. Und für dessen Monatszeitung „Reformhauskurier“ hat der große, leider schon tote Cartoonist Bernd Pfarr von 1988 bis 2004 den Comic-Strip „Alex der Rabe“ gezeichnet - der jetzt erstmals gesammelt erscheint. Alex ist eine Art Parallel-Donald Duck samt einer Daisy (Nicki), einem Gustav Gans (Dietrich), Düsentrieb (Professor Alonso). Band 1 ist jetzt erschienen und zeigt eine interessante Mischform: Einerseits sind die Episoden alle kindgerecht, mit eher schlichter One-Pager-Pointe wie im Micky-Maus-Heft. Aber bei mindestens fünf Episoden habe ich extrem gekichert, nicht zuletzt bei der mit dem Titel-Gag. Zusätzlich geschenkgerecht ist die Aufmachung des Buchs und natürlich die munter angeschrägte Pfarr-Optik. Und politisch wird’s – überhaupt nicht. Was wäre an Weihnachten willkommener?

Für lau

Okay, das geht nicht für jeden, aber für viele in NRW und je nach Reiselaune auch darüber hinaus. Und es kostet: nix, wenn Sie ein Deutschlandticket haben, vielleicht sogar zweimal nix. Das Geschenk geht so: Am zweiten Weihnachtsfeiertag nehme man die Beschenkten an der Hand, steige in einen Zug und fahre nach Dortmund. Am Hauptbahnhof raus, ca. 73,4 Meter über den Königswall schlurfen und hinein in den Schauraum comic + cartoon mit der neuen Ausstellung „Black Comics“: Alles rundum Bestseller wie „Black Panther“ oder Eigenwilliges wie „Aya aus Youpogon“. Mit etwas Glück hat Ausstellungsmacher Alexander Braun für Sie sogar den lesenswerten Katalog noch passend zum Mitnehmen fertiggedruckt, zum günstigeren Ausstellungspreis. Vielleicht noch zwei Kaffeebecher einpacken, für den Glühwein daheim, einen Happen essen, dazu ein bis zwei Pilse einwirken lassen und sich der Bahn für die Heimfahrt anvertrauen. Kann man eigentlich alle Jahre wieder machen...

Ach so, ich hab ja sieben Tipps versprochen: Im Notfall schenken Sie einfach einer Comicfanin/einem Comicfan Ihrer Wahl ein Abo dieses Blogs... Kostet ebenfalls nix, ist schnell gemacht und auch noch Sekunden vor der Bescherung verfügbar.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 20. Juli 2024

Manu Larcenets Comicumsetzung des dystopischen Bestsellers „Die Straße“: erbarmungslos, verstörend und alptraumhaft gut

Ich habe die Hölle gesehen, und gezeichnet hat sie Manu Larcenet. Man kann es wirklich nicht anders nennen, obwohl „Die Straße“ (nach dem gleichnamigen Roman von Cormac McCarthy) natürlich auf furchtbare Art unterhaltsam ist. Aber man liest den Comic fassungslos, fühlt sich danach verstört, schockiert, auch deprimiert. Kann man sowas empfehlen?

Nein. Man muss.

„Resident Evil“, „Walking Dead“: alles Pipifax

Die Story ist denkbar einfach: Ein Vater wandert mit seinem Sohn durch eine zerstörte Welt, vermutlich in Amerika. Und „zerstört“ bedeutet in diesem Fall nicht die „Soylent Green“-Welt mit ihrem Rest an Zivilisation. Auch nicht die „Mad Max“-Welt mit ihrem noch kleineren, aber aufregend motorisierten Rest Zivilisation. Oder die attraktiv aufgemonsterte „Resident Evil“-Welt, nein, all das ist Pipifax.

Diese Welt ist unbewohnbar, es ist kalt und regnet Asche, und die „Walking Dead“-Gemeinde kann sich ihre Selbstversorger-Träume in die Haare schmieren: Hier wächst nichts mehr. Die Städte sind im Zustand von Deutschland ’45. Vater und Sohn wollen nach Süden, weil sie „noch einen Winter“ nicht überstehen werden und hoffen, im Süden sei es wohl wärmer. Und so ziehen sie los, in Lumpen gewickelt schieben sie irgendwas Einkaufswagenartiges durch den Schutt.

Das Essbarste: andere Leute

Welche Katastrophe das ausgelöst hat, ist so unklar wie der Zeitpunkt. Fest steht: Er muss einige Jahre zurückliegen. Denn es findet sich kaum noch Essbares, obwohl praktisch keine Menschen mehr unterwegs sind. Das Essbarste sind: andere Menschen. Und weil Vater und Sohn das nicht machen wollen, müssen sie von der Straße, sobald sie von ferne näherkommende Menschen sehen. Jeder Andere ist eine Bedrohung, selbst die Nicht-Kannibalen berauben sich gegenseitig – und es ist schwer zu sagen, was entsetzlicher ist: das komplette Fehlen von Mitgefühl oder das armselige Diebesgut in Form einer Lampe oder einer halbwegs wasserdichten Plane.

Action gibt es wenig. Womit auch? Vater und Sohn haben einen Revolver mit zwei Patronen, die Menschenfresser Messer, Latten, Keulen mit Nägeln, Schusswaffen sind rar (weshalb als Schauplatz die USA eigentlich ausscheiden). Konflikte löst man durch Verstecken und Davonlaufen. Der Gegner sind die anderen Menschen und die Welt, die so unbewohnbar ist, dass man die wenigen brauchbaren Verstecke schnell wieder verlassen muss, weil sie gerade wegen ihrer Brauchbarkeit binnen Kürze andere Menschen anziehen würden. Faustregel: „Man darf nicht an einem Ort bleiben.“

Beiläufiger Horror

Manu Larcenet, der schon „Brodecks Bericht" kongenial bebilderte, illustriert diesen hoffnungs- und ausweglosen Horror mit geschickter Beiläufigkeit. Die Spuren der Gewalt, des Todes, der wiederholten Plünderung bis zum letzten essbaren Krümel sind zwar allgegenwärtig, aber Larcenet erhöht ihre Wirkung mit einem simplen Trick: Er betont stattdessen die menschenfeindliche Umwelt, die ewige Dunkelheit und Kälte, bis das Auge selbst die abstoßendste Spur von Menschen beinahe erholsam findet. Farbe gibt es allenfalls in homöopathischen Dosen, und bei besonderen Anlässen: etwa einer Dose Cola.

Und dann, nach etwas über 150 entsetzlich guten Seiten? Man rätselt beeindruckt. Als feuchter Traum der Prepper-Szene taugt der Comic nicht, die angelegten Vorräte finden bestenfalls andere Überlebende und sind auch sonst viel zu attraktiv für tödliche Konkurrenz. Eine Öko-Mahnung? Weil der Mangel im Menschen nur das Schlimmste hervorbringt? Aber die Menschen reagieren ja schon jetzt heftig, wenn man nur ein Schnitzel weniger pro Woche andeutet. Und trotzdem: „Die Straße“ lässt einen unmöglich kalt. An der Lehre daraus knabbere ich selber noch:

Auf die Welt aufpassen?

Keine Leute töten?

Keine Leute essen?

Finden Sie's raus!

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 23. Nov. 2017

Beißend kalt, beängstigend düster: Manu Larcenets Graphic Novel „Brodecks Bericht“ erzählt in finsteren Bildern vom mörderischen Wunsch nach einem Schlussstrich

Jetzt wird’s ungemütlich. Aber so richtig. Beklemmend. Und wenn Sie jetzt vorsichtig fragen, wie ungemütlich genau, weil man ja gern vorher weiß, auf was man sich da einlässt, dann fällt mir als Vergleich nur ein: So wie Kafkas „Schloss“, aber ohne die lustigen Stellen. Es gibt, ehrlich gesagt, auch nur einen einzigen Grund, weshalb man „Brodecks Bericht“ lesen sollte. Weil er so gut ist, dass man Angst kriegt.

Eine Wundertüte namens Larcenet

Der Kopf hinter „Brodecks Bericht“ ist Manu Larcenet, ein erstaunlich wandelbarer Franzose, den die Meisten wohl zuerst in der humoristischen Fantasy-Fundgrube der „Donjon“-Serie entdeckt haben. Bei Carlsen hat er einen ebenfalls satirischen Band zur Serie „Valerian und Veronique“ beigetragen, aber derlei wirkt bei Larcenet eher wie ein entspannendes Luftholen, bevor er mit einem ernsten Werk in die Tiefe taucht. Mit „Blast“ hat er das vier Bände lang getan, eine bizarre Saga um einen stinkenden obdachlosen Fettwanst, widerwärtig und brutal und berührend zugleich. „Brodecks Bericht“, die grafische Umsetzung des gleichnamigen Romans von Philippe Claudel, ist ähnlich gnadenlos, dabei aber deutlich politischer.

Schöne Ordnung: Nach dem Mord kommt der Bericht

Die Geschichte spielt in einem abgelegenen, europäischen Bergdorf, nach einem Krieg – es könnte der erste oder zweite Weltkrieg sein, aber so deutlich wird es nicht. Brodeck kommt in den Dorfgasthof, um Butter zu kaufen – und findet dort die versammelten Männer vor, die gerade „den Anderen“ umgebracht haben, einen Maler, der im Gasthof abgestiegen ist. Sie beauftragen den eingeschüchterten Brodeck, der öfter für die Verwaltung schreibt, auch hierüber einen Bericht zu verfassen. Der Bericht soll alles beschreiben und sie zugleich entlasten. Brodeck gehorcht.

Larcenet schildert Brodecks Recherche in dem verschneiten Ort, in dem es nie richtig hell zu werden scheint, in dem jeder stets alles weiß, was die anderen tun. Larcenet bleibt Schwarz-weiß, mit sehr viel schwarz, was an sich schon eine Kunst ist bei so viel Schnee. Brodeck flüchtet sich in die Einsamkeit des Waldes, die Larcenet mit einer Vielzahl seiner großartigen Tierzeichnungen verstärkt: Wo Vogel und Wiesel ungestört sitzen, sagen sich auch Fuchs und Hase gute Nacht. Aber mindestens so verstörend wie die Abgeschiedenheit, die dauernde Kälte, die deprimierende Armut der kleinen Hütten, in denen allenfalls Kerzen für Licht sorgen, sind die Gesichter des Dorfbewohner.

Alles fressen, nicht fragen

Misstrauisch sind sie, vorwurfsvoll, übellaunig, finster – nur der reiche, Schweine züchtende Bürgermeister strahlt machtgewohnte Jovialität aus, als er Brodeck am Tag nach dem Mord nochmal anhand seiner Tiere erklärt, wie das Dorf tickt: „Sie fressen alles, und sie stellen sich keine Fragen. Sie denken nicht nach. Sie kennen weder Schuld noch Vergangenheit – sie leben einfach. Meinst du nicht, dass sie es richtig machen?“

Diese Vergangenheit ist tatsächlich der Schlüssel zu allem. Das Dorf hat sich im Krieg schuldig gemacht – mit Ausnahme von Brodeck, der sofort in ein Lager kam. Bei seiner Recherche findet er heraus, weshalb: Die Soldaten verlangten als Zeichen der Unterwerfung eine Säuberung von Artfremden. Die Männer liefern daraufhin den Dorftrottel aus und Brodeck, weil er nicht im Dorf geboren ist, sondern als Flüchtlingskind hinkam.

Die ersten Opfer sind Außenseiter

Als sich nach Brodecks Verschleppung Soldaten an seiner Frau vergehen, nutzen auch einige Dorfbewohner die Gelegenheit. Kein Wunder, dass man da gern „weder Schuld noch Vergangenheit“ kennen möchte. Dass man da den fremden Maler als Bedrohung empfindet, von dem man nicht weiß, was er in dem Dorf will, und der die Bewohner porträtiert, als könne er ihnen direkt in die Seele sehen.

Larcenet tut einiges, um die Naziparallelen nicht zu sehr hervorzuheben, er macht die Soldaten zu gesichtslosen Gruselgurken mit Zombiehunden, zu Recht: Das eigentliche Grauen sind die Dorfbewohner. Brodeck ist auch nach Jahrzehnten im Ort nur der „fußballspielende, ministrierende Senegalese“ des CSU-Generalsekretärs Scheuer – eben keiner von „uns“. Höchstens toleriert, nie akzeptiert, stets der erste auf der Abschussliste. Dass er das KZ überlebt hat, macht es noch schlimmer: „Da ich dies schreibe, begreife ich plötzlich, wie gefährlich es ist, Unschuldiger unter Schuldigen zu sein. Im Grunde nicht anders, als der einzige Schuldige unter Unschuldigen zu sein.“

Eine Lösung bietet Claudels Vorlage nicht – wo soll sie auch herkommen? Der Bericht ist nur symbolisch gemeint, der Bürgermeister verbrennt ihn als Sammlung dessen, „was das Dorf vergessen will“, denn „nicht alle sind so wie du, Brodeck.“ Brodeck versteht und flieht. Und wer bereit ist, dieses Unhappy End immerhin für eine Art Schlussstrich zu halten, kann sicher sein: Sobald die nächsten Soldaten kommen, wird das Dorf jemanden anderen zum Ausliefern finden.

Manu Larcenet, Brodecks Bericht, Reprodukt, 39 Euro Manu Larcenet, Blast, Reprodukt, Band 1-4 29-30 Euro Manu Larcenet, Die Rüstung des Jakolass, Carlsen, 12 Euro

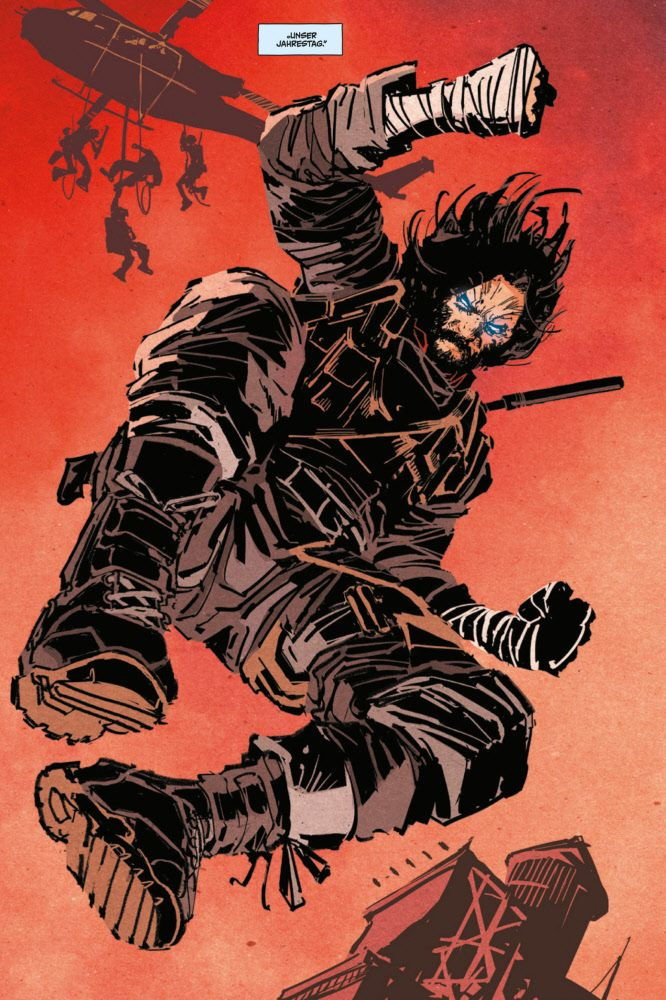

Das bringt uns zum Action-Comic BRZRKR. Den habe ich kürzlich fürs Münchner „Comic Café“ in die Finger bekommen, und die haben ihn ausgewählt, weil wiederum Keanu Reeves seine Finger drin hat. Ja, der Keanu Reeves, den man von „Matrix“ und „John Wick“ kennt und, wenn man sehr alt ist, von „Speed“. Reeves, so heißt es, hat sich die Geschichte ausgedacht und mit dem Autor Matt Kindt und dem Zeichner Ron Garney einen Comic draus gemacht. Ob’s stimmt, kann ich nicht sagen, für mich klingt’s eher nach dem Prinzip „Julia Roberts bringt ein Parfüm raus“. Die geht da auch nicht ins Labor und rührt sich munter was zusammen, sondern lässt sich von einer Firma drei Düfte vorschlagen, und einen davon nimmt sie dann eben. Aber viel wichtiger ist ja: Was taugt der Comic?

Hallo, Tony Soprano!

Er beginnt nicht schlecht. Wir erleben den B(e)RZ(e)RK(e)R in einem Einsatz für die USA, bei dem er jede Menge Hiebe einsteckt, aber vor allem nach und nach auf Waffen verzichtet und die Gegner mit der Hand durchbohrt oder zerreißt. Und im Voice Over verrät er einer anderen Person, wohl einer Art Therapeutin, dass es ihm jetzt besser geht. Genau hier könnten einige denken: „Hallo, Tony Soprano“. Und genau hier fängt BRZRKR an, mittelmäßig zu werden.

Sehr schnell bekommt der Prügelknabe eine Vergangenheit: 80.000 Jahre ist er alt. Sein Volk lebte in einem fruchtbaren Tal, umgeben von feindlichen Stämmen, und betrieb Ackerbau und Viehzucht. Jedes Jahr wurde es von Feinden ausgeplündert, versklavt, getötet, aber aus unerfindlichen Gründen (Masochismus? Blödheit?) blieb es trotzdem da. Und betete zu den Göttern, die ihm den kleinen Schlagetot lieferten.

Vaters wandelnder Fleischwolf

Der arbeitete fortan als Vaters wandelnder Fleischwolf. Vater wird reich, weil sie so all die wohlhabenden Feinde umher vernichten. Und obwohl der unermüdliche Dreschflegel sich und seinen Eltern schon nach wenigen Jahren die Sinnfrage stellt, ändert sich nichts. Wir erinnern uns: Der ewig junge „Highlander“ erwarb in den Jahrhunderten seines Lebens immerhin einen Wissensvorsprung, der ihn reich machte – unser Keanu-Lookalike brütet 80.000 Jahre dumpf schlachtend vor sich hin, leidet zwar offenbar darunter, entwickelt aber weder eine routinierte noch entspannte noch zynische noch irgendeine Einstellung. Was für ein SCHWCHKPF.

So weit, so dünn. Etwas ärgerlicher wird die Sache, weil immer wieder Bild-Motive auftauchen, die so vertraut wirken wie das Psychotherapeuten-Element. Frank Millers „Rückkehr des Dunklen Ritters“ wird ebenso zitiert/imitiert wie die Leichenberge aus „300“ oder die OP-Szene aus „Hard Boiled“. Aber das ist natürlich auch Erfahrungssache: Wer’s nicht kennt, dem fällt’s nicht auf. Was bleibt, ist ein handelsüblicher Splatterthriller ohne Thrill, denn dazu hätte man halt ein bisschen auf die Dynamik achten müssen. Wozu Reeves-Kindt-Garney vermutlich sagen: „Sorry, aber noch blutiger kann ich nicht.“