- 27. Sept. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.3): Mit 1 Teufelsschule, 1 Geisterheulsuse, 1 Virenkrieg, 1 Hörschaden und essbaren Meerjungfrauen

Heidi Klums Teufel-Academy

Zwei Gruppen bekämpfen sich: die Teufel und die Anderen. Seit wann? Immer. Teufel machen mit ihrem Blut etwa dasselbe wie Green Lantern mit dem Kraftring. Wir treffen einen Neuteufel, der seine Kräfte noch nicht kennt. Ab hier Schema F: Wohin kommt Neuteufelchen? Richtig, die Teufel-Academy. Wo man ihn mit mit anderen Kandidaten zwiebelt, bis er mit verbundenen Ohren einen Schnatz grün streichen kann, und es gibt dauernd Prüfungen wie bei Heidi Klum. Dabei sind gemäß dem Gesetz der Wrestling-Dramaturgie Besiegte nie besiegt und Sieger fühlen sich immer zu sicher. In einfacher Sprache gezeichnet entsteht ein munterer Kaudermasch, den man schon schlimmer gesehen hat. Gut ist er deswegen noch lange nicht.

Sonnenschein goes katz

Das muss ein eigenes Genre sein. Wie soll man es nennen? Schnurrischmalz? Schönfönstöhn? „Mein Nachbar Yokai“ ist ein bizarrer Flash aus der Kinderserienwelt, wo Tinkywinky weint, weil die Erdbeere runterdefallen ist und einer hebt sie auf und alles ist wieder gut. Doch das hier richtet sich eindeutig an ein älteres Publikum. Wir sind in einem Dorf, wo alle immer lieb mit allen Geistern zusammenleben und der alte Kater Buchio nicht stirbt, sondern eine Geisterkatze wird. Und Buchio weiß doch gar nicht, wie man Geisterkatze wird und wollte nie was Besonders sein, ängstlichmaunz. Und dann gehen sie zu einer Grillparty, aber keiner hat Feuer, und dann macht ein anderer Geist Feuer. Das ist aber schwer für Anfängerkatzengeister, beeindrucktglotz, eiaweia, halbgrein, ichbinsoungeschickt, allesgut. Es ist unglaublich schwer, den Würgereiz zu unterdrücken, aber das Ding geht inzwischen in Runde 4, ein Spin-Off ist schon angekündigt. Was wohl etwas über die Gegenwart aussagt, das ich lieber nicht wissen will.

Vom Virus versteinert

Ich kapiere nicht ganz worum’s in „Eden“ geht, aaaber: Dafür hab ich mich gut unterhalten. Wir sind wieder mal in der Zukunft, ein Virus versteinert Menschen, die Gesunden bunkern sich ein. Zwei junge Leute haben schon Antikörper gebildet, die Forscher der Vätergeneration verbindet eine Beziehung, Rückblenden gehen zurück in der Zeit, als der eine noch nicht im Rollstuhl saß – alles hakelig, klappt aber noch. Doch schon im zweiten Kapitel sind wir wieder 20 Jahre weiter, die Welt schaut wieder anders aus, irgendwelche Gruppen bekriegen sich, es wird sehr unübersichtlich. Der Unterschied zu anderen Mangas: Vieles bleibt im Nebel, „Eden“ setzt auf Szenen, die schnell funktionieren. Mit gut inszenierter, brutaler Action, kluger Ruhe, das Ungewisse dient als beklemmender Hintergrund, alles auch noch weitgehend ohne Manga-Mätzchen. Was so gut klappt, dass ich erst auf Seite 350 das dringende Bedürfnis spürte, dass mir wer erklärt, was eigentlich los ist. Aber wenn's so lang nicht stört, ist das ein Gütesiegel, oder?.

Dickflüssiges Verständnis

Schlamperei kann man Mangas selten vorwerfen. Auch „Der Mond in einer Regennacht“ ist akribisch. Da trifft Schusselmaus auf dem Schulweg die geheimnisvolle Zaubermaus, die dann – na? Genau! – auch noch in der Klasse ihre neue Mitschülerin ist, aber sie hat ein Geheimnis: Sie ist – wer errät’s? Nein, nein – hörgeschädigt. Ja, war schwer, geb ich zu, hatten wir bisher noch nicht. Und ab da wird (neben den üblichen Fri-Fra-Freundin-Abläufen) das Thema durchdekliniert, aber gründlich! Welche Formen gibt’s, wie überwindet man gegenseitige Befangenheiten, Missverständnisse, im Grunde ist das Ergebnis wie eine ungewohnt kundennahe Broschüre der Gesetzlichen Krankenkassen bzw. wundert man sich, dass Geers und/oder Amplifon den Sums noch nicht sponsern. Vielleicht, weil das Verständnis teils so dickflüssig aus den Seiten suppt, dass es die empfindlichen Geräte verklebt.

Meerjungfrauen-Mahlzeit

„Mermaid-Saga“ hat was. Das ganze Nixenwesen ist hier ziemlich entschmalzt. Meerjungfrauen sind hier was, dass man isst – und zwar in der Hoffnung, ewig zu leben. Bis auf den Helden Yuta: Der hat schon und will jetzt wissen, wie man wieder sterblich wird. Leider ist das schon alles. Wer das Meerjungfrauenfleisch isst, verträgt es oft nicht und wird stattdessen selber zur Monsterjungfrau, was sich – obwohl doch alle Bescheid wissen – zugleich noch nicht herumgesprochen zu haben scheint. Es folgen lauter unübersichtliche Kämpfe, bei denen wer stirbt, aber doch nicht tot ist und die nächste überraschende Enthüllung kommt so todsicher wie Unfug aus Julia Klöckner. Gezeichnet ist all das wie in den 70ern, die billigste Anime-Pose ist gerade gut genug, für Kopfneigungen ist nur ein einziger Winkel zulässig, und wenn jemand nicht gestorben ist, sagt unfehlbar jemand: „Hä? Lebt er doch noch?“ Und weiter geht die gründlich erklärte Metzgerei über 700 Seiten. Muss man mögen.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 13. Sept. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.2): Mit 1 Versager, 1 Schwertschmied, 1 Recycling-Mädchen, 1 Mordserie und vielen komplizierten Karten

Dirty old man-Ga

„Mushoku Tensei“ klingt schon mal spannend: Ein dicker Versager, der nicht mal zur Beerdigung seiner Eltern aus dem Haus geht, wird von einem Laster überrollt. Wundersamer Weise kehrt er als Säugling ins Leben zurück, altert blitzartig ein paar Jahre und beschließt, diesmal alles anders zu machen! Tricky, denn warum wird man zum Versager? Was war dafür entscheidend? Und wenn Sie das wissen wollen, lesen Sie besser einen anderen Manga, denn unsere Lusche kommt in eine Zauberwelt, wo man entweder Schwertkämpfer oder Magier wird und die Sechsjährigen schon mal super zaubern können. Wenn sie nicht grade ihrer vollbusigen Mutter in den Ausschnitt starren und (tatsächlich!) anderen Sechsjährigen zwischen die Beine. Operation gelungen, Grundidee tot, fast so raffiniert erzählt wie Peter Steiners „Stanglwirt“. Welches Prädikat gibt man da? Vielleicht „Dirty Old Man-Ga“?

Chips aus der Schmiede

„Kagurabachi“ ist ein gedruckter Kartoffelchip: Fett, Zucker, Salz, Glutamat. Wir sind offenbar in einer Art Japan der 30er oder 40er. Chihiro ist Sohn des Waffenschmieds Rokuhiro, der die tollsten Schwerter weit und breit herstellt – und dann von drei Hexern umgebracht wird, die seine besonderen magischen Schwerter stehlen. Der Sohn macht sich mit dem besten Freund des Vaters (auch Hexer) auf zum Rachefeldzug. Und weil der Sohn super mit dem Schwert umgehen kann, gibt es die volle Blut- und Actionladung, die Magie sorgt dazu für einen großen Schuss Horror. Muss nicht schlecht sein, ja, allerdings stören arg platte Humor-Elemente jede aufkommende Stimmung. Vieles wird versuperdeutlicht, und die Handlung wird so liebevoll serviert wie – eben eine Tüte Kartoffelchips: aufreißen, in die Schüssel kippen. Jeder weiß: Sowas muss manchmal sein. Aber „was G’scheit’s“ isses nicht.

Geschwüre in Würfelform

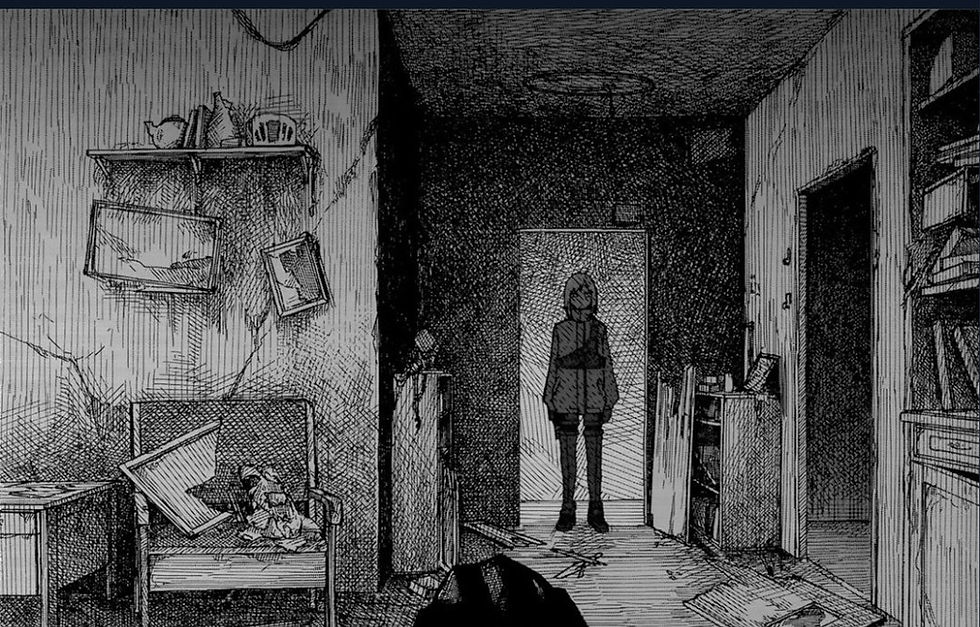

Was ich angesichts vieler rasch runtergerotzer Mangas immer wieder vergesse: Mangas können große Bildwelten schaffen. Haruo Iwamunes „The Color Of The End“ gehört dazu. Eine gigantische postapokalyptische Welt, riesige Trümmerlandschaften, in denen ein technisch verbessertes einsames Mädchen die Reste der Katastrophe wegräumt. Aliens haben die Menschen infiziert und getötet, die Leichen liegen überall: Konserviert, aber mit bizarren Geschwüren in Würfelform. Das Mädchen sammelt die Toten, verbrennt sie, man wundert sich nur, für wen – weil: Ist ja sonst keiner da. Stattdessen begegnet sie den Resten der Vergangenheit, eine merkwürdig attraktive Mischung aus Grusel und Melancholie, erzählt mit sparsamem Text und ohne die übliche Manga-Holzhammer-Eindeutigkeit, in der jede Frage viermal gestellt, achtmal beantwortet und zwölfmal illustriert wird. Und siehe da: So geht’s also auch.

Charakter aus Sperrholz

„3 Body Problem“ ist also ein Manhua. Ein China-Manga. Über eine (Selbst-?)Mordserie unter Physikern. Und eine mysteriöse Organisation dahinter. Mehrere Probleme. Das kleinste: In Diktaturen ermittelt die Polizei nicht frei, thematisieren kann man’s aber nicht. Das macht jeden Krimi zum DDR-Polizeiruf. Das mittlere: Steif und flach – die Charaktere sind aus echtem Sperrholz. Das größte: die Brechstangendialoge. Wenn die „Spezialeinheit“ ankommt, sagt sie, sie sei die Spezialeinheit. Dann schreit jemand: „Die Spezialeinheit!“ Jedes Bauerntheater ist eleganter. Das bizarrste: Der abschließende „Was haben wir gelernt“-Teil. Wie kommt ein digitaler Countdown in eine alte analoge Kamera? Wie kannst du es dir erklären? Welche Ideen hast du noch? Fehlt bloß: „Diskutiere es in der Klasse!“

Karten-Crossover

Supernerd-Alarm: Hinter „Magic: The Gathering“ steckt die Liebesgeschichte, die sich zwischen zwei ewigen Rivalen entwickelt. Junge und Mädchen aus derselben Schule, sie ist Schulbeste, er ewiger Zweiter. Und nebenbei/hauptsächlich tragen sie ihre Rivalität mit dem Kartenspiel „Magic“ aus. Wer’s kennt, hat vielleicht seine Freude daran, wer nicht, der liest entweder Dutzende futzelkleine Erklärungen, wer gerade wen wodurch wievieler Lebenspunkte beraubt und welche Sonderregel grade gilt, weil der 3. Mai auf einen Mittwoch fällt oder was weiß ich. Man kann aber auch einfach weiterblättern und schauen, wie das Match ausgeht und ob sie sich schon küssen oder ob die anfangs schwurbelig angedeutete Weltuntergangsgeschichte noch mal wichtiger wird als die Kartenspielcrossover-Werbeveranstaltung. Wenn‘s einen interessiert.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 30. Aug. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.1): Zwei Jahre gehen rasch ins Land, neue Mangas fluten die Republik. Hier ist das Comeback des Mangatests

Wie hieß der Satz? Genau: Immer, wenn eine Industrie viel produziert, muss neben einer Menge Schrott auch was Gutes rauskommen. Und wer hat's gesagt?

Ach ja, ich selber.

Weshalb ich nach zwei Jahren wieder im großen Mangahaufen wühle. Nicht in den absonderlichen Ecken, sondern bei den in den letzten zwei Jahren dazugekommenen Topsellern der Verlage. Hier der erste Fünferpack. Die Uhr läuft ab... jetzt!

Tell bis zum Erbrechen

Okay, die Story ist Schablone. In „Kuroko’s Basketball“ treffen sich Schüler im Basketballkurs. Einer wuchs in den USA auf und spielt daher (klar!) super. Ein anderer eher unscheinbar, obwohl er von einer Wunderschule kommt. Aber man könnte was draus machen. Eigenheiten enthüllen, Teambildung zeigen. Zumal die Zeichnungen gut sind. Leider ist das einer der Mangas, die die Regel „Show, don’t tell“ ignorieren. Zugunsten der Regel „Tell bis zum Erbrechen“. Sobald Unscheinbarbub unscheinbar spielt, denkt wer: „Hä, spielt der aber unscheinbar – der kommt doch von der Wunderschule“. Sobald sich das Unauffällige als Vorteil entpuppt, heißt es sofort: „Oh, spielt er extra unscheinbar? Ist das sein Vorteil?“ Dahinter steckt zweierlei: A) ist es schwer, Sportszenen zu entwickeln, in denen der Leser derlei selbst merkt. B) wüsste es die Kundschaft wohl nicht mal zu schätzen. Stimmt vielleicht sogar. Heißt aber auch, man könnte genauso ein paar Kids mit Bällen reinstempeln, dazu die Standard-Staunfressen, in der Sprechblase steht „Häääh? Ist er etwa gut“ oder „Waaah! Ist er etwa schlecht?“ Das kann’s doch nicht sein, oder?

Nasse Bluse, harte Kolben

„Uwääh“, wie's im Manga gern heißt: „Georgie“ ist wirklich klebrig. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts in Australien, wo die blonde Georgie mit untertassengroßen Augen und zwei Brüdern aufwächst, die sie schon ab Seite 12 oder so „als Frau wahrnehmen“. Abel, der Ältere, muss daraufhin sofort zur See fahren, weil er’s sonst gar nicht mehr packt, der Jüngere macht auch irgendeinen Schrott, dann lernt die Blonde einen reichen Erben kennen, der wenigstens nicht mit ihr verwandt ist. Trotzdem werden dauernd alle nass und die Blusen durchsichtig und die Jungs rennen ohne Hemd herum und huch und hach und wir machen einen Bumerangwettbewerb um die Maiskolbenmaschine. Wer den auf einem Anime der 80er basierenden Quark durchlesen will, nehme eine Flasche Himbeergeist dazu, anders ist der Kleister kaum auszuhalten.

Titanenkampf: Rektor gegen Hirsch

Keiichi Arawis „Nichijou“ kann man gut mögen. Ein Episoden-Comedy-Comic, der an einer Schule spielt und mit verschrobenem Humor daherkommt. Wir haben etwa das Robotermädchen, das unbedingt für einen Menschen gehalten werden will, was schon daran scheitert, dass a) es alle wissen, weil sie b) mit einem gigantischen Aufziehschlüssel im Rücken rumrennt. Arawi schaukelt die Episoden auch hemmungslos hoch: Wenn die Klassenpfeife vor die Tür geschickt wird und nichts sehnlicher will, als wieder reinzustürzen und die Sensation zu verkünden, die sie vor der Tür beobachtet: Wie der Schulrektor in immer abstruseren Varianten gegen einen Hirsch kämpft. Auch schön: Die blitzartigst eskalierende Gewalt seit Clever & Smart. Nicht alles klappt, aber viel öfter als nicht: So viel Spaß hatte ich mit einem Manga schon lang nicht.

Schluss mit der Gratiswelt

Das Intro von „Omniscient Reader’s Viewpoint“ langt ordentlich hin: der Berufsanfänger Dokja hat in den letzten zehn Jahren alle 3149 Kapitel eines unbekannten Webromans gelesen. Thema: Weltuntergang. Und grad, als er fertig ist, wird der Roman Wirklichkeit: Weshalb Dokja als einziger weiß, was passiert und wie‘s ausgeht. Ja, seltsam, wer schreibt für einen Leser 3000 Kapitel? Aber vermutlich ist Dokja irgendwie auserwählt. Trotzdem: Wenn Größenwahn, dann richtig. Und die Schlagzahl bleibt hoch, auch wenn der Manhwa (Manga aus Korea) so hölzern erzählt, dass die Spreißel aus den Seiten ragen. Dokja trifft in der U-Bahn die Firmenschönheit, dann verkündet ein teddybärhafter Dämon das Ende der Gratiswelt: Ab jetzt wird bezahlt. Nicht mit Geld, sondern mit Punkten aus einer Art Weltvideospiel. Erste Aufgabe: Wer in den nächsten 30 Minuten keinen killt, stirbt selbst. Das ist nicht wirklich gut, aber immerhin dreist und tröstet darüber hinweg, dass durch die „Roman-wird-wahr-Konstruktion“ der titelgebende Leser noch mehr erklärt als im Manga eh üblich.

Bemerkenswert brachial

Es gibt reichlich Blut, vom Start weg. „Vagabond“ ist eine brachial-bemerkenswerte Heldensaga. Zwei junge Männer, Takeza und Matahachi, überleben halbtot eine Schlacht. Als ein Trupp der Sieger das Gelände nach überlebenden Gegnern absucht, töten die beiden den Trupp und verbergen sich in einem nahen Dorf. Das sieht authentisch aus, es gibt weder Zauber noch Superschwert, man tötet derart brutal mit Steinen, Ästen, allem Greifbarem, dass es beim Zuschauen wehtut, gerade in diesem Großformat. Dennoch ist die Handlung abwechslungsreich und aufwändig gezeichnet: Sie wechselt die Perspektive, baut überraschend erotische Elemente ein, portioniert die Gewalt so geschickt wie geduldig und baut immer wieder eigenwillige Gegenspieler auf. Was soll man da noch sagen außer: rundum überzeugend?