- 11. Okt. 2025

5 Mangas in 5 Minuten (2.4): Mit klugen Mädels, gedrucktem Wrestling, Giftmischerei, Roboter-Radau und Verbotener Liebe

Wurmkur

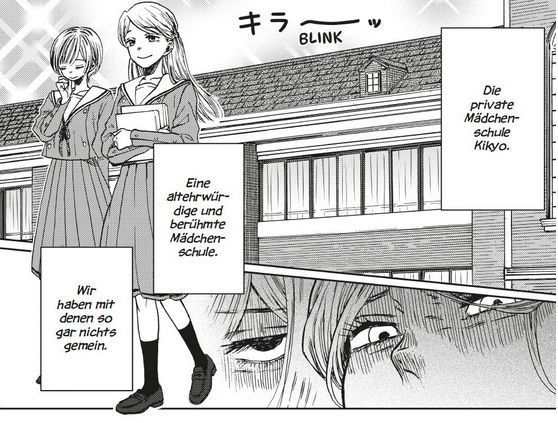

„Wie oft noch?“ ist die falsche Frage: Ein Milliardenmarkt wie der des Mangas beutet Erfolgsrezepte noch konsequenter aus als andere Kunstbereiche. In „Kaoru & Rin“ haben wir deshalb: eine Versagerschule, die direkt neben der Genieschule steht. Superarsch aus der Versagerschule trifft Süßmädel aus der Genieschule (so weit, dass das Süßmädel die Versagerin sein könnte, sind wir wohl erst in zwei Jahren). Jetzt: der übliche Anbahnungs-Schmu, aber in der Form für Doofe, in der’s uns dauernd wer schriftlich denkt „Will sie was von mir?“ bzw. „Aber warum will er was von mir, wenn er was von mir will?“ und „Kann es sein, dass sie was wollen mögen könnte?“ Sobald das durch ist, kommt die geheimnisvolle Konkurrentin und blablabla. Nein, die Frage ist nicht „Wie oft noch?“ Sondern: „Warum so doof“? Aber der Wurm muss natürlich dem Fisch schmecken.

Gefeuerte Menschheit

In „Record of Ragnarok“ (und der Realität) hat’s die Menschheit verkackt. Alle 1000 Jahre, weiß man ja, wird der Vertrag der Menschen verlängert – oder eben nicht. In Walhalla kommen dazu alle Götter aller Religionen zusammen (bis auf den einen und den anderen) und voten für „Vernichten“. Nur die Walküre Brünhilde nicht, die der Menschheit eine Chance geben will: ein 13faches Duell „Menschen gegen Götter“. Denn bekanntlich wird die Bilanz der Menschheit besser, wenn man 13 Dödel findet, die sich mit Göttern kloppen. Vor allem, wenn einer davon Jack the Ripper ist. Egal: Was folgt ist ein endloses gedrucktes Wrestling-Match. Einer kommt rein, trararaaa, in der linken Ecke Superhinz, und dann kommt ein anderer rein … träräää... Gottkunz! Und dann whambam, oh nein, jetzt macht er dies, oh ja, jetzt macht der andere das. Wie klug! Wie gefährlich! Wiewurst. Ist das so schlimm, wie es klingt? Anfangs in Walhalla nicht, da hat’s ein, zwei reizvolle Momente. Danach schon.

Qualitätsverwurstung

Das nenne ich mal effizient: ein Schrein. Eine schöne Priesterin. Ein Wächter für die schöne Priesterin, denn: Dämonen wollen die Priesterin haben und das Schwert im Schrein. Gefahr, check. Der Wächter kennt die Priesterin seit seiner Kindheit, beide sind furchtbar verliebt, aber – die Priesterin wird einen anderen heiraten, weil’s das Dorf so will. Drama, check. Der Wächter hat noch eine Schwester, die klein aussieht, aber schon 17 ist und wohl selbst ein bisschen Dämon. Geheimnis, check. Und das auftauchende Dämonendoppel kriegt ein paar Sätze, die cleverer sind als der übliche Rumsdibums. Dazu überdurchschnittliche Zeichnungen, nicht ganz so viel Soundwort-zeigt-was-eh-im-Bild-ist wie sonst, fertig ist „Kijin Gentosho“, eine rundum ordentliche Verwurstung aus der Light Novel-Anime-Crossover-Fabrik. Warum nicht öfter so?

Spinnenbeine unterm Mundschutz

Wenn’s um Irre geht, ist der Manga nicht zu schlagen. Auf den ersten Seiten von „Marriage Toxin“ begegnen wir einem Leiharbeits-Magnaten, der bei der Hochzeit seiner Tochter alle Gäste auf halbnackten Leiharbeitern sitzen lässt. Er raucht fünf Zigaretten zugleich, die er seinem Sitzsklaven in die Hand rammt. Held der Story ist ein Giftkiller, der öfter gegen Glastüren rennt. Sein bester Kumpel: der „Insektenmeister“, der einen Tausendfüßler im Gesicht hat und unter dessen Mundschutz haarige Spinnenbeine vorkrabbeln. Ich war begeistert, doch der Hauptplot ist nicht ganz so irre: Giftmix braucht eine Braut, damit sein Klan weiterexistiert – ist aber schüchtern. Just in dem Moment soll er eine Heiratsschwindlerin töten. Sein Kompromiss: Sie soll ihm helfen eine Frau zu finden, und ab da kommt zur Action ein Datingmarathon. Ich geh mal davon aus, dass die Schwindlerin viiiiel später zur Auserwählten wird, oder zum Auserwählten, denn sie ist natürlich ein Kerl. Was soll's, bis dahin ist der Kessel Chaos auf jeden Fall nicht fad!

Aus der Spielzeugfabrik

Prinzipiell ist „Mobile Suit Gundam“ prima. Wir sind in der Sorte Zukunft, in der riesige Roboter von drinsitzenden Menschen gesteuert werden. Was kann man da erwarten? Raumschiffe, Zweikämpfe, Feuerkraft. Wenig Logik, denn Militärs wählen statt Raumschiffen nur dann haushohe Roboter, wenn das Drehbuch von einer Firma kommt, die Spielzeugroboter verkauft. All das in billiger Merchandise-Trickfilm-Optik, aber, schöne Überraschung: Die Zeichnungen sind nuancenreicher als die trashige Anime-Serie, aufregend geschnitten, sehr realistisch, besonders mangaartig sind nur die Gesichter. Wo ist dann das Problem? Vielleicht bin ich’s selbst. Ich kann der Action kaum folgen. Immer wieder weiß ich nicht, wer was macht. Natürlich sehen die Roboter unterschiedlich aus. Aber bei Nahaufnahmen – wem gehört jetzt welcher Arm? Wer hat was abgefeuert? Weiß man das nicht, ist man dauernd am Zurückblättern. Aber wer geistig beweglicher ist, kriegt hier erstklassigen Radau.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 8. Okt. 2025

Die Outtakes (32): Mit einem schaufelnden Superhelden, klatschnassen Regenwäldlern und einer nahöstlichen Momentaufnahme

Fledermaus im Untergrund

Wunder gibt es immer wieder, aber nicht dauernd: Die häufig großartige Mariko Tamaki hat sich 2021-2022 federführend meines alten Lieblings Batman angenommen, aber auch sie hat aus dem dunklen Ritter nichts Besonders und, leiderleider, noch viel weniger was Zeitgemäßes hervorgezaubert. Batman ist offenbar grad nicht mehr so reich (was okay ist), aber dass er sich selbst im Alleingang mit der Spitzhacke seine Bathöhlen in die Kanalisation maulwurft, ist schon mal herzlich blöd. Der Rest ist Business als usual, Batman befasst sich mit allem, was kein richtiges Problem ist. Denn, nur fürs Protokoll, 2021 haben wir gerade vier Jahre Trump hinter uns und eine reale Pandemie. Und Batman jagt Mutanten, den bemonokelten Pinguin und erzählerische Notlösungen wie Lady Clayface? Wen soll das interessieren?

Kinderlos im Regenwald

Einerseits mag ich Bastien Vivès’ Serie „Honeymoon“, weil sie so unbekümmert ist. Wegen des dezidiert dämlichen Kniffs, dem Helden-Ehepaar Sophie und Quentin zwei Kinder anzudichten, die a) nie auftauchen, weil sie b) praktischerweise bei der Oma sind oder sonstwo – denn sonst könnte man das Paar ja nicht wieder in ein haarsträubendes Abenteuer stürzen. Diesmal im Regenwald, mit geheimnisvollen Tempeln, Rebellen, Schlangen, was sich eben so seit 60 Jahren Kino/Comic in der Klischeekiste angesammelt hat (aber ehrlicherweise seit Indiana Jones eh nur noch persifliert verwendet wird). Allerdings rumpeln die Beiden schon ein wenig arg mechanisch von einer Gefahr in die nächste, und zwar so lange, bis das Album voll ist. Das könnte auch noch 20 Seiten so weitergehen oder zehn Seiten eher enden. Man gönnt Vivès den Spaß, den er erkennbar beim Draufloszeichnen hat. Und ich muss zugeben: Schon lang hab ich mich nicht mehr allein vom Lesen so triefend durchgeregnet gefühlt.

Einblicke ins Irrenhaus

Eine großartige Initiative, erfreulich unvoreingenommen umgesetzt: „Wie geht es dir“ begann im Netz als Comic-Interviewserie. Auf je einer Seite illustrieren namhafte Comic-Autoren ihre Gespräche mit Betroffenen nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Juden, Moslems, Palästinenser, Israelis in/aus Nahost und Deutschland. Auf beiden Seiten gibt es Verzweifelte, Leute ohne Dachschaden. Comictechnisch ist all das nach wie vor aktuell und bereichernd, von vielen Künstlern lernt man unbekanntere Seiten kennen. Und doch stellt sich mit jedem neuen Interview nach zwei Jahren die bittere Frage, ob inzwischen nicht schon wieder eine „Nachgehakt“-Ausgabe angebracht wäre. Die sich erkundigt, wie einverstanden die Befragten aller Seiten mit dem verheerenden Stand der Dinge sind (wovon die in Echtzeit arbeitenden Autoren nicht ausgehen konnten). Es hätte allerdings nicht geschadet, auch extremere Vertreter nach ihrer Motivation zu befragen. Schon um zu zeigen, mit welchen Hürden die Leute kämpfen, die bei Verstand geblieben sind. Warum bei den Outtakes? Weil das Projekt hier schonmal vorgestellt wurde, als es noch lediglich online stattfand.

Sie wollen Ihren Senf dazugeben? Dann hier:

- 4. Okt. 2025

Dass Pflanzen mit Menschen verschmelzen, gab's im Comic noch nicht so oft. Doch dafür kommt das Thema jetzt gleich doppelt – und dreifach

Sachen gibt’s: „Menschen, die zu Pflanzen werden“ ist ja nicht gerade ein Standardthema der Comic-Szene. Und doch: als ich den neuen Band „Grün“ aufklappe, fällt mir ein, dass ich im Rahmen des Mangatests doch gerade auf dasselbe Thema gestoßen bin. Und in dem Moment trudelt auch schon Titel Nummer 3 ein. Sollen wir mal vergleichen?

Aber gern doch!

Wuchernde Scheißhecke

„Grün“ spielt in der Gegenwart: Autobahnen, Verkehrsstaus, Hochhäuser, Flugzeuge. Ohne viel Erklärung graben sich dann Wurzeln durch die Gegend, Pollen sind unterwegs, da ahnt man schon Unheil. Ein erstes Indiz ist, dass die Scheißhecke vom Nachbarn derart wuchert, dass man mit dem Schneiden nicht mehr hinterherkommt. Aber dann kommen Babys zur Welt, denen Blätter aus der Nase wachsen.

Und immer mehr Erwachsene kriegen Blätter an den Händen. Erstaunlicherweise sind die wenigstens damit unglücklich. Wie überhaupt vom Start weg die Autoren finden, dass Leute, denen das seltsam vorkommt, eher überreagieren. Das wiederum irritiert.

Ahnungslose Ärzte, sorglose Eltern

Klar lieben die Eltern der Blätter-Babys ihre Kinder, aber wieso machen sie sich keine Sorgen? Weil die Ärzte sagen, dass man nichts Negatives merkt? Und dass es nicht ansteckend sei? Sowas beruhigt Eltern?? Das Ganze breitet sich aus, aber alles ist okay? Bei Corona war's noch umgekehrt. Und, noch seltsamer, die Nachrichten berichten darüber, aber der Staat macht nichts dagegen?? Obwohl keiner weiß, wo das hinführt? Wie kann das sein?

Offenbar sind Patrick Lacan und Marion Besancon hier der Verführung der eigenen Geschichte gleich doppelt erlegen: Optisch, weil sie schöne Bilder zeichnen wollten, von Pflanzen, die mit Menschen verschmelzen und eine ganze Stadt zurückerobern. Das sieht magisch adrett aus, da will man nicht sehen, wie Mitarbeiter vom Grünflächenamt alles rausrupfen. Zweitens wollen Lacan/Besancon eine positive Geschichte erzählen, in der Veränderung auch mal schön ist und alles gut wird. Aber so klappt das nicht.

Wohlfühlutopie Marke „Avatar“

Wem Blätter wachsen, der kriegt Angst. Wer es bei Mitmenschen sieht, kriegt Angst. Solche Ängste führen (siehe Realität) nicht zu Gelassenheit, sondern eher zur Wahl von Idioten, die Chlorbleiche als Getränk empfehlen oder das eigene Land mit Napalm abfackeln. Positive Botschaften sind zwar löblich, aber „Grün“ wirkt allenfalls schmerzlindernd, wie eine Tüte Gras.

Hapshaps, zerfetz!

Da ist der zweite Kandidat schon eine andere Nummer. Auch weil „Wild Strawberry“ ein Manga ist und sich da halbgare Lösungen nicht rechnen. Hier sieht das beispielsweise schon mal sofort so aus: Ein Ladendieb klaut was. Der Kaufmann erwischt ihn. Dieb rennt weg. Kaufmann hinterher. An einer riesigen Blume vorbei, in der spinnenmäßig ein Mensch – gefangen scheint? Hä? Wer ist in der Blume? Der arme Mensch! Soll man helfen? Und dann:

Blume stürzt sich auf Kaufmann und reißt ihn in Stücke. Haps, zerfetz.

Ist das ein geiler Anfang oder ist das ein geiler Anfang?

Trotz Mundschutz & Medizin: Keiner ist sicher

Wir sind wieder mal in einer Schauderzukunft. Die Pflanzen sind mutiert, infizieren jetzt die Menschen. Man muss Mundschutz tragen, Medizin nehmen, und dennoch ist man nie sicher. Inmitten von diesem Chaos: der Dieb und seine (leider schon infizierte) Schwester.

Beide sind Waisen und träumen nur davon, einmal in einem „Familienrestaurant“ zu essen. Was erstaunlich sensibel eingeführt wird, im Kontrast zum nonveganen Horror. Aufwändig und detailreich gezeichnet, große Actionszenen, keine Ahnung, wo das noch hinführt.

Ja, intellektuell ist das zunächst nicht. Aber die „Grün“-Philosophie entpuppt sich ja auch rasch als dünnes Brett – in „Wild Strawberry“ gibt es dafür allmählich mehr zu entdecken.

Angst macht glaubhaft

Aber was am erstaunlichsten ist: Dieser Horror-Unsinn ist glaubhafter als der Öko-Unsinn vorher, weil die Leute Angst haben und kein Salatkopf werden möchten. Weil „Wild Strawberry“ die meisten der superplatten Mangamechanismen weglässt, wirkt die Geschichte auch für erwachsene Leser recht elegant. Ich will mehr davon!

Jedem das eigene Strichpunktgesicht

Auch Judith Kranz hat in „Soma“ das verstörend Pflanzliche für sich entdeckt: Die Apokalypse liegt schon hinter uns, die Menschen leben in einer Art „Soylent Green“-Welt, in der sie tagaus, tagein Ganzkörperanzüge tragen, die Luft durch Masken filtern, die jedem mit Strichen und Punkten ein individuell entmenschlichtes Gesicht geben. Man ernährt sich von Bäumen, für die sich allerdings jeweils ein Mensch opfern muss, dem sie in den Nabel gepflanzt werden.

Angemessen deprimierend

Die Gesellschaft ist totalitär, ein Oberster Rat bestimmt, in welchem Berufszweig man unterkommt: Ernährung, Forschung oder Sicherheit – was letztlich Gestapo bedeutet, weil äußere Feinde ja gar nicht mehr vorhanden sind. Eine Menge Versatzstücke wirken vertraut, die sehr ansehnlich hingefeuchtenbergerte Bleistiftwelt ist angemessen deprimierend, aber die Stoßrichtung bleibt unklar.

Auch, weil zu viel drinsteckt, zu gründlich abstrahiert ist und dann auch noch mit einem gut durchdachten Optikkonzept überstylt wird. „Soylent Green“ hingegen funktioniert doch gerade auch wegen der Szene so gut, in der Held und Sidekick ein einziges Mal wieder echtes Fleisch und echtes Gemüse kriegen. Im rundum perfekten „Soma“ fehlt einem als Leser vor allem so ein Anknüpfungspunkt.